競合他社のソーシャルメディア活用を見ればスマートフォン活用の進み具合が分かる!

2015年07月28日

前回に引き続き今回もシミラーウェブ無料版の活用方法について解説させていただきます。今回は「Social Sources」から読み取れる2つ目の情報である

2、スマートフォン活用の進み具合が分かる

についてです。

ソーシャルメディアから集客が上手く行っている企業サイトほどスマートフォン集客が進んでいるということがわかってきました。

つまり、スマートフォン集客の目玉はソーシャルメディア活用なので、ソーシャルメディア活用が上手く出来ているところほどスマートフォンユーザーを集客出来るのです。

下の図は、Googleが2013年に発表した「Our Mobile Planet 2013年度版」にある調査結果です。

ご覧のように調査対象の66%がソーシャルネットワークにアクセスすると回答しており、47%が1日に1回以上アクセスすると回答しています。

スマートフォンユーザーの約7割がスマートフォンを使ってソーシャルメディアにアクセスして、さらに47%が毎日1回かそれ以上アクセスをするのです。

このブログを読んで頂いているあなたはどうでしょうか?

私の場合は最近では1日にFacebook、Twitterを平日は10回はスマートフォンで見ていますし、PCでも5,6回は見ていると思います。LINEのアプリでも何か気になるお知らせがあったら必ず見てしまいます。

翻って1日何回Googleやヤフーなどの検索エンジンで検索をしていますか?

私の場合はスマートフォンでは1日1回も見ていません。使う時は自分が知らないものを調べるときやクライアントサイトや自社サイトの検索順位を見たりサイトの表示具合を確認する時にスマートフォンで検索しています。

また、休日や、食事に行く時にたまに検索する程度です。

自分の場合は、スマートフォンを使っている時の時間配分はソーシャルメディアが100だとしたら検索は5くらいだと思います。

これが意味するもう一つの怖さは、スマートフォンユーザーは主体的に情報を探すという習慣が次第に衰えてきて、ソーシャルメディアアプリからプッシュされる情報を受動的に受け取ることに慣れてきているのです。

ニュースを見たかったらブラウザを開かなくても、ヤフーニュースやグノシーなどのニュースアプリをタップすれば良いですし、Facebookでお気に入りのニュースサイトのFacebookページのいいねをタップすれば自動的にフォローすることになるので、毎日滝のように上から下に流れるタイムラインを見ていれば自分が興味のあるニュースソースからニュースを受け身で受信出来ます。

先日の当ブログの記事「ネット集客努力の配分表が発表された!! 大手ネット企業の2014年の広告関連収入比較」

https://www.web-planners.net/blog/archives/000124.html

でも報告させていただきましたがニールセンの調べによると・・・

大手ネット企業の2014年の広告関連収入、つまり広告売上の数字が載っていました。その記事によると:

Google 7兆0867億円(世界)

Facebook 1兆3790億円(世界)

Yahoo JAPAN 2443億円

Twitter 1506億円(世界)

LINE 215億円

ということですが、これを並び替えると・・・

【検索エンジン】

Google 7兆0867億円(世界)

Yahoo JAPAN 2443億円

【ソーシャルメディア】

Facebook 1兆3790億円(世界)

Twitter 1506億円(世界)

LINE 215億円

となり、確かに検索エンジンのほうが昨年の広告売上の総額は約7.3兆円で、ソーシャルメディアはこれら3社の合計は1.5兆円なので圧倒的に検索エンジンのほうが影響力は大きいですが、これは言うまでもなく大半の広告売上がPC版検索エンジンのリスティング広告やPCサイトのディスプレイ広告ですから、スマートフォン、つまりモバイルでの売上はもしかしたらこれら3社のソーシャルメディア企業の合計である1.5兆円よりも少し多いくらいかもしれません。

もしそうならばソーシャルメディアの広告の世界ではすでに検索エンジンとソーシャルメディアではほとんど変わらないのかも知れません。広告の売上はそのメディアの影響力の指標ですから、スマートフォンの世界では検索エンジンとソーシャルメディアの集客力はほぼ同じ程度と見て良いのではないでしょうか?

このような状況において企業がソーシャルメディアを使わないでネット集客をするというのは本来持っている集客のポテンシャルの半分を「捨てる」ということに等しいのではないでしょうか?

しかも、検索エンジンの順位はソーシャルメディア活用によっても影響されてきています。つまりソーシャルメディアを活用して自社サイトにリンクを張り誘導することに成功すれば自社サイトのアクセスが増えて、それを監視しているGoogleがアクセスが増えてきたそのサイトの検索順位を上げるということが実際に起きてきているのです。

是非一度シミラーウェブ無料版を使い、実際に御社の業界でネット集客が上手く行ってそうなサイトや、他の分野で上手く行ってそうな有名サイトの「Social Sources」の項目を覗いて見て下さい。

そしてそこにFacebookの名前が出てきたらその企業のFacebookページを探してどのように情報発信をしてFacebookユーザー達とやりとりをしているのか、つながっているのかを観察してみてください。

無論Facebookだけではなく、Twitterなどの他のソーシャルメディアも同じように見てみて下さい。

そこに見えるのは恐らく新しいネット集客の現実そのものであるはずです。

次回は

3、動画マーケティングの進み具合が分かる

について一緒に考えてみましょう。

ソーシャルメディアとはどのようなサイトなのか?

2015年07月27日

前回に引き続き今回もシミラーウェブ無料版の活用方法について解説させていただきます。今回は「Social Sources」についてです。

シミラーウェブ無料版で表示されるSocial Sourcesの画面ではソーシャルメディアからのユーザーの訪問状況がわかります。

このデータは今日のSEO対策では非常に重要なデータです。

具体的には次の・・・

1、ソーシャルメディアの定義が分かる

2、スマートフォン活用の進み具合が分かる

3、動画マーケティングの進み具合が分かる

の3つのポイントがあります。

1つ1つ見て行きましょう。

1、ソーシャルメディアの定義が分かる

ソーシャルメディアとはどのようなサービスのことをいうのかは意外に曖昧な部分がありますが、シミラーウェブを見ると

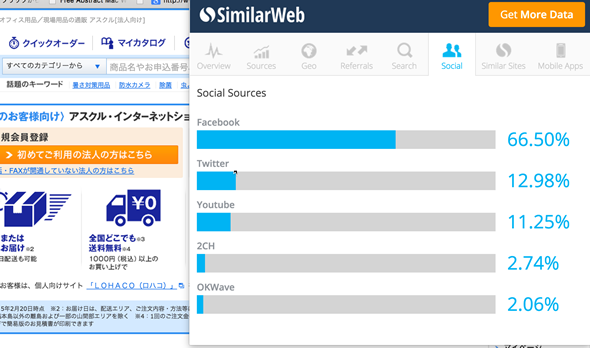

Social Sources

Facebook 66.50%

Twitter 12.98%

Youtube 11.25%

2CH 2.74%

OKWave 2.06%

というように通常私達がソーシャルメディアあるいはSNS(ソーシャルネットワーク・システム)と呼ぶのはFacebook、Twitter、LINE、Google+などですが、それら以外にも、YouTubeという動画投稿サイト、2ちゃんねるという掲示板サイト、OKWaveという質問サイトなども含まれていることがわかります。

ということはソーシャルメディアというのは・・・

・情報を投稿する

・その情報についてレスをする

・その情報に何らかの評価を与えることが出来る

・その情報が拡散可能である

というのが定義になります。

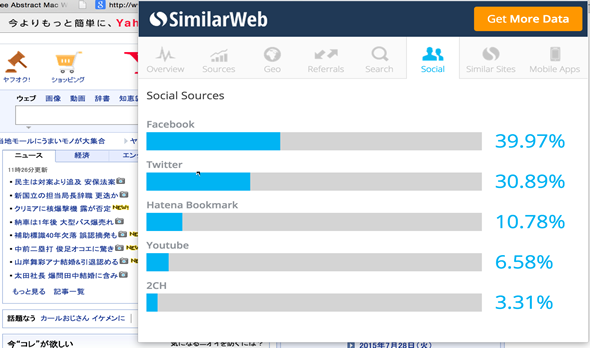

下の図はヤフージャパンをシミラーウェブ無料版で調べてそのソーシャルメディアからの訪問者の打ち合わけを教えてくれるデータです。

Social Sources

Facebook 39.97%

Twitter 30.89%

Hatena Bookmark 10.78%

Youtube 6.58%

2CH 3.31%

とあり、ほとんどが先のサイトのデータに出てくるものと同じですが、Hatena Bookmark というのも出ていますのでソーシャルブックマークサイトも含まれることがわかります。

これらの中で御社が未だ意識的に活用していないソーシャルメディアがあったら今後は活用を検討してみてください。

そうすることにより自社サイトのアクセスアップが達成出来て、それを見ているGoogleが検索順位アップをしてくれるはずです。

人気サイトを上位表示させるシステムを完成させようとするGoogleは、サイトの人気度を測る指標として益々ソーシャルメディアへ注視するようになってきています。

そうした中でソーシャルメディア活用はネットで集客を目指す企業にとって必須科目になりました。

次回は

2、スマートフォン活用の進み具合が分かる

について一緒に考えてみましょう。

ネット販売成功を目指す者にとって手本となる企業:家具通販のロウヤ

2015年07月25日

『家具通販のロウヤなどを運営するベガコーポレーション(本社福岡県、浮城智和社長)の15年3月期の売上高は前期比20・8%増の58億円だった。家具だけでなく、雑貨や家電など生活に関わる商品も販売して事業を拡大している。15年4月には福岡市が進める起業家支援事業にも協賛するなど、成長企業としての存在感が高まっている』(2015/07/24 日本ネット経済新聞)ベガコーポレーションが運営する家具通販のロウヤというのは非常にユニークな名前で、私のクライアント企業の競合調査の際に何度が見かけていましたが数年以内にマザーズ上場を目指しているそうです。

このニュースのポイントは家具通販のロウヤは創業時にはインテリア、家具に特化していたがその後・・・

(1)付随した雑貨や家電などを強化

(2)冬に家で着る毛布、冷却式のマットレスが売れている

(3)今期は、ランドセルの販売もスタート

(4)デザイン性と価格を訴求したオリジナル家電を、「ボルツ」というブランドで展開しコードレスクリーナーなどは毎月1000台近く販売している

(5)今後は高価格帯の商品の投入も検討している

(6)デザインの流行などに売れ行きは左右されず、「この商品がこの値段」と納得してもらえる商品が売れ筋となっている

と伝えられています。

インターネットが始まったばかりの1997年当時は卸から商品を仕入れてそれをネットショップで小売するという事業モデルが多かったですが、それから20年近くなった今ではこの企業のように:

・最初の商材の購入してくれた顧客が次に何を求めているかを予測して取り扱いジャンルを増やす横展開

・卸やメーカーから商材を仕入れるのではなく、独自ブランド、プライベートブランドを拡大

・商品の差別化が難しくなってきた商材はデザイン性と単に安いというのではなく、この価値がこの値段で買えるという値ごろ感のあるものに変えていく

・低単価の商品ではアマゾンや楽天などにはかなわないので高価格帯の商品の投入をする

というような工夫が求められるようになってきています。

しかし、これらのやり方こそ大手流通のセブンイレブンがプライベートブランドのセブンプレミアムの開発により成功を収めてきたやり方そのものでもあります。

『セブンプレミアムの売上高8000億円(前期に比べ1300億円増)を含め、グループ各社のオリジナル商品売上高合計は2兆6620億円(2620億円増)で計画している。』(2014年04月03日 流通ニュース)とも言われておりもはやプライベートブランドこそが売上・利益アップ達成の正攻法になりつつあります。

今後のネット販売はこうした高度な戦略、戦術が益々要求されるはずです。

家具通販のロウヤ、セブングループなどから学べることはたくさんあります。

現在の業績が良い企業は将来のために、業績が以前に比べて落ちている企業は業績回復のためにプライベートブランドの開発、販売を検討してみてはどうでしょうか?

最初から上手く行くことは少ないはずです。しかし、1つのアクションを起こさなくては次の答えは出てきません。

最初の行動を起こして次の答えを見つけ、その先に見えてくるものがまた次のヒントを掴むための方角を教えてくれるはずです。

幸いなことにネットの発展により今では信じられないくらい安い料金で色々な業務を発注できるクラウドソーシングや海外の工場に発注するためのサポートをするアリババのようなポータルサイトもあります。

今求められるスキルは異なった才能や設備を持つ様々な企業や個人という点と点を線で結び独自ブロジェクトを推進する『発注スキル』、『コーディネイト力』そして『プロデュース力』です。

1つ1つは何の変哲も無い従来からあるものでも組み合わせにより全く新しい価値を作り上げることも可能です。

これら3の力を養う手助けをしてくれるのがインターネットのもう一つの魅力です。

そしてサイトのリンク対策競争の時代は終わりましたが、これからは企業と企業のリンク対策の時代なのではないでしょうか?

日本経済新聞社がフィナンシャル・タイムズを買収した本当の意味は?

2015年07月24日

『日本経済新聞社は23日、英国の有力経済紙フィナンシャル・タイムズ(FT)を発行するフィナンシャル・タイムズ・グループを買収することで同社の親会社である英ピアソンと合意した。8億4400万ポンド(約1600億円)でFTの全株式を取得する。メディアブランドとして世界屈指の価値を持つFTを日経グループに組み入れ、グローバル報道の充実をめざすとともに、デジタル事業など成長戦略を推進する。読者数で世界最大の経済メディアが誕生する。』(2015/7/24 日本経済新聞)という報道が本日発表されました。

この事は単に紙メディアの企業が他の紙メディアのメディアを買収したということ以上の意味があると思います。

このニュースの意味は:

(1)ピアソンは将来性があまりない紙メディアを売却した

(2)日本経済新聞社はスマホシフトに成功した

(3)コンテンツ業界、ウェブサービス業界はグローバル化する

という少なくとも3つの意味があります。

(1)ピアソンは将来性があまりない紙メディアを売却した

→ このニュースを初めて見た時に思ったのは新聞は国内でも世界的にも発行部数が減少している衰退しているメディアなので、欧米の資本家が将来性に見切りをつけて日本企業に売却しただけではないかということです。

新聞に限らず米国のWHが原子力事業を東芝に震災が起きる前に売却して結局東芝は今日新聞を騒がせている不正会計の遠因になっています。いつものパターンとして見切りの早い欧米企業は成長性が低くなった事業を日本を中心とするアジア企業に後から振り返るとかなり高値で売り抜けるというものがあります。

しかし、紙媒体だけを見た場合確かにそうした売り逃げのような印象を持ってしまいますが、同報道によると・・・

『FTはデジタル化の流れにもいち早く対応し、現在ではデジタル版の有料読者が約50万人と全体の約70%を占める。日経も電子版読者が43万人に達している。経済・ビジネス情報はデジタル時代に高い成長が見込める分野であり、両社の顧客基盤を活用してさまざまなデジタル事業に取り組む。』(2015/7/24 日本経済新聞)

とあるように、FTは逸早くデジタル化に対応して電子版の販売を始め50万人もの電子版読者が英国だけではなく、世界中にいるということです。しかもあのフィナンシャル・タイムズを行動するような人達の多くは学歴が高く、収入も多いセグメントであるのでそうした客層に向けて電子版の新聞情報だけではなく、高額商品である不動産や、金融商品、旅行商品など様々な商材を広告費なしで宣伝するポテンシャルがあります。

(2)日本経済新聞社はスマホシフトに成功した

→ こうした意外にも魅力的な読者層の連絡先、いわゆるリスト(メールアドレス等の連絡先やアプリによるプッシュ配信をを送ることが出来るスマートフォンユーザー)を所有しているFTを買収することになった日本経済新聞社も同様に電子版をPCだけではなく、スマートフォンユーザー、タブレットユーザーに配信しています。

すでに日本経済新聞社もスマホシフトに成功しているのです。

この2つのスマホシフトをしているメディア同士の合併は一気にグローバルにスマートフォン時代でも有望株になる可能性を秘めています。

このことはもうひとつのスマホシフトを目指しているアマゾンにも言えます。

『米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムの創業者ジェフ・ベゾス氏は2013年8月、慢性的な赤字経営に苦しんでいた米ワシントン・ポスト(WP)紙を2億5000万ドル(約310億円)の個人資産で買収すると発表した。』(2015/6/12 エコノミスト紙)

アマゾンの成功要因はいくつかありますが、その一つは最初の商材として本を販売したことです。本の販売は利益が非常に薄くて一見ネット販売では不向きな商材に見えていました。しかし創業者のベゾス氏にはしっかりとした計算がありました。

それは本を買う人達はある程度収入があり、かつ教養をつけようとする向上心のある客層だということです。そうした人達は顧客として上質であり、かつアマゾンが将来ビジョンであるあらゆる商品をアマゾンで販売するということを実現するためには購買力のある客層です。

昨年8月に何故ワシントン・ポストという新聞社を買収したのか、その理由の一つが透けて見えます。

(3)コンテンツ業界、ウェブサービス業界はグローバル化する

→ 市場としての将来性が年々縮小する日本市場だけでは売上の増大を見込むことは困難ですが、ネットの力を利用すればコテコテの日本企業である日本経済新聞社ですら一気に世界市場に打って出ることが可能だということを今回の買収劇により実証されました。日本経済新聞社はもはや日本だけの経済新聞ではなく、世界中の良質な顧客をもつスマホシフトも済んでいる有力なメディア企業になる切符を手に入れました。

ということで今回の買収劇によって学ぶべきポイントは:

・成長のためにはスマホシフトをしなくてはならない

・成長のためには良質な顧客リストを増やさなくてはならず時には時間を買うためのM&Aという手段もありうる

・国内でしか影響力の無い企業でもグローバル展開が可能である。特にこのことはコンテンツ業界、ウェブサービス業界に言える

という点です。

これらの全てあるいは1つでも自社で取り入れることが出来たら、どのような企業でも閉塞感を打破するような成長を達成出来るのではないでしょうか?

確実にアクセスを増やすキーワードを確実に見つける方法がある!

2015年07月23日

前回に引き続き今回もシミラーウェブ無料版の活用方法について解説させていただきます。今回は「Search」についてです。

Searchの項目で表示されるのは、そのサイトにどのような検索キーワードでユーザーがGoogleやヤフーなどの検索エンジンで検索して訪問したかという決定的に重要な情報です。

何故決定に重要なのかというと、例えば御社の競合他社のサイトにたくさんの人達が「インプラント 費用」というキーワードで検索して訪問しているとしたら、御社もそのキーワードで上位表示すればその会社のサイトのようにたくさんのユーザーが訪問してくれる可能性があるからです。

これはつまり御社のサイトにアクセスをもたらしてくれるいわゆるお宝キーワードの可能性が高いのです。

このデータをシミラーウェブ無料版で見ることにより御社が今後目標にすべきキーワードがかなりわかるのです。

下の図はアスクルのサイトにどのようなキーワードでユーザーが検索して訪問しているのかのデータです。

Top 10 Organic Keywords

アスクル

Askul

Asukuru

あすくる

ホワイトボード

というのは

Googleやヤフー等の検索エンジンの広告欄ではない自然検索結果部分からこのサイトにユーザーが辿り着く時に検索したキーワードです。

Top 10とは書いていますが、最近この無料版では上位5個までしか表示しなくなってしまいましたので実際にはTop 5の流入キーワードです。

ここでいくつか重要なポイントがあります。

(1)人気サイトは知名度が高いのでユーザーが名前を覚えているので会社名、サイト名、サービス名、商品名で検索してサイトを訪問する。ネット集客に成功してるサイトほどこの傾向が高い。

→ これは意外に思われるかも知れませんが、これまで私がシミラーウェブ無料版、有料版の両方で多くの業種の様々なサイトを調査した結果、検索で上位表示されているサイトや、ビジネス的に成功しているサイトほど普通名詞の「文房具」だとか、「ホワイトボード」などの検索キーワードではなく、上の例のサイトのように会社名、サイト名などで検索する訪問者が圧倒的に多いということです。

御社のサイトがそうなっているか、シミラーウェブでデータが出てきたら見てみて下さい。もしも普通名詞が上位を占めていたら未だまだ知名度が低いということです。

(ただし、これには例外があり、サイトをオープンしたばかりで会社も新しい場合は普通名詞で上位表示してユーザーが来るほどGoogleからの評価が高くないのでGoogleでほとんどのキーワードで上位表示することが出来ないので、その会社の社員や身内の関係者が会社名で検索するため会社名で検索した人ばかりが来るので上位の流入キーワードは会社名ばかりというケースです)

(2)コンテンツマーケティングが上手な企業のサイトは、上位こそ企業名で検索するユーザーが多いもののその下のキーワードはほとんどが「〜の方法」というようなノウハウを知りたいユーザーが検索するキーワードばかりという傾向がある(※コンテンツマーケティング = コンテンツをネット上で公開することにより見込み客を集める手法)

→ 企業の秘密に関わることなのでここでは学校名は伏せますが、シミラーウェブ有料版で私が複数の有名な英会話学校の流入キーワードを調べたらコンテンツマーケティングが上手いB社は英語学習者が検索しそうな「XXXXX 発音」だとか、「YYYYY 英語対応方法」などのノウハウ系キーワードでの流入が多いことがわかりました。

実際にそうしたノウハウ系キーワードでGoogleで検索したら上位表示しており実際に上位表示しているのでそれらのリンクを辿ってユーザーがGoogleからその学校のサイトに来ていることがわかりました。

(3)売上が多い企業ほど商品のカテゴリ名(ホワイトボード)などでGoogleで上位表示しており、それらのキーワードでの流入が多い

→ 上の例でも流入キーワード5位にホワイトボードという商品カテゴリ名がランクインしており、このサイトでの売れ筋商品がホワイトボードだということがわかります。

以上が自然検索の流入キーワードについてでしたが、次は

Top 10 Paid Keywords

あすくる

明日来る

Asukul

Asukuru

プロジェクター

が画面の右側に表示されています。

これは検索エンジンの検索結果ページの目立つ部分に表示されるリスティング広告を購入している場合だけ表示されるもので、このサイトでは

あすくる

明日来る

Asukul

Asukuru

プロジェクター

などのキーワードでも入札していることがわかります。

プロジェクター が5位になっていますが、これは安い入札価格では表示出来ない単価の高いキーワードですが、それでもこの会社が購入しているということはかなり儲かるキーワードである可能性が高いということがわかります。

競合他社や業界トップクラスの企業がどのようなキーワードでリスティング広告を入札しておりかつそれが実際のアクセス増の効果になっているかがわかります。

以上がシミラーウェブで分かる決定的に重要なデータである「Search」についての解説です。

次回もシミラーウェブで見れる他の重要データについて解説させて頂きます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集