HOME > 2025年11月04日

2025年11月04日

SNS運用から撤退する会社が多い本当の理由と、成果を出す再挑戦の道

2025年11月04日

最近、東京商工リサーチが発表した「企業のSNS運用に関するアンケート(2023年)」の結果を読むと、驚きを禁じえません。全企業の 54.8% が「SNSを運用していない」と回答しており、資本金1億円以上の大企業でも 53.1% が運用を行っていないという状況です。

なぜ、多くの企業がSNS運用に踏み切れず、あるいは途中で撤退してしまうのでしょうか? 本記事では、私がSEO・Webマーケティング支援を多数手がけてきた経験、および協会会員やコンサル先からの相談をもとに、「なぜ撤退が多いか」を整理したうえで、後半では「どうすればSNS運用で成果を出せるか」の具体策を解説します。

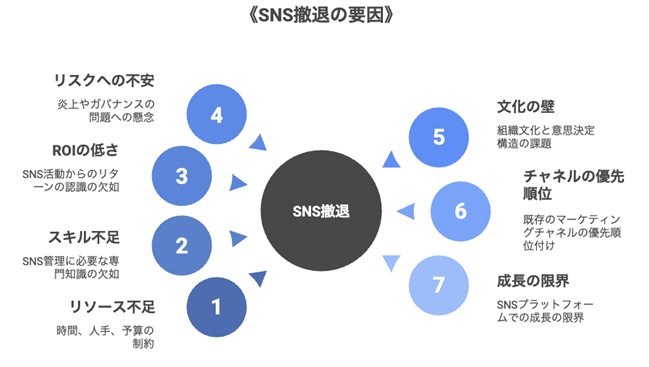

なぜ撤退が多いのか?

SNS運用から撤退を選ぶ企業が多い理由を、複数の要因に分けて分析します。

1. リソース・人材不足(時間・人手・予算の制約)

東京商工リサーチの調査報告でも、SNS未運用の最大要因として「リソース(人員・予算・時間)が割けない」が挙げられています。

中小企業であれば特に、Web部門もマーケティング部門も兼任しているケースが多く、SNS担当者を専任できない、また投稿準備やクリエイティブ作成に手がかかるという実務負荷が壁になります。

同じく、大企業であっても「SNSという領域を担当する部門」が明確でないケースが多く、現場で手が空いている人がちょっと投稿する程度、という「寄せ集め対応」になりがちです。そうなると、投稿頻度・質ともに維持できず、労力に見合った成果が出ない→モチベーション低下、最終的に撤退という流れになります。

また、SNS運用には撮影・編集、コピーライティング、デザイン、広告運用、投稿スケジュール管理、ユーザー対応など多様なタスクがあります。これらを社内でまかなえる体制がなければ、初期段階でつまずくことになります。

2. ノウハウ・スキルの不足

SNSごとにアルゴリズムや特性(タイムライン、リール、ストーリー、ハッシュタグ、ハッシュバズ、インフルエンサー連携など)が異なるため、「これが正解」という汎用フォーマットは存在しません。特にBtoB企業など、SNSで何を発信すればよいか・どの切り口が響くかがわからず、手探りで進めて失速するケースが多いです。

東京商工リサーチの調査では、SNSを運用している企業のうち 29.3% が「効果は得られなかった」と回答しています。

これは、ノウハウ不在が要因になっていることを示しています。たとえば、「投稿頻度が低すぎてフォロワーが増えない」「内容がセールス色が強すぎて反応されない」「ユーザーとのエンゲージメント(いいね/コメント)が続かない」など、よくある壁です。

また、SNS広告やインフルエンサー連携、効果測定(KPI設計、分析)などは高度なスキルを要する分野であり、内製では難しいと判断して外部に委託したもののコスト対効果が見合わないというケースもあります。

3. 成果が見えにくい/ROIが低い感覚

SNSは通常、即効で売上に直結するチャネルというより、認知・信頼形成・コミュニティづくりなど中長期の効果を期待するメディアです。しかし、社内経営層はしばしば「運用コストに見合うリターンが欲しい」と考えがちです。投稿しても「いいね」や「フォロワー数」が増えるだけで、具体的な問い合わせや売上につながらないと評価できず、「効果なし」と判断されてしまう。

このギャップは、SNSを 「媒体」 ではなく 「販促チャネル」 と捉えすぎる企業が陥る典型パターンです。特に、成果を数値(売上、問い合わせ件数)でしか評価しないと、SNS運用の持つ「関係性発展」「長期育成」などの価値が見えづらくなります。

4. リスク・炎上・ガバナンスへの不安

SNS運用にはリスクも伴います。投稿ミスや表現の炎上、クレーム対応、社内のポリシー違反、法規制遵守(著作権、肖像権、個人情報)など、ガバナンスをきちんと設計していないと企業イメージを傷つけるリスクがあります。新入社員教育や投稿ガイドライン整備をしていない企業では、「炎上したらどうしよう」という心理的なブレーキが強く働き、運用に踏み切れない、あるいは途中で停止することがあります。

特に、コメント対応を怠ると炎上や風評拡散につながる危険があり、それを恐れて 「発信だけやって放置」 という形でユーザー対応を怠ると逆効果になるため、管理可能性の観点から撤退を選ぶ企業もあります。

5. 組織文化・意思決定構造の壁

SNSは即時性・双方向性を持つメディアであるため、柔軟な意思決定や現場判断が求められます。社内承認プロセスが複雑であったり、担当者が発信を自由にできない体制(広報・法務チェックのラグが長いなど)では、発信が 「遅れる・躊躇する・回数が減る」 ことになります。結果として運用が停滞し、撤退に至るという流れです。

また、企業の文化として「慎重・失敗回避型」が強いと、リスクを取って発信を試すフェーズにも進みづらい。こうした企業風土の制約も、SNS運用を諦めさせる要因になっています。

6. 既存チャネル重視・SNS不要論

中には「わが社には既にホームページ/メール/展示会など従来チャネルがあり、SNSをやる必要性を感じない」という意見もあります。実際、東京商工リサーチの調査報告では、SNS未運用企業の意見としてそうした声も紹介されています。

しかし、この考え方はデジタル時代ではリスクも伴います。消費者接点がSNS中心へとシフトしている現代において、SNSを無視することは潜在顧客との接点を自ら放棄することになるかもしれません。

7. 成長フェーズの限界・飽和感

最初のうちはフォロワーが増えて盛り上がっても、ある時点から伸び悩む「壁」にぶつかる企業・アカウントも多く見られます。投稿ネタ枯れ、反応低下、エンゲージメント率の低下などが原因で、「これ以上伸びないなら止めよう」という判断を採ることがあります。

また、SNS運用を長く続けるには継続力と粘りが必要ですが、途中で方向転換せずに「惰性運用」になってしまい、効果が出ず、最終的に撤退を選ぶ企業も見られます。

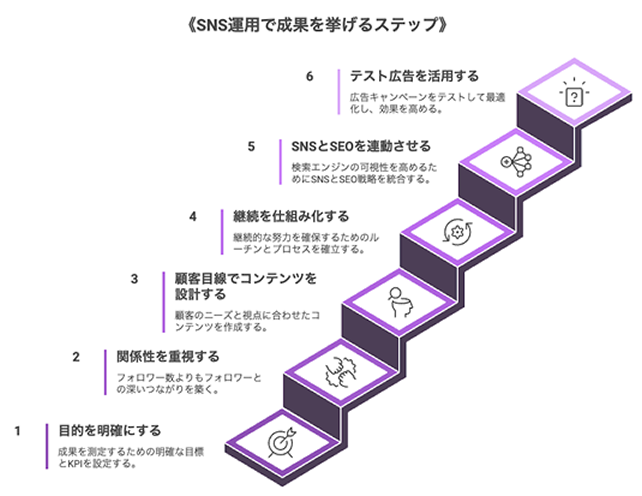

SNS運用で成果を挙げるための実践策

ここからは、前半で述べた「撤退の原因」を乗り越え、SNSで実際に成果を出すための実践的なアプローチを紹介します。これは私がこれまで多くの企業をコンサルティングしてきた中で、成功した企業に共通していた考え方と行動の特徴でもあります。

(1)まず「目的」を明確にし、成果指標(KPI)を設計する

多くの企業が失敗する理由は、「SNSをなぜやるのか」という目的が曖昧なまま始めてしまうことです。

たとえば「売上を伸ばしたい」「認知度を上げたい」「求人応募を増やしたい」など、ゴールによって運用方針も、投稿内容も、評価指標も全く異なります。

「新規顧客獲得」が目的なら、KPIはフォロワー数ではなく「問い合わせ数」や「クリック率」を追うべきです。逆に「ブランディング」や「信頼構築」が目的であれば、「コメント率」や「エンゲージメント率」を優先します。

Googleも「目的とKPIを明確にしたうえで、データをもとに改善を繰り返すことが、成果の出るデジタルマーケティングの基本である」と明示しています。

目的と指標を定義せずに運用を続けると、いつの間にか「投稿が目的」になり、本来のビジネス成果に結びつかなくなります。

(2)フォロワー数より「関係性の深さ」を重視する

SNSの本質は「つながり」です。単にフォロワー数を増やすことよりも、「ユーザーとどれだけ双方向で関わりが持てるか」が重要です。

たとえば、Instagramのアルゴリズムでは「関係性の深いアカウント」が優先的に表示される仕組みになっています。過去にコメントを交わした相手、DMを送った相手、投稿をよく閲覧する相手ほど、ホーム画面やリールで表示されやすくなるのです。

私のクライアントの中でも、フォロワー数が1万人以下でも安定した集客を維持している企業が複数あります。共通点は、コメントへの返信率が非常に高いことです。ユーザーの声にリアクションを返すことで、「この会社はちゃんと見てくれている」という信頼が生まれ、再来訪やリピート購入につながります。

SNSの成果とは、単発のバズではなく「長期的な信頼関係の積み重ね」によって得られるものです。

(3)コンテンツを「顧客目線」で設計する

SNS運用が失敗するもう一つの大きな理由は、「発信内容が自社中心になっている」ことです。「自社商品をどう見せるか」ばかりを考えると、投稿は宣伝っぽくなり、ユーザーの関心を引けません。

たとえば、美容院なら「新商品トリートメントの紹介」よりも、「湿気の季節でも髪が広がらないケア方法」を教える投稿のほうが保存されやすく、コメントも増えます。

私のクライアントの美容サロンでも、こうした「顧客の悩みを解決する投稿」に切り替えた結果、エンゲージメント率が約3倍に向上しました。

SNSで反応が得られるのは、「役に立つ情報」「共感できる体験談」「人間味のあるストーリー」です。

企業であっても、「人が書いている感」を出すことが大切です。Googleの検索品質評価ガイドラインでも「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」が評価の中心にあります。これはSNSにも当てはまる考え方で、発信者が「実際に経験したこと」を語るほど信頼を得やすくなります。

(4)「継続」を仕組み化する

SNS運用の最大の敵は「三日坊主」です。最初は熱心でも、2〜3か月後には投稿が止まる企業がほとんどです。

投稿を続けるには、社内に「運用ルール」と「スケジュール」を明文化することが欠かせません。

・誰がどの曜日に投稿するか

・どんなテーマを扱うか

・どのKPIを毎週チェックするか

このように運用を「習慣化」すれば、担当者が変わっても継続できます。

また、AIツールを使えば投稿案や画像を自動生成できます。ChatGPTやCanvaなどをうまく組み合わせれば、投稿作業の負担を半減できます。

《参考情報》 Canva(Canva公式サイト)

(5)SNSとSEOを連動させる

SNS単体では成果が出にくいと感じている企業も、「自社サイトやブログと連携させる」ことで一気に効果を高められます。

たとえば、ブログ記事を要約してInstagramで紹介したり、X(旧Twitter)で記事の冒頭を投稿してリンクを貼ることで、SNSが「トラフィックの入り口」になります。

SNSで反応の良かったテーマをブログで深掘りすれば、SEOでも上位表示を狙いやすくなります。Googleも「SNSの投稿が直接SEO順位を左右することはないが、ブランド認知や外部リンク獲得に寄与する」と明言しています。

つまり、SNSはSEOの「補助線」として活用すべきです。検索とSNSを別物と考えず、双方をつなぐ設計を行うことで、成果が長期的に安定します。

(6)広告を「テスト的」に活用する

オーガニック運用だけで伸び悩む場合、SNS広告を小規模で試すのも有効です。特にInstagramやFacebookでは、地域・年齢・興味関心を細かく設定できるため、ターゲットに直接アプローチできます。

ただし、最初から高額予算を投じるのではなく、まずは少額テストで「どんなクリエイティブが反応するか」を検証するのがコツです。データを分析しながら広告内容を改善すれば、無駄な出費を抑えつつ高い効果を得られます。

SNSを「やめる理由」ではなく「続ける価値」で考える

多くの企業がSNS運用から撤退しているのは、「やっても意味がない」からではなく、「目的や仕組みが整っていない」からです。SNSは時間も労力もかかりますが、それだけに積み重ねた信頼が競合との差を生みます。

AIの時代だからこそ、企業が人の言葉で語るSNS運用には価値があります。ユーザーは「共感できる企業」を選びます。そして、その共感がSEOにもブランドにも連鎖していくのです。

私が支援してきた企業の中には、「投稿1本から数百万円の案件につながった」「求人応募が2倍に増えた」という成果を上げた事例もあります。共通していたのは、「戦略的に継続していた」こと。SNSを続ける企業とやめる企業の分かれ道は、「発信を作業で終わらせるか、それとも戦略に昇華させるか」です。撤退ではなく、改善と再挑戦のサイクルを回すことで、必ず結果はついてきます。

SNS活用検定が2025年10月に始まる

本記事で述べたように、SNSを正しく運用するには体系的な知識と実践力が不可欠です。そこで全日本SEO協会では、2025年10月より新たに 「SNS活用検定」 を開始します。

この検定は、SNSを使って集客や売上アップを実現したい方のための 実務直結型スキル検定 です。2級では「安心して始められる基礎運用スキル」、1級では「成果を出すための投稿設計・広告運用・分析」まで体系的に学べます。

教材は、実際に企業や店舗のSNSを支援してきたプロチームが監修。写真・動画・文章の作り方から反応を増やすコツ、広告出稿や分析の基礎までをわかりやすく解説しています。

SNSを「なんとなく投稿する場所」から「成果を生み出すビジネスの武器」に変える——。それがこの新しい検定の使命です。SNS運用に課題を感じている方は、ぜひこの機会に「SNS活用検定」で体系的に学び、確かな知識と自信を持って、成果を出せるSNS運用へと一歩踏み出してください。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| << 2025年 11月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | ||||||

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集