衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

2025年04月09日

GoogleのAI概要導入でアクセス激減

2025年4月7日のBloomberg報道によると、Google検索結果に表示されるAI生成の概要(AIによる要約)が原因で、多くのウェブサイトが深刻なトラフィック減少に見舞われています。

例えば、DIYホームプロジェクトサイト「Charleston Crafted」では、Googleが検索結果にAIによる要約表示を導入して以降、わずか1ヶ月でサイト訪問者の約70%を失ったとされています。この急激なアクセス減少に伴い、広告収入も1年間で65%減少し、数万ドル規模の損失となったとのことです。

サイト運営者の多くは、こうした損失はGoogleのAI概要表示によるものだと非難しています。AIがウェブサイトの内容を読み取って検索結果最上部に要約を表示してしまうため、ユーザーは満足してウェブサイトをクリックしなくなり、その結果サイト側には訪問者も収益も入らなくなるためです。

実際、「素晴らしいコンテンツを作ればGoogleがトラフィックを送ってくれる」というこれまでの共存関係が崩れつつあり、サイト運営者からは「裏切られた」との声も上がっています。

Google側はこの指摘を否定し、「トラフィック減少の原因を一概にAI概要のせいと決めつけるのは誤りだ」とコメントしています。季節要因や他のアルゴリズム更新など様々な理由でアクセス数は変動し得るという主張ですが、実際に複数の業界カテゴリ(ファッション、旅行、DIY、料理など)で検索流入が減少しているデータも報告されており、多くのサイト運営者が危機感を募らせています。

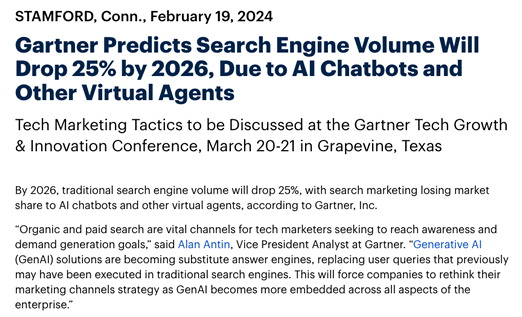

「検索利用が2026年までに25%減少する」というGartnerの予測

このような状況を裏付けるかのように、調査会社Gartnerは検索エンジンの利用動向について衝撃的な予測を発表しています。それによれば「2026年までに従来型の検索エンジン利用は25%減少する」見通しだといいます。

つまり、これまでGoogle検索に費やされていたユーザーのクエリの約4分の1が、今後は別の手段に置き換わるということです。この主要因として挙げられているのがChatGPTやClaude、Bardといった生成AIチャットボットの台頭です。GartnerのアナリストであるAlan Antin氏は「生成AIツールがユーザーの質問に答える回答エンジンとなり、従来の検索クエリを置き換え始めている」と指摘しており、企業はマーケティング戦略を再考せざるを得なくなるだろうと述べています。

検索エンジン経由のオーガニック検索流入(自然検索流入)は、多くのウェブサイトにとってこれまで主要な集客チャネルでした。しかしGartnerの予測が示すように、ユーザー行動は大きく変わろうとしています。特に情報収集において、従来の検索エンジンの代わりに生成AI搭載の回答システムを使う人が増えれば、検索エンジン経由のトラフィック自体が減少し、ひいてはGoogle上でのSEOの価値も相対的に下がってしまう可能性があります。

ChatGPT・Perplexityからの流入増加

Gartnerの予測する「検索離れ」は、すでに現実のものとなり始めています。業界のトラフィックデータを見ると、ChatGPTやPerplexityといった生成AIプラットフォームからウェブサイトへの流入が急増していることが分かります。事実、直近半年で生成AI経由のウェブサイト誘導トラフィックが約130%増加したとの分析結果もあります。

例えば中小規模サイト391件を対象にした調査では、2024年秋頃にはオーガニック検索の0.5%程度だったAI由来の流入が、2025年初めには1.2%超と倍以上に拡大したという報告があります。

割合自体はまだ小さいものの、その増加ペースの速さは無視できません。Google検索からのオーガニック流入が横ばいの中で、AI経由の流入だけが急伸していることから、ユーザーが情報源としてAI回答に急速に馴染みつつある現状がうかがえます。

この傾向は大規模サイトにも表れています。海外主要ニュースサイト上位14社の合計では、ChatGPTからの月間リファラ(外部参照)訪問数が2024年8月の約43万5千件から、2025年1月には約350万件と6ヶ月で8倍以上に増えたとのデータがあります。

とはいえ、その350万という数字もこれら大手サイトの総訪問数のうち約0.1%程度に過ぎず、現時点では全体に占める割合は僅かです。しかしPerplexityなど他の生成AI検索からの流入も含めれば、ニューヨーク・タイムズに対して1月に約14.6万件、CNNに約13.9万件といった具体的な流入実績が報告されており、今後さらにAI経由トラフィックの存在感が増す可能性があります。

実際、BrightEdge社の分析ではChatGPTの検索市場シェアが2025年中にも1%を超える可能性が指摘されており、検索マーケティング関係者はこの変化を注視すべきだと言えるでしょう。

もはや従来のSEO対策だけでは不十分

以上のような流れから明らかなように、単に従来通りのSEOだけに頼っていては、サイトのトラフィックを維持することが難しくなりつつあります。たとえコンテンツの品質を高めて検索結果で上位表示できたとしても、その上部にAIによる回答や「関連質問」ボックスが表示されてユーザーの目を奪ってしまえば、クリックされない「ゼロクリック検索」の状態になりかねません。

実際Googleの検索結果ページでは、質問に直接答える生成AIの概要やFAQ形式の「他の人はこちらも質問」といった要素が増えており、従来型の青いリンク(いわゆる10件のオーガニック結果)の露出機会が相対的に減少しています。

こうした変化に対応せず放置してしまうと、どんなに優れたコンテンツであってもユーザーに実際に訪問してもらえなくなる危険があります。「検索順位=アクセス数」というこれまでの常識は崩れ始めており、従来のSEO対策だけでは十分ではないのです。 では、このような環境変化に対してサイト運営者は何をすれば良いのでしょうか。

【解決策1】 AEO(Answer Engine Optimization)への対応

一つ目の解決策はAEO(Answer Engine Optimization、回答エンジン最適化)の実践です。AEOとは、簡単に言えば「AIや音声アシスタントによる回答エンジンに自分のコンテンツを採用・引用してもらうための最適化」のことです。

ChatGPTやGoogleのAI概要、音声アシスタント(SiriやAlexa等)はユーザーの質問に対し即座に答えを提供しますが、その際に外部サイトへの訪問を伴わないケースが増えています。

つまり、ユーザーはAIから得られた答えだけで満足し、あなたのサイトには訪問しないまま終わってしまうのです。 AEOでは、このようなAIによる直接回答の中に自分のコンテンツを組み込んでもらう(もしくは情報ソースとして参照してもらう)ことを目指します。具体的なポイントは以下のとおりです。

ユーザーの質問に対する明確な回答をコンテンツ中に用意する

記事内でよくある質問を見出し(H2タグやH3タグ)にしてQ&A形式で回答を書くなど、AIが抜き出しやすい形で情報提供します。特に冒頭数行で質問に端的に答える部分を作っておくと、AIによる概要や関連する質問、あるいは四角い枠に囲われて検索1位に表示される強調スニペットに採用されやすくなります。

構造化データの活用

FAQページであればFAQ構造化マークアップ、HowTo記事なら手順のSchema(スキーマ)マークアップを施すことで、検索エンジンやAIにコンテンツ構造を正しく伝えます。これにより、AIが回答を抽出しやすくなり、引用される可能性が高まります。

《関連情報》 構造化データとは?そのSEO上の意味と重要性

E-E-A-Tの担保

AIが信頼できる情報源として引用するには、コンテンツの信頼性が重要です。専門家の著者クレデンシャルを明記したり、出典を示すなどして、いわゆるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信用)を高めましょう。信頼性の高いコンテンツほどAIによる参照対象として選ばれやすくなります。

ページの表示速度やモバイル最適化

これは従来のSEOと共通しますが、技術的な最適化も大切です。特に将来的にAIクローラーが直接サイトを巡回する場合でも、読み込みが速く構造がしっかりしたページであるほど有利になると考えられます。

《関連情報》 ページの表示速度は検索順位にどれだけ影響するのか?

ポイントは、検索エンジンに評価されるのみならずAIにとっても理解しやすいコンテンツを作ることです。

これにより、仮にユーザーが検索結果でAIの要約だけ見て終わったとしても、その要約部分に自サイトの情報や名前が表示される可能性が高まります。結果として直接のクリックが得られなくともブランド露出にはつながりますし、AIによっては参考リンクとしてサイトURLが表示され、そこから一定の誘導が見込めるケースもあります。

【解決策2】 未対応のキーワードをテーマにしたページを新規作成する

2つ目の対応策としておすすめなのが、これまで対策してこなかった未対応のキーワードをテーマにしたページを新しく作成するという方法です。

たとえば、歯科医院のウェブサイトで「矯正歯科」に関するページだけを中心にSEO対策していた場合、AI概要などの影響でそのキーワードからの流入が落ちてしまうとサイト全体のアクセスに大きなダメージを受けることになります。こうしたときに有効なのが、「虫歯治療」「歯周病治療」「予防歯科」といったこれまであまり取り組んでこなかった別のキーワードをテーマにしたページを追加することです。

このような新規キーワードを探すには、たとえばkeywordtool.ioなどのキーワードサジェストツールを使うと便利です。自社サイトに足りないキーワードや、まだ競合が少ないニッチなテーマを見つけて、それに合わせて新しい記事やコンテンツを作っていくことができます。

《参考サイト》 Keyword Tool

また、Googleサーチコンソールの「検索パフォーマンス」機能も活用できます。現在自社サイトに流入しているキーワードが確認できるので、そこに出ていないキーワードは「まだ対応していない可能性があるキーワード」ということになります。それらをリストアップして、新たなトピックとしてページを作成していくことで、検索からの新規流入を獲得できるようになります。

このようにしてキーワードの裾野を広げていくことで、検索経由のアクセス数が1テーマに偏っているリスクを減らすことができ、結果としてトラフィックの安定化につながります。

【解決策3】流入元の多様化(SNS・YouTube 等)

二つ目の解決策は、集客チャネルをGoogle検索以外にも広げることです。従来のSEOでは「まずGoogle検索ありき」で戦略を立てがちでしたが、前述のとおりGoogleからの流入は予期せぬ要因で大きく変動し得ます。そこで、SNSやYouTubeなど他のプラットフォームからの流入を積極的に取り込むことで、リスク分散と新たなオーディエンス獲得を図ります。 具体的には次のような施策が効果的です。

SNSでの情報発信とコミュニティ作り

X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどで記事の内容を発信し、フォロワーによるエンゲージメントを高めます。記事更新のたびにSNSで告知するのはもちろん、内容に関連する豆知識や舞台裏など付加情報も投稿するとユーザーの関心を引き続けられます。SNS上でファンコミュニティができれば、検索エンジンに頼らずとも継続的な流入元となってくれはずです。

YouTubeなど動画プラットフォームの活用

ブログ記事の内容を動画に再構成してYouTubeに投稿するのも有効です。YouTubeは世界第2位の検索エンジンとも言われ、動画で情報収集するユーザー層も非常に多いです。記事内容を解説する動画や関連するノウハウ動画を作成し、動画の説明欄から自サイトへ誘導することで、新たな経路からのアクセスを獲得できます。

特にYouTube上で影響力がつけば、Google検索アルゴリズムの変動やAI要約の有無に関わらず、安定した集客が見込めます。

メールマガジンやその他プラットフォームの活用

可能であればメールニュースレターの購読者を集めておき、直接サイトに再訪してもらう仕組みを作るのも良いでしょう。また、日本国内向けであればLINE公式アカウントで記事配信したり、専門分野によってはnoteやQiitaといったプラットフォームで情報発信することも考えられます。要は「ユーザー自らサイトに来てくれる経路」を増やすことが重要です。

このように複数のチャネルで発信することで、仮にGoogle検索からの流入が減少しても他から補える体制を構築できます。特にSNSやYouTubeでファンを増やしておけば、検索結果で自サイトが直接クリックされなくとも、「この前SNSで見たサイトだ」と認知してもらえるようになり、中長期的にはブランド力・ドメインパワーの向上にもつながるはずです。

SEOコンサルティング現場での観察

私はSEOコンサルタントとして複数のクライアントサイトを支援していますが、「AIによる概要」や「関連する質問」がGoogleの検索結果の上位に表示されたことにより、Google検索からのトラフィックが約30%前後落ち込んだケースを実際にいくつも目にしています。

特に2024年以降、検索結果画面の上部にAI生成の回答が表示されるようになってから、その下に位置する通常の検索結果のクリック率が軒並み下がってしまったのです。「検索順位は以前と変わらないのにアクセスだけ激減した」という現象が多発し、従来のSEO手法の限界を痛感させられました。

しかしながら、こうした中でも早い段階から今回紹介したようなAEO対策としてのコンテンツ見直しと集客チャネルの多様化に取り組んだクライアントのサイトでは、アクセス数の下げ止まりに成功したケースや微増を達成しているケースもあります。

例えばある教育系メディアサイトでは、「AIによる概要」に抜粋されやすいようQ&A形式で記事を再編成したうえでショート動画をYouTube、TikTok、Instagram、X、Facebookにも投稿し始めた結果、検索経由の減少分の50%以上の新規訪問者を獲得できました。

無論、すべてのケースで劇的な成果が出るわけではありませんが、少なくとも私の現場感覚として「手をこまねいて何もしない」より「新しい環境に適応するための工夫を凝らす」方が遥かに良い結果を生むことは間違いありません。AIに情報を奪われて嘆くだけでなく、どうすればAIと共存共栄できるかを前向きに模索したサイトほど、安定したトラフィックを維持できている印象です。

まとめ

2025年現在、SEOの世界は大きな転換期を迎えています。Bloombergの報道が示すように、検索結果へのAI概要の導入はサイト運営にとって無視できない脅威となりました。さらにGartnerの予測にもある通り、ユーザーの情報探索行動自体が検索エンジンから離れ始めています。

こうした状況下で従来型のSEO手法に固執しているだけでは、残念ながらサイトのアクセス数維持は難しいでしょう。 しかし裏を返せば、今回解説したAEOの実践やマルチチャネル展開によって十分に対抗策を講じることが可能です。

AIが台頭する時代でも、コンテンツをしっかり最適化していればAI回答の素材として選ばれるチャンスがありますし、検索エンジン以外の場でファンを獲得しておけば一極集中のリスクも軽減できます。これからSEOを始める方は是非、「SEO(検索エンジン最適化)+ AEO(回答エンジン最適化)」の両輪で考えるという新しい発想を持ってみてください。

従来の検索順位だけを見るのではなく、いかに自分のコンテンツがユーザーの疑問に直接答え、様々なプラットフォームで価値を発揮できるか、その総合力が問われる時代です。 変化はチャンスと捉えて柔軟に戦略をアップデートし、AI時代の波に乗ってサイトの成長を実現しましょう!

検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

2025年04月04日

かつて私たちは、何かを調べたいときには「とりあえずGoogleで検索する」のが当たり前でした。しかし、ここ数年でその常識は静かに、しかし確実に変わりつつあります。2018年のコアアップデート以降、Googleの検索結果には大企業や政府機関、大学など権威ある情報ばかりが並ぶようになり、個人や中小企業の声は埋もれがちに。消費者は「本音」や「人気」「体験談」などを知るために、X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、Amazonといった他のプラットフォームを使い分けるようになっています。

こうした検索行動の多様化は、集客に悩む中小企業や個人事業主にとって、大きなチャンスでもあり、見直すべき課題でもあります。本記事では、なぜGoogleの利用傾向が変わったのか、消費者がどのように情報を探すようになっているのかを解説しながら、これからの時代に合った「脱Google依存」のマーケティング戦略を提案します。

Google検索では権威あるサイトが優遇されるようになった

2018年前後のGoogleコアアップデート(検索アルゴリズムの大幅変更)以降、検索結果の上位表示にはサイトの権威性が非常に重要になりました。具体的には、大企業・政府機関・大学など「信頼性の高い公式サイト」が優先的に表示される傾向が強まったのです。反対に、個人ブログや中小企業、アフィリエイトサイトといった小規模サイトは、以前より上位表示されにくくなりました。

《関連情報》 Googleコアアップデートの傾向と対策

例えば健康や医療に関する検索では、2017年の日本向けアルゴリズム変更(いわゆる「医療アップデート」)以来、公的機関や医療専門家のサイトが最上位に出るようになっています。

《関連情報》 Googleが医療アップデートを実施完了

これは過去に誤った医療情報が出回った事件(WELQ問題)を受け、Googleが信頼性を重視した結果です。同様に金融や法律など生活に重大な影響を与えるテーマ(Googleの呼ぶ「YMYL領域」)でも、「誰が書いたか不明な個人の意見より、公的で正確な情報」が優遇されています。

《関連情報》 YMYLとは?

実際、「糖尿病」など真剣なテーマを検索すると、病院や行政のページが上位に来て、匿名の個人ブログはまず出てきません。

Googleがこうした方針に舵を切った背景には、ネット上のフェイク情報対策があります。信頼度の低い掲示板投稿や体験談が上位に来て、ユーザーが間違った情報を鵜呑みにすると大きな危険があります。そこでアルゴリズムで経験・専門性・権威性・信用(E-E-A-T)の高いサイトを評価し、ユーザーには「正確で信頼できる情報」を提供しようとしているのです。

《関連情報》 E-E-A-Tとは何か?

この結果、2ちゃんねるのスレッドまとめやAmebaブログ、ライブドアブログなど一般人の体験談は検索上位に現れにくくなりました。Googleは良質な情報を優先するあまり、玉石混交だった個人発信の情報はフィルタリングされるようになったと言えます。

YMYLの領域では個人ブログが上位表示しにくい仕組みになっており、信頼できる運営者のサイトしか上位に表示されなくなっています。たとえば検索結果で誰か分からない人の記事が上位だと、読者が誤って命に関わる判断をするリスクがあります。そのためGoogleは病院や公的機関のページを優先的に上位表示するようにしているのです。

検索アルゴリズムの変化が消費者の行動に与えた影響

このようにGoogle検索が公式情報中心になったことで、日本の消費者の情報収集行動にも変化が見られるようになりました。ユーザーは目的に応じて使い分けをするようになっています。

ユーザーはネットで情報収集しようとする時に次のように複数のプラットフォームを使い分けていると思われます。

1. 公式で正確な情報はGoogleで検索する

まず、公的機関の発表や大手企業の公式発表など「信頼性重視の情報」を得たいとき、人々は引き続きGoogleを使います。Google検索結果は権威ある情報源が中心なので、「事実関係を確認したい」「公式の数字を知りたい」場合に適しているからです。

ただし公式情報は一般に内容が固く情報量も限られがちです。必要最低限のことしか書いていないケースも多いため、「もっと具体的な口コミが知りたい」と感じる人もいます。

2. 生の声や流行を知りたいときはX(旧Twitter)やInstagramを活用

他の消費者の体験談やクチコミ、今まさに広まっている流行情報を探す際、若者を中心にSNSで検索する行動が増えています。Googleでは公式情報ばかり出てくるため、「リアルな本音」を知りたいユーザーはXやInstagram上でハッシュタグ検索やキーワード検索を行います。SNS上にはユーザー自身が発信する率直な感想や経験談が溢れており、リアルタイムな話題や口コミをつかみやすいのが利点です。

以前見たYouTube動画である女性が「Googleは企業の情報ばかりが表示される。企業によって情報操作されているのでほとんど使わない」と言っていたのを聞いて驚いたことがありますが、それから数年経って私もその意味がやっとわかる気がします。

特に10〜20代の若年層では、何か調べ物をする際にいきなりInstagramで検索を始める人も少なくありません。インスタ世代にとっては、「ハッシュタグで同じ趣味嗜好の人の投稿を見る」「フォロワーが多い人のお薦めを信頼する」といった行動が自然になっています。要するに、「みんなの評価や人気」を知りたい時にはGoogleよりSNSが頼られているのです。

Instagramには画像やテキストを投稿するだけのフィード投稿の他に、TikTokの縦長ショート動画の人気を受けてリール動画がたくさん投稿されているのでYouTubeに行かなくとも動画が見れます。また、アプリの画面下にある「発見タブ」を押して、画面右上の「地図アイコン」を押すと地図検索ができるようになっているのでGoogleマップを使う必要すらありません。

DM機能を使えばGmailやLINEを使わなくとも人とコミュニケーションが出来ます。Instagramのアプリを使えば他のプラットフォームを使わなくても生活ができるといっても良いほどユーザーの囲い込みがされています。

3. 商品の購入検討ではAmazonや楽天市場で検索

欲しい商品があるとき、多くの消費者は最初から通販サイト内で検索して口コミレビューや価格を比較するようになりました。実際、ある調査では「オンラインで商品を探す人の58%が最初にAmazonで検索を開始する」というデータもあります。

《参考情報》 EC利用者の58%はアマゾンで商品検索をスタート

Googleで商品名を検索するより、Amazonや楽天市場で商品のレビュー評価や写真、価格帯を一度に確認できるためです。とくにAmazonはレビュー件数が多く信頼性の指標になりやすいことから、「とりあえずAmazonで評判チェック」という行動が一般化しています。楽天市場でも複数店舗の価格やポイント還元率を横断比較できるため、価格比較には通販サイトが便利です。

こうした傾向から、メーカー公式サイトよりも先にAmazonの商品ページを見る消費者も増えています。Google検索が公式情報中心になった分、商品の生の評価は通販サイト上で探すのが手っ取り早いと認識されているのです。

4. 学習や趣味の習得にはYouTubeを活用

医療・健康の解説、金融知識、ITの使い方、旅行先の情報、日常生活のコツなど、「何かを学びたい/知りたい」ときにYouTubeを使う人が非常に増えました。YouTube上には専門家による解説動画から一般ユーザーのノウハウ紹介まで幅広いコンテンツがあり、動画で視覚的に理解できるため初心者にも分かりやすいからです。

実際、中高生の約8割が勉強にYouTubeを利用しているとの調査もありますし、新社会人を対象とした調査でも半数近くが「お金(金融知識)」の勉強にYouTubeを活用していると報告されています。

特にお金やビジネス、語学といった分野は若年層に人気で、新人社員の45%がマネー関連のYouTubeチャンネルで学習し、30%がビジネススキル習得の動画を見ているという結果もあります。医療・健康情報についても、お医者さんが解説する健康チャンネルや、実際に病気を経験した人が語る動画などが多数再生されています。

旅行や料理など生活全般のテーマでも「百聞は一見に如かず」で、文章より動画で手順を見る方が理解しやすいため、多くの人がまずYouTubeで検索する時代になっています。

このように、Google検索だけでは得られない「他の人の声」や「具体的なイメージ」を補うために、SNS・通販サイト・動画プラットフォームがそれぞれ活用されるようになりました。特に若い世代は検索=Googleとは限らないという新常識が定着しつつあります。

こうした消費者行動の多様化は、「Googleで見つからない情報は他で探す」という合理的な適応と言えるでしょう。Google検索が公式情報中心になった副作用として、ユーザーは目的別に情報源を選ぶスキルを身につけ始めたのです。

中小企業・個人事業主は「脱Google依存」で情報発信を強化すべき

このような検索環境の変化に対応するため、日本の中小企業や個人事業主にとって重要なのはGoogleだけに集客を頼らない戦略です。従来はSEO(検索エンジン最適化)で自社サイトを上位表示させることが集客の王道でした。しかしこれまで説明してきたように、Googleのアルゴリズム変更によって小規模サイトは不利になりがちです。たとえ役立つ情報を発信していても、検索順位の変動一つでアクセス激減というリスクがあります。

実際に「ある日突然、検索からサイトが消えてしまいアクセスの大半を失った」という事例も多数報告されています。私はSEOコンサルタントですが、コンサルティング契約の動機の多くが検索順位変動によるサイトのアクセス減です。Googleに依存しすぎるとビジネス継続が危うくなる可能性があるのです。

そこで求められるのが情報発信チャネルの多様化(リスク分散)です。具体的には、Google検索経由の流入だけでなく:

1. SNSでの発信・コミュニティ形成

XやInstagram、Facebookなどで役立つ情報や顧客との交流を行い、直接ファンを増やす。

特にTwitterやInstagramは拡散力があり、共感を呼ぶ投稿をすれば自社サイトを経由せずとも商品・サービスの認知を広げられます。SNS上に濃い繋がりを作っておけば、検索順位に左右されない安定したファン基盤になります。

2. YouTubeやTikTokでの動画コンテンツ

商品の使い方紹介や専門知識の解説など、動画ならではの情報発信でユーザーの興味を引く。検索だけでなくYouTube内検索からの流入や、関連動画から自社を知ってもらうチャンスが生まれます。最近はTikTokやInstagramリールで短い動画情報を探す若者も多いため、そうしたプラットフォームで存在感を出すことも有効です。

3. Amazonや楽天への情報掲載・活用

自社商品がある場合、公式サイトだけでなくAmazonや楽天の商品ページを充実させる。詳しい説明や高品質な画像、丁寧なレビュー対応を行い、ECモール内検索で選ばれる工夫をする。ユーザーは最初からモールで検索するケースが多いので、そこをおろそかにしないことが重要です。

4. メールマガジンやLINE公式アカウント

一度接点を持った顧客には、メールやLINEで定期的に情報提供する仕組みを作ることで、プッシュ型で再来訪を促進できます。検索エンジンに頼らずとも自社から直接情報を届けられるチャネルを持つことで、Googleの影響に左右されにくくなります。

《関連情報》 メールマーケティングとは?その仕組みと実施方法

これら複数のプラットフォームを組み合わせれば、仮に「Googleからの集客が落ちても大丈夫」と言える状態に近づけます。重要なのは、自社の持つ情報をユーザーが求める場所・形態で提供することです。検索エンジン経由だけでなく、SNSや動画、EC、直接発信などマルチチャネル戦略をとることで、リーチできるユーザー層も広がります。

また、Google検索向けの施策自体も質が求められます。権威性・信頼性が重視される以上、自社サイトには専門家の監修を入れたり、実績や資格を明記したりして信頼性をアピールすることが欠かせません。

中小企業でも、自社の強み領域についてはオウンドメディアで専門的で正確な記事を出すなど、権威を高める工夫が必要です。それと並行して上記のような他チャネルも育て、「公式情報も発信しつつ、ユーザー目線の声も拾える企業」として存在感を高めていくことが求められます。

まとめ

2018年頃からのGoogle検索アルゴリズム変更により、「公式情報 vs 個人の声」という構図で検索結果が様変わりしました。Googleはフェイクニュース対策やユーザー保護の観点から権威ある情報源を優遇し、その結果として中小企業・個人発信の情報が埋もれやすくなっています。その一方で、ユーザーは知りたい内容に応じてSNS・動画・ECサイトを使い分けるようになり、検索行動は多元化しました。

こうした状況下で、中小企業や個人事業主が情報発信で成功するには「脱Google依存」の発想が不可欠です。Googleだけを頼みにせず、SNSでファンとの関係を築き、動画で魅力を伝え、ECでレビューを充実させ、直接アプローチできる仕組みを持つ。このように複数のプラットフォームを活用して発信・集客する戦略が今後ますます重要になるでしょう。

要は、ユーザーの行動変化を理解し、自社も対応を進化させることです。公式的な正確さと、ユーザー目線の親しみやすさの両面を備え、どの経路から調べても自社にたどり着けるような情報発信を心がけましょう。Google検索の上位に自分たちのサイトがなくても、別の場所でユーザーとしっかり出会える企業がこれからの時代に強いと言えます。検索環境の変化を逆手にとって、賢く発信チャネルを広げていき集客力の最大化を目指しましょう。

トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

2025年02月08日

近年、SEO対策において「トピッククラスター」という手法が注目されており、多くの企業や個人がこの手法を使うことにより上位表示を実現しています。SEOにおける「トピッククラスター」という概念は、2010年代中盤にかけて広まってきました。このテクニックは、コンテンツの整理と内部リンク戦略の一環として発展し、特にHubSpotが2017年頃にこの概念を大々的に普及させました。

具体的には、検索エンジンのアルゴリズムが進化し、コンテンツの質や関連性がより重要視されるようになったことが背景にあります。これにより、従来のキーワード中心のアプローチから、トピック全体を包括的にカバーするアプローチへとシフトが起こりました。この手法は、ユーザーエクスペリエンスの向上にもプラスになるため、SEOの効果が高まるとされています。

《関連情報》 Googleの検索アルゴリズムとは何か?

私のクライアント企業もこのテクニックを駆使して大きな成果を上げるようになってきているので今回はこの手法の使い方について解説します。

トピッククラスターとは?

トピッククラスターのトピックとは英語で「話題」という意味で、クラスターとは「群れ、集まり、集合体」を意味する言葉です。

トピッククラスターの意味は、1つのメイントピック(ピラーページ)を中心に、関連する複数のサブトピック(クラスターページ)を内部リンクで繋ぎ、記事群全体のSEO効果を高める手法です。(ピラーとは英語で「柱、大黒柱、中心人物」を意味する言葉です)

ピラーページは、トピック全体の概要や専門知識を網羅的に解説した記事であり、クラスターページは、ピラーページを補完する形で、より具体的な内容や関連情報などを提供します。

《トピッククラスターの概念図》

トピッククラスターのメリット

トピッククラスターには、次のようなメリットがあります。

1. サイトの専門性が高まる

関連記事同士がつながっていると、検索エンジンがページの内容を理解しやすくなり、サイトの専門性が伝わりやすくなります。それにより検索エンジンによる評価が高まります。

2. 読者にとって使いやすくなるのでサイト内の回遊率が高まる

記事同士のつながりが増えるので、読者が他の記事も読みやすくなりページビューが増え、サイト滞在時間が長くなります。

3. トラフィックが増えやすくなる

クラスターページで狙う目標キーワードは、ピラーページで狙う目標キーワードよりも上位表示難易度が低いので、上位表示しやくなります。複数のクラスターページが上位表示をするとサイトのトラフィックが増えてトピッククラスター全体に対する検索エンジンによる評価が高まり、上位表示難易度が高い目標キーワードを担うピラーページが上位表示しやすくなります。

トピッククラスターの作り方

私のクライアント企業がトピッククラスターの理論に基づいて「留学 費用」で上位表示するためにトピッククラスターを作ったところGoogle検索で長年上位表示を達成することができました。

ここではその実例に基づいてトピッククラスターを作成する手順を解説します。

《トピッククラスターを作成する手順》

1. 目標キーワードの選定

上位表示を目指す各クラスターページの目標キーワードをリストアップし、それらのページのタイトル案を考えます。

2. ピラーページの作成

メイントピックとなるピラーページを作成し、トピック全体の概要や専門知識を網羅的に解説します。

3. クラスターページの作成

ピラーページを補完する形で、クラスターページを作成します。

4. 内部リンクの構築

ピラーページとクラスターページの間で、適切な内部リンクを構築します。

ピラーページからクラスターページにリンクを張るときは、ピラーページのメインコンテンツの横や、下から複数のクラスターページにリンクを張るのではなくメインコンテンツ内から文脈的に自然な形でリンクを張りましょう。

理由は、ピラーページのメインコンテンツの横や、下から複数のクラスターページにリンクを張るとユーザーがそれらのリンクを見落としてしまいクリックしなくなる確率が高まるからです。そうするとサイト滞在時間が増えなくなります。

《良くないリンクの張り方》

こうした事態を避けるために、メインコンテンツ内から文脈的に自然な形でリンクを張り、ユーザーにそれらのリンクをクリックしてもらうことを目指しましょう。

《良いリンクの張り方》

トピッククラスターの具体例

これまで実例として「留学 費用」での上位表示をしたクライアントの例でトピッククラスターを解説しましたが、他にも具体例としては次のようなものがあります。

例1 目標キーワード:「バランスの良い食事」

ピラーページのタイトル

「バランスの良い食事ガイド:健康的な生活のための食事プラン」

クラスターページのトピック(リンク先ページ)

「栄養素のバランスとその役割」

「食事の計画と準備の方法」

「バランスの良い朝食の重要性とおすすめメニュー」

「バランスの良い昼食の作り方とレシピ」

「バランスの良い夕食のアイデアとレシピ」

「スナックと間食の選び方」

「バランスの良い食事のための買い物リスト」

「外食時のバランスの良い選択肢」

「子供向けのバランスの良い食事の工夫」

例2 目標キーワード:「マウンテンバイク 選び方」

ピラーページのタイトル

「マウンテンバイクの選び方ガイド」

クラスターページのトピック(リンク先ページ)

「マウンテンバイクのフレーム素材の違い」

「ハードテイル vs フルサスペンションのどちらを選ぶべきか?」

「ホイールサイズの選び方」

「用途別マウンテンバイクの選び方」

「ギアシステムの選び方」

「ブレーキシステムの比較」

「サスペンションの選び方」

「女性向けマウンテンバイクの選び方」

「マウンテンバイクのメンテナンスとケアの方法」

トピッククラスターを始める際の注意点

トピッククラスターを始める際は、以下の点に注意する必要があります。

1. ユーザー目線でコンテンツを作成する

作り手の造りやすさ優先でなく、ユーザー目線に立ちユーザーが本当に求めている情報を提供する必要があります。つまり、クラスターページは意味もなく増やすのではなく、ピラーページを見に来たユーザーが本文を読んでいる時に、「このことの詳細が見たい」と思うような話題のものを作りましょう。そうすることにより、ピラーページからクラスターページへのリンクをユーザーがクリックしてサイト内に長時間滞在してくれる確率が高まります。

《自然な形でのリンク例》

2. 高品質なコンテンツを作成する

ユーザーにとって価値のある、読みやすいコンテンツを作成する必要があります。高品質な情報とは、オリジナル性が高く、ユーザーにとって役に立つコンテンツで、それはテキスト情報だけでなく画像、動画も含まれます。

3. 定期的にコンテンツを更新する

コンテンツが古くならないように最新の情報を取り入れ、定期的にコンテンツを更新する必要があります。業種にもよりますが、ほとんどの業種では最低1年に1度はテキストの編集・追加、画像の差し替え、追加、サイト内リンク・外部リンクの追加など何らかの形でページに変化を与えて情報をアップデートしましょう。

《関連情報》 Googleが評価するウェブサイトの品質とは?

4. 内部リンクを適切に構築する

関連性の高いページ同士を内部リンクで繋ぎ、サイト全体の情報の流れをスムーズにする必要があります。

まとめ

トピッククラスターは、SEO対策において有効な手法ですが、時間と労力が必要です。しかし、しっかりと取り組むことで、サイト全体のSEO効果を向上させ、ユーザー満足度の高いサイトを構築することができます。

これまで無意識にトピッククラスターをつくって上位表示してきた方は自信を持ってもっとたくさんのトピッククラスターを造り、これまでトピッククラスターを試したことの無い方はすぐにお試し下さい。必ず大きな成果が出るはずです。

サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

2025年01月21日

SEOにおいて、記事の作成と更新は非常に重要です。特に、ウェブコンテンツの大部分は今も昔もテキストで構成されており、文字数が検索エンジンの評価に影響することは否定できません。しかし、記事の文字数を増やす作業は容易ではなく、特にネタが尽きた時には書くことに困ることも少なくありません。今回は、無理なく、自然に記事の文字数を増やすコツをの1つであるニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法について解説します。

記事の文字数を増やす前に、題材選びがカギ

まず、記事を書く際の「題材選び」が最初のステップです。いくら文字数を増やしたいとは言っても、題材が魅力的でなければ読者の関心を引くことは難しく、結局はSEO効果も期待できません。

理想的には、コンテンツを定期的に更新し、新しい記事をアップすることが求められます。しかし、毎回新しい題材を思いつくのは容易ではなく、特に1つの商材や特定のテーマに特化したウェブサイトでは、ネタが尽きてしまうことも多いでしょう。

そこで、おすすめなのがニュースサイトを参考にする方法です。自社の商材に関連するニュースを取り入れ、タイムリーな話題を取り上げることで、常に新鮮な記事を提供することができます。ニュースサイトから引用した内容に、独自の意見や解釈を加えるだけで、オリジナリティのある記事を作成することが可能です。

1. ニュースサイトの利用価値

ニュースサイトは、記事作成のための豊富な情報源となります。特に、自社の商材や業界に関連するニュースを見つけた場合、それを基にした記事を作成するのは非常に有効です。

たとえば、SEO業界で話題となるニュースを引用し、それに対する解説や意見を加えるだけで、簡単に質の高い記事を作成することができます。ニュースは常に変わり続けるため、定期的にチェックすることで、常に新しい題材を手に入れることができるでしょう。

2. ニュース解説記事を元にした成功例

私のブログで以前、「Googleがモバイル版とPC版を分離する事を発表!数ヶ月以内に実施の予定」というGoogle検索に関するニュースを取り上げた記事が大ヒットしたことがありました。当時、海外のニュースサイトから発表された情報をいち早くキャッチし、短時間で記事を作成した結果、短期間で検索順位が上昇しました。

その結果、2週間以内に検索結果で上位にランクインし、最終的には10万PVを超えるアクセスを獲得できました。この時、タイムリーなニュースを基にした記事は、検索エンジンからも高評価を受けやすいということを体感しました。さらに、その記事が大ヒットした時は約一週間だけですが「SEO」というキーワードでGoogle検索したときに6位に表示されたという驚きのSEO効果を実感しました。

記事の文字数を増やす具体的な方法

ニュースサイトから単に情報を引用するだけでなく、記事の文字数を増やすためには、いくつかの工夫が必要です。単に文字を増やすだけではなく、読者にとって価値のある内容を提供しながら、自然にボリュームを増やすことが重要です。

1. 必ず自分の意見を付け加える

ニュースや他の情報源から引用するだけではなく、自分の意見や解釈を加えることで、記事に深みが出ます。読者が関心を持つポイントについて、自分の視点で説明を加えたり、批評を行ったりすることで、文字数を増やすことができます。

2. 比較やたとえ話を使う

文字数を増やすためのもう1つの方法は、比較やたとえ話を使うことです。たとえば、過去の類似の事例と比較したり、現在のトレンドと過去のトレンドを対比することで、文章を広げることができます。また、たとえ話を使ってわかりやすく説明することも、効果的に文字数を増やす方法です。

3. 画像やグラフを追加する

文字だけではなく、画像やグラフ、図表を使って視覚的に情報を伝えることも有効です。SEOにおいても、テキスト以外の要素が評価される時代になっており、特にオリジナルの画像や図表は、他のサイトとの差別化につながります。たとえば、記事の内容をわかりやすくするために、データをグラフ化して挿入することで、読者の理解を深めると同時に、視覚的にもインパクトのある記事を作成できます。

業種別ニュース解説記事の例

ニュース解説記事の例としては次のようなものが考えられます。

1. 飲食業界

「食品ロス削減に関する新法案が成立!飲食店に求められる新たな対応とは?」

飲食業界では、食品ロス削減が大きな課題となっています。このたび、新しい法案が成立し、飲食店経営者は廃棄物の管理や削減に対して新たな取り組みが求められるようになりました。具体的には、食材の適切な管理方法や、メニュー開発の工夫、テイクアウトやデリバリー時の廃棄物削減の工夫が必要です。さらに、廃棄物を減らす先進的な事例として、地元農家と提携して未利用食材を活用する店舗の事例を紹介することで、読者に具体的なヒントを提供できます。

2. 建設業界

「再生可能エネルギー推進政策で注目!ゼロエネルギーハウス(ZEH)の需要が増加中」

政府の再生可能エネルギー政策の後押しを受けて、環境に配慮したゼロエネルギーハウス(ZEH)の需要が増えています。ZEHとは、家庭で使用するエネルギーを再生可能エネルギーなどで補い、実質的にエネルギー消費をゼロにする住宅を指します。これにより、建設業者には高性能断熱材や省エネ設備の導入が求められます。また、ZEHの建築には補助金や助成金制度も活用可能で、こうした情報を記事に盛り込むことで、読者の関心を引きつけることができます。

3. 医療業界

「医療機関向けDX推進の補助金が拡充!デジタル化で変わる診療現場」

医療分野では、診療の効率化や患者サービスの向上を目指し、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいます。特に、政府が補助金制度を拡充したことで、電子カルテやオンライン診療システムの導入が加速しています。これらのツールは、患者の待ち時間短縮や正確な診断記録の保持に役立つだけでなく、診療プロセス全体の効率化にもつながります。補助金を活用した導入方法や申請プロセスの具体例を提示することで、医療機関の運営者に役立つ内容を提供できます。

4. 小売業界

「ブラックフライデーの売上が過去最高!小売業者が成功するための3つの戦略」

ブラックフライデーが小売業界で重要なイベントとなる中、今年の売上データは過去最高を記録しました。この成功の背景には、SNS広告を活用したターゲットマーケティングや、ECサイトと実店舗を連携させたプロモーション戦略があります。たとえば、期間限定の特典やオンラインとオフラインの在庫情報の共有が、消費者の購買意欲を刺激しました。さらに、失敗例として広告予算の使い過ぎや在庫管理のミスを挙げ、それを防ぐための具体策を示すことで、実践的なアドバイスを提供できます。

5. 不動産業界

「住宅ローン金利の引き上げが市場に与える影響とは?購入希望者へのアドバイス」

住宅ローン金利の引き上げが発表され、不動産市場への影響が懸念されています。金利の上昇は月々の支払い額を増加させるため、購入希望者は慎重な判断を求められます。こうした状況下では、固定金利型ローンの利用や早期の購入決定が有効な対策となります。また、不動産投資家にとっても、将来の収益性を見極めることが重要です。記事では、金利上昇の背景とともに、具体的なアドバイスや市場の見通しを詳しく解説します。

6. IT業界

「AI規制の国際ルールが成立!日本企業への影響を徹底解説」

世界的にAIの規制が進む中、新たに国際的なルールが策定されました。この規制は、データの透明性やプライバシー保護を強化する内容が含まれており、日本企業も遵守が求められる状況です。特に、AIを活用したサービスを提供する企業には、アルゴリズムの公平性を証明する仕組みが必要です。記事では、他国の対応事例や、日本企業がこれから取るべき対策を具体的に紹介することで、業界関係者に有益な情報を提供します。

このように業種ごとの具体的なニュース題材を取り上げることで、読者にとって興味深く役立つ情報を提供できます。業界のトレンドや政策の変化を的確に捉えた記事は、SEO効果だけでなく読者の信頼を得るためにも非常に効果的です。ニュース解説記事は、ターゲット層に響く具体的な情報を織り交ぜることが成功の鍵となります。

継続的にニュース解説記事を増やすためには?

ニュース解説記事を継続的に増やすポイントには次のようながことをすることをおすすめします。

1. 定期的にニュースをチェックする

記事の文字数を増やし続けるためには、常に新しい情報を取り入れることが必要です。ニュースサイトを定期的にチェックし、タイムリーな話題を見つけたら、すぐに記事に反映させることが大切です。

2. 情報元を明示する

ニュースや他の情報を引用する際は、必ずその出典を明示しましょう。引用元を明記することで、読者に信頼性を提供し、コンテンツの質を向上させることができます。また、過去に書いた関連記事へのリンクを挿入することで、読者が他の記事も閲覧しやすくなり、結果としてサイト全体の滞在時間が延び、SEO効果も期待できます。

3. 関連する記事へのサイト内リンクを追加する

記事内に関連する他のコンテンツへのリンクを設置することも効果的です。これにより、読者が別のページに遷移してサイト内の他のコンテンツも読む機会を提供できます。また、サイトの内部リンク構造を整えることで、SEOにもプラスの効果があります。

まとめ

SEOにおいて、記事の文字数を増やすことは必須ですが、それがただの文字数稼ぎでは意味がありません。質を保ちながら文字数を増やし、かつ読者に価値を提供することが大切です。ニュースを活用した記事作成は、簡単に文字数を増やすだけでなく、タイムリーな情報を提供することで読者の関心を引きやすくなります。

・ニュースサイトは、記事のテーマを探す上で非常に有用な情報源です。常にチェックし、自社に関連する話題を見つけたら、すぐに取り入れましょう。

・ニュースを引用するだけではなく、そこに独自の意見や解釈を加えることで、記事に深みを持たせ、自然に文字数を増やすことができます。

・比較やたとえ話を使う、画像やグラフを追加することで、読者にとってわかりやすく、視覚的にも魅力的な記事を作成することができます。

・情報元を明示し、関連する過去の記事へのリンクを追加することで、信頼性を高め、読者のサイト内滞在時間を延ばすことが可能です。

記事の文字数を増やすことは容易ではありませんが、工夫次第で自然に増やすことができ、SEO効果も高めることができるのです。

502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

2025年01月18日

私は長年SEOコンサルティングを行っていますが、その中で502 Bad Gatewayエラーがサイト運営やSEOに与える深刻な影響を何度も目の当たりにしてきました。特に、私自身が初めて発注したWordPressサイトで、このエラーに苦しんだ経験があります。その経験をもとに、502エラーの原因や対処法、そしてSEOへの影響について初心者にもわかりやすく解説します。

502 Bad Gatewayエラーとは?

502 Bad Gatewayエラーは、Webサーバー同士の通信が正常に行えない場合に発生するエラーです。具体的には、以下のような状況で表示されます:

・サーバーが別のサーバーから無効な応答を受け取った場合

・サーバーが過負荷状態や設定ミスにより、ユーザーのリクエストに応答できない場合

ユーザーにとっては「このサイトは見られない」という印象を与えるエラーであり、放置するとアクセス数やSEOに悪影響を与えます。

502エラーの主な原因

502エラーは、主にサーバー側の問題が原因で発生します。具体的には以下のようなケースがあります:

1. サーバーの過負荷

アクセスが急増すると、サーバーが処理能力を超えてしまい、502エラーを返すことがあります。

2. サーバーのメンテナンス

サーバーがアップデートや設定変更中の場合、一時的にエラーが発生することがあります。

3. ネットワーク接続の問題

サーバー同士の通信に問題が生じ、リクエストが正しく処理されない場合です。

4. DNSの問題

DNS(ドメインネームシステム)とは、インターネット上でドメイン名とIPアドレスを紐づけて管理するシステムです。ドメイン名とIPアドレスを対応付けることで、ドメイン名を使って通信を行うことができます。サイトのドメインが正しいサーバーに紐付いていない場合、502エラーが発生することがあります。

5. ファイアウォールの設定ミス

ファイアウォールとは、企業や組織内のネットワークとインターネットの間に設置されるセキュリティ対策で、不正アクセスやサイバー攻撃などの脅威からネットワークや端末を守る役割を担うものです。過剰なセキュリティ設定が正当なリクエストを遮断することがあります。

6. プログラムのエラー

サイトのコードに問題がある場合、サーバーがリクエストに応答できなくなることがあります。

SEOへの影響

私の経験から言うと、502エラーはSEOに深刻な影響を与える可能性があります。以下のポイントに注意が必要です:

1. クローラーのアクセス制限

クローラーとは、インターネット上のWebサイトの情報を自動的に収集してデータベースに登録するプログラムです。検索エンジンのクローラーがエラーに直面すると、そのページを「存在しない」と判断し、インデックスから削除されることがあります。この結果、検索結果に表示されなくなり、トラフィックが激減します。

《関連情報》 クローラーとは?SEO担当者として知っておきたいこと

2. サイト全体の評価低下

502エラーが頻発すると、検索エンジンはサイト全体を「信頼性が低い」と評価する可能性があります。その結果、他の正常なページの順位にも影響が出ることがあります。

3. ブランドイメージの低下

エラーが頻発するサイトは、訪問者から「プロフェッショナルでない」と見なされるリスクがあります。特に競争が激しい業界では、こうしたイメージの低下が致命的なダメージを与えることもあります。

私が初めて発注したWordPressサイトで、502エラーが頻発した経験があります。当時、SEO効果を最大化するためにたくさんの記事や画像を準備し、何十万円も投資しました。しかし、サイト公開後に502エラーが頻発し、検索順位は上がらず、ユーザーもサイトを利用できない状態に陥りました。結果的に、ブランドイメージの低下を恐れてサイトの立ち上げを断念することになり、大きな損失を被りました。この経験から、502エラーの迅速な対応がいかに重要かを痛感しました。

502エラーの対処方法

502エラーを解決するために、以下の手順を試してみてください:

1. サーバーが正しく動いているか確認しよう

サーバーが忙しすぎたり、エラーを起こしていると502エラーが発生します。まず、サーバーがちゃんと動いているかを調べましょう。

サーバーの管理画面(例えば、ロリポップやさくらサーバーなど)にログインして、「サーバーの状態」を確認する項目を探します。「エラーログ」や「サーバーの稼働状況」を見ると、何が原因かヒントが書かれていることがあります。サーバーが忙しすぎる場合、プラグインやアクセスが集中している部分を一時的に無効化することで負担を減らすことができます。

2. ドメイン(サイトの名前)の設定を確認

ドメイン(例:www.example.com)が正しいサーバーに結びついていないと、502エラーが出ることがあります。

ドメインを管理しているサイト(ムームードメインやお名前.comなど)にログインして、設定を確認します。「DNS設定」という項目で、正しいサーバーのアドレスが設定されているかを確認しましょう。DNS設定を変更した場合、反映されるまで数時間から1日かかることがあります。急いで確認しても反映されていないことがあるので、少し待ちましょう。

《関連情報》 ドメインとは?その意味と正しい購入方法

3. サイトの守りを見直そう

ファイアウォールはサイトを守るための仕組みですが、設定が厳しすぎると正常なアクセスもブロックしてしまうことがあります。

サーバーの管理画面で「ファイアウォール設定」や「セキュリティ設定」を確認します。もし特定のIPアドレス(訪問者のネットの住所)がブロックされている場合、それを許可する設定に変更します。わからない場合は、ファイアウォールの設定を一時的にオフにしてサイトが動くか確認する方法もあります。ただし、設定を戻すのを忘れないようにしてください。

4. サイトの中身(プログラム)に問題がないか確認

サイトのプログラム(例えば、WordPressのプラグインやテーマ)が原因で502エラーが起きることもあります。

WordPressの場合、管理画面にログインして、プラグインを一つずつ無効化してみます。一つ無効化するたびにサイトをリロードして、エラーが直るか確認しましょう。問題があったプラグインがわかったら、それを削除するか、設定を見直します。

WordPressのテーマが原因の場合は、WordPressの管理画面でデフォルトテーマ(例:Twenty Twenty-Threeなど)に切り替えてみましょう。エラーが解消される場合、現在のテーマに問題がある可能性があります。

5. サーバー会社に相談する

もし自分で原因がわからない場合や、解決が難しい場合は、サーバー会社に連絡しましょう。

サーバー会社のサポート窓口にメールやチャットで連絡します。その際、以下の情報を伝えるとスムーズです:

・どのページで502エラーが出ているか

・最近行った変更(プラグインの追加や設定変更など)

・エラーが発生した時間帯や状況

サーバー会社の専門スタッフがサーバーの問題を確認し、解決方法を提案してくれます。

《関連情報》 レンタルサーバー会社と契約する際の注意点

まとめ

502 Bad Gatewayエラーは、放置するとSEOやビジネスに重大な影響を与える厄介な問題です。サイト運営者として、エラーが発生した際には迅速に原因を特定し、適切に対応することが求められます。私の苦い経験から言えるのは、エラー対応を怠ると、ブランドイメージや投資した労力が無駄になる可能性があるということです。初心者の方でも、この記事を参考に原因と対策を理解すれば、サイトを安定して運営できるようになれます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集