HOME > AI���p��AEO�EAIO

AI���p��AEO�EAIO

AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

2026�N02��10��

�����ŋ߁A���̂��Ƃɂ͎��̂悤�Ȏ��₪�����Ă��܂��B

�uAI���[�h���n�܂����ƕ������̂ł����ASEO�͂����Ӗ����Ȃ��̂ł��傤���H�v

�uAI���[�h���o��ƁA�������ʂ͂ǂ��Ȃ�̂ł����H�v

�uAI�ɂ��T�v�Ɖ����Ⴄ�̂��A�����悭�킩��܂���v

���������s����������������Ă���̂́A����������܂���B�Ȃ��Ȃ� Google��AI���[�h�́A����܂ł́u�����v�Ƃ͐������܂������Ⴄ����ł��B�{�L���ł́A���o�_��\�b�ł͂Ȃ��A�č��̐M���ł���f�[�^�Ɋ�Â��āAAI���[�h��SEO�ɗ^����e����������܂��B

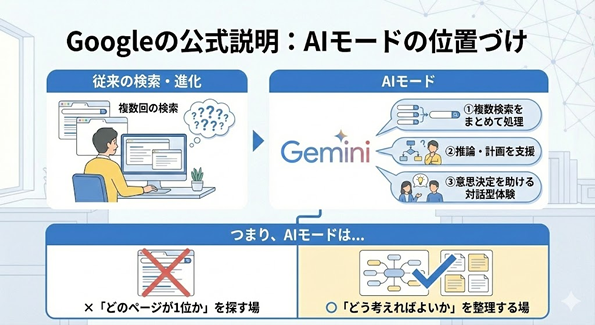

AI���[�h�Ƃ͉����H

�u�������ʁv�ł͂Ȃ��u���k����v�ɋ߂����݁BAI���[�h�𗝉����邤���ŏd�v�Ȃ̂́A�u�������ʂ�\������@�\�v���Ǝv��Ȃ����Ƃł��B

Google���g�́AAI���[�h�����̂悤�Ȉʒu�Â��Ő������Ă��܂��B

�E������̌������܂Ƃ߂ď�������

�E���_�ƌv����x������

�E���[�U�[�̈ӎv����������邽�߂̑Θb�^�̌�

�܂�AI���[�h�́A

�u�ǂ̃y�[�W��1�ʂ��v��T����ł͂Ȃ��A

�u�ǂ��l����悢���v�������Ȃ̂ł��B

���̎��_�ŁA�]����SEO���O��Ƃ��Ă����\���ƃY���������Ă��܂��B

�Ȃ�AI���[�h��SEO�ɑ傫�ȉe����^����̂�

�]����SEO�́A�ɒ[�Ɍ����Ύ��̗���Ő��藧���Ă��܂����B

1. ���[�U�[���L�[���[�h�Ō���

2. �������ʂɃy�[�W���\��

3. ��ʂɂ���N���b�N�����

4. �T�C�g�ɗ��������܂��

������AI���[�h�ł́A���̗��ꂪ�r���Œf�����܂��B

���� �� �N���b�N �� �����@�Ƃ����������̂��̂��A�O��ł͂Ȃ��Ȃ�̂ł��B�ł́A����͒P�Ȃ鉼���Ȃ̂ł��傤���B�������B���łɁu���f�[�^�v���o�n�߂Ă��܂��B

AI���[�h�����f�[�^�ŕ��͂����A�قڗB��̃��|�[�g

�����_�ŁA�[�^�ŕ��͂��Ă�����J���|�[�g�́A�����I�Ɉ��������܂���B���ꂪ�ASemrush �ɂ�钲���ł��BSemrush�́A���E����SEO�S���҂����p���镪�̓c�[����Ƃł���A�N���b�N�X�g���[���i���ۂ̌����s���f�[�^�j�������鐔���Ȃ����݂ł��B

Semrush���|�[�g���������AAI���[�h�̌���

Semrush�̃��|�[�g�́A�uAI���[�h���ǂ̂悤�Ɏg���A�ǂ�ȍs�����N���Ă���̂��v�𐄑��ł͂Ȃ��s���f�[�^�Ŏ����Ă��܂��B

�E�ΏہF�č��f�X�N�g�b�v����

�E�������ԁF2025�N5��1��〜7��5��

�E�����Z�b�V�������F��6,900��

���̋K�͂̃f�[�^��AI���[�h���o���ĕ��͂��Ă���_���A���ɏd�v�ł��B

AI���[�h�̗��p���́u�܂����Ȃ��v���A�{���͂����ł͂Ȃ�

Semrush�̃f�[�^�ɂ��ƁAAI���[�h�̗��p���͑S�̂��猩��A�܂����������ł��B�������A���ڂ��ׂ��� �����X�s�[�h �ł��B

�EAI���[�h���p�Z�b�V�����䗦

��0.25�� �� 1�����i�Z���ԂŖ�4�{�j

����́A�u���s���Ă��Ȃ��v���Ƃ��Ӗ����܂���B�ނ���A�V���������s�����A���łɈ�萔�̃��[�U�[�Œ蒅���n�߂Ă���Ƃ����T�C���ł��B

SEO�ɂ����Ė{���ɕ|���̂́A�u�ꕔ�̃��[�U�[���A���łɕʂ̍s�������n�߂Ă���v��Ԃł��B

AI���[�h�̃N�G���́A���͂�u�L�[���[�h�v�ł͂Ȃ�

Semrush�̕��͂ŁA������d�v�ȓ_������܂��B����� �������̒��� �ł��B

�E�ʏ팟���F���� ��4��

�EAI���[�h�F���� ��7.2��

����͋��R�ł͂���܂���BAI���[�h�ł́A���[�U�[�́u�P��v�ł͂Ȃ��u���k���v����͂��܂��B

���������ƁA

�E�~�uSEO AI �e���v

�E���uAI���[�h���n�܂�ƁA����܂ł�SEO��͂ǂ��ς��̂��m�肽���v

���̕ω��́A�L�[���[�h�œK����O��ɂ���SEO�v�ɑ傫�Ȗ₢�𓊂������Ă��܂��B

SEO�ɍł��Ռ��I�ȃf�[�^�F�[���N���b�N��

�����āASemrush���|�[�g�̒���SEO�S���҂��ł��������ׂ�����������܂��B���ꂪ�O���T�C�g�ւ̃N���b�N���ł��B

AI���[�h�̌����Z�b�V�����ɂ����āA

�E�O���T�C�g���N���b�N����銄���F6〜8��

�E92〜94���́AAI���[�h���Ŋ���

�܂�AAI���[�h�́u�������ʃy�[�W�v�ł���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������Ă��AWeb�T�C�g�ɍs�����Ɉӎv���肪�i��ł��܂��B����́A�u���ʂ�������v�Ƃ������x���̘b�ł͂���܂���B

����ł�SEO�͏I���Ȃ��B���̗��R

�����܂œǂނƁA�u����SEO�͈Ӗ����Ȃ��̂ł́v�Ɗ������������ł��傤�B�������A���͂����͍l���Ă��܂���B�Ȃ��Ȃ�AAI���[�h�́u�����Ȃ��Ƃ��납�瓚��������Ă���킯�ł͂Ȃ��v ����ł��B

AI�́A

�E�M���ł�����

�E�������ꂽ�m��

�E�����̂������

�����ƂɁA��g�ݗ��ĂĂ��܂��B�܂�AAI���[�h�̗����ɂ́A�K��Web��̃R���e���c�����݂���̂ł��B

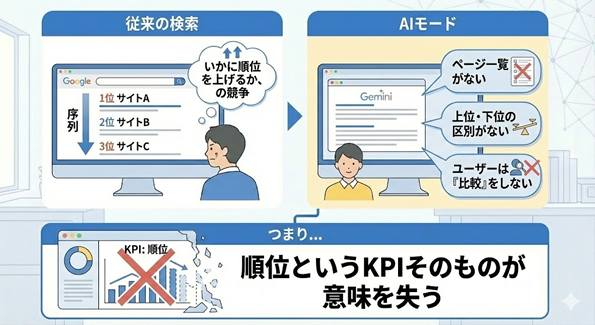

AI���[�h�ɂ́u���ʁv�Ƃ����T�O�����݂��Ȃ�

�܂��������Ă����ׂ��Ȃ̂́AAI���[�h�̉�ʂɂ́A���ʂ����݂��Ȃ� �Ƃ����_�ł��B

�]���̌����ł́A

�E1��

�E2��

�E3��

�Ƃ���������܂����B���̂���SEO�́A�u�����ɏ��ʂ��グ�邩�v�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����B

������AI���[�h�ł́A

�E�y�[�W�ꗗ���Ȃ�

�E��ʁE���ʂ̋�ʂ��Ȃ�

�E���[�U�[�́u��r�v�����Ȃ�

�܂�A���ʂƂ���KPI�i���������ǂ̈ʒu�ɂ��邩�𐔎��Ŏ����w�W�j���̂��̂��Ӗ��������Ƃ��������܂�Ă��܂��B����́ASEO���I��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł͂���܂���BSEO�̖ړI���ς��Ƃ������Ƃł��B

AI���[�h�ɂ�����{���̋������́uAI�ɍ̗p����邩�ǂ����v

AI���[�h�ŋN���Ă��鋣���́A���ʑ����ł͂���܂���B����́AAI���u��g�ݗ��Ă�ۂɁA���̏����g�����ǂ����v�Ƃ��������ł��B

����������A

�E�ǂ܂�邩�ǂ���

�E�N���b�N����邩�ǂ���

�ł͂Ȃ��A

�E�Q�Ƃ���邩

�E�O����Ƃ��Ďg���邩

������Ă��܂��B�����ŏd�v�Ȃ̂́AAI�� ���̐��m���E�����E�ԗ����E��ѐ� ���d������Ƃ����_�ł��B

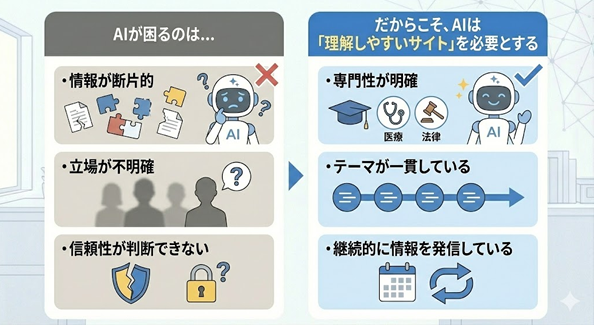

�Ȃ�AI���[�h�́u�����T�C�g�v��K�v�Ƃ���̂�

AI���[�h�́A�P���Ȏ��≞���c�[���ł͂���܂���BGoogle���g���������Ă���悤�ɁAAI���[�h��

�E�����̌����𑩂�

�E���_��

�E�s���v���g�ݗ��Ă�

���߂̎d�g�݂ł��B

���̂Ƃ�AI������̂́A

�E��f�ГI

�E���ꂪ�s���m

�E�M���������f�ł��Ȃ�

�Ƃ������R���e���c�ł��B

�����炱��AI�́A

�E��含�����m

�E�e�[�}����т��Ă���

�E�p���I�ɏ��M���Ă���

�u�������₷���T�C�g�v��K�v�Ƃ��܂��B

����́A�]����SEO�Ō����Ă���E-E-A-T�i�o���E��含�E���А��E�M�����j�ƁA�{���I�ɓ��������������Ă��܂��B

AI���[�h�́u�܂Ƃ߃T�C�g�v���u���Ɓv���D��

AI���[�h�̍\�����l����ƁA���コ��Ɍ������Ȃ�̂����̃^�C�v�̃T�C�g�ł��B

�E�\�ʓI�ȏ����W�߂������̂܂Ƃ�

�E�o�T�◧�ꂪ�s���m�ȋL��

�E������ɂ��Ă���̂��킩��Ȃ��T�C�g

�Ȃ��Ȃ�AI�ɂƂ��āA�����͐��_�̍ޗ��Ƃ��Ďg���ɂ�������ł��B

����ŁA�]������₷���̂́A

�E���蕪��ɓ������Ă���

�E�Ȃ�����������̂���������Ă���

�E�ߋ��̋L���Ƃ������������Ă���

���������u�v�z�̂���T�C�g�v�ł��B

AI���[�h����ɂ��ׂ�SEO�̕�����

��������́A�����l����AI���[�h�����SEO�̎��H�I�ȕ����������܂��B

�@ �L�[���[�h��_�����u�₢�v��z�肷��

AI���[�h�ł́A

�E�u���� ��r�v

�E�u���� �������߁v

�Ƃ������Z������������A

�E�Ȃ������I�Ԃ̂�

�E�ǂ����������Ŕ��f���ׂ���

�Ƃ����� �v�l�v���Z�X �����͂���܂��B

���������āA

�E�L�[���[�h����ׂ�L��

�E��������ɎU��߂�����

�����A�ǎ҂̔Y�݂���i�[���@�艺�����L�����AAI�ɂƂ��Ďg���₷���Ȃ�܂��B

�A �P���L���ł͂Ȃ��u�����̂���W���́v�����

AI�́A�P�̂̋L�������A

�E�T�C�g�S�̂ʼn�������Ă��邩

�E�ǂ�ȗ���Ŕ��M���Ă��邩

�����Ă��܂��B

���̂��߁A

�E�L����ʎY����

�E�g�����h������ǂ�

�����A��т����e�[�}�Őςݏグ���L���Q���d�v�ɂȂ�܂��B

����́A�s���[�y�[�W��������^�u���O�̉��l���ĕ]������邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�B �u�����ł��邩�ǂ����v����ɏ���

AI���[�h�́A���[�U�[�ɑ����āu�l����v���݂ł��B�����炱���A

�E���_������������

�E���R���ȗ�����Ă���

�E�O���L����Ă��Ȃ�

�L���́AAI�ɂƂ��Ĉ����ɂ����B���ꂩ���SEO�ł́A�Ȃ�����������̂����A���J�ɐ������Ă��邩���A����܂ňȏ�ɏd�v�ɂȂ�܂��B

�uSEO�͏I������v�̂ł͂Ȃ�

AI���[�h�̓o��ɂ���āA

�E���ʂ�������

�ECTR��������

�E�A�N�Z�X������

�Ƃ������ۂ́A������N����ł��傤�B�������A�����SEO�����Ӗ��ɂȂ������Ƃ������Ă���̂ł͂���܂���B

�ނ���AAI�ɗ�������A�M�������������邩�Ƃ����A���{���I�ȋ����Ɉڍs�����̂ł��B

�܂Ƃ�

����܂�SEO�ɐ^���Ɏ��g��ł������قǁAAI���[�h�ɕs���������Ă��邩������܂���B���������́A�����������X�������AAI���[�h����ɍł���������ɂ���ƍl���Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A

�E�����Ӑ}���l��

�E�ǎ҂Ɍ�������

�E���̎������߂Ă���

���̐ςݏd�˂́AAI�ɂƂ��čł����l�̂���y�䂾����ł��B���ʂ�ǂ�������SEO�̎���́A�m���ɏI���ɋ߂Â��Ă��܂��B�������A�u���������ɒl����������v�Ƃ���SEO�̖{���́A���ꂩ����ς��܂���BAI���[�h�́A���̖{�������͂�����Ǝ������ɓ˂����Ă��邾���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

2026�N02��09��

�ŋ߁ASEO��Web�W�q���w�юn�߂��l��������A�uAI���[�h��Gemini���āA�����Ⴄ��ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������܂����B

���̎��₪�����Ă��闝�R�́A�ƂĂ�������₷���Ǝv���܂��BGoogle�Ō���������ƁAAI�����͂œ����Ă�����ʂ������A�����ɁuGemini�v�Ƃ������O��AI���p�ɂɖڂɂ���悤�ɂȂ�������ł��B�ǂ����Google��AI�ŁA�ǂ�������R�ȕ��͂œ����Ă����B���̂��߁A�����̕����u���O���Ⴄ�����ŁA����Ă��邱�Ƃ͓����Ȃ̂ł́H�v�Ɗ����Ă��܂��܂��B

�������ASEO��Web�W�q�Ƃ������_�Ō���ƁA����2�����̂Ƃ��Ĉ����̂́A���Ȃ�댯�ł��B�Ȃ��Ȃ� AI���[�h��Gemini�́A�������A�����Ă���ꏊ���A������Web�T�C�g�Ƃ̊W�����܂������Ⴄ���݂�����ł��B����́A���p����Ȃ�ׂ��g�킸�ɁA�܂�AI���[�h��Gemini�̊�{�I�ȈႢ�����A���̂����Łu�����������ꂽ�Ƃ��A�Ȃ��������ς��̂��v�Ƃ����_��������܂��B

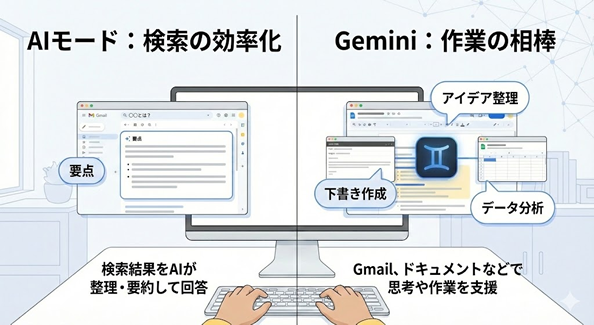

AI���[�h��Gemini�́u�ǂ��Ŏg����AI���v���Ⴄ

�ŏ��ɗ������Ă����Ăق����̂́AAI���[�h��Gemini�̈Ⴂ�́u�����v��u���\�v�̈Ⴂ�ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B�ǂ����Google���J�����Ă��鍂�x��AI�ł���A�ǂ��炪�D��Ă��邩�A�Ƃ����b�ł͂���܂���B

����I�ɈႤ�̂́A�ǂ��Ŏg���A����ړI�Ƃ��Ă���AI�Ȃ̂��Ƃ����_�ł��BAI���[�h�́AGoogle�����̒��Ŏg����AI�ł��B�������ʂ̈ꗗ�����̂܂܌�����̂ł͂Ȃ��A�������ʂɊ܂܂�����AI���ǂݎ��A�������A�v�_���܂Ƃ߂������œ�������܂��B�܂�A�����Ƃ����s�ׂ��̂��̂��A��蕪����₷���A�������I�ɂ��邽�߂̎d�g�݂ł��B

����AGemini�͌�����p��AI�ł͂���܂���BGemini�́AGmail��Google�h�L�������g�A�X�v���b�h�V�[�g�ȂǁAGoogle�̂��܂��܂ȃT�[�r�X�ɑg�ݍ��܂�A�l�̍�Ƃ�v�l�������邽�߂�AI�ł��B���͂���������A�v����A�A�C�f�A��������ƁA�u�l��������i�߂邽�߂̑��_�v�̂悤�ȗ����ʒu�ɂ���܂��B

���̈Ⴂ�́AGoogle���g�������ɐ������Ă��܂��BGoogle�́AAI���[�h���u�����̌��̐i���`�v�ƈʒu�Â��AGemini�ɂ��Ắu���j�o�[�T��AI�A�V�X�^���g�v�A�܂茟���Ɍ��炸�A�������ʂŐl���x�����鑶�݂Ƃ��Đ������Ă��܂��B

�u�����̏�v�Ɓu���k�E��Ƃ̏�v�Ƃ�������I�ȈႢ

AI���[�h��Gemini�̈Ⴂ���A�����������o�I�Ɍ���������ƁA�u�����̏�ɂ���AI���v�u���k���Ƃ̏�ɂ���AI���v�Ƃ����Ⴂ�ɂȂ�܂��B

AI���[�h���g�����ʂ��v�������ׂĂ��������B���[�U�[�͉����ׂ����Č������Ă��܂��B�����̏����r���A���������ȏ��������A���f�������ƍl���Ă��܂��B���̂��߁AAI���[�h�́u���f�ɕK�v�ȍޗ��v�����Ē��邱�Ƃ��d�����܂��B

�����Gemini�́A���[�U�[�ׂ̗ɍ����Ă���A�V�X�^���g�̂悤�ȑ��݂ł��B���[�U�[�����ɍ����Ă���̂��A�����������̂���T��Ȃ���A��b�𑱂��A��Ƃ�O�ɐi�߂悤�Ƃ��܂��B���̂��߁A�����͒����Ȃ�₷���A���������J�ɂȂ�A�ꍇ�ɂ���Ă͎����Ԃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̑O��̈Ⴂ���A������������Ă��A���������ς�闝�R�ł��B

��������@�u�r�܂Ŏ��Ȉ�@��I�ԂƂ��̃|�C���g��m�肽���v

���̎����AI���[�h�ɓ��͂����ꍇ�A�����̌��Ƃ��Ă̓������Ԃ��Ă��₷���Ȃ�܂��B�Ⴆ�A���n��f�Ó��e�A��p�̍l�����A���R�~�̌����ȂǁA�u�I�ԂƂ��Ɍ���ׂ��|�C���g�v����������A���ꂼ��ɂ��ĊȌ��Ȑ������������܂��B

AI���[�h�͌������ʂ����Ƃɓ�����g�ݗ��Ă邽�߁A���ۂ�Web��ɑ��݂�������Q�Ƃ��Ȃ����������X��������܂��B���̌��ʁA�u�ǂ�ȓ_���`�F�b�N����悢���v����ڂŕ�����A����Ɂu���͂����ׂ�Ƃ悢�v�Ƃ������ꂪ���R�ɐ��܂�܂��B

����ŁA���������Gemini�ɓ��͂���ƁA���͋C�͏����ς��܂��B�����Ȃ�|�C���g����ׂ�̂ł͂Ȃ��A�u�ǂ�Ȏ��Â��l���Ă��܂����v�u�ʂ��₷�����d�����܂����v�Ƃ��������₪�Ԃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�����Gemini���A��ʘ_����ׂ�����u���Ȃ��ɍ����������v���o�����Ƃ��邽�߂ł��B��b���i�ނɂ�Đ����͒��J�ɂȂ�A���͗ʂ������Ȃ�܂��B�������ʂ�����Ƃ������A�u���k�ɏ��v���o�ɋ߂Â��Ă����܂��B

��������A�u�ՔM�h�����āA�{���Ɍ��ʂ�����́H�v

AI���[�h�ł́A���̎���ɑ��āA�ՔM�h���̌��ʂ��o�₷�������A���҂ł���_�A���ӓ_�Ƃ��������������₷���Ȃ�܂��B�����f�[�^��[�J�[���A���T�C�g�̓��e�ȂǁAWeb��̏���y��ɁA��Âɔ��f�ł���`�Ő��������̂������ł��B

�����Gemini�ł́A�u���ǂǂ��Ȃ̂��v�Ƃ������_����₷�����͂Ő�������X���������Ȃ�܂��B���������肵�������Řb��i�߂邽�߁A�ǂݕ��Ƃ��Ă͗������₷������A�������ʂ̏o�T���O�ʂɏo�Ȃ��ꍇ������܂��B�����ł��A�ǂ��炪�ǂ������ł͂Ȃ��A�u�������Ⴄ�v���Ƃ��͂����茩���Ă��܂��B

AI���[�h��SEO�ɂǂ�ȕω��������炵�Ă���̂�

��������ASEO�Ƃ������_�Ŕ��ɏd�v�Șb�ɓ���܂��BAI���[�h�́A�����̒��œ��������A���̏�Ŋ��������₷���d�g�݂ł��B���̌��ʁA���[�U�[��Web�y�[�W���N���b�N�����ɖ������Ă��܂��P�[�X�������Ă��܂��B

���ۂɁASemrush���č��ōs���������ł́AAI���[�h���p���̌����̂����A9���ȏオ�O���T�C�g�ɃN���b�N�����Ɋ������Ă���Ƃ����f�[�^��������Ă��܂��B����́u���ʂ����������v�Ƃ����b�ł͂Ȃ��A�u�����̖������̂��̂��ς��n�߂Ă���v���Ƃ��Ӗ����܂��B

��������B�u�s�p�i����Ǝ҂�I�ԂƂ��ɒ��ӂ��ׂ��_��m�肽���v

���̂悤�Ȏ���́A���ۂ̌����ł����ɂ悭�������܂��B�ł́A�����AI���[�h��Gemini�ɓ����ƁA�ǂ�����Ă���̂ł��傤���B

AI���[�h�̏ꍇ�A�������ʂ�y��ɂ��āA�u�ƎґI�тł悭���鎸�s�v�u�m�F���ׂ��|�C���g�v�u�����g���u����h���l�����v�Ƃ������ϓ_����������Ē���₷���Ȃ�܂��B���̍ہA�u�Ȃ����̓_���d�v�Ȃ̂��v�Ƃ������R���Ȍ��ɓY�����A���f�ޗ��Ƃ��Ďg���₷���`�ɂȂ�܂��B�܂��AAI���[�h�͌����̕����ɂ��邽�߁AWeb��ɑ��݂���������p���₷���A�����̒��Ɂu�����T�C�g�Ŋm�F���ׂ��_�v��u����Ƃ��Ă悭��������P�[�X�v�Ƃ������`�ŁA��̑��݂��ӎ������������ɂȂ�܂��B

�����Gemini�ł́A�������������ɂȂ�܂��B�ŏ������ʓI�Ȓ��ӓ_����ׂ�̂ł͂Ȃ��A�u�ǂ�ȕs�p�i�������������̂��v�u�}���Ȃ̂��v�u��p���d������̂��v�Ƃ����������Ԃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��BGemini�́A��ʘ_�����u���Ȃ��ɍ��������f�v���d�����邽�߁A��b��ʂ��ď������i�荞�����Ƃ��܂��B���̌��ʁA�����͒����Ȃ�A�ǂݕ��Ƃ��Ă͕�����₷������ŁA�������ʂƂ��Ă̐������͂�┖���Ȃ�܂��B

��������C�u�z�[���y�[�W������O������Ƃ��A���s���Ȃ����߂ɂ́H�v

���̎���ł��Ⴂ�͂͂����肵�܂��BAI���[�h�ł́A�������ʂ����ƂɁA�u�悭���鎸�s��v�u���O�Ɋm�F���ׂ��_����e�v�u�����Ђ����ɂ߂鎋�_�v�Ƃ������`�ŏ��������₷���Ȃ�܂��B���ɁA�u���S�҂��܂����₷���|�C���g�v�𒆐S�ɍ\������邽�߁A�������Ă���l���u�Ȃ�قǁA�����ɒ��ӂ�������̂��v�Ɨ������₷�������ɂȂ�܂��B

Gemini�̏ꍇ�́A�u�Ȃ��O�����悤�Ǝv�����̂��v�u�����ł�낤�Ƃ����ꍇ�A�����s���Ȃ̂��v�Ƃ������_�ɓ��ݍ��݂Ȃ���A�l�������ꏏ�ɐ�����������ɐi�݂܂��B

�����БI�тƂ��������A�u���Ȃ��̏����v�ɏd�S���u�����C���[�W�ł��B���̈Ⴂ�����āA�uAI���[�h�͗�Áv�uGemini�͐e�v�Ɗ�����������邩������܂���B

�������A����͗D��ł͂Ȃ��A�������S�ł��B

���̈Ⴂ�𗝉����Ȃ��ƁASEO�̕]�����������

�������炪�ASEO�S���҂ɂƂ��čł��d�v�Șb�ł��BAI���[�h�͌����̌��̒��ɂ���A�������ʂ�AI���č\�����鑶�݂ł��B�܂�AAI���[�h�ɂ����ẮAWeb�y�[�W�́u�N���b�N�����Ώہv�ł���O�ɁA�uAI�ɓǂݎ���A���f�ޗ��Ƃ��Ďg������v�ɂȂ�܂��B

���̓_�𗝉����Ȃ��܂�SEO�𑱂���ƁA�u���ʂ͂��������Ȃ̂ɁA�A�N�Z�X�������Ȃ��v�u�L���������Ă��艞�����Ȃ��v�Ƃ�������ԂɊׂ�₷���Ȃ�܂��B���ۂɁA�č��̒����ł́AAI���[�h���g��ꂽ�����̂����A�O���T�C�g���N���b�N����銄���͂����ꕔ�ɂƂǂ܂�A9���ȏオ������ʓ��Ŋ������Ă��邱�Ƃ�������Ă��܂��B����́A�������ʂ̖��ł͂Ȃ��A�����s�����̂��̂��ς��n�߂Ă���؋��ł��B

AI���[�h����̌����G���W���œK���́u�ǂ܂��v���u�g����v

����܂ł�SEO�ł́A�u�������ʂ��グ��v�u�N���b�N�𑝂₷�v�Ƃ����l���������S�ł����B������AI���[�h�̓o��ɂ���āA������̎��_���d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

���ꂪ�A�uAI�Ɏg������ɂȂ��Ă��邩�v�Ƃ������_�ł��B

AI���[�h�́A�������ʂɊ܂܂������ޗ��ɂ��ē��������܂��B���̂��߁A���͂�������₷���A�b�肪��т��Ă��邱�ƁB���S�҂��^��Ɏv�������ȓ_���A���肵�Đ������Ă��邱�ƁB�Ȃ�����������̂��A���R��w�i��������Ă���y�[�W�́AAI�ɂƂ��Ĉ����₷���Ȃ�܂��B

�t�ɁA�\�ʓI�ȏ������ׂ��L����A���_�����������ė��R���ȗ�����Ă���L���́AAI�ɂƂ��Ă͔��f�ޗ��Ƃ��Ďg���ɂ����Ȃ�܂��B�����ŏd�v�Ȃ̂́A�uAI�ɍD����邽�߂ɏ����v�Ƃ������z�ł͂���܂���B���Ƃ��Ɛl�ɂƂ��ĕ�����₷���L�����A���ʓI��AI�ɂ��g���₷���Ȃ�Ƃ����_�ł��B

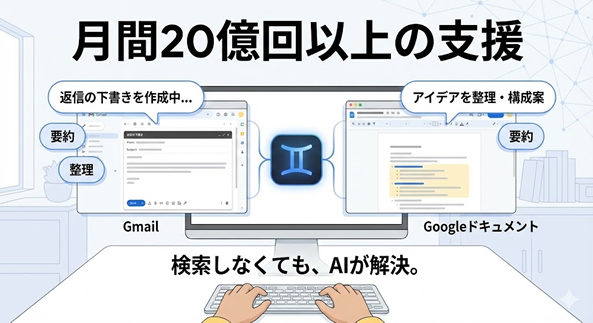

Gemini�������Ă���A������̕ω�

Gemini�͌����̊O�ł��g����AI�ł��BGmail��h�L�������g�̒��ŁA���͂�v����A���������������A�l���������肷���ʂ��}���ɑ����Ă��܂��BGoogle�̌������\�ł́AGemini�ɂ��x���͌���20����K�͂ɒB���Ă���Ƃ���Ă��܂��B����́A���[�U�[���������ʂ�����O�A���邢�͌��������Ȃ��܂܁AAI�Ƃ������I�����ʂ������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�s�o�T�t New ways Workspace with Gemini helps you do your best work — every day�iGoogle Workspace Blog�j

SEO�S���҂̗���ōl����ƁA����́u��������̗����v�����𐬉ʎw�W�ɂ��鎞�オ�A�������I���ɋ߂Â��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B��ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɎQ�Ƃ���A��������Ă���̂��B���̑S�̑����l����K�v���o�Ă��Ă��܂��B

���ꂩ��SEO���S�҂��ӎ����ׂ�����

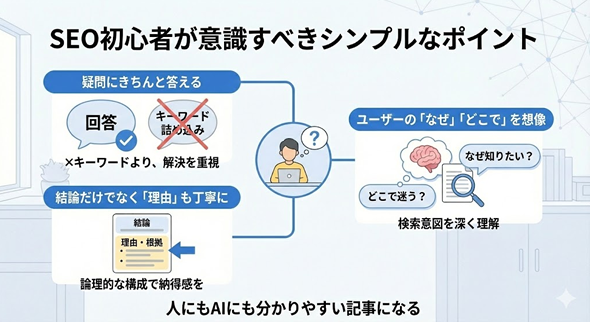

AI���[�h��Gemini�̈Ⴂ�𗝉����������ŁASEO���S�҂̕��Ɉӎ����Ăق����|�C���g�́A�ƂĂ��V���v���ł��B

�܂��A�u�L�[���[�h���l�ߍ��ށv���Ƃ����A�u�^��ɂ�����Ɠ�����v���Ƃ��d�����邱�ƁB

��������l���u�Ȃ������m�肽���̂��v�u�ǂ��Ŗ����������v��z�����Ȃ��當�͂��������ƁB

�����āA���_�����ŏI��点���A�u�Ȃ�����������̂��v�J�ɏ������ƁB

����͐l�ɂƂ��Ă��AAI�ɂƂ��Ă��������₷���L���ɂȂ�܂��B

�܂Ƃ߁FAI���[�h��Gemini�̈Ⴂ�������ASEO�̂��ꂩ��

AI���[�h�́A�����̌���i�������邽�߂�AI�ł��B�������ʂ����A��r���A���f���₷���`�Œ��܂��BGemini�́A�l�̍�Ƃ�v�l��O�ɐi�߂邽�߂�AI�ł��B���k�ɏ��A���͂����A�l�������܂��B

������������Ă��AAI���[�h�́u�����Ƃ��Ė𗧂����v��Ԃ��AGemini�́u���k�Ƃ��Ė𗧂����v��Ԃ��܂��B

���̈Ⴂ�𗝉�����ƁAAI���[�h��SEO�ɗ^����e���������Ă��܂��B���ꂩ���SEO�ł́A���ʂ�N���b�N�����łȂ��A�uAI�ɔ��f�ޗ��Ƃ��Ďg������ɂȂ��Ă��邩�v�Ƃ������_���������܂���B�����̌`���ς���Ă��A�u������₷���A�����ɓ�����v�Ƃ����{���͕ς��܂���BAI���[�h�̎���́A���̖{�������͂�����Ɩ���鎞��Ȃ̂��ƁA���͍l���Ă��܂��B

�u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

2026�N02��06��

�ŋ߁A�y�b�g�������Ă���l����A���̂悤�Șb�����ɂ��܂����B�u�n���œ����a�@��T���Ƃ��A�ȑO�́u���n�� �����a�@ �������߁v�Ō������Ă�������ǁA�ŋ߂�AI���[�h�Ɂw���n��ŁA��Ԃ��܂߂Ĉ��S�ł��铮���a�@�́H�x�ƕ����Ă��画�f���Ă���v�B

����͋��R�ł͂���܂���B���R�͖��m�ŁAAI���[�h�����́u�a�@�̖��O��T���s�ׁv�ł͂Ȃ��A�u�����傪�ǂ��s�����ׂ���������s�ׁv�ɕω����Ă��邩��ł��B

�]���̌����ł́A

�E���n�� �����a�@

�E���n �����a�@ �]��

�Ƃ������L�[���[�h�ɑ��A�a�@�ꗗ����R�~�T�C�g���\������Ă��܂����B

������AI���[�h�ł́A

�E����I�ɒʂ��a�@�Ȃ̂�

�E��Ԃً̋}�Ή����K�v�Ȃ̂�

�E��厡�Â��K�v�ȃP�[�X�Ȃ̂�

�Ƃ������u��f�V�[���̐蕪���v���A�̒��S�ɂȂ�܂��B

����́A���ۂ�AI���[�h�Œ��ꂽ�u�����a�@ ���n��v �̉��e�����ƂɁA

�EAI�͂ǂ�Ȏ��œ����a�@�ނ��Ă���̂�

�E�Ȃ����̕a�@���u���グ���₷���|�W�V�����v�ɂ���̂�

�E���n��̓����a�@��AI��������ɑI��邽�߂ɕK�v�Ȏ��_

���ASEO��AIO�iAI�œK���j�̊ϓ_����ڂ���������܂��B

�܂��͑S�̑�������FAI���[�h�Œ��ꂽ�̍\��

AI���[�h�ł́u�����a�@ ���n��v�Ƃ����N�G���ɑ��A���̂悤�ɐf�Â̖����ʂŕa�@����������܂����B

�s���n��̓����a�@�iAI���[�h�I�ȕ��ޗ�j�t

�� ��������E��ʐf�Â�S�������a�@

�E���n����䓮���a�@�F�w����߂��A�y���j���f�ÑΉ��B�\�h��Â��܂߂�����I�Ȓʉ@��Ƃ��ĔF������Ă���

�� ��������E�n�斧���^�̓����a�@

�E�]�Óc�����a�@�F���J�Ȑ����ƃC���t�H�[���h�R���Z���g���d�����A������Ƃ̑Θb���ɂ��Ă���

�� ��������{�O�ȑΉ����\�ȓ����a�@

�E����a�@�F�n�斧���^�ŊO�Ȏ��Âɂ��Ή��B���ԏꂪ����ʉ@���₷���_������

�� ��ԋ~�}����Ƃ��铮����Î{��

�ETRVA��ԋ~�}������ÃZ���^�[�F��ԋ~�}�ɓ������A�f�Â�S������Ë@�ւƂ��Ĉʒu�Â����Ă���

�� ���x�E����Â���铮����ÃZ���^�[

�E���{������ÃZ���^�[�FMRI�Ȃǂ̍��x��Ðݔ�������A�Љ�ɂ����f�Â��s���Ă���

���̉��ʂ�����ƕ�����ʂ�AAI�́u�l�C���v��u���R�~�]�����v�ŕ��ׂĂ��܂���B

AI�́u���n��̓����a�@�ꗗ�v������Ă��Ȃ�

�����ōł��d�v�ȑO����m�F���܂��傤�BAI���[�h�́u���n��ɂ��铮���a�@�����ׂė��āv�Ƃ�������Ƃ��āA���̃N�G�����������Ă��܂���B

AI���������Ă�����ۂ̖₢�́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

�u���n��Ńy�b�g�ƕ�炷�����傪�A����E�ً}�E��厡�Â̂��ꂼ��̏�ʂŁA�ǂ��ɑ��k���ׂ�����m�肽���v

�܂�AI�́A�����G���W���ł͂Ȃ��A�u�y�b�g��Â̍s���}�j���A��������ē����v�Ƃ��ĐU�镑���Ă��܂��B

���̂��߁A

�E�f�ÉȖڂ̗���

�E�����\

�E�ʐ^����

�����ł́AAI�̉ɑg�ݍ��܂�ɂ����Ȃ�܂��B

AI���ŏ��ɍs���Ă���̂́u��f�V�[���̕����v

AI�̉\�����悭����ƁA�ŏ��ɍs���Ă���͕̂a�@��r�ł͂���܂���B�ŏ��ɍs���Ă���̂́A

�E����f�Ái�\�h�E�̒��Ǘ��j

�E��ԁE�ً}�Ή�

�E���I�E���x���

�Ƃ��� ��f�V�[���̕��� �ł��B

����͋ɂ߂ďd�v�ȃ|�C���g�ł��BAI�́A�u�ǂ̕a�@����ԗǂ����v�ł͂Ȃ��u���A���̏ōs���ׂ��a�@�͂ǂ����v���ɐ������Ă��܂��B

AI�ɑI��₷�������a�@�̋��ʓ_�@�u�ǂ̖����̕a�@���v���ꌾ�Ő����ł���

AI�Ɏ��グ���Ă��铮���a�@�́A��O�Ȃ� ���������m �ł��B

�E���������

�E��ԋ~�}���

�E�f�ÁE���x���

�t�ɁA

�E���ł��f�܂�

�E���L���Ή����Ă��܂�

�Ƃ������\�������ł́AAI�͐��E�������܂���B

�u���̕a�@�́A�ǂ̏�ʂŗ���a�@���v�����ꉻ����Ă��邱�Ƃ��AAI��������ł͋ɂ߂ďd�v�ł��B

AI�ɑI��₷�������a�@�̋��ʓ_�A ��ËZ�p���u���S���Ĕ��f�ł���ޗ��v������Ă���

AI�̐�������ǂނƁA

�E�g�p�@��ׂ̍����^��

�E���p�ꂾ�炯�̎��Ð���

�Ƃ������b�́A�ӊO�ƑO�ʂɂ͏o�Ă��܂���B

����ɋ�������Ă���̂́A

�E���J�Ȑ���

�E�C���t�H�[���h�R���Z���g

�E��ԑΉ��̗L��

�E�Љ���ǂ���

�Ƃ�����������̕s�������炷�v�f�ł��B

AI�́A�u�ǂꂾ�����x�Ȉ�Â��v�ł͂Ȃ��u�����傪�[�����đI�ׂ邩�v���d�����Ă��܂��B

AI�ɑI��₷�������a�@�̋��ʓ_�B ���n��Ƃ����n������ƌ��т��Ă���

���n��́A

�E�Z��n���L��

�E�y�b�g���痦������

�E�ԁE�d�Ԃ̗����p������

�Ƃ��������������Ă��܂��B

AI�͂��̕����܂��āA

�E�w����߂�

�E���ԏꂪ����

�E��ԂɑΉ��ł��鋒�_������

�Ƃ������v�f��]�����܂��B�܂�A���n��Ńy�b�g�ƕ�炷�����ɍ������a�@�قǁAAI�ɏE���₷���Ȃ�܂��B

SEO�ł͂Ȃ�AIO�iAI�œK���j�̕]����

�����܂ł̕��͂�����ƁA�����a�@�����ł͎��̂悤�ȕ]�����������Ă��܂��B

�� �]����SEO�ŏd������Ă����w�W

�E���R�~�]���F���̐���r���[�����̑������u�ǂ��a�@���ǂ����v�f�����Ƃ��Ďg���Ă���

�E�f�ÉȖڐ��F�Ή����Ă���Ȗڂ������قǁA���L���]������₷���ƍl�����Ă���

�E�ʐ^�ʁF�@���ʐ^�E�X�^�b�t�ʐ^�E�ݔ��ʐ^�𑽂��ڂ��邱�Ƃň��S�������o���Ă���

�E�����L���O�F�u�������߁��I�v�u�n��No.1�v�Ȃǂ̏��ʕt�����I���̌㉟���Ƃ��Ďg���Ă���

�� AI���[�h�iAIO�j�ŏd�������w�W

�E�����K���x�F���̕a�@���u���̏E�Ǐ�E���ԑсv�ɖ{���ɍ����Ă��邩���d�������

�E��f�V�[�����m���F���E�ǂ�Ȏ��Ɏ�f���ׂ��a�@�Ȃ̂�����̓I�ɐ�������Ă��邩��������

�E���S�ޗ��F�ʐ^�̑��������A�����̒��J���E�Ή��͈́E���ӓ_�����m���ǂ������]�������

�E�s�����f�x���́F�u�������s���ׂ����v�u�l�q������ׂ����v�u���@�ɏЉ�ׂ����v�ȂǁA�s���̔��f�������Ă��邩�������

���͂����AIO�iAI�œK���j �ƌĂ�ł��܂��B

�����a�@�́AAIO�̉e������ɋ������Õ���ł��B

�����a�@��AI��������ɑI��邽�߂ɂ��ׂ�����

�Ō�ɁA�����I�Șb�����܂��B�����a�@���^�c���鎖�Ǝ҂��AAI���[�h�ɏE���邽�߂ɕK�v�Ȃ̂́A�u�ݔ����[���v�u���іL�x�v�Ƃ������咣�ł͂���܂���B

���̖₢�ɓ���������v�ł��B

�E�ǂ�ȏ�ʂ̎�f�Ɍ����Ă���a�@��

�E�ǂ�ȏǏ�E���ԑтɑΉ��ł��邩

�E���������Ƃ��Ă̖����͉���

�E���a�@�Ƃ̘A�g�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩

�������A

�E�g�b�v�y�[�W

�E�f�Èē�

�E��ԁE�~�}�ē�

�E�Љ��E�A�g��Â̐���

�� ��т������� �Ƃ��Ĕ��M����K�v������܂��B

�܂Ƃ�

�u�����a�@ ���n��v�Ƃ����N�G���́A�y�b�g��Ì����̖������ے����Ă��܂��B���ꂩ��́A

�E�L���ȕa�@

�E�K�͂̑傫���a�@

�ł͂Ȃ��AAI���u���̏Ȃ炱���v�Ɨ�Âɐ����ł���a�@���I��܂��B

�����̖��m���A�n��K���A�����́B

����3�𐮂��������a�@�������AAI��������ɑI��铮���a�@�ɂȂ鎑�i��^������̂ł��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

- AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

- �u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

- �u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

- �u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

- �u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

- SEO�Łu�g�[�����}�i�[�v���d�v�ȗ��R - �������ʂ����E����u���͂̋�C�v�Ƃ͉����H

- AI�Ńu���O�L���������O�ɕK������Ăق����A��������̏d�v�ȏ���

- AI�L���ʎY�̗��Ƃ����FE-E-A-T�ō�������R���e���c�헪

- Google�́u���ʁv�Ɓu���v���ǂ��������Ă���̂��HSEO���S�҂���ɒm���Ă����ׂ��\�L�h��̍l����

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(165)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(64)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)