HOME > AI���p��AEO�EAIO

AI���p��AEO�EAIO

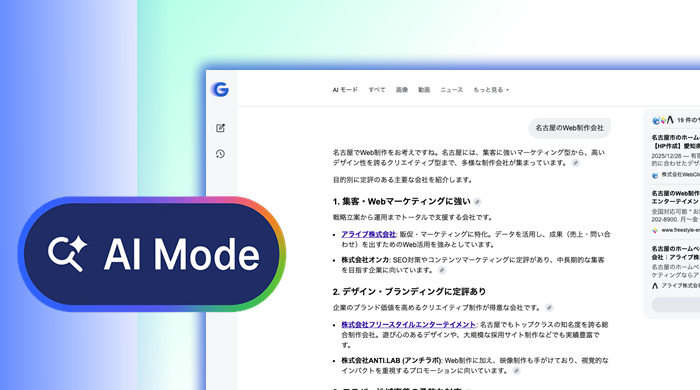

�u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

2026�N02��06��

�ŋ߁A���e�畆�Ȃ�N���j�b�N�̊W�҂���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��܂����B

�u�����Œ��N�j�L�r���Â�����Ă����̂ɁAGoogle�����ł͖��O���o�Ă���̂ɁAAI���[�h�Łw���� �j�L�r���Áx�ƌ�������ƁA���̂����@���肪�Љ���v

����͋��R�ł͂���܂���B���R�͖��m�ŁAAI���[�h�����́u�a�@����T�������v�ł͂Ȃ��A�u���Â̍l���������錟���v�ɕς���Ă��Ă��邩��ł��B

�]���̌����ł́A

�E���� �j�L�r����

�E���� ���e�畆�� �j�L�r

�Ƃ������L�[���[�h�ŁA�N���j�b�N�̈ꗗ����L���O�L�����\������Ă��܂����B

������AI���[�h�ł́A

�E�d�x�̃j�L�r�Ȃ̂�

�E�ی��f�Â���]���Ă���̂�

�E�j�L�r�Ղ܂Ŏ��������̂�

�E�ŐV�@��ŒZ�����P�������̂�

�Ƃ������Ǐ�E���l�ρE���ÃX�^���X�̐������̂��̂��̒��S�ɂȂ�܂��B

����́A���ۂ�AI���[�h�Ő�������₷���u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv �̉��ʂ̍\�������A��������ƂɁA

�EAI�͂ǂ�Ȋ�Ŕ��e�畆�Ȃނ��Ă���̂�

�E�Ȃ����̃N���j�b�N���I��Ă���̂�

�E�����Ńj�L�r���Âɋ����N���j�b�N�Ƃ���AI�ɏE����ɂ͉����K�v��

���ASEO��AIO�iAI�œK���j�̎��_����ڂ���������܂��B

�܂��͑S�̑����m�F����FAI���[�h�̉���

AI���[�h�ł́u���� �j�L�r���� ���e�畆�ȁv�Ƃ����N�G���ɑ��A���̂悤�Ɏ��Õ��j�E�Z�p���x���ʂʼn���������܂��B

�s�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁiAI���[�h��j�t

�� �d�x�E�����Ǘ�ɋ����N���j�b�N

�E�������e�畆�Ȃ���׃N���j�b�N�F30�N�ȏ�̐f�Î��т�����A�d�x�E�����������j�L�r�Ǘ�ւ̑Ή��͂�����

�� �ی��f�Á{���R�f�ÂɑΉ�����N���j�b�N

�E�Ȃ����̃X�L���N���j�b�N�����F�畆�Ȑ��オ�ݐЂ��A�ی��f�ÂƎ��R�f�Â̗��ʂ��玡�Ò�Ă��ł���

�� ���莡�Âɐ����������N���j�b�N

�E���f�B�A�[�W���N���j�b�N�����@�FPDT��t�H�g���ÂȂǁA��含�̍��������Â����ɂ����f�Â��]������Ă���

�� AI�f�f�E�������Âɋ����N���j�b�N

�E���f�B�A�X���e�N���j�b�N�����FAI�ɂ�锧�f�f�����p���A�����̎��Ö@��g�ݍ��킹����ė͂�����

�� �v���O�����^�������N���j�b�N

�ECoCo�Z�����f�B�J���N���j�b�N�FZO®SKIN�␅�����˂ȂǁA�p���O��̃v���O�������Âɋ��݂�����

�� �ŐV�@������Ă���N���j�b�N

�E�g�[�^���X�L���N���j�b�N�F�|�e���c�@��s�R���[�U�[�ȂǁA�ŐV��Ë@������p�������Â��s���Ă���

���̕\������ƁAAI���u�L�����v��u���R�~���v�ŕ��ׂĂ��Ȃ����Ƃ�������܂��B

AI�́u�����̔��e�畆�Ȉꗗ�v������Ă��Ȃ�

�����ōł��d�v�ȑO����m�F���܂��傤�BAI���[�h�́u�����ɂ�����e�畆�Ȃ�S�������āv�Ƃ�������Ƃ��āA���̃N�G�����������Ă��܂���B

AI���������Ă�����ۂ̖₢�́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

�u�����Ńj�L�r�ɔY��ł���l���A�����̏Ǐ�⎡�Ê�]�ɍ��������ÃA�v���[�`��I�ׂ�悤�ɐ������Ăق����v

�܂�AI�́A�����G���W���ł͂Ȃ��A�u���Õ��j���ꏏ�ɍl�����Ñ��k�����v�̂悤�Ȗ�����S���Ă��܂��B

AI���ŏ��ɍs���Ă���̂́u�j�L�r�̔Y�݂̕����v

AI�̉\�����悭����ƁA�ŏ��ɍs���Ă���̂̓N���j�b�N��r�ł͂���܂���B

�ŏ��ɍs���Ă���̂́A

�E�d�x�j�L�r���A�y�x��

�E�j�L�r�Ղ܂Ŏ��Â�������

�E�ی��f�Â���]���邩

�E�ŐV���e��Â��g��������

�Ƃ��� �Y�݁E���Õ��j�̕����ł��B����͋ɂ߂ďd�v�ȃ|�C���g�ł��BAI�́A�u�ǂ̃N���j�b�N����Ԃ��v�ł͂Ȃ��u�ǂ̎��Ã��[�g�����̎����ɍ����Ă��邩�v���ɐ������Ă��܂��B

AI�ɑI�����e�畆�Ȃ̋��ʓ_�@�u�ǂ̃��x���̃j�L�r�������v�����m

AI�Ɏ��グ���Ă���N���j�b�N�́A��O�Ȃ� ���ӂƂ���Ǐ��m �ł��B

�E�d�x�E�����j�L�r

�E�ی��f�Âł̉��P

�E�j�L�r�ՁE�F�f����

�E�ŐV�@��ɂ��Z�����P

�t�ɁA

�E�j�L�r���Â�����Ă��܂�

�E���e�畆�ȑS�ʑΉ�

�Ƃ������\�������ł́AAI�͔��f�ł��܂���B��含�����ꉻ����Ă��Ȃ��N���j�b�N�́AAI�̉ɑg�ݍ��߂Ȃ��̂ł��B

AI�ɑI�����e�畆�Ȃ̋��ʓ_�A �Z�p���u���Õ��j�v������Ă���

AI�̐�������ǂނƁA

�E���[�U�[�ׂ̍����X�y�b�N

�E�o�͐ݒ�

�Ƃ��������I�Șb�͍T���߂ł��B

���̑���ɋ�������Ă���̂́A

�E���ݖ�{�O�p�{�@��̑g�ݍ��킹

�E�ی��f�Â���i�K�I�ɑΉ�

�E����Ԃɍ��킹����������

�Ƃ������A���Â̍l�����i�헪�j�ł��B

AI�́A�u�ǂ�ȋ@�B���g���Ă��邩�v�ł͂Ȃ��u�ǂ������Ă����̂��v��������Ă��܂��B

AI�ɑI�����e�畆�Ȃ̋��ʓ_�B�@�q�ϐ��E���S�ޗ����Z�b�g�Ŏ�����Ă���

AI���[�h�̉ɂ́A�قڕK�����̂悤�ȗv�f���܂܂�܂��B

�E���єN��

�E����ݐ�

�EAI�f�f�ȂNjq�σf�[�^

�E�����J�E���Z�����O

����́A���e��Ấu�s�����傫������v�ł��邱�Ƃ��AAI���������Ă��邩��ł��B�u���ʂ��o�܂��v�u�l�C�ł��v�����ł́A���̕����ɏ��܂���B

�����SEO�ł͂Ȃ�AIO�iAI�œK���j�̐��E

�����܂ł̕��͂��番����ʂ�AAI���[�h�ł̕]�����́A�]����SEO�Ƃ͂܂������قȂ�܂��B

�� �]����SEO�ŏd������Ă������_

�E�L�[���[�h���ʁF�u�j�L�r���� �����v�u���e�畆�� �������߁v�Ȃǂʼn��ʂɕ\������邩���d������Ă���

�E�Ǘᐔ�F�Ǘ�ʐ^�⌏���̑������̂��̂��A���͂�M�����̏Ƃ��Ĉ����₷������

�E���R�~�F�]���_����R�����g�����A���@���f�̑傫�ȍޗ��ɂȂ��Ă���

�E�ԗ����F���Ö��E�@�햼���Ƃɑ����̃y�[�W��p�ӂ��邱�Ƃ��d�v�ƍl�����Ă���

�� AI���[�h�iAIO�j�ŏd������鎋�_

�E�ւ̗̍p�F�������ʂɕ��Ԃ��Ƃ����AAI�̉��̒��Łu�����Ƃ��Ďg���邩�v���d�v�ɂȂ�

�E���Ð헪�̖��m���F�Ǘᐔ�̑��������A�u�ǂ̔Y�݂ɁA�ǂ̏��ԂŁA�ǂ����Â���̂��v����������Ă��邩��������

�E���S�ޗ��F���R�~�̗ʂ����A���X�N�����E�����Ă��Ȃ��l�E���ӓ_�Ȃǂ����m�ɏ�����Ă��邩���]�������

�E�Y�ݐ����́F���҂̏�Ԃ�s�������ꉻ���A�u�����͂ǂ��ɓ��Ă͂܂�̂��v�f�ł���\���ɂȂ��Ă��邩�������

���͂����AIO�iAI�œK���j �ƌĂ�ł��܂��B

�����Ńj�L�r���Âɋ������e�畆�ȂƂ���AI���[�h�Ɏ��グ���邽�߂ɂ��ׂ�����

�Ō�ɁA�����I�Șb�����܂��B���ꂩ�甎���Ńj�L�r���Â��s�����e�畆�Ȃ����ׂ����Ƃ́A���̖₢�ɖ��m�ɓ��������Ԃ���邱�Ƃł��B

�E�ǂ̃��x���̃j�L�r�ɋ����̂�

�E�ی��f�Â����R�f�Â��A�ǂ��l���Ă��邩

�E�Ȃ����̎��Õ��j������Ă���̂�

�E���߂Ăł����S�ł��闝�R�͉���

�������A

�E�g�b�v�y�[�W

�E�j�L�r�����y�[�W

�E�J�E���Z�����O�ē�

�� ��т������� �Ō��K�v������܂��B

�܂Ƃ�

�u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv�Ƃ����N�G���́A���e��Õ���̏W�q�̖������ے����Ă��܂��B���ꂩ��́A

�E�L���ȃN���j�b�N

�E�ŐV�@�킪����N���j�b�N

�ł͂Ȃ��AAI���u���̏Ǐ�Ȃ炱�̎��Áv�Ɨ�Âɐ����ł���N���j�b�N���I��܂��B

��含�A���Ð헪�A�����́B����3�𐮂������e�畆�Ȃ������AAI���[�h�ɑI��鎑�i�������Ƃ��ł���̂ł��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

�u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

2026�N02��06��

���É���Web�����Ђ̌o�c�҂�S���҂���A�u���É���20�N�ȏ����Ă��āA���т����邵SEO�ł�����Ȃ�ɕ]������Ă���B�ł��AAI���[�h��ChatGPT�Łw���É���Web�����Ёx�ƕ����ƁA�Ȃ������Ђ̖��O���o�Ă��Ȃ��v�Ƃ������k�����������܂����B����͌����ĕs�v�c�Ȃ��Ƃł͂���܂���B�Ȃ��Ȃ� AI���[�h�����́A�]����SEO�Ƃ́u���Ă�����́v���Ⴄ ����ł��B

����܂ł̌����́A

�E�ǂ�ȉ�Ђ����邩

�E�ǂ�����ʂ�

��m�邽�߂̂��̂ł����B

������AI���[�h�ł́A�u���Ђ̖ړI�Ȃ�A�ǂ̃^�C�v�̐����Ђ�I�Ԃׂ����v��AI���������A�I�����s���܂��B

����́A���ۂ�AI���[�h�Ő������ꂽ�u���É���Web�����Ёv �Ɋւ�����e��`���Ő������A��������ƂɁA

�EAI�͂ǂ�Ȋ�Ő����Ђނ��Ă���̂�

�E�Ȃ����̉�Ђ����グ���Ă���̂�

�E���É���Web�����Ђ�AI���[�h�őI��邽�߂ɉ������ׂ���

���ASEO��AIO�iAI Optimization�j�̎��_����ڂ���������܂��B

�܂��͑S�̑�������FAI���[�h�̉���

AI���[�h�ł́A�u���É���Web�����Ёv�Ƃ����N�G���ɑ��A���̂悤�ɖړI�ʁE�����ʂɉ�Ђ���������܂����B

�s���É���Web�����ЁiAI���[�h��j�t

�� �u�����f�B���O�ɋ���Web������

�E������Ѓt���[�X�^�C���G���^�[�e�C�����g�F���͂ƃf�U�C�������d�������u�����f�B���O�^��Web���삪����

�E������Ѓ��C�I���n�[�g�F�̗p������Web������|�����킹����Ăɋ���

�E������ЃG�[�A���h�G�[�F����Ƃ̐�����т������A�Z�p�͂ɂ���]������

�� ���蕪��ɓ�������Web������

�E������Ѓ^�[�r���E�C���^���N�e�B�u�FBtoB�E�����ƕ���ɓ�������Web����E�}�[�P�e�B���O�x����W�J

�E�������WWG�F������Ǝx���ɋ����A��������Web���p��Ă�����

�� �ƊE�����^��Web������

�E������ЃA�o�o�C�F���z�E�s���Y�ƊE�ɓ�������Web������s���Ă���

�� ��r�E�����L���O�T�C�g

�EWeb�����FWeb�����Ђ������ʂɔ�r�ł����\�I�Ȕ�r�T�C�g

�E���m�̃v�����I�Ԃ������ߐ����Јꗗ�F���m���G���A�ɓ��������n�斧���^�̐����Ѓ����L���O

���̉��ʂ�����ƁAAI���P�Ɂu�L���ȉ�Ёv����ׂĂ��Ȃ����Ƃ�������܂��B

AI�́u���É��̐����Јꗗ�v������Ă��Ȃ�

�����ŁA���ɏd�v�ȑO����m�F���܂��傤�B

AI���[�h�́u���É��ɂ���Web�����Ђ�S�������āv�Ƃ�������Ƃ��āA���̃N�G�����������Ă��܂���BAI�����ۂɗ������Ă���₢�́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

�u���É���Web�����Ђ�T���Ă����Ƃ��A���Ђ̖ړI�i�W�q�E�̗p�E�u�����f�B���O�Ȃǁj�ɍ������˗���f�ł���悤�ɐ������Ăق����v

�܂�AI�́A�����G���W���ł͂Ȃ��A�u������I����x������R���T���^���g�v�̂悤�Ȗ�����S���Ă��܂��B

AI���ŏ��ɂ���Ă��邱�ƁF�����Ђł͂Ȃ��u�ړI�v����

����̉��ʂ�������x���Ă��������B

AI�͐����Ђ��A

�E�}�[�P�e�B���O�E�W�q

�E�u�����f�B���O�E�f�U�C��

�E���蕪��E�ƊE����

�E��r�E�����p�|�[�^��

�Ƃ��� �ړI�ʃJ�e�S�� �ɕ����Ă��܂��B

AI�ɑI��鐧���Ђ̋��ʓ_�@�u���̐���Ђ��v���ꌾ�Ō�����

AI�Ɏ��グ���Ă��鐧���Ђ́A��O�Ȃ� ��含�����m �ł��B

�E�W�q�ESEO������

�E�u�����f�B���O�ɋ���

�EBtoB�E�����Ɠ���

�E���z�E�s���Y����

�t�ɁA

�E���ł��Ή��ł��܂�

�EWeb����S��

�Ƃ�����Ђ́AAI�ɂƂ��� ���ނ��Â炢���� �ɂȂ�܂��B

���ނł��Ȃ��� �ɑg�ݍ��߂Ȃ� �Ƃ������Ƃł��B

AI�ɑI��鐧���Ђ̋��ʓ_�A �Z�p���u�����҂̔��f�ޗ��v������Ă���

AI�̐�������ǂނƁA

�ECMS�̎��

�E�g�p����

�E�t���[�����[�N

�Ƃ������Z�p�I�Șb�́A�قƂ�Ǐo�Ă��܂���B

����ɋ�������Ă���̂́A

�E���ʏd��

�E����������

�E�̗p�ƘA��

�E�����Ƃɋ���

�Ƃ����������҂���r���邽�߂̎��ł��B

AI�́A�u���̉�Ђ��ǂꂾ�����������v�ł͂Ȃ��u���̉�Ђ́A�ǂ�Ȕ����҂Ɍ����Ă��邩�v��������Ă��܂��B

AI�ɑI��鐧���Ђ̋��ʓ_�B�u���É��v�Ƃ����n������ƌ��т��Ă���

AI�́u���É��v��P�Ȃ�n���Ƃ��Ĉ����Ă��܂���B

�E�����Ƃ�����������

�E�n����ƁE������

�E��������E�M���d��

�������� �n����� �ƁA�����Ђ̋��݂����т��Ă��邩�ǂ��������Ă��܂��B

�����炱���A

�EBtoB�E�����Ɠ���

�E����������

�E�n����Ǝx��

�Ƃ�����������������Ђ��AAI�ɏE���₷���Ȃ��Ă��܂��B

�����SEO�ł͂Ȃ��BAIO�iAI�œK���j�̐��E

�����܂ł̕��͂��番����ʂ�AAI���[�h�ł̕]�����́A�]����SEO�Ƃ͕ʕ��ł��B

�� �]����SEO�ŏd������Ă����l����

�E�L�[���[�h���ʁF����̌����L�[���[�h�ʼn��ʂɕ\������Ă��邩���A�]����ʂ̒��S������

�E�탊���N�F�ǂꂾ�������̊O���T�C�g���烊���N����Ă��邩���A���А��̎w�W�Ƃ���Ă���

�E�ԗ����F�֘A�L�[���[�h���L���J�o�[���A�����̃y�[�W��p�ӂ��邱�Ƃ��d�v�ƍl�����Ă���

�E�Z�p�����F���p���d�l���ڂ����������邱�Ǝ��̂����l�ɂȂ�₷������

�� AI���[�h�iAIO�j�ŏd�������l����

�E�ւ̗̍p�F�������ʂɕ��Ԃ��Ƃ����AAI�̉����̂��̂Ɉ��p�E�v��邩���d�v�ɂȂ�

�E��O�ҕ]���̈�v�F�����T�C�g�A���R�~�A��r�L���ȂǂŁu�����]���v������Ă��邩��������

�E�����̖��m���F�u���̃T�C�g�i��Ёj�͉��̐��ƂȂ̂��v���͂����肵�Ă��邩���d�������

�E���f�ޗ��F���[�U�[��AI���ӎv���肷�邽�߂̍����E��r���E���ӓ_����Ă��邩�������

���͂��̍l������AIO�iAI�œK���j �ƌĂ�ł��܂��B

���É���Web�����Ђ�AI���[�h�Ŏ��グ���邽�߂ɂ��ׂ�����

�Ō�ɁA�����I�Șb�����܂��B���ꂩ�疼�É���Web�����Ђ����ׂ����Ƃ́A���̖₢�ɖ��m�ɓ��������Ԃ���邱�Ƃł��B

�E���Ђ́u�ǂ̖ړI�̑�\�v�Ȃ̂�

�E�ǂ�Ȋ�ƂɌ����Ă���̂�

�E���É��Ƃ����n��ŁA�Ȃ��I���̂�

�E�����҂����S�ł��锻�f�ޗ��͉���

�������A

�E�g�b�v�y�[�W

�E��ЏЉ

�E��r�T�C�g�E�O���L��

�� �������� �Ō��K�v������܂��B

�܂Ƃ�

Web�����Ђ́uAI�ɐ���������Ёv�������I���u���É���Web�����Ёv�Ƃ����N�G���́AWeb����ƊE�̏W�q�E�c�Ƃ̖������ے����Ă��܂��B

���ꂩ��́A

�E���������

�E�K�͂��傫�����

�ł͂Ȃ��AAI���u���̖ړI�Ȃ炱�̉�Ёv�Ǝ��M�������Đ����ł����Ђ��I��܂��B

��含�A�n�搫�A�����́B����3�𐮂��������Ђ������AAI��������̑I���̂ł��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

�u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

2026�N02��06��

����A�s�p�i����Ǝ҂�T�C�N�����Ǝ҂̕�����AGooge��AI���[�h�Ɋւ��鑊�k���܂����B����́u���N�s�p�i������s���Ă���AGoogle�����ł͈��̕\�����ʂ��ێ����Ă���ɂ�������炸�AAI���[�h�Łu����s �s�p�i�����v�Ǝ��₷��ƁA���Ђ̃T�C�g���قƂ�ǏЉ��Ȃ��v�Ƃ����Y�݂ł��B

���̌��ۂ͈ꎞ�I�Ȃ��̂ł͂���܂���B�����s�����̂��̂��A�]���́u����T���s�ׁv����A�u���f���ς˂�s�ׁv�ւƕω����Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���܂��BAI���[�h�����ł́A�ƎҖ���T�C�g���ꗗ�Œ��邱�Ƃ����A�����҂��u����Ă�������A�ǂ̑I�������K����������邱�Ƃ��d������܂��B

���̌��ʁA�]����SEO�ł͕]������Ă����T�C�g�ł����Ă��AAI�����ł͎��グ���Ȃ��P�[�X�����܂�Ă���̂ł��B

�]����Google������AI�����̌���I�ȈႢ

����܂ł̕s�p�i����Ɋւ��錟���́A�u�Ǝ҂�T���v���Ƃ���ړI�ł����B�������ʂɕ\�����ꂽ�ƎҖ����m�F���A������Ή����e���r���A�₢���킹���s���A�ŏI�I�Ɉ˗�������肷��Ƃ������ꂪ��ʓI�ł����B

���������ۂ̕s�p�i�����ł́A�ƎґI�шȑO�ɔ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ����������������݂��܂��B�s���̑e�傲�݂Ƃ��ď����ł���̂��A��ʂ��݂Ƃ��ďo����̂��A�Ɠd���T�C�N���@�̑Ώەi�ɊY������̂��A�������݂ƌ˕ʎ��W�̂ǂ��炪�K���Ă���̂��A�����͊Ԃɍ����̂��A���͂ʼn^�яo����̂��A�Ƃ������_�ł��B

AI���[�h�́A���������u�ƎґI�шȑO�̖����v���ɉ������悤�Ƃ��܂��B���̂��߁A�������ʂ̍\�����̂��̂��]���Ƒ傫���قȂ��Ă��܂��B

�܂���������FAI���[�h�̉́u�������[�g�̒n�}�v�ɂȂ�

AI���[�h�Łu����s �s�p�i�����v�Ǝ��₷��ƁA���̂悤�ȉ��ʂ��\������܂����B

����s�̕s�p�i�����iAI���[�h��j

• �s���T�[�r�X�F����s �e�傲�˕ʎ��W�E�������݁i��R�X�g�^�����葱���^���S���j

• �s���{�݁F�˒ˊ��Z���^�[�^�����J�q���Z���^�[�i���Ȕ����^��p�������j

• ���ԋƎҁFAOKI�i���L���Ή��^���J�j

• ���ԋƎҁF�O���[�o������i�����Ή��^�L��Ή��j

• ���ԋƎҁF�e��S�~����T�[�r�X�i�ቿ�i�^�X�s�[�h�j

���̕\���番����d�v�_��1�ł��B

AI�́u�ƎҖ��v������ɂ����A�����̑I����������ɂ��Ă���Ƃ����_�ł��B�܂�AI�̉́A�u�Ǝ҂̃J�^���O�v�ł͂Ȃ��A�����҂̂��߂́u�������[�g�ē��v�ɂȂ��Ă��܂��B

AI���[�h������Ă���̂́u��r�\�v�ł͂Ȃ��u���f�̗���v

���̍\��������ƁAAI���P���ɂ������ߋƎ҂���ׂĂ���킯�ł͂Ȃ����Ƃ�������܂��BAI�͂܂��A�s���T�[�r�X�Ƃ����ł����S�Ō����ȑI��������A���̎��ɍs���{�݂ł̎��Ȕ����Ƃ�����i�������܂��B���̏�ŁA�s���ł͑Ή����������������ꍇ�̑I�����Ƃ��āA���ԋƎ҂�z�u���Ă��܂��B

�����ŏd�v�Ȃ̂́A���ԋƎ҂��u��֎�i�v�ł͂Ȃ��A�u�����t���̉�����v�Ƃ��Đ�������Ă���_�ł��BAI�͍ŏ�����Ǝ҂𐄑E���Ă���̂ł͂Ȃ��A�����҂��u����Ă����O��ɁA�K�ȃ��[�g��i�K�I�Ɏ����Ă��܂��B���̂��߁A�Ǝґ����u���Ђ͗D�NjƎ҂ł���v�u�����������v�Ƃ������咣�����Ă��Ă��A���ꂾ���ł�AI�̕����ɓ��荞�ނ��Ƃ͂ł��܂���B

AI�����߂��Ă���{���̎���Ƃ͉���

AI���[�h�́A�u����s�̕s�p�i����Ǝ҂������Ăق����v�Ƃ�������Ƃ��ăN�G�������߂��Ă��܂���BAI�����ۂɎ���Ă���₢�́A���L���A���̂悤�ȓ��e�ł��B

�u����s�ŕs�p�i�������������l���A�s���Ɩ��Ԃ̂ǂ����I�Ԃׂ����B��p�A��ԁA�ً}���A���S���܂��������ŁA�����ɍ������������@�f�ł���悤�ɂ������B�v

AI�͌����G���W���Ƃ��������A�������f��⏕����ē����Ƃ��ĐU�镑���Ă��܂��B���̑O��ɗ����Ȃ���AAI���[�h�Ɏ��グ��������𐳂����������邱�Ƃ͂ł��܂���B

AI�͍ŏ��Ɂu�s���ōςނ��ǂ����v��K���m�F����

AI���[�h�̉\�����ڍׂɌ���ƁA�ŏ��ɕK���s���Ă��锻�f������܂��B����́A�u�s���T�[�r�X�ŏ����ł��邩�ǂ����v�ł��B����͋Ǝ҂ɂƂ��ēs���̗ǂ����Ԃł͂���܂��AAI�ɂƂ��Ă͋ɂ߂č����I�ȏ����ł��B

�s���T�[�r�X�͌������ł���A�����̌n�����m�ŁA�g���u�����N���ɂ����Ƃ�������������܂��BAI�͌����s���v�މ\��������邽�߁A�܂����̑I��������܂��B�������A�s���T�[�r�X�ɂ͓���������Ȃ��A���o�������ōs���K�v������A���ʂ����i�ł���A��ʏ����ɂ͌����Ȃ��A�Ƃ�����������܂��BAI�͂��̐����������������ŁA���̑I�����ւƐi�݂܂��B

���ԋƎ҂�AI�̒��Łu�Ō�ɏo�Ă��������v�ł���

�O���Ō��Ă����Ƃ���AAI���[�h�����ł́A�܂��s���T�[�r�X�ɂ�鏈�����@������܂��B���ɁA�s���{�݂ւ̎��Ȕ����Ƃ������I��������������A���̌�ɂ悤�₭���ԋƎ҂��o�ꂵ�܂��B���̏��Ԃ͋��R�ł͂���܂���BAI�́u�N�ɂƂ��Ă����S�ŁA����̏��Ȃ��I�����v���珇�ɒ���Ƃ����v�v�z�œ����Ă��܂��B�s���T�[�r�X�͂��̏��������₷�����߁A��ɍŏ��ɔz�u����܂��B

���̌��ʁA���ԋƎ҂�AI�̒��Łu�ŏ��ɑI��鑶�݁v�ł͂Ȃ��A�u��������������ꍇ�ɕK�v�ɂȂ鑶�݁v�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��܂��B�܂�AAI�ɂƂ��Ė��ԋƎ҂Ƃ́A�s���T�[�r�X�ł͉����ł��Ȃ��ۑ��⊮���邽�߂̑I�����Ȃ̂ł��B���̑O��𗝉������ɁA���ЃT�C�g�Łu�n��ň��l�v�u�����Ή��\�v�u���S�E���J�v�Ƃ������i���������s���Ă��AAI�̕����ɂ͂Ȃ��Ȃ��g�ݍ��܂�܂���BAI�����߂Ă���̂́A�h��ȋ��݂ł͂Ȃ��A�u�ǂ̏����̂Ƃ��ɕK�v�ɂȂ�Ǝ҂Ȃ̂��v�Ƃ������m�Ȗ����ł��B

AI�����ԋƎ҂��Љ�镶���͂قڌ��܂��Ă���

AI���[�h�̉����͂���ƁA���ԋƎ҂��o�ꂷ���ʂɂ͈��̌X���������܂��B�����ł́A�ƎҖ����P�ƂŏЉ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B�K���A���̑O�i�Ƃ��āu�s���ł͓�����R�v����������܂��B

���Ƃ��A�s���̑e�傲�݉���͈����ň��S��������܂����A�\�K�v�ŁA����������肳���ꍇ������܂��B�܂��A�����Ƃ��Ďw��ꏊ�܂Ŏ����Ŕ��o���Ȃ���Ȃ炸�A�d���Ƌ���^�Ɠd�̏ꍇ�ɂ͕��S���傫���Ȃ�܂��B���ʃ��[�������i�ŁA�Ɠd���T�C�N���@�̑Ώەi���܂܂�Ă���ƁA�ʓr�葱�����K�v�ɂȂ�܂��B

AI�͂������������������������ŁA�u���̂悤�ȏ����ɓ��Ă͂܂�ꍇ�ɂ́A���ԋƎ҂̗��p�������I�ł��v�Ƃ�����������܂��B���̕����̒��ŏ��߂āA��̓I�Ȗ��ԋƎ҂̖��O���������܂��B���������āAAI�Ɏ��グ����Ǝ҂Ƃ́A�u�s���Ƃ̈Ⴂ��O��ɁA���Ђ̖����������ł��Ă���Ǝҁv�ł���ƌ����܂��B

AI�ɑI���Ǝ҂̋��ʓ_�@�u�N�̂��߂̋Ǝ҂Ȃ̂��v�����m�ł���

AI���[�h�Ɏ��グ���Ă��閯�ԋƎ҂̃T�C�g���ڂ�������ƁA���ʂ��Ă���_������܂��B����́A�u�ǂ̂悤�ȗ��p�҂Ɍ����Ă���Ǝ҂Ȃ̂��v���A���͂Ƃ��Ă͂����菑����Ă��邱�Ƃł��B

�����ŏd�v�Ȃ̂́A�T�[�r�X���e�̐����ł͂���܂���B�u�s�p�i������s���Ă��܂��v�u���L���Ή����Ă��܂��v�Ƃ������������ł́AAI�͔��f�ł��܂���BAI���K�v�Ƃ��Ă���̂́A�u�ǂ̂悤�ȏ̐l�ɁA���̋Ǝ҂��K�v�ɂȂ�̂��v�Ƃ��������ł��B

���Ƃ��A�����z���O�ŒZ���Ԃɑ�ʂ̕s�p�i���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�A�ދ����������Ă��đ����Ή����K�v�Ȑl�A����҂��l��炵�ŏd���Ƌ���^�яo���Ȃ��l�A���ʂ��鎞�Ԃ�m�����Ȃ��l�A��i������Ɛ����Ȃǒʏ�̑e�傲�݂ł͑Ή��ł��Ȃ��ɂ���l�Ȃǂł��B�����������p�ґ����A��̓I�Ȍ��t�Ő�������Ă���Ǝ҂قǁAAI�ɂƂ��āu�����ɍ��v����������v�Ƃ��ďЉ�₷���Ȃ�܂��B

���ʓ_�A ���������u���S���ĔC�����鍪���v��������Ă���

�s�p�i����Ƃ�������́A���p�҂��s���������₷������ł��B���z����������s���ɂ��g���u���̘b���A�N������x�͎��ɂ������Ƃ�����ł��傤�BAI�����̓_�������ӎ����Ă��܂��B���̂��߁AAI���[�h�ł́u�����Ǝҁv�����A�u�g���u�����N���ɂ����Ǝҁv���D�悳��܂��B����́AAI�����p�҂ɕs���v��^���Ȃ����Ƃ��d�����Ă��邽�߂ł��B

AI���]�����₷���̂́A�����\���̂��̂����A�u�������ǂ̂悤�Ɍ��܂�̂��v�Ƃ��������ł��B��Ɠ��e��ʁA���o�����ɂ���ċ��z���ς�邱�ƁA�lj���p��������������A���ς����ɋ��z���ς��Ȃ��d�g�݁A�L�����Z�����̈����Ȃǂ��A���͂Ƃ��Đ�������Ă��邩�ǂ������d�v�ɂȂ�܂��B�����������������J�ɏ�����Ă���Ǝ҂́AAI�ɂƂ��āu�Љ�Ă���肪�N���ɂ����Ǝҁv�Ɣ��f����܂��B

���ʓ_�B �s���T�[�r�X�Ƃ̈Ⴂ�����ЂŐ����ł��Ă���

AI�́A�s���T�[�r�X�Ɩ��ԋƎ҂��r���������ʼn��쐬���܂��B���̂��߁A�Ǝґ��̃T�C�g�ł��A������r���s���Ă��邩�ǂ������d�v�ɂȂ�܂��B�s���T�[�r�X�̃����b�g�ƃf�����b�g�𐳂����������A���̂����Łu�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɖ��ԋƎ҂��K���Ă���̂��v���Âɐ������Ă���Ǝ҂́AAI�̎v�l�v���Z�X�ƈ�v���܂��B

�t�ɁA�s���̑��݂ɐG�ꂸ�A�u�Ƃɂ������ЂɔC���Ă��������v�Ƃ����p�������������Ă���T�C�g�́AAI�̔��f�ޗ��Ƃ��Ďg���ɂ����Ȃ�܂��BAI�͒����I�ȗ���őI���������邽�߁A��r���������Ă�������̗p���Â炢�̂ł��B

AIO�iAI�œK���j�̊ϓ_�Ő�����ׂ��T�C�g�\��

����s�̕s�p�i����Ǝ҂�AI���[�h�Ɏ��グ���邽�߂ɂ́A�]����SEO�Ƃ͈قȂ鎋�_�ŃT�C�g�𐮂���K�v������܂��B�d�v�Ȃ̂́A�u�����L�[���[�h�ɑΉ�����y�[�W�v�ł͂Ȃ��A�u���f�ɕK�v�ȏ������Ă���y�[�W�v��p�ӂ��邱�Ƃł��B

��̓I�ɂ́A���p�҂̏��Ƃɓ�����������Ă���y�[�W�\���A�s����^�����肵�ĉ�������Q&A�A�����̌��܂�����Ƃ̗�����������y�[�W�Ȃǂ����߂��܂��B�����͂��ׂāAAI����g�ݗ��Ă�ۂ̍ޗ��ɂȂ�܂��B

�܂Ƃ�

�u����s �s�p�i�����v�Ƃ����N�G���́A���[�J�������T�[�r�X�̒T����������{����ς�������Ƃ��ے����Ă��܂��B���ꂩ��̎���ɑI���̂́A�ڗ��Ǝ҂��������������Ǝ҂ł͂���܂���B

AI���A�����Ə����������ŁA�u���̃P�[�X�ł͂��̋Ǝ҂��K���Ă���v�Ɨ�Âɐ����ł���Ǝ҂������AAI��������̓����ɗ����Ƃ��ł��܂��B�������[�g�̐����A�����̖��m���A�����̓������B���̎O���ӎ����ăT�C�g�𐮂��Ă��邩�ǂ������A����̏W�q��傫�����E���邱�ƂɂȂ�܂��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

- AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

- �u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

- �u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

- �u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

- �u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

- SEO�Łu�g�[�����}�i�[�v���d�v�ȗ��R - �������ʂ����E����u���͂̋�C�v�Ƃ͉����H

- AI�Ńu���O�L���������O�ɕK������Ăق����A��������̏d�v�ȏ���

- AI�L���ʎY�̗��Ƃ����FE-E-A-T�ō�������R���e���c�헪

- Google�́u���ʁv�Ɓu���v���ǂ��������Ă���̂��HSEO���S�҂���ɒm���Ă����ׂ��\�L�h��̍l����

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(165)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(64)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)