HOME > 2025年11月10日

2025年11月10日

クエリファンアウトとは?GoogleのAI検索を理解するカギをやさしく解説

2025年11月10日

最近、「AIによる概要」や「AIモード」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、これらのAI検索がどのようにして情報を集めているのか、具体的にイメージできる人は少ないのではないでしょうか?

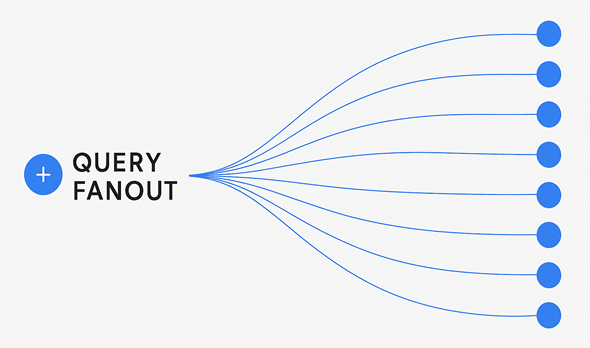

その仕組みを理解する上で欠かせないキーワードが「クエリファンアウト(Query Fanout)」です。これは、GoogleがAIを使って「1つの質問を複数の小さな質問に分けて検索する」という新しい仕組みのことです。この記事では、AI検索時代のSEOに欠かせない「クエリファンアウト」の考え方を、初心者の方にもわかりやすく解説します。

クエリファンアウトとは何か?

クエリファンアウトとは、GoogleのAIが1つの検索(クエリ)をもとに、それに関連する複数の小さな質問に「枝分かれ」させて調べる仕組みのことです。

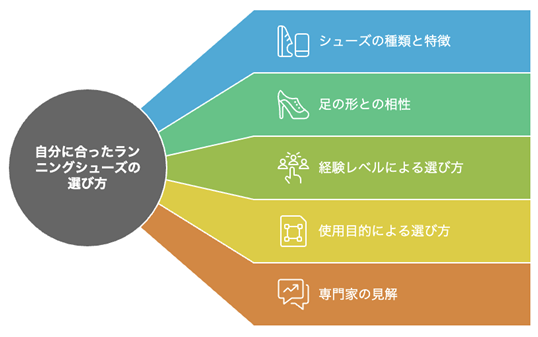

たとえば、あなたがGoogleで「自分に合ったランニングシューズの選び方」を検索したとします。AIはこの大きな質問を、そのまま単純に処理するのではなく、より具体的な情報を得るために、いくつもの小さな質問に分けて調べます。AIが分解して調べる小さな質問の例としては、次のようなものがあります。

・ランニングシューズの種類と特徴(クッション性・安定性など)

・足の形(アーチの高さや幅)とシューズの相性

・初心者と上級者で異なる選び方

・フルマラソン用と日常ジョギング用の違い

・専門家やスポーツ医学の見解

AIはこれらの質問をそれぞれ独立して調べ、専門サイトやレビュー、論文などの信頼性の高い情報源をもとに答えをまとめていきます。つまり、「ランニングシューズの選び方」という1つの検索の裏で、AIはまるでリサーチチームのように、複数の視点から情報を収集・統合しているのです。

なぜGoogleはクエリファンアウトを使っているのか?

従来の検索は、ユーザーのクエリに「最も関連性が高いページをリストで表示する」仕組みでした。しかし、人間が本当に知りたいことは、1つのページだけで答えられないことが多いのではないでしょうか。

たとえば「ダイエット 健康的に痩せる方法」という検索の場合、人によって知りたいのは「食事の工夫」だったり「運動の習慣」だったり、「サプリの効果」だったりします。こうした「検索意図の多様性」に対応するために、GoogleはAIによってクエリを広げ、複数の観点から情報を集めるようになったのです。

それがクエリファンアウトの目的です。この仕組みによって、AIモードでは「より深く、より多面的な回答」ができるようになりました。言い換えれば、AIモードは人間のリサーチ力をAIが再現しているとも言えます。

SEOにどんな影響があるのか?

クエリファンアウトが導入されたことで、Googleは1つの検索に対して「裏で何十もの検索」を同時に行うようになりました。そのため、関連性の高いトピックを網羅的に扱っているサイトがAIに選ばれやすくなっています。

私のクライアントの中には、「AIによる概要」に引用された記事のほとんどが、1つのテーマを深く掘り下げた長文記事や、内部リンクで関連ページをしっかりつないでいるサイトでした。

たとえば、健康食品を扱う企業サイトで「ビタミンCの効果」というページを作る場合、次のような関連トピックを内部リンクで接続すると効果的です。

・「ビタミンCの摂取量の目安」

・「ビタミンCを多く含む食品」

・「ビタミンCのサプリを選ぶポイント」

こうした関連性のあるページ同士を連携させることで、Googleのクエリファンアウトによる情報収集の対象に入りやすくなります。

クエリファンアウト時代に評価されるサイトの特徴

AIモードやAIによる概要に取り上げられているサイトを分析すると、いくつかの共通点があります。

・トピックの深掘り:1つのテーマを複数の角度から丁寧に解説している

・関連性の高い内部リンク:関連テーマへ自然に誘導している

・構造化データの整備:AIが内容を正確に理解できる形で情報を記述している

・E-E-A-Tの明示:著者名や専門性、実績をしっかり公開している

・読者中心の構成:検索ユーザーの悩みを解決する順序で書かれている

つまり、クエリファンアウトの時代においては、「読者の疑問に多角的に答えるサイト」がAIに選ばれるということです。

クライアント現場での実感

私が日々コンサルティングを行っている中で感じるのは、AIモードに選ばれているサイトほど「内容の整理」と「構造化」が丁寧にできているということです。

たとえば、ある製造業のクライアントは「素材別の特徴」「加工方法」「製品事例」をそれぞれ別ページに分け、トップページからそれらをしっかり内部リンクでつなぎました。その結果、AIによる概要で自社ページの説明が引用されるようになったのです。

このように、クエリファンアウトに対応するということは、単に記事を増やすことではなく、全体を体系的に整理することだと言えます。

クエリファンアウトを理解すればAI時代のSEOが見えてくる

クエリファンアウトとは、AIが人間のように複数の角度から調べて答えを作るための仕組みです。つまり、AIは「1つの質問=1つの答え」ではなく、「1つの質問=複数の視点から導かれた総合的な答え」を提供しているのです。

そのため、これからのSEOでは「専門性を持ちながら、関連する情報を広くカバーする」ことが重要になります。そしてそのために必要なのは、小手先のテクニックではなく、

ユーザーにとって価値のある知識を体系的に伝える構成力です。AI検索が進化しても、評価されるのは「人の役に立つコンテンツ」です。クエリファンアウトを理解しておくことは、AI時代のSEOで生き残るための第一歩になるでしょう。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| << 2025年 11月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | ||||||

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集