AI���[�h�̎g���������S�Ҍ����Ɋ��S����y�]�������Ƃ̈Ⴂ���킩��z

2026�N01��07��

�ŋ߁A�uAI���[�h �g�����v�Ƃ����L�[���[�h��Google��������l�����炩�ɑ����Ă��܂��B����͒P�Ɂu�V�����@�\���o�����玎���Ă݂����v�Ƃ����y���S�ł͂���܂���B����20�N�ȏ�ASEO�R���T���^���g�Ƃ���Google�����̕ω�������Ō������Ă��܂������AAI���[�h�̓o��́A�����̏����ȃA�b�v�f�[�g�ł͂Ȃ��A�g�������̂��̂��ς��]���_���Ɗ����Ă��܂��B

����܂ł�Google�����́A�u�����Œ��ׂ�́v�������l�قǗL���ł����B�����L�[���[�h���H�v���A�����̃y�[�W���J���A������̑I�����A���̒��Ő������Č��_���o���B

���̈�A�̍�Ƃ��ł���l�قǁA�ǂ������ɂ��ǂ蒅�����̂ł��B������AI���[�h�ł́A���̑O����n�߂Ă��܂��B

�uAI���[�h���Č��ǂȂɁH�v�Ɗ������l���ŏ��ɒm��ׂ��O��

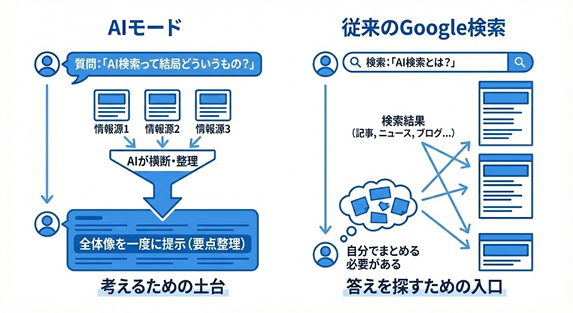

AI���[�h�𗝉����邤���ŁA�ŏ��ɉ������Ă����ׂ����Ƃ�����܂��B����́A�]����Google�����Ɓu�������S�v���ς�����Ƃ����_�ł��B

���Ƃ��A����܂ł��Ȃ����uAI�����Ƃ́H�v�ƒ��ׂ��Ƃ��܂��傤�B

����ƁA

�EAI�����̉���L��

�E�j���[�X�T�C�g

�E��ƃu���O

��������ƕ��т܂��B

��������2〜3�y�[�W���J���A�u�������������������Ƃ��v�Ǝ����ł܂Ƃ߂�K�v������܂����BAI���[�h�ł́A���́u�܂Ƃ߂�O�i�K�v��AI�������܂��B

���[�U�[�́A�uAI�������Č��ǂǂ��������́H�v�ƕ��������B

�����AI���A�����̏�����f���ėv�_�����A�S�̑�����x�ɒ��܂��B�܂�A�������ʂ́u������T�����߂̓����v�ł͂Ȃ��A�u�l���邽�߂̓y��v�ɋ߂Â��Ă���̂ł��B

Google�����͂����u�y�[�W��T����Ɓv�ł͂Ȃ�

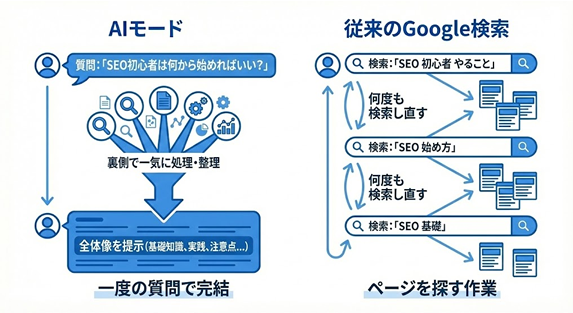

AI���[�h�����ۂɎg���Ă݂�ƁA����܂ł�Google�����Ƃ̈Ⴂ���͂����蕪����܂��B���Ƃ��A�uSEO���S�҂��ŏ��ɂ��ׂ����Ɓv�ƒ��ׂ����ꍇ���l���Ă݂܂��傤�B

�]���̌����ł́A

�uSEO ���S�� ��邱�Ɓv

�uSEO �n�ߕ��v

�uSEO ��b�v

�ƁA���x�������������K�v������܂����B

AI���[�h�ł́A

�uSEO���S�҂͉�����n�߂�����H�v

�ƕ��������ł��B

�����AI�́A��b�m���A���H�A���ӓ_�Ƃ������ϓ_�������I�ɐ������A�S�̑�����Ă���܂��B����́A�l�Ԃ����x���������J��Ԃ��Ă�����Ƃ𗠑��ň�C�ɂ���Ă���Ƃ������Ƃł��B

Google���g���AAI���[�h�ɂ��āu�����̊ϓ_���ɒ��ׁA�������������v�Ƃ����l�����������Ɏ����Ă��܂��B

�d�v�Ȃ̂́AAI���u���@�̓����v���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B�l�Ԃ��{������Ă��������s�����A��荂���ɑ�s���Ă��邾���Ȃ̂ł��B

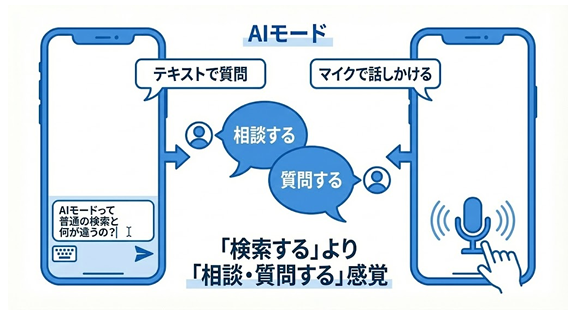

AI���[�h�͂ǂ��g���H������C���[�W���Ă݂悤

AI���[�h�̎g�������̂́A�����ē������܂���B�ނ���A�]���̌�����蒼���I���Ɗ�����l�������ł��傤�B�e�L�X�g�Ŏ��₷��ꍇ�́A��ʉ����̎���o�[�ɁA���i�b���悤�ȕ��͂���͂��܂��B

���Ƃ��A

�uAI���[�h���ĕ��ʂ̌����Ɖ����Ⴄ�́H�v

�u���S�҂��g���Ƃ��ɋC�����邱�Ƃ́H�v

�Ƃ������������ō\���܂���B

�L�[���[�h���ɒZ������K�v������܂��A���������Ȃ��Ă���肠��܂���B

�X�}�[�g�t�H���ł���A�}�C�N�A�C�R�����^�b�v���Ęb�������邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�u��������v�Ƃ������u���k����v�u���₷��v���o�ɋ߂��̌��ł��B

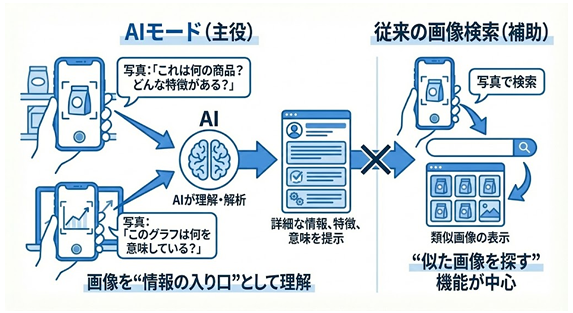

�摜���g�����������u�⏕�v�ł͂Ȃ��u����v�ɂȂ���

AI���[�h�ł́A�摜���g����������d�v�Ȗ����������܂��B

���Ƃ��A���X�Ō����������i���ʐ^�ɎB��A

�u����͉��̏��i�H�ǂ�ȓ���������H�v

�ƕ������Ƃ��ł��܂��B

���邢�́A�������ʂ��B�e����

�u���̃O���t�͉����Ӗ����Ă���H�v

�Ǝ��₷�邱�Ƃ��\�ł��B

�]���̉摜�����́A�u�����摜��T���v�@�\�����S�ł����BAI���[�h�ł́A�摜���u���̓�����v�Ƃ��ė�������Ƃ����g�����ɕς���Ă��܂��B

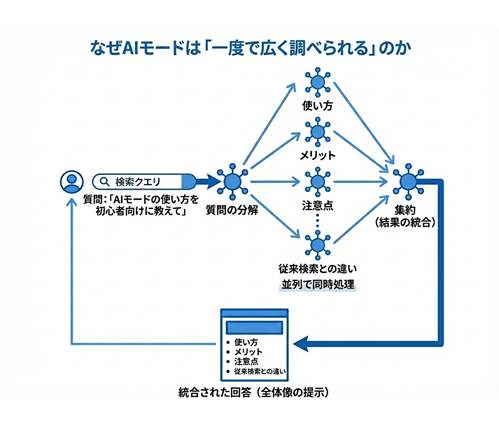

�Ȃ�AI���[�h�́u��x�ōL�����ׂ���v�̂�

AI���[�h���֗��Ɋ������闝�R�́A��������̂܂���Ă���킯�ł͂Ȃ��_�ɂ���܂��BAI�́A1�̎�����������̏����ȃe�[�}�ɕ������A���ꂼ����ɒ��ׂĂ��܂��B

���Ƃ��A

�uAI���[�h�̎g���������S�Ҍ����ɋ����āv

�Ƃ�������ł���A

�E�g����

�E�����b�g

�E���ӓ_

�E�]�������Ƃ̈Ⴂ

�Ƃ������ϓ_�𗠑��Ő������Ă���C���[�W�ł��B

�l�Ԃ����Ǝ��Ԃ̂�����u���_��ς��Ē��ג�����Ɓv��AI���܂Ƃ߂Ĉ����Ă���̂ł��B

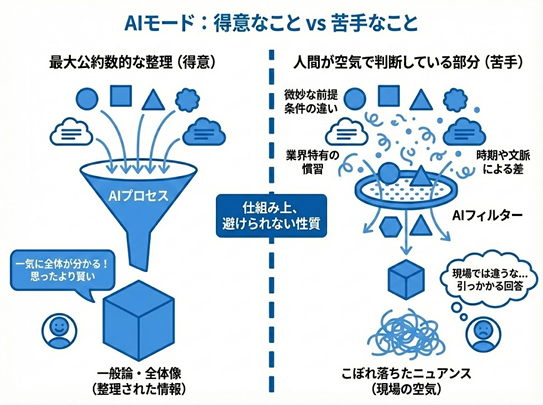

AI���[�h�͂Ȃ��u�֗������ǖ��\�ł͂Ȃ��v�̂�

AI���[�h�����߂Ďg�����l�̑����́A�u�v������茫���v�u��C�ɑS�̂�������v�Ɗ�����͂��ł��B�����������ɁA�ǂ�������������ɏo����Ƃ�����܂��B

���Ƃ��A��啪��ɂ��Ď��₵���Ƃ���

�u����A��ʘ_�Ƃ��Ă͍����Ă��邯�ǁA����ł͈Ⴄ�ȁv

�Ɗ������o���͂Ȃ��ł��傤���B

�����AI���[�h�̌��_�Ƃ������A�d�g�ݏ�A�������Ȃ������ł��BAI���[�h�́A�����̏������f�I�ɏW�߁A�ő���I�ɐ������邱�Ƃ͓��ӂł��B

����ŁA

�E�����ȑO������̈Ⴂ

�E�ƊE���L�̊��K

�E�����╶���ɂ�鍷

�Ƃ������u�l�Ԃ���C�Ŕ��f���Ă��镔���v�́A�܂����ȗ̈�ł��B

Google���g�������ɁAAI�ɂ�����ɐ��m�Ƃ͌��炸�A����╶���̃Y�����N���蓾�邱�Ƃ�F�߂Ă��܂��B

�����炱���AAI���[�h�̉́u���_�v�ł͂Ȃ��l���邽�߂̍ޗ��Ƃ��Ĉ����K�v������܂��B

�uAI���[�h�v�Ɛl�Ԃ̖������S

�����ŁA�����Ⴆ�b�����Ă݂܂��傤�BAI���[�h�́A�D�G�ȃA�V�X�^���g�ɋ߂����݂ł��B

��c�̑O�ɁA�֘A���������ׂďW�߂ėv�_���܂Ƃ߁A�u���̂����肪�_�_�ɂȂ肻���ł��v�Ɛ������ēn���Ă����B�������A�ŏI�I�Ȉӎv���������̂͏�i�A�܂�l�Ԃł��B�����A�V�X�^���g�̎�������؊m�F�����Ɉӎv���肵����A���f�����\��������܂��B

AI���[�h�������ł��B�����W�Ɛ����͔��ɑ����B�������A�u������ǂ��g�����v�u�ǂ��M���邩�v�͐l�Ԃ̎d���ł��B

���L�ۂ݂ɂ��Ȃ����߂́u�����I�Ȏg�����v

�ł́AAI���[�h���ǂ��g���悢�̂ł��傤���B�����̓V���v���ł��B

AI�̓������N�_�ɁA�l���m�F����B���Ƃ��AAI���[�h�ŁuAI���[�h�̎g�����v�ׂ���A���̂悤�ɍl���Ă��������B

�u����͑S�̑��Ƃ��Ă͗����ł����v

�u�ł́A���ɏd�v�����ȕ����͂ǂ����낤�v

�u�{���ɂ����������Ă����̂��H�v

�����āAAI�������������N���ǂ݁A���̏��Ƃ��Ƃ炵���킹��B

���̈��Ԃ����邩�ǂ����ŁAAI���[�h�́u�낤���ߓ��v�ɂ��u���ɗD�G�Ȋw�K�c�[���v�ɂ��Ȃ�܂��B

Google Search Central�ł��A�I�����C������]������ۂɂ͕����̏�Ŋm�F����p�����d�v���Ɩ��m�Ɏ�����Ă��܂��B

AI���[�h����A�������[�U�[�͂ǂ��ς���Ă����̂�

AI���[�h�̕��y�ɂ���āA�������[�U�[�̍s���͊m���ɕς��܂��B����܂ł̂悤�ɁA�u��������肢�l�v�u�L�[���[�h�I�т��I�݂Ȑl�v���L���Ȏ���ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B����ɏd�v�ɂȂ�̂́A���f���ׂ����𗝉����Ă��邩�ł��B

���Ƃ��A

�E���Ö@�ׂ�l

�E���i���r����l

�E�w�K���@��T���l

�����̐l�́A�u�����W�߂����v�̂ł͂Ȃ��A�u���f�������v�̂ł��B

AI���[�h�́A���f�ɕK�v�ȍޗ��𐮂���Ƃ���܂ł�S���A�l�Ԃ͍Ō�̌��f�ɏW������B�����́A�u�T���s�ׁv����ӎv����̏����H���ւƖ�����ς��Ă����܂��B

AI���[�h����Ɂu�M���������v�͂ǂ����܂�̂�

�����ŁA�T�C�g�^�c�ҁE��M�҂ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�Șb�����܂��B

AI���[�h�́A�ǂ�ȏ��ł������Ɉ����킯�ł͂���܂���B

�E�N���������̂��B

�E�ǂ�Ȍo���Ɋ�Â��Ă���̂��B

�E�����Ō�����Ă���̂��B

���������v�f���A���܂ňȏ�ɏd������܂��B�����Google�����N�����Ă���E-E-A-T�iExperience�F�o���EExpertise�F��含�EAuthoritativeness�F���А��ETrustworthiness�F�M�����j�̍l�����Ɗ��S�Ɉ�v���܂��B

�����g�A�����̂悤��AI���[�h���g���Ďd�������Ă��܂����AAI���[�h����͓��ɁA�u�����������̂܂ܕ��ׂ������̋L���v�����A���������ǂ����߂��A�ǂ�����ɗ��Ƃ������]�������Ƌ��������Ă��܂��B

AI���[�h�́u�l���Ȃ��Ă悭�Ȃ铹��v�ł͂Ȃ�

�Ō�ɁA���̋L���̌��_���͂����菑���Ă����܂��BAI���[�h�́A�l�Ԃ��l���Ȃ��Ă悭�Ȃ铹��ł͂���܂���B�ނ���t�ł��B�l����O�̏��������|�I�ɑ������Ă���铹��ł��B�����炱���A�l����͂�����l�قǁAAI���[�h���g�����Ȃ��܂��B

����ŁA�u���������炨���v�Ƃ���p���̂܂܂ł́AAI���[�h�͊댯�ȑ��݂ɂ��Ȃ蓾�܂��B

�܂Ƃ߁FAI���[�h�́u�M������́v�ł͂Ȃ��u�g�����Ȃ����́v

AI���[�h�́A�����̎����AI�ɓn�����悤�Ɍ����āA���͐l�Ԃ̖�������薾�m�ɂ����@�\�ł��B

�E���ׂ�

�E��������

�E��r����

�����܂ł�AI���S���B

�E���f����

�E�ӔC������

�E�s������

����͐l�Ԃ̎d���ł��B

���ꂪ�A���NGoogle�����ƌ������������Ă������̌��_�ł��B

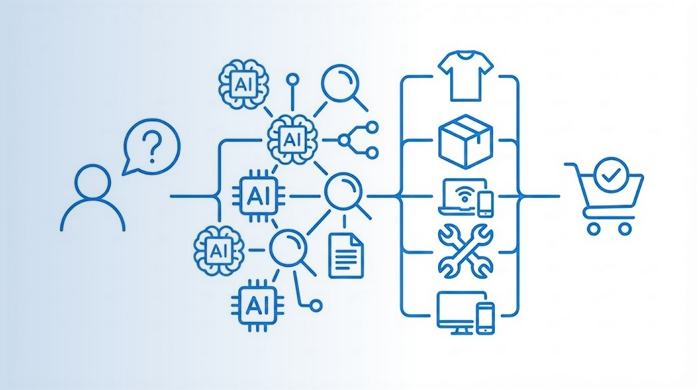

AI��������A���[�U�[�͂ǂ����i�E�T�[�r�X���w������̂��H���₩��n�܂�u�V�����w���v���Z�X�v

2026�N01��05��

2024�N�E2025�N�́AWeb�}�[�P�e�B���O�j�̒��ł��傫�ȓ]���_�ɂȂ�܂����B

���̗��R�́AGoogle�����̐��ނł͂Ȃ��AChatGPT�AGemini�APerplexity �Ȃ� AI�����̑䓪�ł��B

�����S���ōu���E��ƃR���T���e�B���O���s�����ł��A�u�������ʂ������̂ɖ₢���킹�������Ȃ��v�uChatGPT�o�R�ł̏W�q���������Ȃ��v�Ƃ������k�������Ă��܂��B���̔w�i�ɂ���̂́A���[�U�[�́u�����W�̓����v��AI�����ւƈړ����AGoogle�������S�̒����I�W���[�j�[�����ꂽ �Ƃ����\���ω��ł��B

����́A���E�I�Ȓ����f�[�^�Ǝ����g�̎�������ł̊ώ@�����ƂɁA�uAI�������g�������[�U�[�́A���i�E�T�[�r�X���w������܂łɂǂ̂悤�ȍs�����Ƃ�̂��H�v��������܂��B

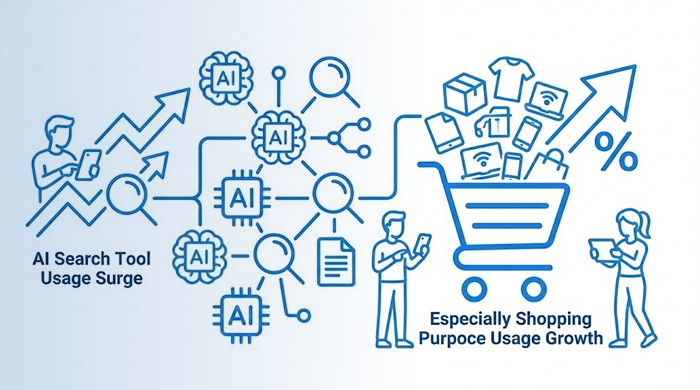

AI�����c�[���̗��p���}���F���Ɂu�������ړI�̎g�p�v���L�тĂ���

�܂��ŏ��ɉ�������ׂ��́AAI�����c�[���̗��p�Ґ����}�g�債�A���̒��ł� �V���b�s���O�E��r�����ړI�̗��p�������Ă��邱�Ƃł��B

�ȉ��̒������ʂ����̂��Ƃ𗠕t���Ă��܂��B

ChatGPT�v�����v�g�̗��p�����}��

Bain �̃��|�[�g�ɂ��ƁA2025�N�㔼�������� ChatGPT �̗��p�v�����v�g���� ��70%�����B���Ɂu�V���b�s���O�E��r�����v�J�e�S���̃v�����v�g�� ��25%���� �ƕ��͂���Ă��܂��B

����́AAI�������u����{��r�{�v��v�̏����t�F�[�Y���ւ��n�߂����Ƃ��Ӗ����܂��B

�����ł������ȏオ�uAI�����ŏ��i�ׂ��o������v

���{�����̒����ł́A�u���i�E�T�[�r�X�̑I���AI�������g�����o��������v�Ɠ��������[�U�[�� 52.6% �ɂ̂ڂ��Ă��܂��B

����ɒ��ڂ��ׂ��Ȃ̂́A���̂��� 61.4% ���uAI�����œ�����w���ӎv����ɉe�������v�Ɖ��Ă���_�ł��B

�s�o�T�t ����AI�̕��y���Ԓ����i�C���v���X�j

����́A�uAI�����͎Q�l���x�Ɏg���Ă��邾���v�Ƃ����i�K�����łɒ����A

���ۂ̍w���E�\�����݂��l�����ł̔��f�ޗ��Ƃ��Ďg���n�߂Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�������d�v�Ȃ̂́AAI���������ő������Ă���킯�ł͂Ȃ��A

AI�������u�l���邫�������v��u�����i�邽�߂̓����v�Ƃ��Ċ��p���Ă��郆�[�U�[�������Ƃ����_�ł��B

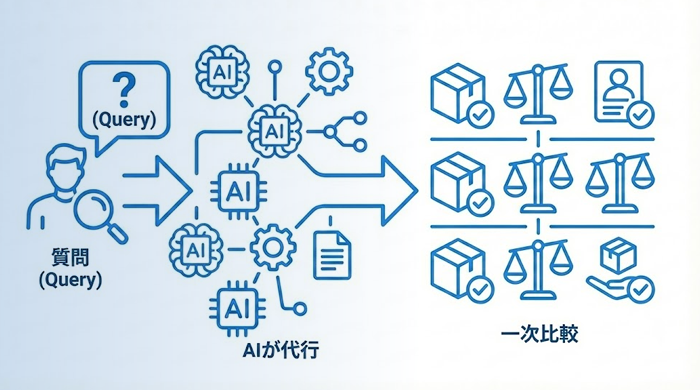

AI�����̑��i�K�F����i�N�G���j���u�ꎟ��r�v��AI����s

AI�����A�Ƃ��� ChatGPT ���g���������s���̍ő�̓����́A ���[�U�[���u�����L�[���[�h����͂���v�̂ł͂Ȃ��A�u���₷�邱�Ɓv����s�����n�߂�_�ɂ���܂��B

�]���� Google �����ł́A

�u�����@���t�H�[���@�������߁v

�u�V�F�t�i�C�t�@��r�v

�Ƃ������悤�ɁA�P���g�ݍ��킹���L�[���[�h��������ʓI�ł����B

����AAI�����ł́A

�u�����ł������߂̃��t�H�[����Ђ��r���āv

�u�v�����I�ԃV�F�t�i�C�t�̃x�X�g3�́H�v

�Ƃ����悤�ɁA�l�ɘb�������銴�o�Ŏ��R���̂܂��₵�܂��B

���̎��������� AI �́A���̂܂ܓ�����T���̂ł͂Ȃ��A ������e������ŕ����̏����⎋�_�ɕ������܂��B

���Ƃ��A

�E�n��͂ǂ���

�E�ǂ�Ȋ�Łu�������߁v�f����̂�

�E���i�т��A���т��A��含��

�Ƃ����� �����̃T�u�N�G���Ɏ����I�ɕ����i�N�G���t�@���A�E�g�j���A ���ꂼ��ɂ��ĊO�������Q�Ƃ��������ŁA �u�܂��͂������猟������Ƃ悢�v�Ƃ��� �����̔�r���ʂ��܂Ƃ߂Ē��܂��B

�܂� AI�����́A��r�T�C�g�����y�[�W�����ĉ��O�i�K�̍�Ƃ��܂Ƃ߂đ�s���Ă���鑶�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B

��b�^���i�����̌�������������

���̘_���ł́ALLM�i��K�͌��ꃂ�f���j���A���[�U�[�Ƃ̑Θb��ʂ��� �u�ŏ��͞B���������j�[�Y���A�i�K�I�ɖ��m�ɂ��Ă����v���Z�X�v���ǂ̂悤�Ɏx���ł��邩��������Ă��܂��B

�]���̌����ł́A���[�U�[���g��

�E��������

�E��r�����l��

�E�����i�荞��

�Ƃ�����Ƃ����ׂĎ����ōs���K�v������܂����B

��������b�^�����ł́A���[�U�[��������d�˂邾���ŁAAI�����̈Ӑ}�̕ω���[�܂��ǂݎ��A

�u�����d�����Ă���̂��v

�u�ǂ��Ŗ����Ă���̂��v

�u��r�|�C���g�͉��i�Ȃ̂��A�i���Ȃ̂��v

�Ƃ������_�������I�ɕ���Ȃ���A���̎��_�̃j�[�Y�ɍł����������i������܂��B

�܂肱�̌����������Ă���̂́AAI���P�ɏ��i����ׂ�̂ł͂Ȃ��A�u�T�� �� �������� �� ��r����v �Ƃ����w���O�̎v�l�v���Z�X���̂��̂��s���n�߂Ă���Ƃ��������ł��B

���̂悤�Ȍ������f���́A���łɌ����i�K���A���ۂ�AI�����̌��̒��Ō����̂��̂ɂȂ����܂��B

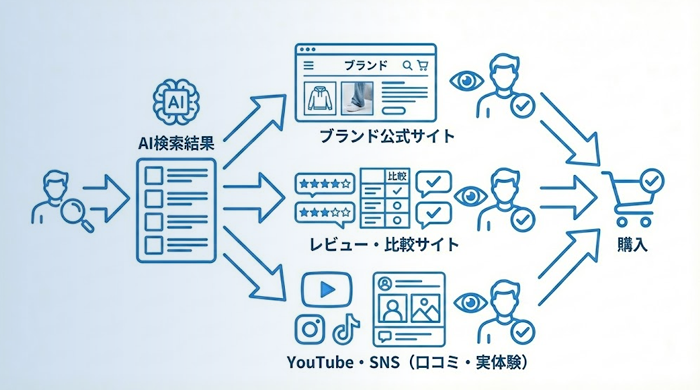

AI������̃��[�U�[�͕K���u�M�����m�F�t�F�[�Y�v�ɓ���

AI�����͔��ɕ֗��ł����A���̉����̂܂ܐM���đ����ɍw�����郆�[�U�[�́A�����_�ł͂܂������h�ł��B�����̃��[�U�[�́AAI�̉��u��������͂ނ��߂̎Q�l���v�Ƃ��Ď��A���̂����Ŏ��̍s���Ɉڂ�܂��B�܂�AAI�����͍w�������߂邽�߂́u�X�^�[�g�n�_�v�ɂ͂Ȃ��Ă��A�u�S�[���v�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł��B

�uAI�̉��Q�l�ɂ��A�ŏI���f�͎����ōs���v���[�U�[������

Adobe �̒����ɂ��ƁAAI�����𗘗p���Ă��郆�[�U�[�̑����́A�uAI�̉͌����I�ŏ����邪�A���̓��e�����̂܂܉L�ۂ݂ɂ���̂ł͂Ȃ��A���̌�Ɍ����T�C�g��r���[���m�F���Ă��画�f����v�Ɖ��Ă��܂��B

���̌��ʂ��番����̂́A���[�U�[�� AI ���u���������߂Ă���鑶�݁v�ł͂Ȃ��A�u�������r�����������Ă����A�V�X�^���g�v�Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ����_�ł��B

���̂��߁AAI�����͍w���v���Z�X�ɂ����ē����Ƃ��Ă̖�����S������A�ŏI�I�Ȉӎv����͕K�����[�U�[���g���s���\���ɂȂ��Ă��܂��B

���[�U�[�͎���3��K���m�F����

AI�����Ō���m�������ƁA���[�U�[�͂قڗ�O�Ȃ��A����3�������̖ڂŊm�F���܂��B

1. �u�����h�����T�C�g

2. ���r���[�T�C�g�E��r�T�C�g

3. YouTube�ESNS�i���R�~�E���̌��j

����͒����f�[�^�����łȂ��A�����g������Ő��������Ă������[�U�[�s���Ƃ����S�Ɉ�v���Ă��܂��B

�܂��A�u�����h�����T�C�g�Ŋm�F�����̂́A�u���̉�ЁE���̃T�[�r�X�͖{���ɐM���ł���̂��v�Ƃ����_�ł��B

��̓I�ɂ́A

�E���т⎖�Ⴊ������ƌ��J����Ă��邩

�E���Ƃ�^�c�҂̃v���t�B�[������������Ă��邩

�E��Â��Ȃ��A�p���I�ɍX�V����Ă��邩

�Ƃ������AE-E-A-T�i�o���E��含�E���А��E�M�����j�Ɋւ��v�f�������Ă��܂��B

���ɁA���r���[�T�C�g���r�T�C�g�ł́A�u��O�҂��猩�Ăǂ��]������Ă���̂��v���m�F����܂��B

�����ł́A

�E�ǂ��]�������łȂ��A�����]�����܂߂Ď��R��

�E�]���̓��e�ɋ�̐������邩

�E�����Ƌ߂�����̐l�̈ӌ������邩

�Ƃ������_��ʂ��āA�u�����T�C�g�̎咣���A�O�����猩�Ă��Ó����ǂ����v�f���Ă��܂��B

�����čŌ�ɁAYouTube��SNS�Ŋm�F�����̂��A�u���ۂɎg�����l�́u���̐��v��u���A���ȑ̌��v�ł��B

����Ⓤ�e��ʂ��āA

�E���ۂ̕��͋C�͂ǂ���

�E�g���Ă���l�q�Ɉ�a���͂Ȃ���

�E�{���Ō���Ă�������

�Ƃ������A���͂����ł͕�����Ȃ����o�I�ȕ�����⊮���Ă��܂��B

���Ƃ��A���鎕�ȃN���j�b�N�̎���ł́AChatGPT�����̃N���j�b�N�����̒��ŋ����Ă����ɂ�������炸�A�����T�C�g�ɏǗ�ʐ^�⎡�Î��т̌f�ڂ����Ȃ��A����Ɍ��R�~��̌��k���\���ɒ~�ς���Ă��Ȃ��������߁AAI�����o�R�̃A�N�Z�X���u�₢���킹�v��u���@�v�ɂ͌��т��܂���ł����B

���̃P�[�X���番����̂́AAI�����Ŗ��O�������邱�Ǝ��̂́u�X�^�[�g�n�_�v�ɂ����Ȃ��Ƃ����_�ł��B

���[�U�[�͂��̌�A

AI���� �� �����T�C�g�ŐM�������m�F �� SNS�E����Ől�̐����m�F �� �����܂��Ĕ�r�E����

�Ƃ����v���Z�X���o�āA���߂čs���Ɉڂ�܂��B

�܂茻�݂ł́A

AI���� �� �����T�C�g�iE-E-A-T�̊m�F�j �� SNS�E���R�~�i�l�̐��̊m�F�j �� �����E���f

�Ƃ������ꂪ�A���ʂȃP�[�X�ł͂Ȃ��u��ʓI�ȍw���s���v�Ƃ��Ē蒅������̂ł��B

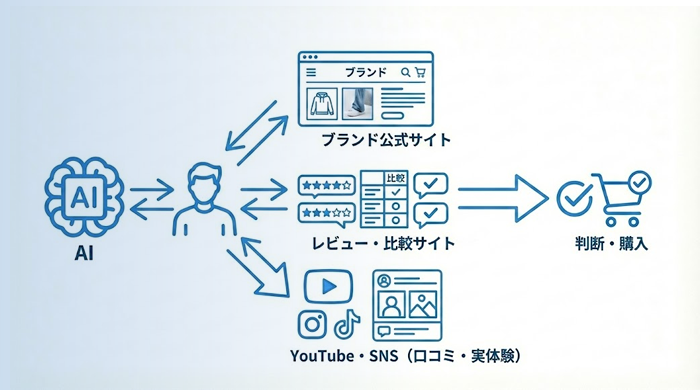

AI�������[�U�[�̍s���́u�����^�i�点��^�j�v�ɂȂ�FAI�Ɛl�ԏ����s��������

AI�����͕֗��ł����A�l�Ԃ͍ŏI�I�Ɂu�����Ŋm���߂����v�������ł��B���̂��߁A���テ�[�U�[�̍s���� �����ł͂Ȃ�������Ƀ��[�v���܂��B

�s�����^�W���[�j�[�̓T�^��t

1. ChatGPT�Ɏ��₷��

2. AI������v�Ē�

3. �C�ɂȂ������i�E��Ɩ��� Google�����Ŋm�F

4. ����� ��r�T�C�g�E���r���[ �ׂ�

5. YouTube�� ��O�҂̉���E���R�~���� ������

6. Instagram��X�� ���ۂ̎g�p���E�ʐ^ ��T��

7. �Ă�ChatGPT�Ɂu���̏��i�ő��v�H�v�Ǝ��₷��

8. �Ō�Ɍ����T�C�g�ELP�Ő\�����ݔ��f

���̗��������ƕ�����悤�ɁA���[�U�[�͈�xAI�̓��������ďI���̂ł͂���܂���B

AI�����őS�̑���c���������ƁA

�u�{���ɐM���ł���̂��v

�u�����Ǝ�������̐l�͂ǂ������Ă���̂��v

���m���߂邽�߂ɁA�l�Ԃ����M�������ւƈړ����܂��B

�����āA�O�������m�F���������Ő��܂ꂽ�V���ȋ^���s�����A�Ă�AI�ɓ��������Đ������܂��B

���́uAI �� �l�Ԃ̏�� �� AI�v�Ƃ��������������A�����^�W���[�j�[�̍ő�̓����ł��B

�d�v�Ȃ̂́A���̃v���Z�X���u�����Ă��邩��N���Ă���v�̂ł͂Ȃ��A�ނ��냆�[�U�[���T�d�ɁA�����I�ɔ��f���悤�Ƃ��Ă��錋�ʂ��Ƃ����_�ł��B

AI�͔��f�ޗ������������S���A�l�Ԃ̏��i�����T�C�g�E���R�~�E����j���ŏI�I�Ȕ[�����x���Ă��܂��B

���̂悤�ȍs�����[�v�́A���{�����̓���Ȍ��ۂł͂���܂���B�C�O�̕����̒����ł��AAI�������N�_�ɂ��Ȃ���A�ŏI���f�͕K���l�Ԃ����M�������ōs���A�Ƃ����w���s������ʉ������邱�Ƃ��m�F����Ă��܂��B

���[�U�[�� AI �� Web �����u�s�������Ȃ��画�f����v

Adobe �̕��͂ɂ��ƁA���[�U�[�� AI�����𗘗p���Č����I�ɏ���c���������Ƃł��A�ŏI�I�Ȕ��f�ɂ������ẮA�K���u�O���T�C�g�Ŏ������g�̖ڂŊm�F����v�v���Z�X�����ށA�Ƃ����s������邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B

����́AAI���������ɕ֗��ł������ŁA���[�U�[�ɂƂ��Ắu���̏���100���M���邾���̍ޗ��v�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B

����������ƁAAI�͔��f���s���Ă���鑶�݂ł͂Ȃ��A���f�ɕK�v�ȏ������A�l���₷�����Ă���鑶�݂Ƃ��Ďg���Ă���̂ł��B

���̂��߃��[�U�[�́AAI�����őS�̑������c���������ƁA

�u�{���ɐ������̂��v

�u�����̃P�[�X�ɂ����Ă͂܂�̂��v

���m���߂邽�߂ɁA�����T�C�g���r�T�C�g�A���R�~�A����Ȃǂֈړ����܂��B

�����ĊO�������m�F���钆�Ő��܂ꂽ�^���s�����A�Ă�AI�ɓ��������Đ����������A�Ƃ����s�����J��Ԃ��܂��B

���̂悤�ɁAAI��Web�����s�������Ȃ��画�f���邱�Ǝ��̂��A���݂̃��[�U�[�ɂƂ��Ă͎��R�Ȉӎv����v���Z�X�ɂȂ��Ă���̂ł��B

AI�������u���̓����v�ɂȂ�AGoogle�����́u�m�F�̏�v�֖����ω�

����܂ł� Web �}�[�P�e�B���O�ł́AGoogle�������u�����W�̓����v�ł����B������ AI�����̕��y�ɂ��A���̗��ꂪ�ς�����܂��B

User Intent�i���[�U�[�̈Ӑ}�j�ɂ���������̕ω�

User Intent�i���[�U�[�̈Ӑ}�j�ɂ���������̕ω��ł́A�����s�����̂��̂��傫���ς�����܂��B

�]���́AGoogle�����������W�̓����ƂȂ�A�����̃T�C�g�������Ō���ׁA���R�~��T���A�ŏI�I�Ɍ����T�C�g�œ��e���m�F���čw������Ƃ������ꂪ��ʓI�ł����B

������AI����ł́A���T���̓�����ChatGPT�Ȃǂ�AI�����Ɉڍs���Ă��܂��B��r����Ƃ������ꎟ�I�Ȕ��f��AI���S���悤�ɂȂ�A���[�U�[�͌��R�~��T�����߂�Google�����𑱂���̂ł͂Ȃ��ASNS��YouTube�֒��ڈړ�����P�[�X�������Ă��܂��B���̌��ʁA�����T�C�g�́u�ŏ��Ɍ���ꏊ�v�ł͂Ȃ��A�u�ŏI�I�Ȉӎv������s���ꏊ�v�Ƃ��Ă̖�������苭���Ȃ��Ă��܂��B

�܂�AGoogle�͓����ł͂Ȃ� �u�m�F�t�F�[�Y�̏d�v�X�e�[�W�v �Ɉڍs���Ă���̂ł��B

����͎������\�̃N���C�A���g��ƂŊώ@�������ۂƂ���v���܂��B

�EGoogle�̃N���b�N���͕ς��Ȃ�

�E������ �₢���킹���iCVR�j���ω����Ă���

�E�����́u������Google�ł͂Ȃ��AAI�ɂȂ����v����

�Ƃ����P�[�X���}�����Ă��܂��B

AI�����̕]����� E-E-A-T�i��含�E�o���E���А��E�M�����j

AI�́u�����L���O�v�ł͂Ȃ��u�v��v��Ԃ��܂��B�ł́AAI�͂ǂ̂悤�ȏ�����p����̂ł��傤���H�����̌����� Google �̌������j�́A�uE-E-A-T �̍����T�C�g�قLj��p����₷���v�Ɩ������Ă��܂��B

AI���ǎ��ȏ��D�悷�闝�R

Google �̕i���]���K�C�h���C���ł́A�uAI�ɂ��T�v�v�ɂ����Ă� E-E-A-T�i�o���E��含�E���А��E�M�����j����ɏ��]������Ɩ��L����Ă��܂��B

�܂�AAI�����ŏЉ���ɂ́ASEO�ȏ�Ɂu��含�̏؋��v���d�v�ɂȂ�܂��B

���͌���ł��̌X�������x���m�F���Ă��܂��B

�E�{�H����𑝂₵�����Ȉ�@ �� ChatGPT���ϋɓI�Ɉ��p

�E���ƃv���t�B�[���E���i�������@�������� �� AI�ɍ��m���œo��

�ESNS�ŏǗ����𓊍e�����������̉@ �� ChatGPT�Łu�n�於�{�{�p���v�ŏЉ���

����͋��R�ł͂���܂���B

AI�������[�U�[�́u�w���̌��ߎ�v��2����

AI�����𗘗p���郆�[�U�[���ŏI�I�ɍw����\�����݂ɓ��ݐ邩�ǂ����́A����2�̗v�f��������Ă��邩�ǂ����Ō��܂�܂��B

�@ AI�����E�����i�������Ƃ��Ă̐M���j

�A �����Ŋm�F�����u�O���̏؋��v�i���ŏI���f�̐M���j

�܂��@�́uAI�����E�����v�Ƃ����v�f�́A���[�U�[�ɂƂ��Ắu�ŏ��̈��S�ޗ��v�ł��B

AI�����Ŗ��O�������邱�ƂŁA

�u���Ƃ��Č������Ă��悳�������v

�u���̕]������ʂ�����T�[�r�X���v

�Ƃ����O���[�U�[�̒��ɐ��܂�܂��B

���̒i�K�ł́A�܂��w�������߂Ă���킯�ł͂���܂��A������I�����̒�����u�����Ώۂɓ���v���߂̏d�v�ȏ����ɂȂ��Ă��܂��B

����͎��̂悤�Ȓ����f�[�^��������t�����Ă��܂��B

AI �͍̉w���ӎv�ɉe������

�s�o�T�t ����AI�̕��y���Ԓ����i�C���v���X�j

�EAI�œ�����u�w���ɉe�������v�Ɠ��������[�U�[�F61.4��

���̐����������Ă���̂́AAI�������P�Ȃ�����W�c�[���ł͂Ȃ��A���[�U�[�̈ӎv����v���Z�X�̏����i�K�Ɋm���ɉe����^���鑶�݂ɂȂ��Ă���A�Ƃ����_�ł��B

����ŁA�A�́u�O���̏؋��v�́A�w�������f���邽�߂́u�Ō�̌㉟���v�ł��B

�ŏI���f�́u�O���̈ꎟ���v�ōs����

�s�o�T�t ChatGPT as a Search Engine�iAdobe�j

Adobe �̒����ɂ��ƁA���[�U�[�� AI �̉��Q�l�ɂ����A�ŏI�I�Ȕ��f�͕K���A�����Ŋm�F�����O���������Ƃɍs���Ă��܂��B

��̓I�ɂ́A

�E�����T�C�g�ł̐��������

�E��O�҂ɂ�郌�r���[���r���

�ESNS�⓮��ł̎��̌��E���R�~

�Ƃ������u�l�Ԃ����M�����ꎟ���v���m�F���������ŁA�[���ł����ꍇ�ɂ̂݁A�w����\�����݂ɐi�݂܂��B

�܂�AAI�����́u���f���s���鑶�݁v�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

AI�͓����Ƃ��Ă̐M����^���A�O���̏�ŏI�I�Ȕ[���Ɗm�M���x����A�Ƃ����������S���͂����肵�Ă���̂ł��B

���̌��ʁA���݂̍w���s���ł́A

AI�̐��E �~ �l�Ԃ̐��i���r���[�E���R�~�E�̌��k�j�~ �����T�C�g�̐M�����iE-E-A-T�j

����3����������Ƃ��ɁA�͂��߂ă��[�U�[�́u�����ő��v���v�Ɣ��f���A�s���ɓ��ݐ�܂��B

�܂Ƃ�

�{�L���ʼn�������悤�ɁAAI�������N�_�Ƃ��郆�[�U�[�s���́AGoogle��������Ƃ͍��{�I�ɍ\�����قȂ�܂��B

AI����̃J�X�^�}�[�W���[�j�[�͎��̂悤�ɕς�����̂ł��B

1. �����FChatGPT�Ȃ�AI����

2. �ꎟ��r�FAI����s

3. �m�F�FGoogle�����E��r�T�C�g

4. �[���FYouTube�ESNS�E���R�~

5. �ŏI���f�F�����T�C�g�iE-E-A-T�m�F�j

6. �₢���킹�E�w��

����͂܂��ɁA�uAI �~ ���� �~ SNS �~ ���R�~ �~ �����T�C�g�v�����ׂĘA����������ɓ��������Ƃ��Ӗ����܂��B

���͒��N�S���̊�Ƃ�SEO�EWeb�}�[�P�e�B���O���x�����Ă��܂������A���̌o������AAI����ɐ��ʂ��o����Ƃɂ͋��ʓ_������Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

����́A

�EAI�����ň��p����邾���́u��含�����v

�EGoogle�����Łu�m�F�����v�ɑς�����[�������T�C�g�\��������

�ESNS�E����Łu�l�̐����Љ�I�ؖ��v��~�ς��Ă���

�E���R�~�E���r���[�̐�����ӂ�Ȃ�

�E���Ђ̎��сE�o�����u�؋��Ƃ��Č��J���Ă���v

�Ƃ������Ƃł��B

AI���������y�������E�E�E

�ESEO�����ł͏��ĂȂ��B

�ESNS�����ł����ĂȂ��B

�EAI���ł����ĂȂ��B

����Ƃ́A���̂��ׂĂ��u�Ȃ��Ă����Ɓv�ł��B�����Ă��̒��S�ɂ͕K���uE-E-A-T�v������܂��B���Ђ��ǂꂾ�������uE-E-A-T�v�������Ă���̂����������ƁB���ꂪAI����̏����ւ̌��ł��B

ChatGPT����Ɂu�����v�ƁuSEO�v�͂ǂ��ς��n�߂Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����������̓]���_

2026�N01��03��

�O��ɑ����āAOpenAI�����J���������̌o�ό������|�[�g�uHow People Use ChatGPT�v�ɂ��čl���܂��B���̃��|�[�g�́AOpenAI�̌o�ό����`�[�������S�ƂȂ�A��w�����҂Ƌ����Ŏ��M�������̂ŁA2024�N����2025�N�ɂ����Ă̎��ۂ�ChatGPT���p���O���K�͂ɕ��͂��Ă��܂��B�A���P�[�g�≼���ł͂Ȃ��A�u�l�X��������AI�Ƃǂ̂悤�ɐڂ��Ă��邩�v�𐔗ʓI�Ɏ������A�ɂ߂ĐM�����̍����ꎟ�����ł��B

�s�o�T�t How People Use ChatGPT

SEO��Web�}�[�P�e�B���O�Ɍg���l�ɂƂ��āA���̃��|�[�g�����ʂɏd�v�Ȃ̂́AChatGPT�̘b�肻�̂��̂ł͂���܂���B�d�v�Ȃ̂́A�l�X�́u���̒T�����v�u�l�����v�u���f�̎d���v���A���łɕς��n�߂Ă��邱�Ƃ��A���̃��|�[�g���͂����莦���Ă���_�ł��B

�����G���W���́A���[�U�[�s���̕ω��ɂ���Đi�����Ă��܂����B�����č��A���̃��[�U�[�s���̑O�AChatGPT�ɂ���ď�������������܂��B

�����́u�ŏ��̍s���v�ł͂Ȃ��Ȃ����

�]���A�����킩��Ȃ����Ƃ�����A�܂������G���W�����J���̂�������O�ł����B�L�[���[�h����͂��A��ʂɕ\�����ꂽ�y�[�W���������ǂݔ�ׁA�������瓚����T���B���ꂪ���N�����Ă��������W�̊�{�s���ł��B

�������AOpenAI�̃��|�[�g��ǂނƁA���̗��ꂪ�������ς���Ă��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�l�X�͍��A�����Ȃ茟������O�ɁAChatGPT�ɑ��k����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̑��k���e�́u�Z�Z�Ƃ͉����v�Ƃ������P���Ȏ��₾���ł͂���܂���B�u�����̏ꍇ�͂ǂ��l����������v�u�ǂ����璲�ׂ�������v�Ƃ������A���B���Ől�ԓI�Ȗ₢�������Ȃ��Ă��܂��B

ChatGPT�́u�����̑�ցv�ł͂Ȃ��u�����̓����v

�����Ō�����Ă͂����Ȃ��̂́AChatGPT�������Ɍ����G���W�������S�ɒu��������킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B���ۂɂ́AChatGPT�͌����̓����Ƃ��Ďg���n�߂Ă��܂��B

���Ƃ��A���[�U�[�͂܂�ChatGPT�ɏ�������A�S�̑���l���������Ă��炢�܂��B���̂����ŁA�u���������ڂ����m�肽���v�u���������m�F�������v�Ǝv�����Ƃ��ɁA�����G���W�����g���B���̓�i�K�̍s���������Ă��܂��B�܂�A�����́u�ŏ��̍s���v�ł͂Ȃ��A�u�m�F��[�@��̎�i�v�ɕς�����̂ł��B

�����L�[���[�h�̎����ς��

���̕ω��́ASEO�ɒ��ډe�����܂��BChatGPT�ƑΘb������ɍs���錟���́A�ȑO������̓I�ŁA�Ӑ}�����m�ɂȂ�X��������܂��B���[�U�[�́A����������m�肽���̂������ꉻ������ԂŌ������邽�߂ł��B

����܂ł̂悤�ȁA�Z���B���ȃL�[���[�h�����łȂ��A��蕶�����܂����������Ă����܂��B����́A�u�L�[���[�h���l�ߍ���SEO�v���܂��܂��ʗp���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�u�������ڂ��Ă��邾���̃y�[�W�v���キ�Ȃ闝�R

ChatGPT�����y���钆�ŁA�^����ɉe������̂́A�u���������v����Ă���Web�T�C�g�ł��B�Ȃ��Ȃ�AChatGPT�͂��łɁA��ʓI�Ȏ���ɑ��鑦������ɓ��ӂƂ��Ă��邩��ł��B�p��̈Ӗ��A��{�I�Ȏ菇�A��ʘ_�Ƃ��������e�́AChatGPT�ɕ������̏�ŗ����ł��܂��B���̂��߁A�u�Z�Z�Ƃ͉����v�u�Z�Z�̕��@5�I�v�Ƃ������`���̃y�[�W�́A���ΓI�ɉ��l���������Ă����܂��B

����ł�Web�T�C�g���K�v�Ƃ���闝�R

�ł́AWeb�T�C�g��u���O�͕s�v�ɂȂ�̂ł��傤���B�����͖��m�ɁuNO�v�ł��BOpenAI�̃��|�[�g��ǂ�ł��Ċ�����̂́AChatGPT�����\�ł��邪�䂦�ɁA�l�Ԃ̌o���╶�������d�v�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��BChatGPT�́A��ʘ_�╽�ϓI�ȍl�����������͓̂��ӂł����A����̋ƊE����A���̌��A���s�k�A���f�̔w�i�܂ł͎����Ă��܂���B�����ɁAWeb�T�C�g���ʂ�������������܂��B

SEO���S�҂��������ׂ��{���I�ȕω�

SEO���S�҂̕��ɁA�����ň��Ȃ��Ƃ����`�����܂��B���ꂩ���SEO�́A�u�������ʂ��グ��Z�p�v�ł͂Ȃ��A�u���������O��̍s���𗝉�����́v������܂��B���[�U�[�́AChatGPT�ōl�������A���̂����Ō������Ă��܂��B�܂�AWeb�T�C�g�́u������^����ꏊ�v����A�u�l����[�߁A���f��������ꏊ�v�ւƖ�����ς��Ă����K�v������܂��B

SEO�͏I���Ȃ��A�����`���ς��

�����ŁA�����g�̍l���������q�ׂĂ����܂��B����܂ʼn��x���A�uSEO�͏I���v�u�����͂Ȃ��Ȃ�v�ƌ����Ă��܂����B�������A�����ɂ�SEO�͏I����Ă��܂���B�����A���̌`���ς�葱���Ă��������ł��BChatGPT�̓o����A���̉�������ɂ���܂��B�����G���W�����s�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�����̑O��ɐV�����s������������ƍl����ق����A�����ɑ����Ă��܂��B

ChatGPT�Ɂu���p�������v�Ƃ͉���

�ŋ߁A�uChatGPT�Ɉ��p�����T�C�g�ɂȂ肽���v�uAI�ɑI���R���e���c����肽���v�Ƃ������k���邱�Ƃ������Ă��܂��B�������A���̍l�����ɂ͏������ӂ��K�v�ł��B

OpenAI�̃��|�[�g��ǂ�ł킩��̂́AChatGPT�����������ہA�P�ɕ��͂������Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��A�u�M���ł���w�i�����邩�v�u�����Ƃ��ċ��ʂ��Ă��邩�v���d�����Ă���_�ł��B�܂�AAI�Ɉ��p����邩�ǂ����ȑO�ɁA�l�ԂɂƂ��ĐM���ł����ǂ���������Ă���̂ł��B

AI�́u�\�ʓI�Ȃ܂Ƃ߁v���D�܂Ȃ�

ChatGPT�͑�ʂ̏���v��̂����ӂł��B���̂��߁A�������𔖂��܂Ƃ߂������̃y�[�W�́AAI�ɂƂ��ĐV�������l�������܂���B���|�[�g�S�̂�ʂ��Ċ�����̂́AChatGPT���Q�Ƃ�����̑������A�u���łɐ������ꂽ��ʘ_�v�ł͂Ȃ��A�u�w�i�◝�R����������Ă�����v�ł���Ƃ����_�ł��B�����SEO�ɂ����Ă������ł��B

���_�������������y�[�W�����A

�E�Ȃ������Ȃ�̂�

�E�ǂ������O����̂�

�E�ǂ�ȃP�[�X�ł͓��Ă͂܂�Ȃ��̂�

�Ƃ������������܂܂�Ă���y�[�W�̂ق����A���ʓI�ɉ��l�������܂��B

�u�o���v���ő�̍��ʉ��v���ɂȂ�

�����ŁA�����g�̒��N�̌o������A�͂����茾���邱�Ƃ�����܂��BAI����ɍł����l�����܂�̂́A�u���ۂɂ���Ă����l�̌o���v�ł��B

OpenAI�̃��|�[�g�ł��AChatGPT���ӎv����x���Ƃ��Ďg���Ă��邱�Ƃ�������Ă��܂��B����͗���Ԃ��A�u�ŏI���f�͐l���s���v�Ƃ����O�ς���Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B�l�́A���f����Ƃ��Ɂu���̌��v���d�����܂��B�����Ⴞ���łȂ��A���s��⎎�s����̉ߒ���������́AAI�ɂ��l�ɂ����l������܂��B

SEO���S�҂��ׂ�₷�����

SEO���S�҂̕����AAI����Ɋׂ�₷�����������܂��B����́A�uAI�����邩��A�����ōl���Ȃ��Ă����v�Ƃ������z�ł��BOpenAI�̃��|�[�g��ʂ��Ĉ�т��Č�����̂́AChatGPT�́u�l����͂�D�����݁v�ł͂Ȃ��A�u�l����͂������o�����݁v���Ƃ������Ƃł��BAI�Ɋۓ��������R���e���c�́A���ǂǂ����Ō����悤�ȓ��e�ɂȂ�܂��B����ł́A�����G���W���ɂ��AAI�ɂ��A���[�U�[�ɂ��I��܂���B

AI�����SEO�́u�₢�v�����d���ɂȂ�

���ꂩ���SEO�ōł��d�v�ɂȂ�̂́A�u�������������Ɓv�ł͂Ȃ��A�u�₢�𐳂������Ă邱�Ɓv�ł��BChatGPT�͓������ł��܂����A�u����₤�ׂ����v�͌��߂��܂���B���[�U�[�̔Y�݂�����𗝉����A�u�{���ɒm�肽�����Ƃ͉����v�����ꉻ��������́A�l�Ԃɂ����ł��Ȃ��̂ł��B����́A����܂Ŏ���SEO�̌���ŏd�����Ă����u�����Ӑ}�̗����v�ƁA���S�Ɉ�v���Ă��܂��B

SEO�́u�l�̗����v�ɖ߂��Ă���

���̘A�ڂ�ʂ��āA���������������̂́AAI�̐i���ɂ����SEO������Ȃ�̂ł͂Ȃ��A�{������ׂ��p�ɖ߂��Ă����Ƃ������Ƃł��B����SEO�́A

�E�L�[���[�h������

�E�e�N�j�b�N���g��

�E�����G���W�������܂�

�Ƃ����������ɘc����������܂����B

�������AChatGPT��AI�����̓o��ɂ���āA�u�l�ɂƂ��Ė��ɗ����v�u�����������Ă��邩�v�Ƃ������_���A�Ăы��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�������Ȃ����A���ꂩ��Web�T�C�g�����A���邢�͋L�����������Ƃ��Ă���Ȃ�A���̓_���ӎ����Ă��������B

�EAI�ɏ��Ƃ��Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�EAI�Ɩ����������B

�EAI�����ӂȂ̂͐����Ɨv�Ƃ������Ƃ�m��B

�E�l�����ӂȂ̂͌o���Ɣ��f�B

���̖������S�𗝉��ł���AAI����ł�Web�T�C�g�̉��l�͉�����Ȃ��͂��ł��B

ChatGPT�͐l�X�́u�d���v�Ɓu�w�K�v���ǂ��ς��Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g�������u�Â��ȕω��v

2026�N01��03��

����̋L���ł́A�O���Ɉ�������OpenAI�������Ɍ��J�����o�ό������|�[�g�uHow People Use ChatGPT�v��ǂ݉����Ă����܂��B

���̃��|�[�g�́AOpenAI�̌o�ό����`�[�������S�ƂȂ�A��w�����҂Ƌ����ł܂Ƃ߂����̂ł��B�ő�̓����́A���ۂ�ChatGPT���p���O�i���������ꂽ��K�̓f�[�^�j�����Ƃɕ��͂��Ă���_�ɂ���܂��B

�܂肱�̌����́A�uChatGPT�́A���Ԃ��g���Ă��邾�낤�v�A�uAI�͎d����D���^�D��Ȃ��͂����v�Ƃ����������⊴�z�ł͂Ȃ��A�����ɐl�X���ǂ�ȏ�ʂŁA�ǂ�ȖړI��ChatGPT���g���Ă���̂����A���ʃf�[�^���疾�炩�ɂ����ꎟ�����ł��B

SEO��Web�}�[�P�e�B���O�̐��E�ł́A�ǂ����Ă��u�A���S���Y���v��u�e�N�j�b�N�v�ɖڂ����������ł����A�����I�ɐ��ʂ��o�����߂ɍł��d�v�Ȃ̂́A���[�U�[�̍s�����ǂ��ς���Ă��邩�𐳂����������邱�Ƃł��B���̃��|�[�g�́A�����E�w�K�E�d���Ƃ����A�������̎d�����̂��̂ɒ�������̈�ŁA���łɋN���Ă���ω���Â��ɁA���������m�Ɏ����Ă��܂��B

����͂��̒��ł��A�u�d���v�Ɓu�w�K�v�̌���ŁAChatGPT���ǂ̂悤�Ɏg���Ă���̂��H�Ƃ����_�ɏœ_�Ăĉ�����܂��B

�s�o�T�t How People Use ChatGPT

�u�d����D��AI�v�Ƃ����c�_���A�����Y���Ă��闝�R

ChatGPT���b��ɂȂ��������A���{�ł��uAI�Ɏd�����D����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����c�_������ɍs���܂����B

�������A���̃��|�[�g��ǂނƁA���̖₢���̂������P�������邱�Ƃ��킩��܂��B�Ȃ��Ȃ�A���ۂ�ChatGPT�̎g�����́A�u�l�̎d�����ۂ��ƒu��������v�Ƃ��������ɂ͐i��ł��Ȃ�����ł��B

���|�[�g�̕��͂ɂ��AChatGPT�͓���̐E�Ƃ����S�ɑ�ւ���`�ł͎g���Ă��܂���B�ނ���A�����̐l���u�����̎d���̈ꕔ�v��⏕���Ă��炤���߂Ɏg���Ă��܂��B

���������ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��B

ChatGPT�́u��ƒS���v�ł͂Ȃ��u�⍲���v

�d���ɂ�����ChatGPT�̗��p���e���ڂ�������ƁA���̂悤�ȓ����������яオ��܂��B

�l�X��ChatGPT�ɑ��āA�����i�����̂܂܋��߂�����A

�E�l�������邽�߂̕Ǒł�����

�E���������̕��͂𐮂���⏕

�E�����̗����������������m�F���鑊��

�Ƃ��Ďg���Ă���P�[�X�����|�I�ɑ����̂ł��B

���Ƃ��A��揑���[������ۓ�������̂ł͂Ȃ��A�u���̍\���Ŗ��Ȃ����v�u���Ɏ��_�͂Ȃ����v�Ƃ������`�ő��k����B���邢�́A���I�ȓ��e���u���S�҂ɂ��킩��悤�ɐ������Ăق����v�Ɨ��ށB����́A�l�ԓ��m�̎d���̐i�ߕ��ɔ��ɂ悭���Ă��܂��B

�Ȃ��u���Y�����オ��v�Ɗ�����l�������̂�

���|�[�g�ł́AChatGPT���g�����ƂŁu�d���������Ȃ����v�Ɗ����Ă���l���������Ƃɂ��G����Ă��܂��B�������A�����ł������Y������́A�P���ȍ�Ǝ��Ԃ̒Z�k�������Ӗ����Ă��܂���B

�ނ���d�v�Ȃ̂́A�l���n�߂�܂ł̃n�[�h�����������Ă���_�ł��B�����̐l�́A�d���ŔY�Ƃ��A

�u�ǂ�����������������킩��Ȃ��v

�u�l�����܂Ƃ܂炸�A�肪�~�܂�v

�Ƃ�����ԂɊׂ�܂��BChatGPT�́A���̏�Ԃ���������������ʂ����Ă��܂��B�ŏ��̈�����ꏏ�ɍl���Ă���鑶�݂����邱�ƂŁA�l�̓X���[�Y�ɍ�Ƃɓ����悤�ɂȂ�B���̌��ʂ́A�z���ȏ�ɑ傫���̂ł��B

�z���C�g�J���[�Ɩ��Ƃ̑������ǂ����R

���|�[�g�ł́AChatGPT�̗��p�����ɑ����Ă��镪��Ƃ��āA�m�I�J���A������z���C�g�J���[�Ɩ����������Ă��܂��B����͌����ċ��R�ł͂���܂���B

�z���C�g�J���[�̎d���́A

�E��������ł͂Ȃ�

�E���f��������߂���

�E�����������Ԃ�����

�Ƃ��������������Ă��܂��BChatGPT�́A�܂��ɂ��̕������x������̂����ӂł��B�t�Ɍ����A���ƒ��S�̎d����A����ł̐g�̓I�ȍ�Ƃڒu����������̂ł͂���܂���B���|�[�g�̃f�[�^���A���̓_���͂����莦���Ă��܂��B

�w�K�̌���ŋN���Ă���Â��ȕω�

���̃��|�[�g�ŁA������������Ȃ��̂��u�w�K�p�r�v�ł��B�w����Љ�l���AChatGPT���ƒ닳�t�̂悤�Ɏg���P�[�X���}�����Ă��܂��B�������A�����ł��d�v�Ȃ̂́A�u�����������Ă��炤�v�g�����ł͂Ȃ��Ƃ����_�ł��B

�����̏ꍇ�A

�E�킩��Ȃ�������ʂ̌������Ő������Ă��炤

�E�����̗����������Ă��邩�m�F����

�E�܂����₷���|�C���g�������Ă��炤

�Ƃ������`�ŗ��p����Ă��܂��B����́A�]���̌����⋳�ȏ������ł͕₢����Ȃ����������ł��B

SEO���S�҂���������w�Ԃׂ�����

�����ŁASEO���w�юn�߂�����̕��Ɍ����āA�ЂƂd�v�Ȏ��_�����L���܂��B

ChatGPT���d����w�K�ɐ[�����荞��ł���Ƃ������Ƃ́A�u���̎����v���ς���Ă���Ƃ������Ƃł��B�l�X�́A�f�ГI�ȏ��ł͂Ȃ��A�u�����ł���`�v�ɐ������ꂽ�������߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B

����́AWeb�T�C�g��u���O�ɋ��߂�������ɂ��������܂��B�P�ɏ�����ׂ邾���ł͑���܂���B�u�Ȃ������Ȃ�̂��v�u�ǂ��l��������̂��v�J�ɐ�������R���e���c���A���ꂩ��܂��܂��d�v�ɂȂ�܂��B

�u���Y�����オ��v�Ƃ������t�̌��

ChatGPT�ɂ��Č����Ƃ��A�u���Y�����オ��v�Ƃ����\�����悭�g���܂��B�������A���̌��t�͔��ɞB���ł��B

�����̐l�́A���Y�����ぁ�u��Ǝ��Ԃ��Z���Ȃ�v�u�d���������I���v�ƍl�������ł��B�Ƃ��낪�AOpenAI�̃��|�[�g��ǂނƁAChatGPT�������炵�Ă�����ʂ́A�P���Ȏ��Z�Ƃ͏����Ⴄ���Ƃ��킩��܂��B���ۂɋN���Ă���̂́A�u�l���n�߂�܂ł̎��Ԃ��Z���Ȃ�v�u�r���Ŏ~�܂�Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����ω��ł��B

�d�����~�܂�ő�̌����́u�l�����܂Ƃ܂�Ȃ����Ɓv

�����g�A���NSEO�R���T���^���g�Ƃ��đ����̌�������Ă��܂������A�d�����x���Ȃ�ő�̌����́A��Ɨʂł͂���܂���B

�����̏ꍇ�A

�E�����������킩��Ȃ�

�E�ǂ̏��ԂŐi�߂�������킩��Ȃ�

�E�Ԉ���������ɐi��ł��Ȃ����s��

�Ƃ������u�v�l�̒�v�������ŁA�肪�~�܂�܂��BChatGPT�́A���̏�Ԃ���������������ʂ����Ă��܂��B�������o���Ƃ��������A�u�l���邽�߂̑���v��p�ӂ��Ă���鑶�݂ł��B

���|�[�g�������u�⏕�I���p�v�̈Ӗ�

OpenAI�̃��|�[�g�ł́AChatGPT�̎d�����p�̑������A�⏕�I�iassistive�j�ł��邱�Ƃ�������Ă��܂��B�܂�A�l������ł���AAI�͂����܂Ře���ł��B

����͔��ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��B

����ChatGPT���u�d�������S�ɑ�ւ��鑶�݁v���Ƃ���A�g����l�Ǝg���Ȃ��l�̍��́A����قǑ傫���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�����������ɂ́AChatGPT���g�����Ȃ���l�قǁA���Y����ʂɑ傫�ȍ����o�n�߂Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�AAI�́u�l���������Ă���l�v��������̂����ӂ�����ł��B

�uAI���g����l�v�Ɓu�g���Ȃ��l�v�̌���I�ȈႢ

���̃��|�[�g��ǂ݁A����Ɍ���ł̌o�����d�˂Ċ�����̂́AAI���g����l�Ǝg���Ȃ��l�̍��́AIT�X�L���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�����o��̂́A���̂悤�ȓ_�ł��B

�EChatGPT���g����l�́A���������ɔY��ł���̂��A�ǂ����킩��Ȃ��̂����A������x���ꉻ�ł��܂��B����A�g���Ȃ��l�́A�u�Ƃ肠���������o���Ăق����v�Ɗۓ������Ă��܂��܂��B

�E���̌��ʁA�O�҂�AI����L�v�ȃq���g���A��҂́u�v�����قǎg���Ȃ��v�Ƃ������z�������ƂɂȂ�܂��B

SEO�̐��E�ł��������Ƃ��N���Ă���

�����SEO��Web����̌���ł��A�܂����������ł��BChatGPT�����܂����p���Ă���l�́A

�E�����Ӑ}������

�E�L���\���̂�����������

�E�����Ƃ��Ă��鎋�_��o��

�Ƃ������g���������Ă��܂��B

����ŁA�u�L����S���������悤�v�u��ʕ\�����镶�͂��o�����悤�v�ƍl����l�قǁA���ʂ��o�ɂ����X��������܂��B����́AChatGPT�����\�ł͂Ȃ�����ł͂���܂���B�g�������A�d���̖{���Ɗ��ݍ����Ă��Ȃ�����ł��B

AI����ɉ��l���オ��l�̓���

��������́A�����g�̍l�@�ł��BAI�����y�������قǁA�u�l������l�v�̉��l�͉�����ǂ��납�A�ނ���オ��܂��B�Ȃ��Ȃ�AAI�͖₢�𗧂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��BChatGPT�́A�₢�������ď��߂ė͂����܂��B���̖₢�̎������߂�̂́A�l�Ԃł��B

SEO�ł������ł��B�u���̃y�[�W�͒N�́A�ǂ�ȔY�݂ɓ�����̂��v���̖₢�𗧂Ă���l���AAI���g���Ă����ʂ��o���܂��B

�d���E�w�K�ESEO�ɋ��ʂ���{���I�ȕω�

OpenAI�̃��|�[�g��ʂ��Č����Ă���̂́AAI���d����w�K���u�y�ɂ���v�Ƃ��������A�u�v�l�̑O��v��ς��Ă���Ƃ��������ł��B����܂ŁA�l�͈�l�ŔY�݁A�l���A���s���낵�Ă��܂����B���ꂩ��́AAI�ƑΘb���Ȃ���l���邱�Ƃ��A������O�ɂȂ�܂��B

����́A�����Đl�Ԃ��ӂ���Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�ނ���A��荂�x�Ȕ��f��n���ɏW���ł��������������A�Ƃ������Ƃł��B

�܂Ƃ�

����̃��|�[�g�ł́AOpenAI�̌������|�[�g�����ƂɁAChatGPT���d���Ɗw�K�ɂ����炵�Ă���ω����@�艺���܂����B�d�v�Ȃ̂́AChatGPT���u�������o���@�B�v�ł͂Ȃ��A�u�l����͂������o�����݁v�Ƃ��Ďg���Ă���_�ł��B���̎g�����𗝉��ł��邩�ǂ������A����̎d����SEO�̐��ʂ�傫�����E���܂��B

����͌����s���̕ω��AAI�Ɉ��p�����T�C�g�̏����A�����Č��_��������Ă����܂��B

�s�֘A���t ChatGPT����Ɂu�����v�ƁuSEO�v�͂ǂ��ς��n�߂Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����������̓]���_

ChatGPT�͎��ۂɂǂ��g���Ă���̂��H�\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����ǂ݉����u���p���Ԃ̑S�̑��v

2026�N01��03��

�����OpenAI�����J�����uHow People Use ChatGPT�v�Ƃ����������|�[�g�ɂ��ĉ�����܂��B���̃��|�[�g�́AOpenAI�̌o�ό����`�[�������S�ƂȂ�A�č��̑�w�����҂Ƌ��͂��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂ŁA2024�N����2025�N�ɂ����Ă̎��ۂ�ChatGPT���p���O���K�͂ɕ��͂��Ă��܂��B������A���P�[�g������z���x�[�X�̋c�_�ł͂Ȃ��A�u�l�X�����ۂ�ChatGPT�ɉ����Ă���̂��v�v�I�ɉ�͂����A���ɐM�����̍����ꎟ�����ł��B

�s�o�T�t How People Use ChatGPT

���{�ł́uChatGPT�����͍쐬�c�[���v�u�d��������������AI�v�Ƃ����C���[�W����s���Ă��܂����A���̃��|�[�g��ǂނƁA���̔F���������Ɉ�ʓI�����킩��܂��BChatGPT�͂��łɁA�����A�w�K�A�ӎv����A���퐶���̑��k�܂Ŋ܂߂��A�V�������C���t���Ƃ��Ďg���n�߂Ă���̂ł��B

���̃��|�[�g�́u�����������v�̂�

�܂��������Ă��������̂́A���̃��|�[�g�̈ʒu�Â��ł��B���̒��ɂ́uChatGPT���d����D���v�uAI����̓������v�ȂǁA�h���I�ȋL���⓮�悪�������o����Ă��܂��B�������A���̑����͈�ۘ_��ꕔ����̏Љ�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B

����A�����OpenAI�̃��|�[�g�́A

�E�����l�K�͂̎����[�U�[�f�[�^

�E���ۂ̓��͓��e�i�v�����v�g�j�̕���

�E���p�ړI�E���ԑсE�E�Ƒ����̐���

�Ƃ������v�f��g�ݍ��킹�ĕ��͂��Ă��܂��B�܂�A�uChatGPT���ǂ��g���Ă��邩�v����邤���ŁA�����_�ōł��q�ϐ��������������ƌ����܂��B

SEO��Web�}�[�P�e�B���O���w�Ԑl�ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A���[�U�[�̍s�����̂��̂��ǂ��ς���Ă��邩��m�邱�Ƃł��B���̃��|�[�g�́A���̕ω��𐔎��Ŏ����Ă���Ă��܂��B

ChatGPT�̗��p�K�͂́A���łɁu�َ����v

���|�[�g�̒��ł��A�܂��ڂ������̂����p�K�͂ł��B

OpenAI�͂��̌����̒��ŁA2025�N���_�ɂ�����ChatGPT�̏T���A�N�e�B�u���[�U�[������7���l�ɒB���Ă���ƕ��Ă��܂��B����́A���E�l���̖�10�l��1�l���A���T�̂悤��ChatGPT���g���Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B

�C���^�[�l�b�g�A�X�}�[�g�t�H���ASNS�Ƃ������Z�p���}���ɕ��y���܂������AChatGPT�̍L������͂���������ɏ���X�s�[�h�ł��B���R�̓V���v���ŁA�u�g�������o���Ȃ��Ă��g����v����ł��B

�����G���W���ł́A�L�[���[�h���l���A�������ʂ��r���A�����y�[�W��ǂޕK�v������܂��B����AChatGPT�ł́A���i�l�ɘb��������悤�Ɏ��₷�邾���ŁA������x�������ꂽ�������Ԃ��Ă��܂��B���̑̌��̈Ⴂ���A�����I�ȕ��y���㉟�����Ă��܂��B

�l�X��ChatGPT�Ɂu�����v�����Ă���̂�

�ł́A���ꂾ�������̐l�́AChatGPT�ɉ������߂Ă���̂ł��傤���B���|�[�g�ł́AChatGPT�ւ̎�����e���̃J�e�S���ɕ��ނ��Ă��܂��B���̒��ŁA���ɗ��p�������͎̂��̂悤�ȓ��e�ł��B

��ڂ́A���퐶����w�K�A�d���Ɋւ���u���p�I�ȃA�h�o�C�X�v�ł��B���Ƃ��A�����@�̑��k�A���͂̏��������A�X�P�W���[���̍l�����A���N����K���Ɋւ��鎿��Ȃǂ��܂܂�܂��B����͒P�Ȃ錟���ł͂Ȃ��A�u�����̏܂��������v�����߂Ă���_�������ł��B

��ڂ́A�����W�ł��B�j���[�X�̗v��A���p��̈Ӗ��A���i��T�[�r�X�̔�r�ȂǁA�]���͌����G���W���ōs���Ă����s�����A���̂܂�ChatGPT�ɒu����������܂��B�������A���[�U�[�͒P�Ȃ���̗���ł͂Ȃ��A�u�������₷���������ꂽ�����v�����҂��Ă��܂��B

�O�ڂ́A���͂Ɋւ���x���ł��B���[�����̉������A��揑�̍\���A���̗͂v��⌾�������A�|��Ȃǂ�����ɓ�����܂��B���{�ł悭�m���Ă���ChatGPT�̎g�����́A���͂��̃J�e�S���ɏW�����Ă��܂��B

���|�[�g�ɂ��A�����̗��p�ړI�����ŁAChatGPT�̗��p�S�̂̑唼���߂Ă���Ƃ���Ă��܂��B�܂�AChatGPT�́u����Ȑl���g��AI�v�ł͂Ȃ��A����̎v�l���Ƃ��x���铹��Ƃ��Ďg���Ă���̂ł��B

�u�d���Ŏg���Ă���v�͖{�����H

���{�ł́uChatGPT�͎d���������c�[���v�Ƃ��������Ō���邱�Ƃ������ł����A���|�[�g��ǂނƁA�����ӊO�Ȏ����������Ă��܂��B

�m���ɁA�o�ꏉ����ChatGPT�́A�d����w�Ƃł̗��p���������ɍ������̂ł����B�������A���Ԃ��o�ɂ�āA�d���ȊO�ł̗��p���}�����Ă��܂��B���݂ł́A���퐶����l�I�ȑ��k�A�w�K�⏕�ȂǁA��d���p�r�̊������傫���Ȃ��Ă��܂��B

����́AChatGPT���u�d����p�c�[���v����u�����C���t���v�ɋ߂Â��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�����G���W�����A�d���ł��v���C�x�[�g�ł��g���Ă���̂Ɠ�����Ԃł��B

���̓_�́ASEO��Web�T�C�g�^�c���l�����Ŕ��ɏd�v�ł��B�Ȃ��Ȃ�A���[�U�[�͂��͂�u���ו���Google�v�Ƃ����Œ�ϔO�������Ȃ��Ȃ���邩��ł��B

�����s���́u�O�i�K�v�ɓ��荞��ChatGPT

�����ň�ASEO���S�҂̕��ɂ��Вm���Ă����Ăق������_������܂��BChatGPT�́A�����Ȃ茟���G���W����u�������鑶�݂ł͂���܂���B�������A�����̑O�i�K�ɓ��荞��ł��܂��B�܂�A�u���ׂ�ׂ����v�u�ǂ��l����������v�����������S���n�߂Ă���̂ł��B

�l�͂���܂ŁA�^�₪������Ƃ肠�����������A���ʂ����Ȃ���l���Ă��܂����B���͂��̑O�ɁAChatGPT�ɕ����ē������Ă���A�K�v�ɉ����Č�������A�Ƃ����s���������Ă��܂��B

���|�[�g�������u�ӊO�Ȏg�����v

OpenAI�̃��|�[�g�̒��ŁA�������ɒ��ڂ����̂́AChatGPT�̗��p�ړI���u��Ƃ̎������v�����A�u�v�l�̐����v�Ɋ���Ă���_�ł��B�����̐l�́AAI�Ƃ����Ɓu�l�̎d�������ɂ���Ă���鑶�݁v���C���[�W���܂��B�������A���ۂ̗��p�f�[�^������ƁAChatGPT�͕K�������u�������ۓ������鑊��v�Ƃ��Ďg���Ă��܂���B

���Ƃ��A���[�U�[�͎��̂悤�Ȍ`��ChatGPT���g���Ă��܂��B����e�[�}�ɂ��Ď����Ȃ�̍l�����܂Ƃ߂����Ƃ��A�����Ȃ芮���`�����߂�̂ł͂Ȃ��A�u�l�����̐����v�u�����Ă��鎋�_�̎w�E�v�u�ʂ̐���̒�āv�����߂�P�[�X�����ɑ����̂ł��B

����́A�����G���W���ł͓����Ȃ������̌��ł��B�����ł́A���łɑ��݂������T�����Ƃ͂ł��Ă��A�����̎v�l�Ɋ��Y���Ă����킯�ł͂���܂���B

�u�����v�����u�l����v���Z�X�v�����߂��Ă���

���|�[�g�̒��ł́AChatGPT���ӎv����x���idecision support�j�Ƃ��Ďg���Ă���_����������Ă��܂��B����͔��ɏd�v�ȃL�[���[�h�ł��B

�ӎv����x���Ƃ́A�ŏI�I�Ȕ��f��AI�������̂ł͂Ȃ��A�l�����f���邽�߂̍ޗ��⎋�_���������̂��Ƃł��B���ہA�����̃��[�U�[��ChatGPT�̉����̂܂܉L�ۂ݂ɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B

�u���������l����������܂���v

�u���̓_�͒��ӂ����ق��������ł���v

�Ƃ������⏕�I�ȏ������A�����ōl���A���߂Ă��܂��B���̎g����������ƁAChatGPT�́u�����G���W���{���k����v��g�ݍ��킹���悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă���ƌ�����ł��傤�B

�Ȃ������G���W�������ł͑���Ȃ��Ȃ����̂�

�����ň�x�ASEO���S�҂̕��ɂ��킩��悤�ɐ������Ă����܂��B�����G���W���́A�u���łɓ��������݂��Ă���₢�v�ɑ��Ă͔��ɋ��͂ł��B�������A�����̑����̔Y�݂�^��́A�����P���ł͂���܂���B

���Ƃ��A

�E�ǂ̃T�[�r�X��I�Ԃׂ��������Ă���

�E������������������킩��Ȃ�

�E��������Ɍ��܂�Ȃ��e�[�}�ŔY��ł���

���������ł́A�������ʂ������璭�߂Ă��A�����͏o�܂���B��������āA�������č������邱�Ƃ�����܂��BChatGPT�́A���́u�����������v����x���ݍӂ��Ă���܂��B�������A���[�U�[�̎�����e�ɉ����āA�����̎d����ς��Ă����B���̓_���A�l�X���䂫���Ă��闝�R�ł��B

SEO�ɂƂ��āA����͉����Ӗ�����̂�

�������炪�ASEO���w�Ԑl�ɂƂ��Ė{��ł��B

ChatGPT�̕��y�ɂ���āA�u���������O�̍s���v���ς��n�߂Ă��܂��B���[�U�[�́A�����Ȃ茟�����ɃL�[���[�h��ł����ނ̂ł͂Ȃ��A�܂�ChatGPT�ɑ��k���ē�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̌��ʁA�����G���W���ɓ��͂����L�[���[�h���ω����܂��B

�ȑO�́A�f�ГI�ȃL�[���[�h�������g���Ă��܂����B����������́AChatGPT�Ƃ̑Θb��ʂ��Đ������ꂽ�A����̓I�ňӐ}�̂͂����肵�������������Ă����\��������܂��B����́ASEO�ɂƂ��ă`�����X�ł�����A���Ђł�����܂��B

SEO�́u�������o�������v����ς��

��������́A�����g�̌o���܂����l�@�ł��B���͒��N�ASEO�̌���Łu�����Ӑ}�𗝉����邱�Ƃ��d�v���v�ƌ��������Ă��܂����B�������AChatGPT�̓o��ɂ���āA���̏d�v���͈�i�K�オ�����Ɗ����Ă��܂��B

���ꂩ���SEO�́A�u�����𑁂��o���y�[�W�v���]������邾���ł͕s�\���ɂȂ�܂��B�ނ���A

�E�Ȃ����̓����Ɏ���̂�

�E�ǂ��l��������̂�

�E���ɂǂ�ȑI����������̂�

�Ƃ������A�v�l�̓��J�Ɏ����Ă���R���e���c�������Ȃ�܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�l�X�͂��ł�ChatGPT�Łu�����v���邩��ł��BWeb�T�C�g�ɋ��߂�������́A���̐�Ɉڂ��Ă��܂��B

�u����ɓ�����T�C�g�v����u�l����[�߂�T�C�g�v��

SEO���S�҂̕��ɓ`�������̂́A�����ł��B

���ꂩ��T�C�g�����A���邢�͋L���������Ƃ��ɁA�u�����L�[���[�h�ɓ�����v���Ƃ������ӎ����Ă���ƁAChatGPT�Ƌ������邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�u�l����[�߂�v�u���f��������v���e�ł���AChatGPT�Ƃ͕⊮�W�ɂȂ�܂��B

���Ƃ��A���̌��A���s�k�A�ƊE���L�̎���A����ł����킩��Ȃ����f��B���������v�f�́A����܂��܂����l�����܂�܂��B

ChatGPT����ɂ�����u�l�̖����v

���|�[�g�S�̂�ʂ��Ċ�����̂́AAI���l��u��������Ƃ��������A�u�l�̍l����͂��g�����Ă���v�Ƃ����_�ł��B

ChatGPT�͖��\�ł͂���܂���B�������A�l���邽�߂̓y��𐮂��Ă���鑶�݂Ƃ��āA�l�X�̐����ɗn�����ݎn�߂Ă��܂��BSEO��Web�̐��E�ł��������Ƃ��N���܂��BAI�����ׂĂ������A���ׂĂf���鎞��ł͂���܂���B�ނ���A�l���ǂ�Ȏ��_�������A�ǂ����l��t�������邩���A������鎞��ɂȂ�܂��B

�܂Ƃ�

����́AOpenAI�̌������|�[�g�����ƂɁAChatGPT���ǂ̂悤�Ɏg���A�ǂ�Ȗ�����S���n�߂Ă���̂������Ă��܂����BChatGPT�́A�����G���W���̒P�Ȃ��ւł͂Ȃ��A�l�X�̎v�l�┻�f���x���鑶�݂Ƃ��Ďg���Ă��܂��B���̕ω��́ASEO�̑O��������̂��̂����������������Ă��܂��B

����́A�uChatGPT�͐l�X�̎d���Ɗw�K���ǂ��ς��Ă���̂��v�Ƃ����e�[�}�ɐi�݂܂��B���Y���A�z���C�g�J���[�Ɩ��A�w�K�s���̕ω��Ȃǂ��A���|�[�g�̈��p�Ɠ��{���������Ȃ���A����ɐ[��������Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 01�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

�ŐV�L��

- AI���[�h�̎g���������S�Ҍ����Ɋ��S����y�]�������Ƃ̈Ⴂ���킩��z

- AI��������A���[�U�[�͂ǂ����i�E�T�[�r�X���w������̂��H���₩��n�܂�u�V�����w���v���Z�X�v

- ChatGPT����Ɂu�����v�ƁuSEO�v�͂ǂ��ς��n�߂Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����������̓]���_

- ChatGPT�͐l�X�́u�d���v�Ɓu�w�K�v���ǂ��ς��Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g�������u�Â��ȕω��v

- ChatGPT�͎��ۂɂǂ��g���Ă���̂��H�\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����ǂ݉����u���p���Ԃ̑S�̑��v

- ChatGPT�EAI���[�h�EPerplexity �ł͂ǂ�Ȍ����N�G�������͂���Ă���̂��HAI��������́u�₢�v�͂���

- AI���Ē�`����u�����v�̖��� �\ Aloha Group Limited�� IAB Hong Kong�����J�������|�[�g�����

- Google CEO �T���_�[�E�s�`���C�������uGemini 3�v�ƃt���X�^�b�NAI�헪

- OpenAI���R�[�h���b�h�i���錾�j�߁\�\ Google��OpenAI�A�R�[�h���b�h������AI�����푈�̖{��

- �����ŋN����AI�摜���p����j���[�X����w�� �\�\ �Ȃ���Ƃ͂܂����̂��H

�A�[�J�C�u

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(162)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(52)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)