Web�W�q�Œn�}�����̏d�v�������炩�ɑ����Ă���5�̗��R

2022�N03��31��

�ŋ߁A�n�}��������芪�������傫���ω����Ă��Ă��܂��B

�X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�g�APC���̃f�o�C�X���g���Ēn�}���������郆�[�U�[��������ɂ��Web�W�q�ɂ�����n�}�����̏d�v�������炩�ɑ����Ă���悤�ł��B

�����v�킳��闝�R�͏��Ȃ��Ƃ�5����܂��B

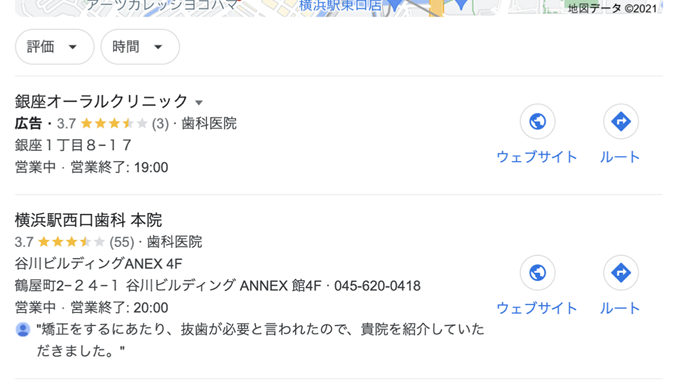

�P�A���R�����̏��ʂ������Ȃ��Ă��ڋq����̖₢���킹�A�\���݂�����Ȃ��P�[�X�������Ă���

�ʏ�A���R�����̏��ʂ�������ƃT�C�g����̖₢���킹��\���݂̌��������邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B�������AGoogle�̌������ʃy�[�W�̎��R�������̏�ɂ͒n�}�g������A�n�}�g�ŏ�ʕ\�������Ă�����̉e�����قƂ�ǖ����Ƃ����P�[�X�������Ă��܂��B

�����Google�̌������ʃy�[�W�̌㔼�ɕ\������Ă���P�ʂ���P�O�ʂ܂ł̎��R���������烊���N�������Ă���Web�T�C�g�����Ȃ��ŁA���̏�ɕ\������Ă���n�}�g�ɂ���X�ܖ��A�Z���A�d�b�ԍ��A�c�Ǝ��ԓ��̊�{�I�ȃr�W�l�X�������邾���ŃA�N�V�������N����Google���[�U�[�������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B

���̂��Ƃ͓��ɁAPC�ł͂Ȃ��A���o�C���ł�Google�Ō�������X�}�[�g�t�H�����[�U�[�Ɍ����邱�Ƃł��B���B�����i�X�}�z��Google���������Ă��X��T�����́A���Ԃɗ]�T�������Web�T�C�g�����Ă������炻�̂��X�̏���ǂݎ�낤�Ƃ���ł��傤���A���Ԃ������ċ}���ł��鎞�͓X�ܖ��ƏZ���A�d�b�ԍ��A�c�Ǝ��Ԃ����邾���ł����ɓd�b�����邱�Ƃ�����͂��ł��B�����Ă��̌X���͈ȑO�Ɣ�ׂĔN�X�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�Q�AGoogle�}�b�v�Ƀl�K�e�B�u�ȃ��r���[�����e�����Ƌ}�Ɍڋq����̖₢���킹�A�\���݂�����Ƃ���������

������ŋ߉�������N���C�A���g���畷�����Ƃł����A���Ђ�Google�r�W�l�X�v���t�B�[���i���FGoogle�}�C�r�W�l�X�j�Ɍ��������e�̈������R�~�����e���ꂽ����A�l�K�e�B�u�Ȍ��R�~���������e���ꂽ�r�[�ɂ��q����̖₢���킹��\���݂̌�������������Ƃ����A���k������܂��B

�ǂ�Ȃɓ��e���f���炵��Web�T�C�g������Ă��AWeb�T�C�g���\������鎩�R�����g�̏�ɕ\�������n�}�g�ɂ��鎩�Ђ̌��R�~�̓��e�����Ɉ����ꍇ�A�����q���h�����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��l�����܂��B

�R�A����܂�SEO�̉c�Ɠd�b�𑽐��Ă������A�ŋ߂�MEO�̉c�Ɠd�b�̂ق��������Ȃ��Ă���Ƃ���������

�̂���SEO��̑�s��Ђ���̉c�Ɠd�b�������Ƃ����̂͗L���Șb�ł��B�������ŋ߂͌����X���ɂ���A����ɒn�}�����ł̏�ʕ\�����s����Ƃ���MEO�iMap Engine Optimization�j��s��Ђ���̉c�Ɠd�b�������Ă���Ƃ������Ƃ���������Ă��܂��B�����MEO��ɑ�����v�����܂��Ă��邱�Ƃ������Ă���͂��ł��B

�S�AYahoo!JAPAN�AMicrosoft Bing�AApple��Google�}�b�v�̂悤�Ȓn�}�����T�[�r�X�ɗ͂�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���

Google���J���n�}�����r�W�l�X�̖��͂�����������̂��A���̌����G���W���^�c��Ƃ��n�}�����r�W�l�X�ɗ͂����n�߂܂����B

�@Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN�̒n�}�����̏��͓Ǝ��Ɏ��W�����ʂ����肵�Ă���B 2019�N12������Yahoo! JAPAN�͓Ǝ���Yahoo!�v���C�X�Ƃ����T�[�r�X��J�n���܂����B

���̎�����Yahoo!�����̒n�}�����ŏ�ʕ\��������ɂ�Yahoo!�v���C�X�Ɏ��Ђ̏���o�^����Ə�ʕ\�����ʂ��o��悤�ɂȂ�܂����B�����Google�����Ă���Google�r�W�l�X�v���t�B�[���i���́FGoogle�}�C�r�W�l�X�j�Ǝ����T�[�r�X��Yahoo!�v���C�X�Ƃ������Ƃ������Ŏ��Ђ̏����Ǘ��ł���V�X�e���ł��BYahoo!�v���C�X�ɓo�^���邱�Ƃɂ��AYahoo!���������łȂ��AYahoo! MAP�AYahoo!���R���AYahoo! JAPAN�̊e��T�[�r�X�ɘA�g���Ď��Ђ̏��𓊍e���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂����B

Yahoo!�����̒n�}�����ŏ�ʕ\��������ɂ�Google�r�W�l�X�v���t�B�[���Ɠ��l��Yahoo!�v���C�X���̎��Ђ̏����[�������A���R�~�𑝂₵�����ɃI�[�i�[�Ƃ��ĕԐM���������Ƃ����ʂ�����Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B

�A Microsoft Bing

�����G���W����Microsoft Bing�i����:Bing�j���^�c����Microsoft���ߔN�ɂȂ�Bing Places for Business�Ƃ����c�[����J�n���Ď��Ђ̃r�W�l�X���̒lj���Ǘ����o����悤�ɂȂ�܂����B

����ɂ��Microsoft Bing�����̒n�}�����ŏ�ʕ\����ڎw��MEO���X�^�[�g�����ƌ����܂��B���R�~���͓Ǝ��ɉ^�c�����ɁA��g���Ă��鍑���O�̃|�[�^���T�C�g�̌��R�~���\�������d�l�ɂȂ��Ă��܂��B

�B Apple�}�b�v

�����ŃX�}�[�g�t�H���s��̉ߔ�������Apple���ȑO����n�}�A�v������Ă��܂��B����Apple��2021�N6������Google�}�b�v�Ɣ�ׂĐl�C�����Apple�}�b�v�Ƀe�R��������邽�߂ɁAiOS 15�A�b�v�O���[�h�ł��ڍׂȒn�}�A��ʋ@�փi�r�AAR�r���[�Ȃǂ����悤�ɂȂ�܂����B

����狐���ƂR�Ђ̖{�i�Q���ɂ��A�n�}�����r�W�l�X�͐퍑����̗l����悷��悤�ɂȂ�܂����B

�T�AGoogle���n�}�r�W�l�X�ɖ{�������邽�߂�Google�}�C�r�W�l�X�Ƃ������̂�Google�r�W�l�X�v���t�B�[���ɕύX����

����狐���ƂR�Ђ��}������Google�́A2021�N11��4����Google�}�C�r�W�l�X�̖��̂��uGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���v�ɕύX���邱�Ƃ\���܂����B

���̕ύX�ɂ��AGoogle������Google�}�b�v�A�v�����璼�ڃr�W�l�X����\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�r�W�l�X�̊Ǘ����ȒP�ɂł���悤�ɂȂ�܂����B

���̂�ύX�������R�͔��\����Ă��܂��A�n�}�r�W�l�X�ɂ��͂����邽�߂ł��邱�Ƃ̑��́A����܂ňȏ�ɒn�}�����A���R�����A���X�e�B���O�L���ł̊�Ƃ̏���[�U�[�̍s�������Ƃ�����Y���܂Ƃ߂ĕ]�����悤�Ƃ����Ӑ}�������Č����܂��B����ɂ��Google�͉v�X���E���̊�Ƃ̏����ꌳ�Ǘ��A�ꌳ�]������̐���z�����Ƃ��\�z����܂��B

Google�ɂ�邱��������Ə��̈ꌳ�Ǘ�������ɐi�߂A����܂ňȏ��Google�n�}�����̐��тƎ��R�����ł̐��т��A�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���̐�ɂ���͎̂��R�����ŏ�ʕ\����ڎw�������Ȃ��Ƃ��AGoogle�n�}�����ł̎��Џ��̃p�t�H�[�}���X���o���Ȃ��Ȃ鎞�オ���邱�Ƃł��B

������������ɑΉ����邽�߂ɂ́A�n�}�����̎d�g�݂̗����Ɠ��X��MEO�ւ̎��g�݂ƒn�}�����A���S���Y���̃A�b�v�f�[�g�̓�������ڂ𗣂��Ȃ����Ƃł��B�����ĉ������A���l��MEO���ۓ�������̂ł͂Ȃ��A���Ђ���̓I��MEO�����Ђ̉^�c���[�e�B�[���̒��Ɏ�荞�ݎ��{���邱�Ƃ��K�v�ł��B

�y2022�N��MEO��zWhitespark�Ђ����\����Google�n�}�������ʌ���v���̍ŐV�ł�ǂ݉���

2022�N03��22��

Google��2021�N11��30���ɂ�2��ڂ̃��[�J�������A�b�v�f�[�g�����{���܂����B���[�J�������A�b�v�f�[�g�Ƃ�Google�̒n�}�����̏��ʂ����߂������ύX������̂ł��B1��ڂ̃��[�J�������A�b�v�f�[�g�͑O��̃u���O�L���ʼn�������悤��2019�N12��3���Ɏ��{����܂����̂�2�N�Ԃ�̃A�b�v�f�[�g�ł��B

����̃��[�J�������A�b�v�f�[�g�����\���ꂽ����Google�̍L��S���͌���Twitter�Ŏ��̐����\���܂����F

�wNovember 2021 local search update �����{�������܂����B11��30���ɊJ�n���āA12��8 ���܂ő����܂����B���[�J���������ʂ�����ۂɎ��������l�����邳�܂��܂ȗv���̍Ē��������̃A�b�v�f�[�g�͊܂�ł��܂��B

���Ǝ҂ɑ��Ă̈�ʓI�ȃK�C�_���X�͂���܂łƓ����ŁA������

https://support.google.com/business/answer/7091

�Ő������Ă��܂��B�x

�y��z Google SearchLiaison

���݂�Google�n�}�����ŏ�ʕ\�����邽�߂Ɏ��B���Q�l�ɂ��ׂ����͏��Ȃ��Ƃ��Q����܂��B1�͑O��̃u���O�L���ŏڂ�����������uGoogle�̃��[�J���������ʂ̃����L���O�����P������@�v�Ƃ����y�[�W�ł��B

�y�֘A���z Google�����\�����n�}�����̏��ʂ̌��ߕ��Ƃ́H

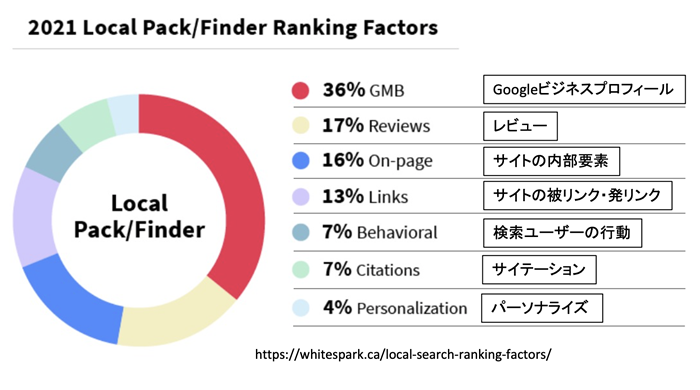

2�ڂ͉ߋ�5�N�ɓn��AGoogle�̒n�}�������ǂ̂悤�Ɍ��܂��Ă���̂������A���\���Ă����J�i�_��Whitespark�Ђ�Google�}�b�v�̌������ʌ���v���̃f�[�^�ł��B

�uGoogle�̃��[�J���������ʂ̃����L���O�����P������@�v�͑O��̃u���O�L���ŏڂ���������܂����̂ŁA�����Whitespark�Ђ����N���\����Google�}�b�v�̌������ʌ���v���̍ŐV�f�[�^�����Ȃ���A���B���m��ׂ�Google�n�}������ʕ\����iMEO��j���l�@���܂��B

Whitespark�Ђ̒����ɂ���2021�N12�����݁AGoogle�̒n�}������7�̗v���ɂ���Č��܂�Ƃ������Ƃł��B

1��1���Ă݂܂��傤�B

Google�r�W�l�X�v���t�B�[��

1�ڂ͑S�v����36%���߂�uGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���i���́FGoogle�}�C�r�W�l�X�v�ł��B

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���ɂ͊�Ə�����͂��闓����������A�N�X���̐��͑����Ă��܂��B

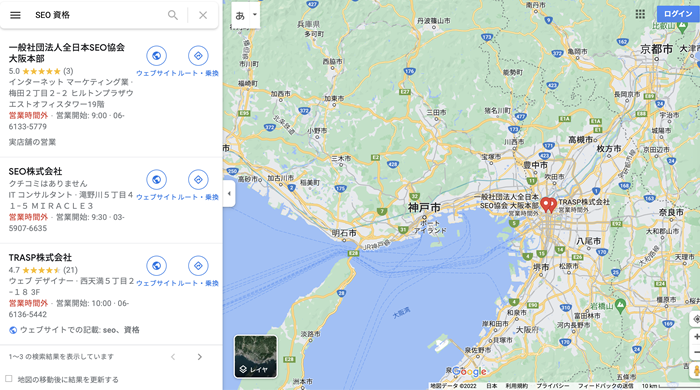

�P�AGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂ̍��T�C�h���j���[�ɂ���u�T�[�r�X�v�Ƃ����Ƃ���ɏ�ʕ\����ڎw���L�[���[�h��o�^����Ƃ��̃L�[���[�h�Œn�}�����ŏ�ʕ\������邱�Ƃ�����

����͌����������Ȃ��Ƃł����A�Ǘ���ʂ̍��T�C�h���j���[�ɂ���u�T�[�r�X�v�Ƃ������ڂ������ƃJ�e�S���̂悤�Ȋ��o�ŁA���Ђ����Ă���T�[�r�X��[�I�Ɏ����L�[���[�h��lj�����@�\������܂��B

�Ⴆ�A�uSEO�@���i�v�Œn�}�����ł̏�ʕ\����ڎw���ꍇ�́A�����Ɂu���i�v�Ƃ����T�[�r�X����lj�����̂ł��B

��������Ƃ��̃L�[���[�h�Œn�}�����ŏ�ʕ\�����₷���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B

�s�uSEO�@���i�v�Ō��������Ƃ��̒n�}�������ʁt

�Q�AGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂł͗l�X�ȏ��𓊍e�ł��܂����A�N�[�|����o�^����ƃN�[�|���ɓ��͂����L�[���[�h�Œn�}�����ŏ�ʕ\������邱�Ƃ�����

�������͊Ǘ���ʂɂ���u���e�v��I�����āA�w�b�_�[���j���[�ɂ���u�N�[�|���v��I�����čŐV�̓��T����o�^����Ƃ����ɓ��͂����L�[���[�h�Œn�}�����ŏ�ʕ\������邱�Ƃ�����Ƃ������̂ł��B

Google��Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂɂ���l�X�ȍ��ڂɂ��܂߂ɓ��͂����鎖�Ǝ҂�D�����܂��B�����Google�����ꂩ��L�������ő傫���҂����Ƃ���Google�n�}�����𐢊E��̒n�}�����T�[�r�X�Ƃ��Đ��������邽�߂��Ǝv���܂��B

���������Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂ����n���ĂȂ�ׂ��S�Ă̍��ڂɏ�����͂��邱�Ƃ����߂��܂��B

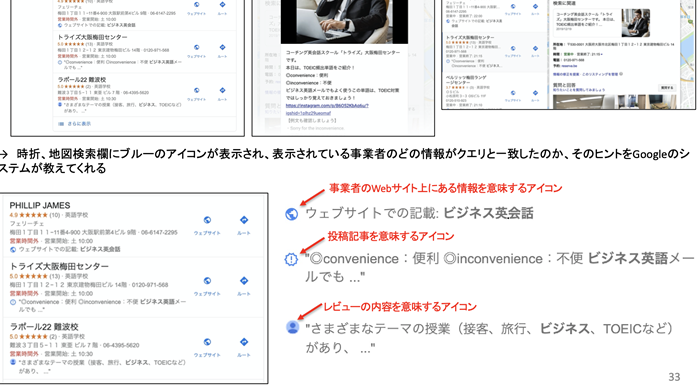

�����ɁAGoogle�̌������ʃy�[�W��̒n�}�g�ɂǂ̂悤�ȏ��A���ɃA�C�R�����\������邩�ɒ��ڂ��ׂ��ł��B���������Ă����Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂɓ��͂������̂ǂꂪ�������ď�ʕ\�����Ă���̂��������Ď��邩��ł��B

��������܂ł�����Ă���SEO�����ӂȐl�B�ɂ͂P�̋��ʓ_������܂��B�����Google�̌������ʃy�[�W�ɕ\������Ă��������ɏڂ����ώ@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�ǂ�Ȃɍׂ��ȕ�����L���A�摜�ł����������Ɩ����A�u���́A���̏�\������Ă���̂��H�v�Ƃ����^�������A������Nj�����M�ӂ�����̂ł��B��������������ϑ��͂�|�����Ƃ����߂��܂��B

���r���[

2�ڂ̏��ʌ���v���̓��r���[�ł��B���r���[�Ɋւ��ẮF

�P�A���r���[�̐��𑝂₷

�Q�A�]���̍������r���[�𑝂₷

�R�A�]���̒Ⴂ���r���[�����炷

�S�A���r���[�ɂ͕K���ԐM������

�Ƃ������Ƃ���ʕ\���Ɍ��ʓI�ł��B

���r���[�̐��𑝂₷

Google�̓��r���[�i���R�~�j���������Ǝ҂�n�}�����ŏ�ʕ\������Ƃ͂�����ƌ����T�C�g�Ō������Ă��܂��B

Google�̌����T�C�g�ɂ͌ڋq��URL���N���b�N���邾���ł����ɂ��̎��Ǝ҂̌��R�~���͗��ɃA�N�Z�X�o����悤�ɂ��邽�߂̒Z�kURL�����T�[�r�X����Ă��܂��B

���������T�[�r�X���g���Z�kURL�����[����SMS�i�V���[�g���b�Z�[�W�j�Ōڋq�ɓd�q�I�ɑ��邩�A���̒Z�kURL��QR�R�[�h�ɂ��ă`���V��n�K�L�A�X��POP���̈�����Ɉ������Όڋq�͂��̏�ł����Ƀ��r���[�������Ă���₷���Ȃ�͂��ł��B

�y�Q�l�T�C�g�z QR�R�[�h�����쐬�c�[���@

�������������Ő��͓I�Ƀ��r���[�𑝂₷���g�݂��Г��S�̂̉ۑ�Ƃ��Ď��g�߂A�������Ɣ�ׂĈ��|�I�Ƀ��r���[�������Ȃ��s���ȗ���ɂ������Ƃ��Ă��A�Z���Ԃŋ����ɃL���b�`�A�b�v�o����悤�ɂȂ�͂��ł��B

���r���[���𑝂₷���߂ɊԈ���Ă��A�ꕔ��MEO�Ǝ҂����Ă��郄���Z�̌��R�~���e�T�[�r�X�͐�ɗ��p���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

���ꂻ�̂��Ƃ�Google�ɔ��o������A�J�E���g�̒�~�܂��͍폜�Ƃ������Ɍ��������u������邾���łȂ��A�ڂ��Ƃ��������Ђ��ڋq�̃t�������ĕs���ȕ��@�Ń��r���[�𑝂₵�Ă���ƌ��R�~���e������Ƃ����ߎS�Ȃ��Ƃ��N���Ă��܂��܂��B

Google�͌����T�C�g���ɂ���u�֎~����ѐ�������Ă���R���e���c�v

�Ƃ����y�[�W�ł͂�����Ǝ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�X�p���Ƌ��U�̃R���e���c

���e����R���e���c�́A���̏ꏊ�ł̎��̌��Ɋ�Â��Ă���K�v������܂��B�]���𑀍삷��ړI�ŃR���e���c�𓊍e���Ȃ��ł��������B�܂��A���U�̃R���e���c�𓊍e������A�����R���e���c���e������A����̏ꏊ�Ɋւ���R���e���c���̃A�J�E���g���瓊�e�����肵�Ȃ��ł��������B

�Ȃ肷�܂�

Google �}�b�v���g���đ��l���\�����Ƃ͋�����܂���B�s���ȃR���e���c�A���U�̕\�������������ɊY�����܂��B

���̌l���ƁA�g�D���\���錠�����Ȃ��ꍇ�́A���e�R���e���c�������̌l���ƁA�g�D�Ɋ֘A�t���ĕ\�����Ă͂����܂���B

Google �́AGoogle �̑㗝�ł���A�܂��� Google �Ɍق��Ă���Ȃǂ̋��U�̎咣�����铊�e�҂ɑ��āA�R���e���c�̍폜��A�J�E���g�̒�~�A���̑��̖@�I�ȑ[�u����錠����L���܂��B

���Q�Ɋւ�����

�}�b�v���[�U�[�̓��e�R���e���c�́A�����ŕΌ��̂Ȃ����̂ł���ꍇ�ɉ��l�݂܂��B�֎~����Ă���s�ׂ̗�Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂��������܂��B

X�@�����̓X��T�[�r�X�̃N�`�R�~�𓊍e���邱�ƁB

X�@���݂܂��͉ߋ��̐E��Ɋւ���R���e���c���f�ڂ��邱�ƁB

X�@�������ЂɊւ���R���e���c�𓊍e���ĕ]���𑀍삷�邱�ƁB�x

���̂悤��Google�͕s���ȃ��r���[���e�ɑ��Ă��Ȃ茵�����Ή����邱�Ƃ��m���Ă��܂��̂ŁA���Ӑ[�����Ђ̃��r���[�𑝂₷���������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�Q�A�]���̍������r���[�𑝂₷

�����P�Ƀ��r���[�̐��𑝂₷�����ł͕s�\���ł��B�Ȃ�ׂ������]���̃��r���[�𑝂₳�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�R�A�]���̒Ⴂ���r���[�����炷

���̂��Ƃ�����������@��������Ȃ��ł��傤�B����͏��i�ƃT�[�r�X�̕i���̈ێ������邱�Ƃł��B�S�]�ƈ��̈ӎ����v�ƌڋq�ւ̕�d�̐��_��S�ЂɐZ�������邱�Ƃ��K�v�ł��B

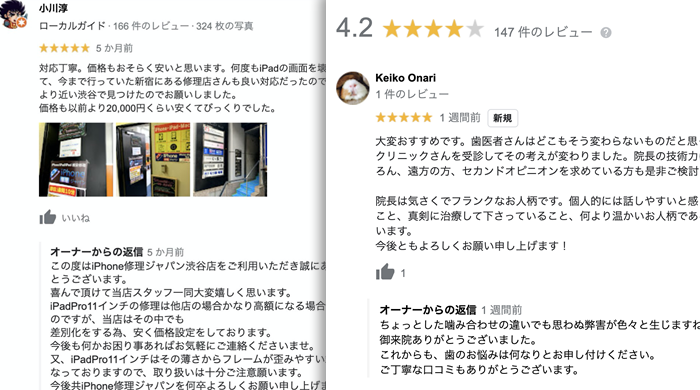

�S�A���r���[�ɂ͕K���ԐM������

���r���[����������ł��ꂽ���q�l�͋M�d�Ȏ��Ԃ������Ă���Ă��܂��B�D�܂������r���[�ɂ��D�܂����Ȃ����r���[�ɂ��K���ő��ŕԐM�����܂��傤�B

�T�C�g�̓����v�f

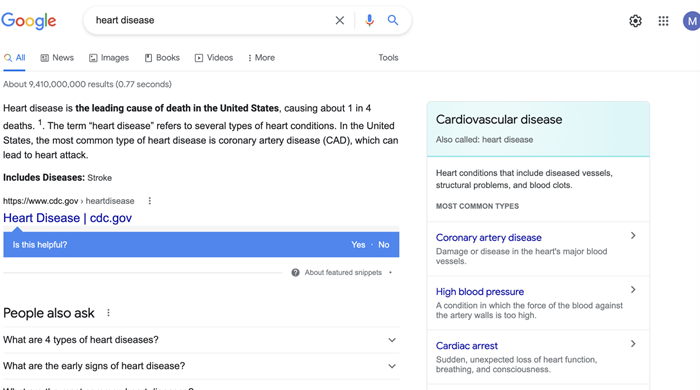

�R�ڂ̏��ʌ���v���̓T�C�g�̓����v�f�ł��B�����Google���n�}�����̏��ʂ����߂�ۂɁAGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[�����g���Ă��鎖�Ǝ҂̕]��������ۂɂ��̎��Ǝ҂̌����T�C�g�̓�����]���Ώۂɂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B

�ȏオ�A

�P�AGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[��

�Q�A���r���[

�R�A�T�C�g�̓����v�f

�Ƃ�����v�ȏ�ʂR�ʂ̌������ʌ���v���ł��B

�����3�̗v���͉ߋ��T�N�Ԃł��̏d�v���������Ă���v���ł��B

�����R�̗v���ȊO�ɂ��ȑO�قǂ̏d�v���͖������̖̂����ɏ��ʂɉe����^����v�����S����܂��B

�T�C�g�̔탊���N�A�������N

�S�ڂ̗v���̓T�C�g�̔탊���N�A�������N�Ƃ����v���ł��B

�ʗp�̎��R������SEO�Ɠ��l�ɁA�M�����������A���Ђ������T�C�g���玩�ЃT�C�g�Ƀ����N���Ă��炢���ЃT�C�g�̐M�p�����߂Ȃ��Ə�ʕ\���͍���ɂȂ�܂��B

�������N�Ɋւ��ẮA�M�����������A���Ђ������T�C�g�Ɏ��ЃT�C�g����ϋɓI�Ƀ����N�邱�Ƃ��L���ȑ�ł��B�����Ŏ������q�ׂĂ��邱�Ƃ̏؋��Ƃ��Ă��̍������ڂ��Ă���T�C�g��T���Ă����ɎQ�l�T�C�g�Ƃ��ă����N�邱�Ƃ��L���ł��B

�������[�U�[�̍s��

5�ڂ̗v���͌������[�U�[�̍s���ł��B���[�U�[�s�����������ƕ]���������Ȃ�n�}�����̏��ʂ��オ��₷���Ȃ�Ƃ������Ƃł����A����ɑ����̓��[�U�[�Ɍ��Ă��炦��R���e���c�̂���y�[�W�𑝂₵�Ă������ƈȊO�ɂ͓��ɂ���܂���B

�T�C�e�[�V����

6�ڂ̗v���̓T�C�e�[�V�����ł��B�T�C�e�[�V�����Ƃ́u���y�v�Ƃ����Ӗ��ŁA������̃T�C�g�Ƀ����N�͂���Ă��Ȃ����A��Ɩ��₻�̃u�����h�������̃h���C���̃T�C�g�ŏЉ��Ă����Ԃ̂��Ƃ������܂��B

�����N���Ă���Ȃ��Ă��\���܂���̂łƂɂ����Ȃ�ׂ���������̐M�����������T�C�g�A���А��������T�C�g�A�n�搫�������T�C�g�Ɏ��Ђ̎��ƎҖ��⏤�i�����Љ�Ă��炤���߂̑�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�p�[�\�i���C�Y

�Ō�̗v���̓p�[�\�i���C�Y�ł��B

����͌������[�U�[�́F

�E�ߋ��̌����������猩���Ă���n�D

�E���������n���I�ꏊ

�E���������f�o�C�X

�Ȃǂ̏����ɂ���ă��[�U�[���ɈقȂ����n�}�������ʂ��\�������Ƃ����Ӗ��ł��B����ɑ��Ă͓��ɑ�͍��̏��l�����܂���B

�ȏオWhitespark�Ђ����\����2021�N12�����݂�Google�n�}�������ʌ���v����1��1�̗v���������߂̑�ł��B

�����̗v����ЂƂ�m��A������邱�Ƃ�����Google�n�}�����ŏ�ʕ\�����邽�߂̍ł��m���ȑ�ł��B

�y�֘A���z Google�����\�����n�}�����̏��ʂ̌��ߕ��Ƃ́H

Google�����\�����n�}�����̏��ʂ̌��ߕ��Ƃ́H

2022�N01��06��

�ŋ߂ɂȂ��ĕ����̕���������u���݂�Google�}�b�v�̌������ʂ͂ǂ�����Ă��܂��Ă���̂��H���̗v���Ƒ�������ė~�����v�Ƃ������N�G�X�g�����������܂����B

����͔��\����Ă���ŐV�̏������Ȃ����������Ă��������܂��B

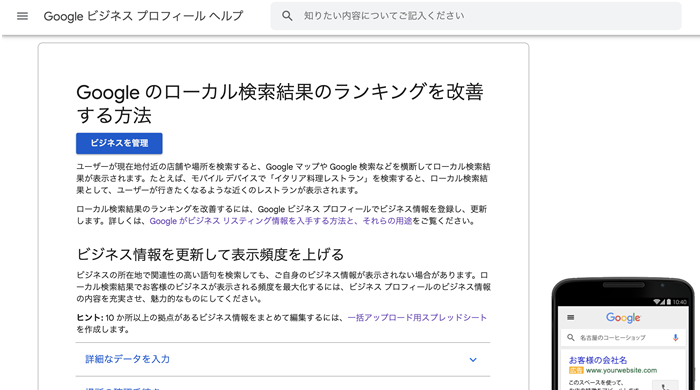

����̏��\�[�X��Google �r�W�l�X�v���t�B�[���w���v�Ƃ��������T�C�g���ōŋߔ��\���ꂽ�uGoogle�̃��[�J���������ʂ̃����L���O�����P������@�v�Ƃ����������ł��B

���̌����T�C�g�ōŏ���Google���q�ׂĂ���̂��E�E�E

�u�r�W�l�X�����X�V���ĕ\���p�x���グ��v�Ƃ������Ƃł��B

����͍X�V�p�x������Google�r�W�l�X�v���t�B�[���i��Google�}�C�r�W�l�X�j���^�c���Ă���Ƃ��̃r�W�l�X�̏�n�}�����ŏ�ʕ\������Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B

�܂�Google�}�b�v�ł̌������ʂ�������������܂��͏���p�ɂɍX�V���ׂ����Ƃ������Ƃł��B

Google�͍X�V���ׂ����Ƃ��āF

�P�A�ڍׂȃf�[�^�����

�Q�A�c�Ǝ��Ԃ̏��𐳊m�ɕۂ�

�R�A�N�`�R�~�̊Ǘ��ƕԐM���s��

�S�A�ʐ^��lj�

�Ƃ����S���������Ă��܂��B

�P�A�ڍׂȃf�[�^�����

���@�u�ڍׂȃf�[�^�v�Ƃ�Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̊Ǘ���ʂɓ���ƕ\�������u�z�[���v�Ƃ�����ʂœ��͂ł��܂��B

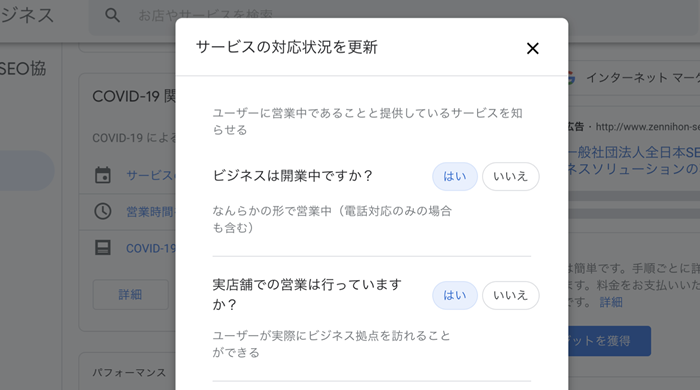

�����ɂ̓R���i��肪�[����������������V���ɁuCOVID-19 �֘A�ŐV���v�Ƃ������ڂ�����܂��B���̗��ɂ̓R���i�Ђɂ�����T�[�r�X�̑Ή�����͂���K�v������܂��B

���ɂ������͂̍��ڂ���������\�Ȍ���f�[�^����͂��čX�V�������߂܂��傤�B

�u�z�[���v�Ƃ�����ʂ̑��ɂ́u���v�Ƃ����y�[�W�ł��ڍׂȃf�[�^����͂��邱�Ƃ��o���܂��B�����ɂ͗l�X�ȃr�W�l�X�̊�{�I�ȏ�����͂��A�����ŐV�̏��ł��邱�Ƃ�ۂ悤�ɐS�����ĉ������B

�Q�A�c�Ǝ��Ԃ̏��𐳊m�ɕۂ�

���@�r�W�l�X�̊�{��̒��ł��c�Ǝ��Ԃ̐��m�����������߂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�K�����݂̍ŐV�̉c�Ǝ��Ԃ������悤�ɂ��邱�ƂƁA���Ђ̃T�C�g��ɍڂ��Ă���c�Ǝ��Ԃƈ�v����悤�ɂ��܂��傤�B

Google�͂킴�킴���B�̎��Ə��ɗ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA�T�C�g�̏��ƈ�v���Ă��邩���`�F�b�N���Ă���ƌ����Ă��܂��B�ނ�ɂƂ��Ẵ`�F�b�N�Ώۂ͕����I�ȓX�܂ł͂Ȃ��A���̔��f�ł���Web�T�C�g�Ȃ̂ł��B

�܂��A�w���v�y�[�W�ɂ́u�J�X���Ԃ�X���ԁA�j�Փ�����ʂȃC�x���g�ɍ��킹�����ʉc�Ǝ��ԂȂǂ��܂މc�Ǝ��Ԃ����I�ɍX�V���܂��傤�B���m�ȉc�Ǝ��Ԃ��\������Ă���A�ڋq�͉c�Ǝ��Ԃ�c���ł��A���S���ĉc�Ǝ��Ԓ��ɓX�܂�K��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�v�Ƃ���܂��̂ŁA�ʏ�̉c�Ǝ��Ԃ��L�ڂ��邾���łȂ��A�j�Փ�����ʂȃC�x���g�̎��̉c�Ǝ��Ԃ�lj�����ƕ]�������܂�\��������܂��B

�R�A�N�`�R�~�̊Ǘ��ƕԐM���s��

���@����͈ȑO���ł��d�v���ƌ����Ă���v���ł��B

��Ƃւ̌��R�~���������ƂƁA�����ɂȂ�ׂ������ԐM�𓊍e���邱�Ƃ�Google�}�b�v��ʕ\���ɂ͑傫�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B

��������炨�q�l�Ɍ��R�~�𓊍e���Ă��炤���߂̓������������������łȂ��A�������z�z����Ȃǂ��đ��i���܂��傤�B

�����ĕK���P���P���̓��e�ɑ��Ē��J�ȕԐM�𓊍e���ĉ������B�����ĕԐM�̒��ɂ͓��e�ւ̂���ƁA����T�[�r�X�̉��P�ɖ��߂�Ƃ����C������\�����镶�͂������p�^�[���ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ��珑���悤�ɂ��܂��傤�B

�S�A�ʐ^��lj�

���@������ȑO������ʂ�����ƌ����Ă�����̂ŁA�����N���C�A���g����̏����Ă���ƌ��ʂ������o�����ł��B

�����Web�̐��E�̎嗬�̃R���e���c�̓e�L�X�g�ł͂Ȃ��摜�ł��B���S�����A���當���̕��͂����������P���̎ʐ^��C���X�g����������̂��Ƃ�邱�Ƃ�����܂��BInstagram��Pinterest�Ȃǂ̎ʐ^���e���f�B�A�����s���Ă���̂����̏؋��ł��B

���Ђ̓X�܂̊O�ρA���ρA���ӂ̏A��舵���Ă��鏤�i��g���Ă�����i�A�ݔ��A���Օi�A�����Ă����œ����l�X��\�Ȃ���q�l�̎ʐ^��p�ɂɎB�e���ĊǗ���ʂɂ���u�ʐ^��lj��v�Ƃ����Ƃ��납�瓊�e���܂��傤�B

Google�������Ɏ��B�T�C�g�Ǘ��҂ɉ摜�𓊍e���Ăق��������킩���ʂ�����܂��B����́u�ʐ^��lj��v�Ƃ����Ƃ���������ƕ\�������y�[�W�ɂ���P�P�̉摜�ɖڂ̃A�C�R�����\������A���̉��ɉ摜�̉{�����\������Ă��邱�Ƃł��B

������ʑ̂ł��ʂ̎��ɕʂ̃A���O������B�e����Εʂ̉摜�Ƃ��ē��e���邱�Ƃ��\�ł��̂������e���邱�Ƃ�S�����ĉ������B

�������A���i�̃`���V��|�X�^�[�A�J�^���O���X�L���������摜��ʐ^�B�e�����摜�𓊍e���邱�Ƃ͔����܂��傤�B�����͍L�����Ƃ��ĉf����̂Ȃ̂ŁAGoogle�͊��}���܂���B

�uGoogle �̃��[�J���������ʂ̌f�ڏ��ʂ����P����v�Ƃ����T�C�g��Google���Q�ڂɏq�ׂĂ���̂��E�E�E

�u���[�J���������ʂ̃����L���O�����肳���d�g�݁v�Ƃ������ڂł��B

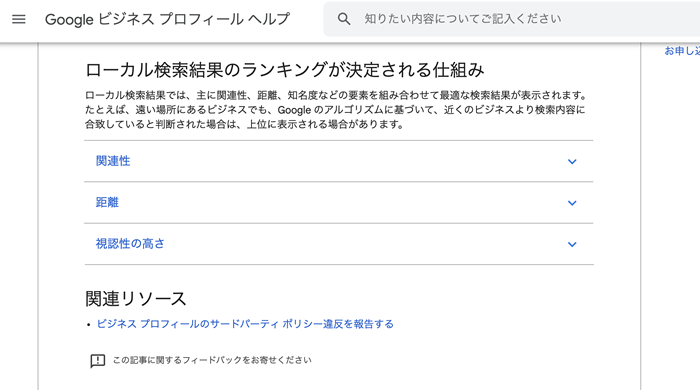

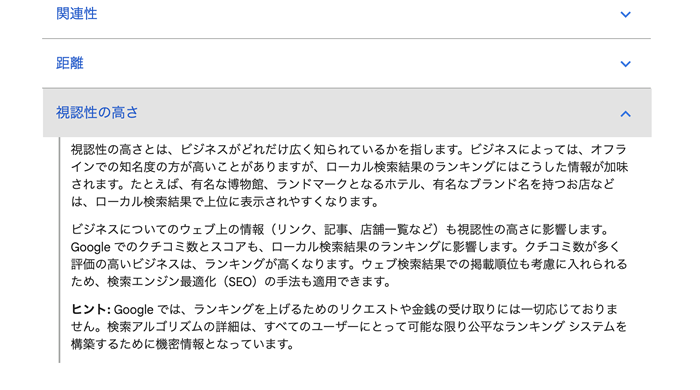

�����ł̓Y�o���AGoogle�̒n�}�����̏��ʂ��ǂ����܂�̂��Ƃ����������ʌ���v�����ƂĂ��V���v���Ȍ`�Ŕ��\����Ă��܂��B

�s���[�J���������ʂ̃����L���O�����肳���d�g�݁t

�P�P�̍��ڂ����Ă݂܂��傤�B

�����Web�����ɂ�����R�A�A�b�v�f�[�g�̃A���S���Y���Ɣ��Ɏ������̂ŁA�N�G���i�������L�[���[�h�j��Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̊�{����ɋL�����������Ƃ̊֘A��������������ق�Google�n�}�����ŏ�ʕ\���o����Ƃ������̂ł��B

�K��Google�r�W�l�X�v���t�B�[���́u���v�Ƃ����y�[�W������͂ł���u�r�W�l�X���v�Ƃ����Ƃ���ɂ͏�ʕ\����ڎw���L�[���[�h���܂߂����͂������悤�ɂ��܂��傤�B�������A���̕��͂͐^���̏��łȂ���Ȃ�܂���BGoogle�̒S���҂���Ђ̃T�C�g��ꍇ�ɂ���Ă͗L���ȃ|�[�^���T�C�g��V���b�s���O���[�����̑�O�҂̏���SNS���Œ������Ă��ꂪ�^�����ǂ������m�F����\��������܂��̂ŐT�d�ɋL������悤�ɂ��܂��傤�B

Google�����J���Ă���Q�ڂ̌������ʌ���v���́u�����v�Ƃ����v���ŁA������N�X�d�v�ɂȂ��Ă��܂��B

���[�U�[���u����ҁ@���l�v�Ƃ����N�G���Ō����������́A���l�s�Ƃ����傫�ȃG���A�ɂ��鎕��҂���I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A���l�w�̋߂��̎���҂��\������₷���Ƃ����A�w����߂����Ǝ҂���ʕ\������₷���Ȃ��Ă��Ă��܂��B

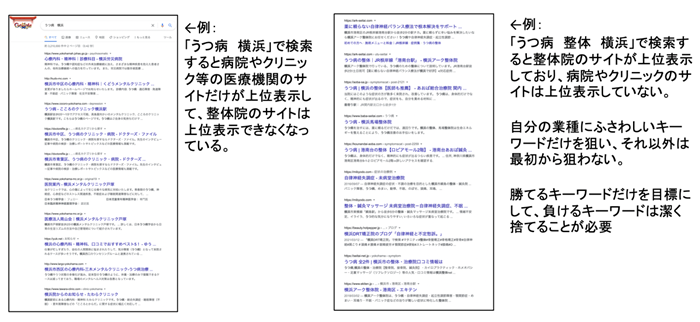

�܂��A�u���̉@�@�~�c�v�Ō��������Ƃ��͈ȑO�͔~�c���ӂ̗ג��⏭�������X�̂��X����ʕ\���ł��Ă����̂ł����A�ŋ߂͔~�c�w���ӂ��A�~�c�̏Z���̎��Ǝ҂���ʕ\������₷���Ƃ����ω����N���Ă��Ă��܂��B

���̖��ɑΉ����邽�߂ɂ͖����Ȓn�於�ł̏�ʕ\���͖ڎw�����ɁA���Ђ����݂���n���ł̏�ʕ\����ڎw�����Ƃł��B

�Ⴆ�A���Ђ��V���l�w�̋߂��ɏ��݂���ꍇ�́u����ҁ@���l�v��_���̂���߂āu����ҁ@�V���l�v�Ƃ����L�[���[�h�ł̏�ʕ\����ڎw���ׂ��ł��B

���ꂪ�ǂ����Ă����ȏꍇ�͉��l�w�̋߂����A�w�̒��ɓX�܂����z�����A�V�����X�܂��J�Ƃ��ׂ��ł��B

�R�ڂ̗v���́u���F���̍����v�ł��B���̃r�W�l�X���ǂꂾ�����̒��ɍL���m���Ă��邩�ł��B

�n���ŗL���ȃ����h�}�[�N�ƂȂ�悤�Ȏ{�݂�z�e���A�L���X�܂���ʕ\�����₷���Ƃ������͂��������̂ł��B

�L���ł͂Ȃ��r�W�l�X�͂ǂ�����Ώ�ʕ\���ł��邩��������Google�͐������Ă��܂��B

����́F

�i�P�j���Ђ̃T�C�g����̔탊���N�𑝂₷����

�i�Q�j�v���X�����[�X�T�C�g��j���[�X���f�B�A�A�|�[�^���T�C�g�Ŏ��Ђ̃r�W�l�X���Љ��邱��

�i�R�j�����Ă���炨�T�C�g�Ɍ��R�~���ǂꂾ���f�ڂ���Ă��邩�H

�i�S�j�������R�~�̕]�����������H

�i�T�j���̃r�W�l�X��Web�T�C�g��SEO�I�ɍ����]������Ă��邩�H

�Ƃ����悤��Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̏��ȊO�̊O���I�ȗv���̕]�������߂邱�Ƃł��B

�����̊O���I�ȗv���͒ʏ��Web�T�C�g�ɂ�����SEO���l�X�Ǝ��{���邱�Ƃɂ��L���ɂȂ�܂��B

���̂��ߒʏ��Web�T�C�g��SEO�̌p���I�Ȏ��{�����߂��܂��B

�܂��A�uGoogle �ł́A�����L���O���グ�邽�߂̃��N�G�X�g����K�̎��ɂ͈�؉����Ă���܂���B�����A���S���Y���̏ڍׂ́A���ׂẴ��[�U�[�ɂƂ��ĉ\�Ȍ�������ȃ����L���O �V�X�e�����\�z���邽�߂ɋ@�����ƂȂ��Ă��܂��B�v�Ƃ����悤�ɁA����ȏ�̌������ʌ���̗v���͌��J�o���Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂��B

�ȏオ�AGoogle�̌����T�C�g�Ŕ��\����Ă���Google�}�b�v�ŏ�ʕ\�����邽�߂�MEO�iMap Engine Optimization)��̍ŐV�e�N�j�b�N�ł��B

������MEO��e�N�j�b�N�����{���āA��Ђ�Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̏�n�}�����ŏ�ʕ\�����邱�Ƃ��F��܂��B

2021�N11���R�A�A�b�v�f�[�g��̖��炩�ȕω��Ƃ́H

2021�N12��15��

�O��̋L���ŕ����悤��Google��11��17���ɍ��N3��ڂ̃R�A�A�b�v�f�[�g�ł���uNovember 2021 Core Update�v�����{���܂����B�R�A�A�b�v�f�[�g�̎��{�͍��N��6����7�����������̂ō��N�͍��v�R����{����܂����B

�y�֘A���z 2021�N11���R�A�A�b�v�f�[�g�ւ̂S�̑�

����̃R�A�A�b�v�f�[�g���{����ɂ͑傫�ȕω��͂��܂�ϑ�����܂���ł������A��������P�T�ԁA�Q�T�ԂƎ��Ԃ��o�ɂ�đz���ȏ�̏��ʕϓ����N�����P�[�X����������܂����B

�����2021�N11���̃R�A�A�b�v�f�[�g���{��ɂ킩���Ă����S�̑傫�ȕω��ɂ��ĕ��܂��B

�P�A���{�Ȃǂ̌��А��������T�C�g�̏��ʂ������グ��ꂽ

11���̃R�A�A�b�v�f�[�g�����{����ĂP�T�Ԃ��炢�o�߂������ɑ����̌������ʃy�[�W�ɐ��{�̃T�C�g����ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B

�Ⴆ�u�����v�Ō�������ƃA�b�v�f�[�g�O�܂ł͖��Ԃ̖@�����������P�ʂ���R�ʂ܂ł��߂Ă����̂ɁA�}�ɐ��{�̃T�C�g�ł���@���Ȃ̃y�[�W���P�ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B���̃y�[�W�͓��e���R�������������ƂĂ����Ȃ��̂ɏ�ʕ\�����Ă���Ƃ������Ƃ͔@����Google�����А��������T�C�g�ł��鐭�{�̃T�C�g����ʕ\�������������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���ɂ��A�u�Q�n�@�ٌ�m�v�Ō�������ƃA�b�v�f�[�g�O�܂ł͖��Ԃ̖@���������̃T�C�g���P�ʁA�Q�ʂ��߂Ă����̂ɁA�A�b�v�f�[�g��ٌ͕�m��̃T�C�g�ƕٌ�m��^�c����ʃh���C���̃T�C�g����ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B

���̂悤�Ɍ��А��������T�C�g������̃A�b�v�f�[�g�Ŕ��ɗL���ɂȂ�܂����B

���А�������T�C�g�����̂܂�ʕ\���𑱂���ƌ��А����Ⴂ�T�C�g�͂����Ə�ʕ\��������ɂȂ�܂��B

���А��̏ڍׂ͂�����������������B

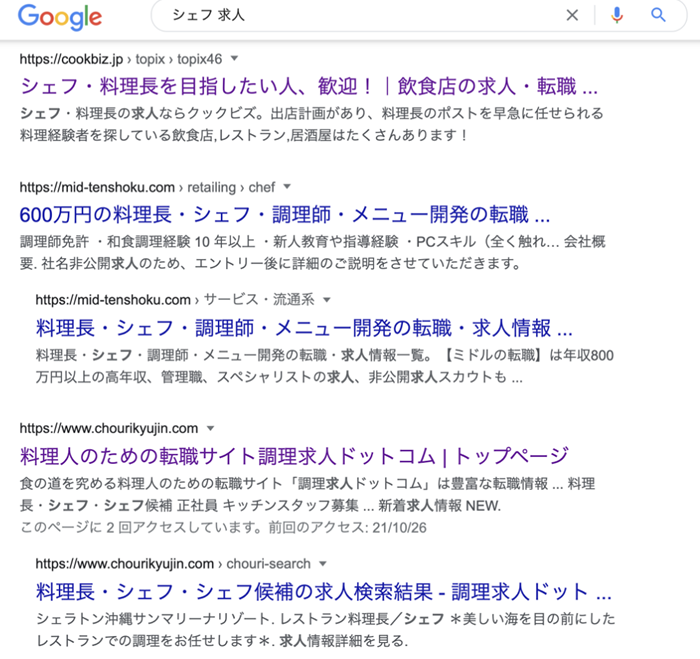

�Q�A���Ǝ҂̃T�C�g����ʕ\������悤�ɂȂ��Ă���

�n��r�W�l�X��T�����߂̌����L�[���[�h�Ō�������ƃA�b�v�f�[�g�O�͂�������̎��Ǝ҂��Љ��|�[�^���T�C�g��܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�������ԏ�ʕ\�����Ă��܂����B

�������A�A�b�v�f�[�g��͂��������T�C�g�̑��������ʂ𗎂Ƃ��A����Ɏ��Ǝ҂̌����T�C�g����ʕ\������X�������܂�܂����B

�Ⴆ�A�u���e���@�\�Q���v�Ō�������ƈȑO�͌������ʂP�y�[�W�ڂ̂��ׂẴT�C�g���|�[�^���T�C�g��܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�ł������A�A�b�v�f�[�g��́F

1�ʁF�R�E�\�Q���E���h�Ől�C�̔��e�@�E���e���E�w�A�T�����b�z�b�g�y�b�p�[�r���[�e�B�[

2�ʁF�y�\�Q���E�R�ŃI�X�X���z���e�@�E���e��30�I | �y�V�r���[�e�B

3�ʁF�y�\�Q���w�Ől�C�z�������߂̔��e�@�E���e���E�w�A�T�������������\�� - OZMALL�r���[�e�B

4�ʁF���e�� BELLE | �R�E�\�Q���̃w�A�T���� �x��

5�ʁFNATURA�y�i�`�����z�\�Q���E�R�̔��e���A���e�@�A�w�A�T���� – NATURA �i�`�����b�\�Q���E�R�̔��e��

6�ʁF�\�Q���̃J�b�g����肢���e��10�I�I | BSR PRESS | �l�C���e����� �x�X�g�T�������|�[�g

7�ʁF�R�E�\�Q���́y�V���[�g�w�A�E�V���[�g�{�u)�z�����ӂȏ����ȉB��Ɣ��e��NATSUYA(���e�@)

8�ʁFCIECA. - �w�A�T���� �V�G�J - ���h/�\�Q���̔��e��

9�ʁF�R �\�Q���̔��e�� MEE.

10�ʁF�\�Q���w�k��4���b�������P�Ŕ����ɂȂ����e�@�i���e���jAIR-AOYAMA�i�G�A�[�A�I���}�j

�Ƃ����悤�Ƀ|�[�^���T�C�g��܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�͒m���x�������z�b�g�y�[�p�[�r���[�e�B�[�A�y�V�r���[�e�B�[�AOZMALL�r���[�e�B�̂R�T�C�g�����ŁA���̑��͂��ׂĎ��ۂɔ��e���̎��Ƃ��c��ł��鎖�Ǝ҂̌����T�C�g����ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B

����ɂQ�y�[�W������ƂP�P�ʂ���Q�O�ʂ܂ł̂��ׂĂ����Ǝ҂̌����T�C�g���\�������悤�ɂȂ�܂����B

11�ʁF�w�A�T���� KYLI �\�Q���i�L���j| �w�A �w�b�h�X�p �w�A�Z�b�g | �m���W�A�~���J���[ | 20��30�エ�����߁��\�Q���E��R�̃I�V�������e�@�E���e�� – �\�Q���E��R�̔��e�@�E���e�� KYLI OMOTESANDO

12�ʁF�\�Q�� ���e�� ���e�@�b�\�Q�� BUMP�y�o���v�z

13�ʁFYOKE�b�R�@�\�Q���@���e��

14�ʁF���h�E�����_�{�O�ōs���������ɍs������e��BEYOND

15�ʁF�\�Q���̔��e��(�w�A�T����)�b BRILLIANT�i�u�����A���g�j

16�ʁF�\�Q�� ���e�� �h�D�[�u�� DOUBLE �h�D�[�u���\���Y DOUBLE SONS

17�ʁFLOND OMOTESANDO�\�Q���b������e���w�A�T����LOND�y�����h�z

18�ʁF�����E���h�E�\�Q���ŃJ�b�g�A�w�A�J���[�Ȃ�bI+TOE(�C�g)

19�ʁFLILI

20�ʁF���h ���e�� �\�Q�� MOMO HAIR SALON�i�����j

����Ȃɂ������̎��Ǝ҂�������ʂQ�O�ɕ\������邱�Ƃ͒������Ԃ���܂���ł����B

���̒n��L�[���[�h�ł��������Ƃ������܂��B���e���ƊE�Ɠ����悤�Ƀ|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g����ʕ\����Ɛ肵�Ă������H�Ɗ֘A�̃L�[���[�h�́u�Ă����@�V�h�v�Ō����P�y�[�W�ڂ͈ȑO�̂悤�Ƀ|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g��ʕ\�����Ă��܂����A�Q�y�[�W�̌㔼����͑����̏ē�������̌����T�C�g����ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B

11�ʁF�y�V�h�~�ē��z�����₵�������{���͋��������Ȃ��������ߏē�7�I

12�ʁF�V�h�ŏē����y���ނȂ炱���I�������ߓX15�I�y���i�ʁz | WINOMY-���C�m�~- ���C����������OK�̂��X���T����O�����T�C�g

13�ʁF�V�h�w�����ōs���ׂ��ē��X8�I�I�n��70�N�ȏ�̘V�܂Ɍ��c�^�����ƌ�����L���X�� | FAVY[�t�@�r�[]

14�ʁF�؊� - ���V�h�̏ē��E�؍�����

15�ʁF�ē����C�N �V�h����X�̂��ē� | �yOFFICIAL SITE�z�ē����C�N | 1�l1��̖������[�X�^�[�ōD���Ȃ����y���߂��l�ē��X �ē����C�N

16�ʁF�V�h�ŏē��Ȃ�u�Z�̐�v

17�ʁF���L�j�N�X�g�A�i���L�j�N�X�g�A�j�b�ē�

18�ʁF�V�h�̕��꒬�u�����v���������ē�

19�ʁF���X�������� | �ē��g���W

�Q0�ʁF�V�h�Ő�i�̏ē��������ߓX17�I�I�����Ĕ��������A���͋C�ǂ����X�Ȃ�

�u���e���@�\�Q���v�̏ꍇ���A�u�Ă����@�V�h�v�̏ꍇ���|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�͏�ʕ\�����Ă��܂����A�A�b�v�f�[�g�O�Ɣ�ׂ�Ƃ��̕���ʼne���͂̍����l�C�T�C�g�������c��A�����łȂ��|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�̏��ʂ����������X��������܂��B

����͏�ʕ\����ڎw���n��r�W�l�X���c�ގ��Ǝ҂ɂƂ��ĂƂĂ��ǂ��X���ł��B

�|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g���肪��ʕ\�����Ă��邩��ƒ��߂�̂ł͂Ȃ��ASEO�����̂��߂̎��g�݂�S�苭���p�������Google�ŏ�ʕ\���o�����]�����Ă�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B

�܂��A�|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g���^�c���Ă����Ƃ͂���܂Œʂ�̂����𑱂���̂ł͂Ȃ��A���Ƒ��Ђƒ��Ă��Ȃ����[�U�[�ւ̉��l��n�����A���Ƒ��Ђƍ��ʉ������Ȃ��Ă͍��㐶���c��Ȃ��Ƃ����F�������ׂ��ł��B

���ۂɐl�C�N�[�|���s���Ď����O�̉c�Ɨ͂����Čf�ڌ����������z�b�g�y�[�p�[��y�V���̐l�C�|�[�^���T�C�g�͏�ʕ\�����Ă��܂����A��Õ���ɂ����Ă͑����̃h�N�^�[�̏���ڂ̃h�N�^�[�Y�t�@�C�����͏�ʕ\�������Ă��܂��B

�|�[�^���T�C�g�Ƃ܂Ƃ߁E�����L���O�T�C�g�^�c��Ƃ͒P�ɓd�b���̂悤�ɓX�܂��Љ��Ƃ����P���Ȏd��������̂ł͂Ȃ��A����ȊO�̕t�����l�������o���Ē��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����オ���܂����B

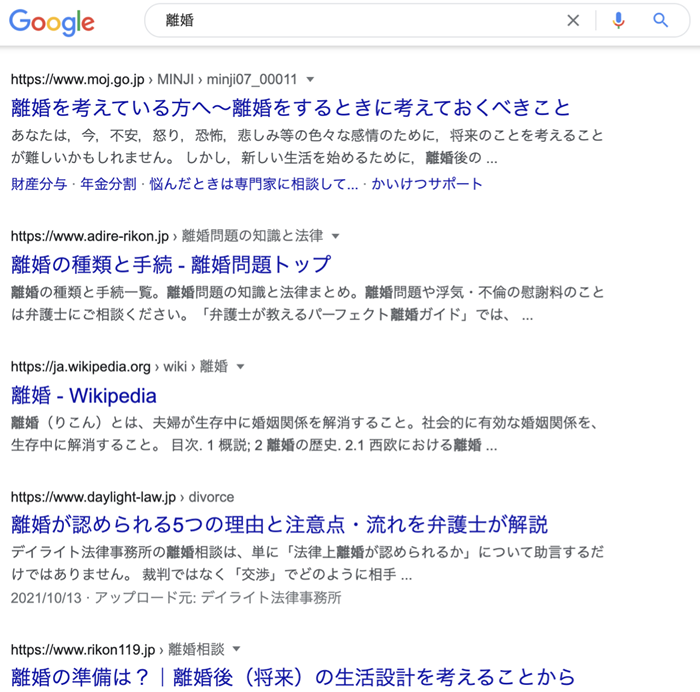

�R�A��含�̍����T�C�g�������T�C�g������ʕ\������悤�ɂȂ���

Google�ł͂P�O�N�ȏ�O�����含�������T�C�g����ʕ\������X��������܂����B

���Ȉ�@�̏ꍇ���ƃN���j�b�N�̌����T�C�g�Ƃ��������I�ȏ�����Ă���T�C�g�����A�C���v�����g�̐��T�C�g�̂ق����u�C���v�����g�{�i�n�於�j�v�Ƃ����悤�ȃL�[���[�h�ŏ�ʕ\������X��������܂����B

�������A2018�N����Google�����{�����R�A�A�b�v�f�[�g�ȍ~�́A�M�������d������悤�ɂȂ������ߐM���ł���T�C�g���烊���N���Ă��炦��m�������������I�ȏ�����Ă��鑍���T�C�g�̂ق�����ʕ\������悤�ɂȂ�܂����B

���̌X��������ω����܂����B�]���قǂł͖����ł����A���N��ʕ\���ł��Ȃ��Ȃ��Ă������T�C�g������̃A�b�v�f�[�g�ȍ~���ʂ��㏸����悤�ɂȂ����̂ł��B

�Ⴆ�A�u�V�F�t�@���l�v�Ƃ������l�֘A�̃L�[���[�h�Ō�������Ə]���͗l�X�ȐE��̋��l�����f�ڂ��Ă���Indeed�⋁�l�{�b�N�X�̂悤�ȑ������l�T�C�g���肪��ʕ\�����Ă��܂������A�V�F�t�̋��l����ɓ����������T�C�g�ł���N�b�N�r�Y�⒲�����l�h�b�g�R���������g�b�v�P�O�ɕ\�������悤�ɂȂ�܂����B

���ɂ��A�u��ʎ��́@�ٌ�m�@��t�v�̂悤�Ȗ@���֘A�̃L�[���[�h�Ō�������ƃA�b�v�f�[�g�O�͖@���������̌����T�C�g�i�����T�C�g�j���肪��ʂ��߂Ă��܂������A�A�b�v�f�[�g��́A�����@�����������ʃh���C���ʼn^�c�����ʎ��̂̐��T�C�g���v���Ԃ�ɏ�ʂɃ����N�C������悤�ɂȂ�܂����B

1�ʁF��t�Ō�ʎ��̃g���u����ٌ�m�ɑ��k�b��ʎ��ٌ̕�m�i�r

2�ʁF�y��Q�ґ����z��t���Ō�ʎ��̂ɋ����ٌ�m | �ٌ�m�@�l�T����

3�ʁF��ʎ��� | ��t�ٌ̕�m�y��Α����@���������z

4�ʁF��t�ɂ����ʎ��̂̔�Q�ґ����ٌ̕�m������@���������Ƃ����A��t�u�@��������

5�ʁF��t���̌�ʎ��̂ɋ����y�������߁z�ٌ̕�m�ɑ��k�b��ʎ��ٌ̕�m���k�L��

6�ʁF��t���̌�ʎ��̂ɋ����ٌ�m | �R�R�i���@�����k

7�ʁF��ʎ��́b�@�����k�b��t���ٌ�m��

8�ʁF��t�Ō�ʎ��̂ɋ����ٌ�m�ɑ��k�b�����b��Α����@��������

9�ʁF��t���Ō�ʎ��̂ɋ����ٌ�m | ��ʎ��̂̈Ԏӗ��E�ٌ�m���k�Ȃ�A�f�B�[���@��������

10�ʁF��t�Ō�ʎ��̂ɋ����ٌ�m | �ٌ�m�@�lALG&ASSOCIATES ��t�@��������

���̂��Ƃ͍��ł����T�C�g��ʃh���C���ō�邱�Ƃ͖��ʂł͖������Ƃ��Ӗ����܂��B���e���[�����Ă���A�탊���N�l���̓w�͂��}��Ȃ��Ȃ�Α����I�ȏ��������T�C�g�̑��ɕʂ̃h���C�����擾���Đ��T�C�g����邱�Ƃ͗L���Ȏ�i�ł��B

�������T�C�g����ʕ\�����Ă��闝�R�́A���̕���̃G�L�X�p�[�g���Ƃ�����ۂ�^���邱�Ƃ��\�����炾�Ǝv���܂��B

�l�X�ȃT�[�r�X����鑍���T�C�g���^�c���Ȃ���A���̒��Ŏ��Ђ����ӂȃT�[�r�X��I�сA���̃T�[�r�X�̏��ɓ����������T�C�g����邱�Ƃɂ����Ƃł���Ƃ�����ۂ�Google�̃��[�U�[�ɗ^���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

�y�֘A���z Google�����߂�T�C�g�̐�含�Ƃ́H

�S�A�����̓X�܂��o�c���Ă���`�F�[���X�̃T�C�g�̏��ʂ��オ����

�S�߂̓����́A�����̓X�܂��o�c���Ă���`�F�[���X��W�J���Ă��鎖�Ǝ҂̃T�C�g����ʕ\�����Ă���Ƃ����X���ł��B

�i�P�j�e�X�܂̃T�C�g�����Ȃ��Ō����T�C�g��Ɋe�X�܂̏Љ�y�[�W�������Ă��鎖�Ǝ�

�i�Q�j�e�X�܂̃T�C�g��ʃh���C���ʼn^�c���Ă��鎖�Ǝ�

�̂�������ȑO������ʕ\�����Ă���X�������������܂��B

�ȏオ11��17���Ɏ��{���ꂽ�R�A�A�b�v�f�[�g���琔�T�Ԍo�߂��ĕ��������X���ł��B

�������猩�Ď��鍪�{�I�ȌX���́E�E�E

�����SEO�́A���Ɓ@VS�@�G�L�X�p�[�g�@VS�@�`�F�[���X�@�̐킢�ɂȂ�

�Ƃ������Ƃł��B

���Ƃ̃T�C�g�͐��{�֘A�̃T�C�g���烊���N���Ă���邱�Ƃ��悭����܂����A�G�L�X�p�[�g�̃T�C�g�͐M�����������A�`�F�[���X�̃T�C�g�͔탊���N��g���t�B�b�N�������Ȃ�X��������̂�SEO�ɗL���ł��B

���Ƃł��Ȃ��A�`�F�[���W�J�����Ă��Ȃ���Ƃ������SEO�ŏ����������߂ɂ͎���̃G�L�X�p�[�g�������߂邽�߂Ɏ��Ђ����̃G�L�X�p�[�g�ł���̂��m�ɒ�`���A�فX�ƃu�����ɂ��̐�啪��̃R���e���c�����ЃT�C�g�ɑ��₷���Ƃł��B

�����Ă���܂ō�����y�[�W�ɍX�ɃG�L�X�p�[�g����lj����邽�߂ɍŐV�̕����R���e���c�A�摜�A����A�Q�l�T�C�g�ւ̊O�������N�𑝂₷���Ƃł��B

2021�N11���R�A�A�b�v�f�[�g�ւ̂S�̑�

2021�N11��30��

�O��́AGoogle��2021�N11��17���ɍ��N3��ڂ̃R�A�A�b�v�f�[�g�ł���uNovember 2021 Core Update�v�����{�������Ƃ���܂����B

����́A����܂Ŏ����R���T���e�B���O�ŃA�h�o�C�X�����Ď��ۂɃR�A�A�b�v�f�[�g��ɐ���������Ƃ��������Ă����̂��A���̍ŐV�̑���q�ׂ܂��B

����͎��̂S�̑�ł��F

1�A�֘A��

2�A�M����

3�A�T�C�g�̕i��

�S�A�ԗ���

�P�P���Ă݂܂��傤�B

1�A�֘A��

���@2018�N�ɍŏ��ɃR�A�A�b�v�f�[�g�����{����Ĉȗ��A�N�G���i�������L�[���[�h�j�ƃy�[�W�̃R���e���c�̊֘A�������������Ə�ʕ\���ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

��Ƃ��ẮF

�i�P�j�P�̃y�[�W�łP�̃L�[���[�h�ł̏�ʕ\����ڎw��

�y�[�W���P���̂ɂ͂��Ȃ�̘J�͂�������܂��B������Ƃ����Ď���ĂP�̃y�[�W�ŕ����̃L�[���[�h�ł̏�ʕ\����ڎw���Ă͂Ȃ�܂���B�P�L�[���[�h�@���@�P�y�[�W�@�̓S��������Ă��������B

�i�Q�j�y�[�W�����O�Ɏ��ۂ�Google�Ō������A�ǂ̂悤�ȓ��e�̃y�[�W����ʕ\�����Ă��邩���ώ@����

Google�ŏ�ʕ\�����Ă���y�[�W�͗��R�������ď�ʕ\�����Ă��܂��B��{�I�ɋ��R�͂���܂���BGoogle�͌������[�U�[�̌����Ӑ}�����Ă���y�[�W����ʕ\�����Ă���̂ł��B

�����̃y�[�W����ʕ\��������������悸�͎�������ʕ\����ڎw���ڕW�L�[���[�h�Ō������郆�[�U�[�̌����Ӑ}�𐄑����Ă��������B�����Ӑ}�����Ă���y�[�W����ʕ\�����Ă���X�������ɍ����̂ŁA��ʕ\�������Ă���y�[�W�̃e�[�}�A�\�����Q�l�ɂ��Ă����ɓ��e���߂��y�[�W�����Ό����Ӑ}�����y�[�W�����܂��B

2�A�M����

���@�R�A�A�b�v�f�[�g�����{����Ă���́A�M�����̒Ⴂ���҂�T�C�g�^�c�҂̃T�C�g��Google�ŏ�ʕ\���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�M���������߂邽�߂̑�Ƃ��ẮF

�i�P�j���炪���̃R���e���c���������i�A�o���������Ă��邩���m�F���Ă���y�[�W�����

Google�̓R�A�A�b�v�f�[�g�̎��{�ȗ��A�M�����̍����R���e���c�̂���y�[�W����ʕ\��������悤�ɂȂ�܂����B

�M�����̍����R���e���c���ǂ����̊�́A���̃R���e���c�����������҂ƁA���̃R���e���c����Ă���T�C�g�����̃R���e���c���l�b�g��Ŕ��M���鎑�i�A�o���������Ă��邩�ł��B

�Ⴆ�A�a�J�̃X�C�[�c�Ɋւ���N�G���ŏ�ʕ\������ɂ́A�R���e���c�̒��҂����ۂɏa�J�̂��X�ɍs���Ă�������̃X�C�[�c��H�ׂ��o�������邱�Ƃ��������߂Ɍ��n�ŎB�e�����ʐ^��L�x�Ƀy�[�W�ɍڂ���K�v������A�����Ō������Ɗ��������Ƃ͂ŕ\�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�܂��A�a�J�Ŕ��������X�C�[�c����Ă���J�t�F�̃T�C�g�͔��������X�C�[�c�Ɋւ��ăR���e���c�������ɒl����L�x�Ȍo��������܂��̂ŃX�C�[�c�Ɋւ���y�[�W������ăT�C�g�ɍڂ���Ώ�ʕ\�����₷���Ȃ�܂��B

���������������Ƃ��Ă���R���e���c�Ɋւ��ď������i��o���������A���邢�͂ƂĂ����Ȃ��Ȃ���̃e�[�}�̃y�[�W�����̂͂�߂āA�����Ǝ����ɂӂ��킵���e�[�}�̃y�[�W����邩�A���̂��ƂɊւ��鎑�i��o���������Ă��钘�҂ɃR���e���c�̎��M���˗����ׂ��ł��B

���̂��Ƃ͓��Ɉ�Ê֘A�L�[���[�h�ɂ��Č����܂��B2018�N�ȗ��A�a����ǏA��i���Ɋւ���L�[���[�h�́A��Ë@�ւ��w�E�����@�ցA���{�@�ւ̃T�C�g�łȂ��Ə�ʕ\���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�V�����y�[�W�����Ƃ��́A��ʕ\�������\�������邩�ׂ邽�߂�Google���������܂��傤�B�����Ď��ЂƓ�����ނ̎��Ƃ����Ă����Ƃ̃T�C�g����ʕ\�����Ă��邩���m�F����ׂ��ł��B���ЂƓ�����ނ̎��Ƃ���������T�C�g����ʕ\�����Ă���L�[���[�h�ł̏�ʕ\����ڎw���ׂ��ł��B

�i�Q�j���Җ��𖾂炩�ɂ���

����͖{���ł��x�X������Ă��邱�Ƃł����A�y�[�W�̖`���ł��̃R���e���c�����������҂��N���A���邢�͋L���̓��e���ďC�����l�͒N�����L�ڂ��Ă���y�[�W����ʕ\������₷�����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

���̂��Ƃ͓��ɃR���e���c�̐M�������������߂��镪��ł����ÁA���N�A���e�A�@���A���Z�Ȃǂ̂�����YMYL�i�l�X�̌o�ςƐ����Ɋւ��W�������j�̕���Ō����ł��B

�Ⴆ�A�S���{SEO����̉������̃y�[�W���u�����v�Ƃ�����փL�[���[�h�ōŋߍō��Q�ʂɕ\�������悤�ɂȂ�܂����B

�����Ƃ����[���Ȗ��Ɋւ�������A�h�o�C�X���Ԉ���Ă�����ǎ҂ɐ[���ȉe����^���Ă��܂��܂��B���̂��ߎ��i�ƌo�����L�x�Ȑ��Ƃ��R���e���c�����M���Ă���Ƃ������Ƃ��L���̖`���Ŗ��炩�ɂ��邽�߂ɒ��҂̌����Ǝ������L�ڂ��A�������N���b�N����ƒ��҂̃v���t�B�[���Љ�y�[�W�ɔ�Ԃ悤�ɔz�����Ă��܂��B

�܂��A���ƂɃR���e���c�����M���Ă��炤���Ƃ������ȏꍇ�́A���̗�̂悤�ɐ��ƂɋL�����ďC���Ă��炤�̂ł��M������ǎ҂�Google�ɔF�߂Ă��炦��\���������܂��B

������̗�Ƃ��ẮA���ϕi�Ɋւ���L����畆�̐��Ƃł���畆�Ȉ�ɊďC���Ă�����Ă��郉���L���O�T�C�g���������ŋ�Google�ŏ�ʕ\�����Ă��܂��B�����̃T�C�g�̂قƂ�ǂ��L���̖`���ɔ畆�Ȉオ�L�����ďC���Ă��邱�ƂL���Ă��܂��B

�i�R�j�y�[�W���ɏ�����Ă��鎖���̍����ƂȂ����m�F�ł���悤�ɂ���

�������A���Ƃ�����Ƃ����āA���̔������e�����ׂĐ������A���m�ł���Ƃ͌���܂���B

�L�����Ŏ咣���Ă���咣���������Ƃ������Ƃ����[�U�[�������Ƀ`�F�b�N�ł���悤�Ƀy�[�W���ɏ�����Ă��鎖���̍����ƂȂ����m�F�ł���悤�ɏ��̏o�T�����L�ڂ��܂��傤�B

�o��������P�ɏo�T�����L�ڂ��邾���łȂ��A�o�T���̏�f�ڂ���Ă���T�C�g�������Ă����ɊO�������N��悤�ɂ��܂��傤�B

�����ɓ��{��̏�Ȃ��ꍇ�͊C�O�̏��ł��\���܂���B���ɃO���[�o���Ȍ���ł���p��̃T�C�g�ŁA���А��������T�C�g�Ȃ�Google�̃V�X�e�����֘A����F�����Ă����\���������܂��B�p��̃T�C�g��Google�ŁuGoogle�@USA�v�Ƃ����N�G���Ō��������Google�̕č��ł������̂ł����ɉp��ɖ��N�G���Ō������Ă݂Ă��������B

��������Ɠ��{���Google�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����̑�ʂ̃T�C�g�������ɂ�����܂��B�����Ė|��\�t�g�ʼnp��T�C�g����{��ɖ|��ΒZ���Ԃł�������̊֘A�������͂��ł��B

�i�S�j�T�C�g�^�c�ҏ����[��������

Google�ł͍ŋ߁A�T�C�g�^�c�ҏ�[�����Ă���T�C�g�͐M�����������Ƃ������R�ŏ�ʕ\��������X�������܂��Ă��Ă��܂��B

�T�C�g�^�c�ҏ�S�������T�C�g�͂����Ƀy�[�W�����A�����ɃT�C�g�^�c�҂̖��́A�ӔC�҂̎����i�A�t�B���G�C�g�╛�Ƃ̏ꍇ�̓j�b�N�l�[���j�A�A������ڂ��Ă��������B�������邱�Ƃɂ�肻�̃T�C�g��u���O�Ŕ��M���Ă�����ɑ��ĐӔC�����Ƃ����p����\�����邱�ƂɂȂ�T�C�g�̕]�������܂�܂��B

�܂��A���łɃT�C�g�^�c�ҏ�����Ƃ�l�A�A�t�B���G�C�^�[�ł����̃T�C�g�̕ҏW���j�≽�̂��̃T�C�g���^�c�������邩�̗��R��M�ӂ������ď����悤�ɂ��܂��傤�B

�������邱�Ƃɂ���āA��葽���̃��[�U�[�̐M�����l�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�R�A�A�b�v�f�[�g����ł���ʕ\�����₷���T�C�g�������ƂɂȂ�܂��B

�Ⴆ�A���̃N���C�A���g���ŋ߃T�C�g�ɕҏW���j�̃y�[�W���A�b�v���܂����B

���̃y�[�W��ǂނ��Ƃɂ��ҏW�҂�A�^�c��Ƃ̐����Ȏp�����`���܂��B

�܂��A�^�c�ҏ������e���[�������Ă���A����ɐM�����������Ă��܂��B

3�A�T�C�g�̕i��

���@�R�A�A�b�v�f�[�g�����{����Ă���́A�T�C�g���ɕi�����Ⴂ�y�[�W����������ƃT�C�g�̕]�����Ⴍ�Ȃ�܂��B

���̌��ʁA�ǂ�Ȃɑf���炵���y�[�W������Ă��A�T�C�g���ɂ��鑼�̃y�[�W�̕i�����Ⴂ�Ə�ʕ\���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

���̂悤�Ȓ�i���y�[�W�ݏo���Ȃ����߂ɂ́A�ނ�݂Ƀy�[�W�𑝂₳�Ȃ����Ƃł��B�ŏ�����N�������������y�[�W�����ڎw���K�v������̂Ńy�[�W���������₷�̂ł͂Ȃ��A���������y�[�W�����Ȃ��Ƃ��m���ɑ��₷�Ƃ����l���������ׂ��ł��B

���̃N���C�A���g��Ƃ̂قƂ�ǂ͖����S�y�[�W����U�y�[�W���炢�̐V�K�y�[�W���T�C�g�ɒlj����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă��܂��B

�����S�y�[�W����6�y�[�W�̓��e���Z���y�[�W��V�K�쐬���ăT�C�g�ɃA�b�v���邱�ƂN����Q�N�ԁA���ςP�N������Ƃ�������̃L�[���[�h�ŏ�ʕ\��������悤�ɂȂ�T�C�g�̃A�N�Z�X�����{������悤�ɂȂ邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�K���A���e���Z���y�[�W�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ł��ăy�[�W������������Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

��i�����ǂ����f�����͎�ɁF

���e���Z�����H

���@���Ȃ��Ƃ��T�C�g���̂قƂ�ǂ̃y�[�W�͂W�O�O�����ȏ�͕K�v�ł��B���₢���킹�t�H�[���Ȃǂǂ����Ă��������𑝂₷���Ƃ�����ȃy�[�W�͗�O�I�ɂT�O�O�����ȏ�ł��B

��V�������H

���@�Q�N�ȏ�O�ɍ�����y�[�W�̓R�A�A�b�v�f�[�g����ɂ͏�ʕ\���͍���ł��B�Q�N�ȏ�O�ɍ�����y�[�W�͕K�����炩�̕��͂������ł��lj����邩�A�摜��lj����邩�A�T�C�g�������N�A�O�������N�i�o�T���̃T�C�g�ւ̃����N�j��悤�ɂ��܂��傤�B

�Ǝ������������H

���@�y�[�W���̃R���e���c�̂Q�O������R�O���͑��̃y�[�W�ɏ�����Ă��镶�͂����p���Ă��ǂ��ł����A�c��̂V�O������W�O���͂��̃y�[�W�ɂ���������Ă��Ȃ��I���W�i���R���e���c�ɂ��܂��傤�B

�̂R������܂��B

�������A���łɒ�i���y�[�W������Ă��܂����ꍇ�͒�i���y�[�W������K�v������܂��B

Google�̌����T�C�g�ɂ́F

�u���̍����T�C�g�̍쐬���@�ɂ��ẴK�C�_���X�v�S���i 2011 �N 5 �� 6 ���j

https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality

�Ƃ����A�h�o�C�X������܂��B

���̃A�h�o�C�X�ɏ]���Ē�i���y�[�W�́F

�i�P�j�폜����

�i�Q�j���e�������y�[�W���m���܂Ƃ߂�i��������j

�i�R�j���e�����P����

�i�S�j�ʃh���C���̃T�C�g���u���O�Ɉړ�����

�̂����ꂩ�̑�����ׂ��ł��B

�S�A�ԗ���

�R�A�A�b�v�f�[�g��̂S�ڂ͖ԗ��������߂邱�Ƃł��B

Google�̓������ɂ��Ə�ʕ\����ڎw���L�[���[�h�̖ԗ��������߂�Ə�ʕ\�����Ĉ��肷��Ƃ������Ƃ�������Ă��܂��B

���̓����ɂ́A���[�U�[�ɗL�v�ȏ�����Ă���T�C�g�͓���̕���̈ꕔ�������̏�����Ă���̂ł͂Ȃ��A���̕���ɂ����� �����I�ȏ�����Ă���͂��Ȃ̂ŁA���̕���ɂ����鑍���I�ȏ� �����Ă���T�C�g�͍����]�������ׂ����Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ�������Ă��܂��B

�Ⴆ�A�����Ԃ̃f�U�C���ɂ��ẴR���e���c�����Ȃ��T�C�g�����A�����Ԃ̓����A�R��A���S���A�ی��Ȃǂ̃R���e���c������T�C�g�̂ق��������Ԃɂ��ďڂ������Ƃł���͂��Ȃ̂Łu�����ԁv�Ƃ����L�[���[�h�ŏ�ʕ\�������ׂ����Ƃ����l���ł��B

���̂悤�ȓ���̕���ɂ��đ����I�ȏ�����Ă���T�C�g�́A �ԗ���(�J�o���b�W)�������T�C�g�ł����Google���F�����āA��ʕ\�����₷���X�������邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�Ⴆ�AA�Ƃ����L�[���[�h�ŏ��ʃA�b�v����������F

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

�@�E�E�E�E

�Ƃ���A���j�ɂ��������L�[���[�h�ŏ�ʕ\�����邽�߂̃y�[�W���P�P���ׂ����Ƃ������Ƃł��B

�����Ă����̕����L�[���[�h�Ŏ��ۂɏ�ʕ\��������̕���̐��Ƃł��邱�Ƃ�Google���F�����ā@A�@�Ƃ����L�[���[�h�ŏ�ʕ\������Ƃ����A���S���Y���ł��B

�P�̃L�[���[�h�ɑ��Ă��ꂾ�������̃R���e���c�����Ă��邩�Ƃ������Ƃ����ƂƂ��Ă̏ؖ�����Google�͔��f����Ƃ����l�����ł��B

�܂�AGoogle�ɑ��Ď��������Ƃ��Əؖ����邽�߂ɂ͂����P�P�̃L�[���[�h���e�[�}�ɂ����y�[�W�����K�v������̂ł��B

�y�Q�l���z �ԗ����iCoverage�j�Ɋւ���Google�̓������

���̍l�����Ɋ�Â���

https://keywordtool.io

�Ƃ��������L�[���[�h������c�[�����g���܂��傤�B

��ʕ\���������L�[���[�h���Ⴆ�u�R���^�N�g�����Y�v���Ƃ����炱�̃c�[���Ɂu�R���^�N�g�����Y�v�Ƃ����L�[���[�h�����āu�R���^�N�g�����Y�v�̕����L�[���[�h�������Ă��������B

�����Ē������ʂɏo�Ă����u�R���^�N�g�����Y�v�̕����L�[���[�h�ł���

�R���^�N�g�����Y�ʔ�

�R���^�N�g�����Y ��������

�R���^�N�g�����Y �����f�[

�R���^�N�g�����Y ���߂�

�R���^�N�g�����Y �p��

�R���^�N�g�����Y ����ⳂȂ�

�R���^�N�g�����Y 2week

�R���^�N�g�����Y �x��

�R���^�N�g�����Y �A�����M�[

�Ȃǂ��e�[�}�ɂ����y�[�W���P�P���J�ɍ��܂��傤�B

����ł���ʕ\�����Ȃ��ꍇ�͂���ɂ����̕����L�[���[�h�ł���

�R���^�N�g�����Y�ʔ� ����

�R���^�N�g�����Y�ʔ� ����ⳕs�v

�R���^�N�g�����Y�ʔ� ��������

�R���^�N�g�����Y�ʔ� ����

�R���^�N�g�����Y�ʔ� ���j�R��

�R���^�N�g�����Y �������� 1day

�R���^�N�g�����Y �������� ����

�R���^�N�g�����Y �������� ����

�R���^�N�g�����Y �������� 2week

�R���^�N�g�����Y �������� �h���C�A�C

�Ȃǂ��e�[�}�ɂ����y�[�W�����܂��傤�B

�������邱�Ƃɂ���āu�R���^�N�g�����Y�v�Ƃ����ڕW�L�[���[�h�Ɋւ���ԗ��������܂�AGoogle�����Ȃ��̃T�C�g�́u�R���^�N�g�����Y�v�Ƃ�������̃G�L�X�p�[�g���ƔF�肵�Ă����悤�ɂȂ��ʕ\���ւ̓����Ђ炯�܂��B

�������������L�[���[�h������I��Ńy�[�W����邱�Ƃ�A������������L�[���[�h������I��Ńy�[�W����邱�Ƃ͔����Ă��������B���̕���̃G�L�X�p�[�g���ƔF�߂Ă��炤���߂ɂ͂��̕���ɂ����镝�L���e�[�}�̃y�[�W�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�ȏオ�����_�ł̃R�A�A�b�v�f�[�g��̂S�̒��ł��B

�P�P��_�����A���̃R�A�A�b�v�f�[�g�����{����鐔�J����܂łɊԂɍ����悤�ɑ��}�ɉ��P���n�߂ĉ������B

���ꂪ�I������Ƃ��͌������ʂ����邾���łȂ��A�N�����Ă�����܂łɂȂ��f���炵���T�C�g���o���オ���Ă���͂��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

- AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

- �u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

- �u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

- �u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

- �u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

- SEO�Łu�g�[�����}�i�[�v���d�v�ȗ��R - �������ʂ����E����u���͂̋�C�v�Ƃ͉����H

- AI�Ńu���O�L���������O�ɕK������Ăق����A��������̏d�v�ȏ���

- AI�L���ʎY�̗��Ƃ����FE-E-A-T�ō�������R���e���c�헪

- Google�́u���ʁv�Ɓu���v���ǂ��������Ă���̂��HSEO���S�҂���ɒm���Ă����ׂ��\�L�h��̍l����

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(165)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(64)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)