【MEO速報】GoogleマイビジネスがついにSNS化される!レビュー投稿する一般ユーザーのアカウントがSNS化されることをGoogleが発表

2020年07月31日

日に日にWeb集客に影響力を増すGoogleマイビジネスが遂にSNS化されることをGoogleが公式に発表しました。

Googleマップのプロダクトマネージャーのアマンダ・ムーア氏は2020年7月30日にGoogle公式サイトで・・・

『昨年、当社はGoogleマップのパイロット版機能として人々がローカルガイドをフォローすることを可能にしました。彼らはGoogleマップ上で自分の経験をシェアすることに情熱をもった一般の人々です。さらにエキサイティングなことに、多くのGoogleマップのユーザーがトップレベルのローカルガイドから有益な地域の口コミ情報を得ることに興味を示してくれました。』

"Last year we announced a Google Maps pilot feature that allowed people to follow select Local Guides, the everyday people who are passionate about sharing their experiences on Google Maps. It was exciting to see many of the Local Guides we invited in our initial pilot opt in and participate. Equally exciting was the interest we saw from many Google Maps users who began following top Local Guides to receive helpful recommendations about the places around them."

『本日、当社はこの機能を全世界のGoogleマップユーザーに拡大することにしました。Googleマップのユーザーが自分の写真や口コミ投稿やリスト投稿をシェアした場合は、彼らをフォローすることが可能になりました。そして彼らのおすすめや、アドバイス、最新情報をGoogleマップのアップデートタブに追加することが可能になりました。今後はユーザーが他の誰かがテイクアウトメニューの写真や、自分の街のゆったりとくつろげる公園のリスト、または地元のお店の刺激的な写真をシェアした時には彼らの最新情報を継続的に取得できるようになります。』

"Today we’re expanding this feature and beginning to roll it out globally. If a Google Maps user has shared photos, reviews or lists publicly, you can now follow them and get their recommendations, advice and updates delivered to your Updates tab in Google Maps. So the next time you find someone sharing helpful photos of takeout menus, handy lists of your city's most spacious parks or inspiring photos of local shops and services, you can keep up-to-date on all of their recommendations. "

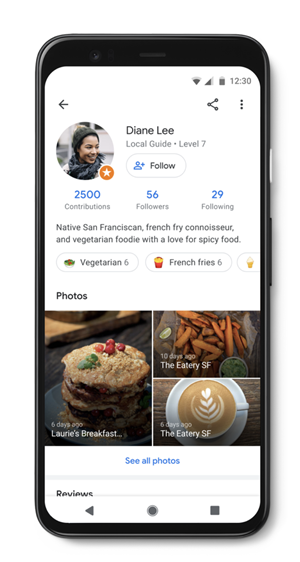

《SNS化することになったGoogleマップユーザー画面のイメージ画像(Google公式サイトより)》

この発表によるとGoogleはこれまでローカルガイドという特別なユーザー以外に一般ユーザーも積極的に他のユーザーたちと情報を共有できるようにし、さらには有益な情報を発信するユーザーを他のユーザーがフォロー出来るようにしたということです。

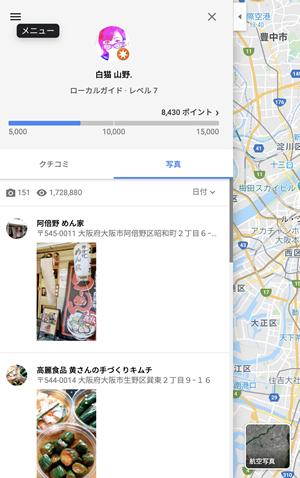

《ローカルガイドの例》

Googleマップのユーザー同士がこのように交流できるようにする目的は、Googleマップをさらに活性化することに違いありません。

Googleはこれまで幾度となくGoogle+のようなSNSをリリースしては人気が出なかったためサービスを廃止してきました。

特にGoogle+は当時一斉を風靡していたFacebookと比べると広告も表示されず、ユーザーも少なくては華やかさに欠けていました。

《サービス提供が中止になったGoogle+の例》

しかし、ソーシャルメディアとしての基盤を固め地図検索の世界では圧倒的なシェアをとるようになったGoogleマップと、そこに企業情報を投稿するGoogleマイビジネスという2つの集客マシーンを完成させました。

その基盤を利用して、再度ユーザー同士がフォローし合ったり、交流できる機能を今回追加してきたということです。

今後はGoogleマップユーザーの中から大きな影響力を持つインフルエンサーが何人も生まれる可能性が出てきました。

一度や二度失敗しても決して諦めず、再度挑戦するGoogleという会社の凄みを思い知らされます。

恐らく、今度こそGoogleのSNS事業はGoogleマップとGoogleマイビジネスという2つの集客装置の支援を得たことにより成功するはずです。

これまで以上にGoogleマップ、Googleマイビジネスから目を離すこと、手を離すことが許されない状況になってきました。

今後企業は必ず自社サイトの更新情報や、企業、お店の最新情報をFacebook、Twitter、Instagram、LINE公式アカウントの他にGoogleマイビジネスにマメに投稿することが求められます。

Googleが要求する「コンテンツと品質に関する条件」とは?

2020年06月30日

前回の記事に続いてGoogleが発表したサイト評価リストを検証します。Googleのサイト評価リストの中で【コンテンツと品質に関する質問】は数が多く、そのひとつひとつの内容はとても濃いです。

Googleが要求するコンテンツと品質に関する条件を満たすことによりコアアップデートによって順位が落ちたサイトは復旧を目指せるようになります。

コンテンツはそのトピックに対して相当な、完全な、あるいは包括的な説明を提供しているか?

最近のGoogleは、「包括的」という言葉をよく使うようになりました。「網羅性」と言い換えてもかまいません。

例えば「アップルウォッチ メリット」というキーワードで上位表示させたいとしましょう。

アップルウォッチにもメリットはたくさんあるでしょうが、よそのサイトがメリットを10くらい書いているとします。それなのに、今から新規作成するサイト内に2〜3しかメリットを書かなかったらどうなるでしょうか?

これは「中途半端」な状態でしょう。少なくともGoogleの判断基準においては「包括的」ではないのです。

Googleは「書くなら徹底的に書け」と要求しているのだと考えるとわかりやすいのではないでしょうか。Googleもユーザもどちらも、中途半端を好まないのです。

コンテンツは見識ある分析、または至極明白に興味深い情報か?

「見識ある分析」とは? Googleはどんな基準で、各ページ内の分析に「見識がある」「見識が足りない」と判断するのでしょうか?

1.科学的根拠があるか?

2.法律的に問題が無いか?

3.倫理的に問題は無いか(差別、特定の個人や企業団体への攻撃、社会通念)?

4.論理的に説得力があるか?

5.正確性が高いか?

例えば「このドリンクを飲んだら、がんが治ります」なんて文章は、1.や2.に反します。

3.だけ異色かもしれませんが、たとえば「Aという実験をするために部下3名をいじめてみました」なんてことを書いたら明らかに倫理的に問題があるとみなされるでしょう。

4.については「UFOが飛んでいるのが見えました。本当にすごかったです」といった脈絡のない文章、個人の妄想と大差ない文章が該当します。

5.については、誤字脱字はもちろんのことですが「2018年に起こった出来事を2019年の日付で書いてしまった」といった場合が該当します。

また、Googleでは少数派の意見はなかなか上位表示できなくなっています。多数派・主流派の意見のほうが優遇される仕組みになっているのです。

例えば「NHKの受信料」については現在、否定的な意見が強い時代です。その流れに反してNHKの存在価値を説明しながら受診料を払うことの大切さを唱えても、主流派とはみなされません。

結果として、その主張を書いたページが上位に入ることは並大抵のことではありません。

そのほか、以下のような風潮がみられます。

・西洋医学 >東洋医学(代替医療)

・大手マスメディアの見解 > 陰謀論

東洋医学(代替医療)のサイトよりも西洋医学のサイトのコンテンツが上位表示されやすく、陰謀論のサイトよりも大手マスメディアのサイトのほうが上位表示されやすいという傾向が高まってきています。

ちなみにGoogleの悪口を言っているサイトやGoogleを批判するサイトも、上位には表示にくい傾向があります。これはGoogleが意図的に自社の批判しているサイトの上位表示を阻んでいるという意味ではありません。そうしたサイトが上位表示されにくいのはそれが主流派の意見ではないからです。Googleを好きな人達が主流はであり、そうでない人たちはマイノリティーだからです。マイノリティー向けの情報はニーズが少ないので上位表示しにくいというメカニズムが働いているのです。

実はGoogleがとても恐れている検索エンジン企業があります。世界で唯一、Googleを脅かす程度のシェアを伸ばしている企業です……しかしGoogleで探してもその企業の情報はなかなか出てきません。

検索結果はかなりGoogleと似ており、しかも表示速度も遅くありません。Googleと近い技術を持っている様子がうかがえます。

この企業はプライバシーを侵害していないようですが、Googleはさまざまなやり方でプライバシーを売って金儲けをしています。少なくとも、個々人のデータ(好き嫌い等が、そのよい例でしょう)を取得して、それに合わせた広告を出しています。

これがGoogleの事業モデルの根幹なのですが、もしこれが破壊されたらGoogleは崩壊の危機に瀕するでしょう。DuckDuckGoはまさにそれを破壊し得る存在なのです。

このように、トップページではっきりと「私たちはあなたを広告で追跡しません」と主張しています。

これはWeb広告業界全体にとって、脅威となるアピールです。

さて、DuckDuckGoの情報をGoogleが意図的に消しているといった証拠はありません。少なくともGoogleを批判するページはめったに出ないようになっていますが。

これも恐らくDuckDuckGoの知名度がまだまだ低いので、ニーズが少ないとGoogleのアルゴリズムが判断しているからでしょう。

では「至極明白に興味深い情報」に関して、Googleの定義をここで再確認しておきましょう。

コンテンツのテーマが、以下の5項目を満たすことが大事です:

・読者ニーズがあるものである

・どこにでもある情報ではなく、比較的新しい情報にあふれている

・新規性がある

・トレンドに乗っている情報ばかりである

・時代性を反映している(時代遅れではNG)

コンテンツが他の情報ソースから得られたものである場合は、単にコピーしていたり、リライトしただけのものではなく、相当量の付加価値と独自性を提供したものになっているか?

私がクライアントのサイトの競合ページを観察していてわかったこととしては、「ページ内のコンテンツの約80%がオリジナルだと上位表示される傾向が高い」というものがあります。

もう少し詳しく言うと・・・

1、他のサイトからの引用だけでなく、そこから何が見て取れるのか? 発見した点をメインコンテンツにする

情報の収集は、本来ならとても手間暇がかかるものです。しかしその手間暇をできるだけ軽減してあげるような、親切なサイトづくりが評価されるのです。

2、言葉の順番や言い回しを変えるだけのリライトはGoogleのアルゴリズムによって時間の問題で見抜かれてしまい、そのページは上位表示できなくなる

小手先のリライトではGoogleを騙せなくなりました。安直なリライトでつくられたWebページには「付加価値」が皆無です。それをGoogleは見逃しません。

他のサイトにはない付加価値(筆者の意見・見解)や独自性(他のサイトにない、独自の意見・見解)が、相当量入っていないといけないのです。

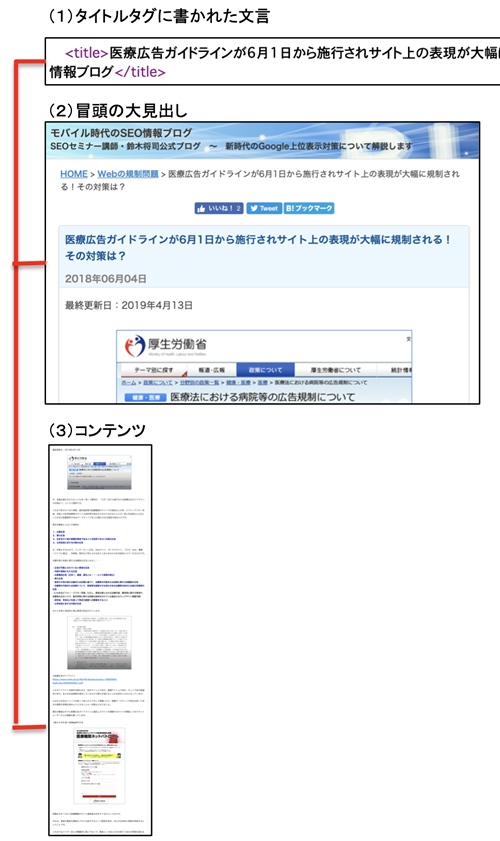

ページの見出し、または表題がそのページのコンテンツを正確に描写し、読者の理解を助けるまとめになっているか?

1、タイトルや見出しの中身の、整合性・正確性

ページのタイトルや冒頭の大見出しは、そのページの中身とかけ離れているとNGです。

ここで大事なのは、以下の内容を軽視しないということです:

・タイトル(タイトルタグの中身)

・大見出し・小見出し

そして上記の各内容と、ページのコンテンツ全体との間にギャップが生じないようにしましょう。

記事全体のまとめが「大見出し」としたら、各ブロックのまとめが「中見出し」です(さらにその下の「小見出し」があることだって、多いでしょう)。必ず書きましょう。

大見出し・中見出し・小見出しは、それぞれh1タグ・h2タグ・h3タグが用いられることがふつうでしょう。

以下のような頻度で使うとよいでしょう。

・h1:1回だけ

・h2:数回

・h3:数回

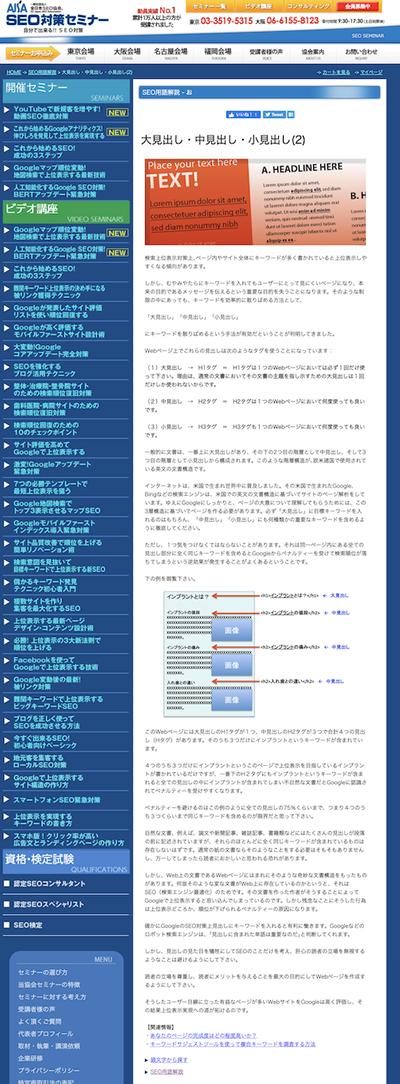

実はこの事を解説したページが全日本SEO協会のブログにあります。

「大見出し」で検索すると第1位に表示されています。

2、タイトルや見出しの中身が、ユーザを誘導する力を持っているか?

タイトルタグに書かれた文言が、以下のどちらかにあてはまると、ユーザがそのページを訪れたいとはなかなか思わないものです。

・稚拙なフレーズで埋められている場合

・単なる単語の羅列で、無味乾燥な場合

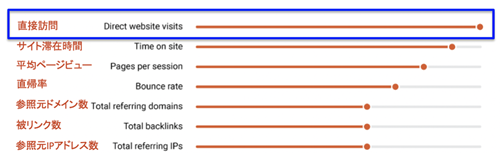

検索結果ページに並んだ各ページへのリンクのクリック数をGoogleは常に集計しているといわれています(どのくらいクリックされているのか、クリック率は何%なのかが集計されています)。クリック率が高いページは、高評価を与えられて順位が上がりやすくなります。

自社サイトのクリック率については、サーチコンソールでいつでも確認できます。

「検索パフォーマンス」という欄で確認出来ます。

「順位は悪くない。しかしクリック率がイマイチ」というページが出てくることもあるでしょう。この場合は「タイトルが魅力的でない」といった理由が考えられます。

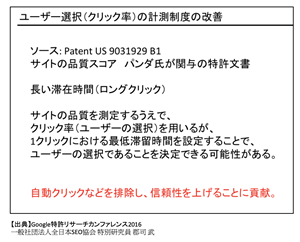

ページの見出し、または表題が誇大表現ではなく、かつ不必要に感情を揺さぶるものではないか?

これは、上記の「ページの見出し、または表題がそのページのコンテンツを正確に描写し、読者の理解を助けるまとめになっているか?」と似ています。Googleは、検索結果ページの各リンクのクリック率と同時に、クリック後の滞在時間も集計していると言われています。

その滞在時間(秒刻みで集計されています)が、基準値より短いとマイナス評価の一因になります。

何故なら、滞在時間が短い理由は次のいずれかであると解釈するからです:

・タイトルタグの内容が誇大表現である

・ページ全体、サイト全体の品質に欠陥がある

さて、タイトルタグは、ユーザがクリックしたくなるように魅力的に書かなくてはならないわけですが、だからといってオーバーな表現が入ってしまうのも命とりになります。

例えばGoogleの検索結果ページ上に、「世界一周〜」と書かれているのに、実際にサイトを見た時にそのページの著者がたくさんの国々を周遊したわけではないことがばれてしまうと、ユーザは途中で読むのをやめてしまう可能性が生じます。そしてそれが続くと、平均の滞在時間は確実に短縮するはずです。

自らがユーザーの立場としてそのページをお気に入りに入れたり、友人にシェアしたりおすすめしたくなるコンテンツか?

これは、早い話「自分が、そのページを心から好きになれるか」ということです。実はGoogleは検索ユーザが「お気に入り」に入れたページの数も集計していると言われています

これはSEM Rushという会社が発表したデータです。

検索順位決定要因のランキングですが、第1位は「直接訪問」です。ブラウザから「直接」来ているケースを集計したものですが、このような「お気に入り」に含まれるサイトは、とても気に入られていることは間違いありません。

したがって、このような直接訪問の頻度が高いサイトは、Googleに人気サイトと認識されます。結果として順位が上がる一因になっていくのです。

そのコンテンツは印刷された雑誌や百科事典、書籍の中で紹介されてもおかしくないものか?

これは、「すぐにでも出版・刊行できるレベルに仕上がっているか」という意味でしょう。

以前から、書籍や雑誌くらいの完成度を持つサイトがいずれ必要になっていくのではないか? と言われていましたし、実際に最近はそうなりつつあります。

書籍や雑誌くらいの完成度を持つサイトであるべきだということをGoogle自ら宣言するようになったのです。

以上が、Googleが要求する「コンテンツと品質に関する条件」の詳細です。

どうでしたでしょうか?Google検索で上位表示するための具体的な方法がみえてきたはずです。

全てで無くても良いです。完璧でなくても良いです。しかし出来るところから着実にこうしたレベルのページ造りを目指すべきです。

それが出来た時にあなたのサイトは安定的にGoogleで上位表示を出来るようになるはずです。

Googleマイビジネスに新しい表示項目が追加:新型コロナウイルスがMEO(マップエンジン最適化)に及ぼす影響

2020年05月30日

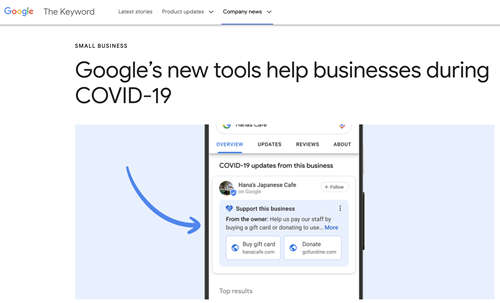

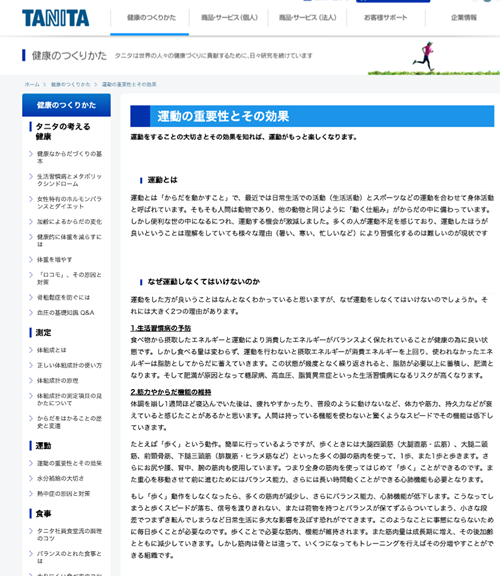

Googleは2020年5月27日にGoogleマイビジネスに新しい表示項目の追加を発表しました。

この発表によるとGoogleは新型コロナウイルスで苦境に陥っている中小企業、主に飲食店が店舗への来店以外のオプションがあることを示す3つのラベルを表示可能になりました。

その3つのラベルとは:

1、イートイン

2、店頭受取

3、宅配

の3つです。

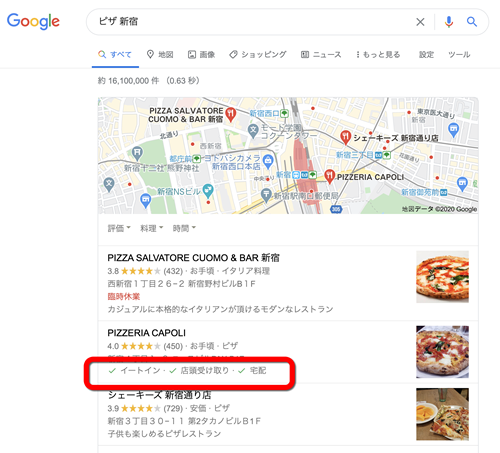

すでに日本の飲食店でも一部の飲食店がこの機能を使い始めており実際にこれらのラベルが表示されるようになりました。

《PC版Googleでの「ピザ 新宿」のWeb検索結果の例》

《モバイル版Googleでの「和食 渋谷」のWeb検索結果の例》

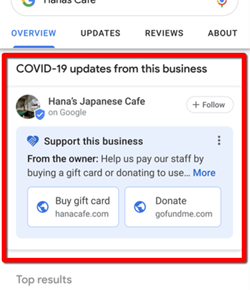

この他にも英語圏のGoogleでは地図検索欄に「このビジネスを支援する」という項目が追加され、そこには:

・ギフトカードを購入する

・寄付をする

というリンクが追加表示されています。

《米国のモバイル版GoogleのWeb検索結果例》

日本ではお店に寄付をするという習慣はほとんど無いですが、海外では自分が贔屓にしているお店やサービスにクレジットカードを使って寄付をすることが普及しています。

オンラインでの寄付はgofundmeというオンライン寄付サービスを介して実現しています。

【参考サイト】 gofundme

Googleは新型コロナウイルス問題に事業者が対応するための新機能としてこの他にも以前からGoogleマイビジネスの管理画面に新たに「COVID-19の最新情報」という新型コロナウイルスによる店舗への影響を追加表記する機能を追加しており一部の事業者によって使用されています。

《Googleマイビジネスの管理画面に追加された「COVID-19の最新情報」欄》

現実問題としてほとんどの地域ビジネスを経営している事業者はこうした情報を追加する精神的余裕は無くなっているはずです。しかし、それでもWithコロナ、Afterコロナで生き残るためにお店に関心を持ってくれている既存客、見込み客に対して少しでもお店を何らかの形で利用してもらうための情報発信を怠るべきではありません。

国からの補助金、特別融資は問題の根本を解決するものはなく、止血を止めるだけか、多くの事業者にとって一時的な見舞金のようなものです。

根本問題の解決とは何か?それは新型コロナウイルスへの対応という非常に厄介な課題を社会が全ての事業者に強いるという新しい「足かせ」をビジネスに織り込み、生きていかねばならないということです。

こうした中、思考停止に陥ったり、新たなマーケティング施策を考案して実施しないということはあり得ないオプションです。

5月末になり、いったん緊急事態宣言は解除されましたが、緊急事態宣言が実施されている時に外食をしたい、テイクアウトをしたいと思った時にGoogle検索をした人も多いと思います。

私の場合は、スマホで検索した時に地図検索欄に表示されているGoogleマイビジネスに表示されている営業時間情報と公式サイトの営業時間情報に矛盾があった時困惑しました。

そして大手のチェーン店等の場合はあろうことか、Googleマイビジネスに表示されている営業時間情報が正しくて、公式サイト書かれているものが間違っていることがありました。

恐らくあまりにも変化が激しく、かつ従業員の勤務体系が変動したため公式サイトにある全国の1つ1つの店舗の営業動向をキャッチして、サイトに反映することが出来なかったのだと推測しています。

これはいたしかたないことだと思います。しかし、そのような中でも店舗の現場で働く人がもしかしたらスマホなどを用いてGoogleマイビジネスの登録情報を更新してくれたのかもしれません。

今回のGoogleマイビジネスの一連の機能追加は地図検索での集客手段であるMEO(マップエンジン最適化)にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

(1)飲食店等の場合は、従来の来店一辺倒の消費手段でなく、持ち帰りやデリバリーなどの豊富な選択があることをアピールする機会が得られ売上増が見込める

(2)それが無い事業者は、新たに豊富な消費オプションを提供するための準備を始め少しでも早くスタートする

(3)最新の営業時間や休業日などを更新することにより既存客、見込み客の信頼を獲得できる

(4)その結果、自社のGoogleマイビジネスの閲覧回数、ページビューというユーザーエンゲージメントが高まり、それ以前と比べて上位表示しやすくなる

少なくともこの4つが考えられます。

また、Googleマイビジネスと直接競合する国内外のポータルサイト、つまり食べログや、SUUMO、ホットペッパー等の業種別検索サイトの運営者には、迅速に登録店舗から最新情報を投稿してもらうためのサポートの強化が強いられます。

もしこれを怠ったら世界最強の検索サイトであるGoogleにこれまで築き上げてきたエンドユーザーと登録店舗という資産をみすみす失うことになります。

万一そのようなことになったら米国のGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)と国内企業の差はさらに開いてしまうことでしょう。その意味では楽天やヤフージャパン等の国内ではなんとか持ちこたえている企業もキャッチアップ不可能なほどの差が開くかもしれません。

Googleマイビジネスは確かに今日かなりのお客さんを集める力を持つようになりました。しかし、それでもGoogleマイビジネスを使うだけで新型コロナウイルスで失われた売上を取り戻すことな不可能なはずです。

しかし、私達が学ばなくてはならないのは、こんなひどい世の中になっても自社の最新情報をネットを使って発信し続けなくてはならなくなったということと、それをチャンスとして捉え、取るべき打ち手をスピーディーに取る強かな企業が存在するということです。

オリジナルの情報・レポート・研究結果はGoogleで上位表示しやすい!

2020年05月17日

前回のレポートではコアアップデートで順位が下がったサイト運営者のためにGoogleが「サイト評価リスト」というセルフチェックリストを公表したことを述べました。

今回は、「サイト評価リスト」の全文から見えてくるGoogleが検索順位を決める上での方針転換とは何か?そしてセルフチェックリストの1つ目について考えてみます。

「サイト評価リスト」の全文から見えてくるGoogleが検索順位を決める上での方針転換

Googleが発表した「サイト評価リスト」の全文を見るとGoogleが検索順位を決める上での大きな方針転換をしたことが見えてきます。

「サイト評価リスト」の全文を見てみましょう。

【サイト評価リストの全文】

1、《コンテンツと品質に関する質問》

・コンテンツはオリジナルの情報、レポート、研究結果、あるいは分析か?

・コンテンツはそのトピックに対して相当な、完全な、あるいは包括的な説明を提供しているか?

・コンテンツは見識ある分析、または至極明白に興味深い情報か?

・コンテンツが他の情報ソースから得られたものである場合は、単にコピーしていたり、リライトしただけのものではなく、相当量の付加価値と独自性を提供したものになっているか?

・ページの見出し、または表題がそのページのコンテンツを正確に描写し、読者の理解を助けるまとめになっているか?

・ページの見出し、または表題が誇大表現ではなく、かつ不必要に感情を揺さぶるものではないか?

・自らがユーザーの立場としてそのページをお気に入りに入れたり、友人にシェアしたりおすすめしたくなるコンテンツか?

・そのコンテンツは印刷された雑誌や百科事典、書籍の中で紹介されてもおかしくないものか?

2、《専門性に関する質問》

・そのコンテンツは人が信用したくなるような情報を提供しているか? そしてそれは明確な情報ソース、必要とされる専門知識に基づいた証拠、著者やサイト運営者という背景を示すために著者紹介ページや運営者情報にリンクを貼っているか?

・もし自分がコンテンツを制作したサイトをリサーチした場合、そのトピックにおいて深く信頼出来るか、あるいはその権威が広く認識されていると言えるか?

・そのコンテンツは証明可能な専門家、あるいは愛好家が書いたと言えるか?

・そのコンテンツには間違った事実が無いと簡単に確認が出来るか?

・そのコンテンツは人々の経済や命に悪影響を与えないと言えるか?

3、《プレゼンテーションと制作に関する質問》

・そのコンテンツにはスペルミスや文体上の間違いが無いと言えるか?

・そのコンテンツは良く作られていると言えるか? またはずさんで慌てて作られたとは言えないか?

・そのコンテンツは人々の経済や命に影響を与えない・そのコンテンツは大量生産されていた、あるいは多数のクリエイターに外注されたものであるとは言えないか? あるいは多数のサイトに流用されたコンテンツであり個々のページあるいはサイトが注目に値しないものではないか?

・そのコンテンツには過剰な量の広告があり、メインコンテンツをユーザーが閲覧することを邪魔しないか?

・そのコンテンツはスマートフォン等のモバイル機器でも問題なく見ることが出来るか?

4、《相対的な質問》

・そのコンテンツはGoogleの検索結果ページに表示される他のサイトと比べた時に相当な価値を提供していると言えるか?

・そのコンテンツはサイト訪問者が持つ純粋な知的好奇心を満たすものか? あるいは単に高い検索順位を獲得するためだけに作られたコンテンツか?

サイト自己評価リストの「結論」は?

以上の質問を全世界のサイト運営者に投げかけると同時に、Googleは以下の4点を確実に推進しようとしています。

(1)コンテンツの品質に対してこれまでに無いディープなチェックをするようになった

(2)専門性の低い著者または運営者が制作したコンテンツがあるページの検索順位は下げる

(3)コンテンツ以外にもWebデザインなどページの見やすさ、使いやすさもサイトの品質の一部として重要視するようになった

(4)年々レベルアップしている他社のサイトと比べて相対的に上位表示する価値のあるサイトであるかを判断するようになった

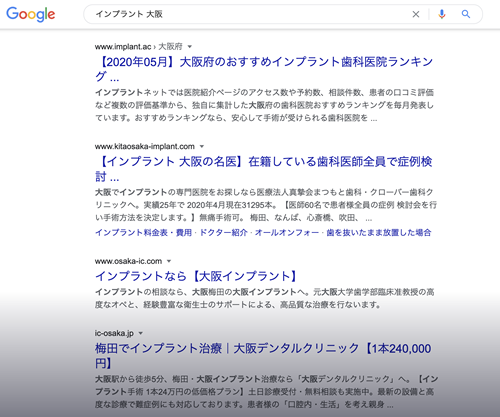

たとえば「インプラント 大阪」といった競争の激しいキーワードで検索すると、これらの条件から外れてしまうサイトは上位表示されなくなりました。

繰り返しになりますが、現在のGoogleが課している条件から外れてしまうと上位表示は望めません。

「悪いことをしているつもりがない」場合でも、「自分の好きなように作っているサイト」「なんとなく、適当に作ったサイト」の場合なら上位は無理になったのです。

この時を限りに、インターネット集客のルールが変わりました。それは・・・

「インターネットでは自由な発言を自由なスタイルで気軽に発することが出来る」

という文化です。

非常に残念ですが今のGoogle検索の世界だけでなく、Facebook等の大手SNSにおいては、自由な発言は無制限に自由なものは許されず、社会的責任という重石がつけられるようになりました。

このことは特にGoogle検索における健康や医療のサイトで顕著です。何故ならサイト上にいい加減なこと、間違っていることが書かれていたらそれにより被害者が生まれる恐れがあるからです。

Googleが巨大マスメディアと同等の影響力を持つに至った現在、Googleという検索エンジンの中に表示される情報にはこれまでに無いほどの高い質と信頼性が求められるようになったのです。

この変化に対応するためには・・・

1、サイト運営者は自らが運営するサイトが社会に及ぼす影響の重さを認識し、高い質と信頼性があるコンテンツだけを発信すること

2、クライアントのためにWebサイトを制作・運営する企業は、クライアントの言いなりになって情報を発信するのではなく、クライアントに対しては情報発信に伴う責任の重さを十分伝えること

少なくともこの2つは忘れてはなりません。

Google検索を使う、検索のエンドユーザーにとって安全で役立つ情報を発信しないとGoogleという検索エンジンで上位表示されるどころか、インデックスされることすら危ぶまれる時代が来たのです。

これが今回の非常に大きなGoogleの方針転換の内容です。

オリジナルの情報、レポート、研究結果はGoogleで上位表示しやすい

次に、Googleが発表した「サイト評価リスト」の中にあるチェック項目の1つ1つを検証して、具体的なサイト改善案を提案します。

1つ目のチェック項目は:

・コンテンツはオリジナルの情報、レポート、研究結果、あるいは分析か?

という質問です。

「オリジナルの情報」、「レポート」、「研究結果」、「分析」という言葉は私達が日常よく聞く言葉だと思いますが、SEOにおいてはそれぞれに深い意味があります。1つ1つを深く考察してみましょう。

(1)オリジナルの情報

ここで言うオリジナルの情報の意味は「他のWebページには載っていない情報」です。この「オリジナルの情報」はSEOを目指す上でとても重要な武器になります。

よそのサイトにもよく出てくる情報ばかりを書き込むのはNG行為です。自分の会社・店舗として追加できるコンテンツを用意しないといけません。そのサイトならではの付加価値が必要なのです。

といっても、「全部をオリジナルで・・・」というのはほとんどの場合不可能でしょう。

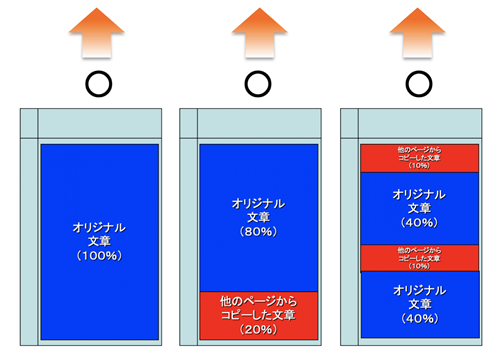

100%オリジナルで無くても大丈夫です。問題はオリジナル情報のページ内での比率です。

下図のように、自社サイトの一部のページが(20%くらい)オリジナルでなくても、サイト全体にダメージが来る恐れはありません。

そこで:

「オリジナル情報」8:「コピー情報」2

くらいの目安を設けるとよいでしょう。

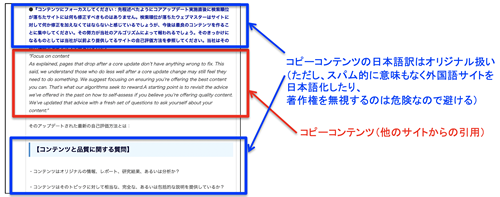

実例を見てみましょう。全日本SEO協会のブログ記事ページにおけるオリジナル情報部分とコピー情報部分の配分を見てみます。

下のブログ記事ページのスクリーンショットはGoogleのサイトに書かれていた文章のコピーです。

その翻訳がすぐ上に書かれていますが、翻訳は基本的にはオリジナル扱いです。ただし、翻訳した日本語コンテンツを載せるサイトが増えて来たらアウトです。

他人に先駆けて翻訳すればSEO的にはOKです。しかし他人よりもその翻訳記事をアップするのが遅くなると「他のサイトのコンテンツをコピーした」という扱いになりオリジナル情報にならない可能性が高まります。ということは「早い者勝ち」ということです。

この記事にはその後も、Googleサイトの原文と翻訳が出てきますし、画像もGoogle検索結果ページのスクリーンショットで、Googleから拝借したコンテンツなのですが8:2のルールを守っていますので現在でも上位表示しています。

さらに私のブログ記事ページをベースに、注意すべきポイントを図解してみました。

Googleはページのボディ部分(メインコンテンツが掲載されているページの主たる部分)だけを調べているのではありません。ヘッダー・フッター・サイドメニュー等も調べています。

これらのパーツは、気づかないうちにコピーコンテンツになりやすいので注意が必要です。

いくらボディ部分に、8:2のルールを守ってオリジナルコンテンツが増えるように意識しても、サイドメニューにある各記事へのリンクはどうでしょうか?

どの記事にも、これらのリンクはテキストリンクであり、それらテキストは全く同じ内容なので、複数の記事ページに全く同じテキストリンクが表示されてしまいます。 複数の記事ページに同じテキストが表示されると重複コンテンツとなりページの品質が下がってしまいます。Googleが高く評価するコンテンツはそのページにしか書かれていないオリジナルコンテンツです。重複コンテンツがあればあるほどGoogleはそのページの品質が低いと見做してページの順位が上がりづらくなってしまいます。

各記事のタイトルはまだ仕方ないとしても、「カテゴリ」はどうでしょうか?

カテゴリはもちろん必要ですしユーザにとってもメリットがありますが……カテゴリの増やしすぎは避けたほうが良いでしょう。カテゴリのテキストリンクは「6つ以内」にまとめてみましょう。

記事数が少ないカテゴリは思い切ってカットしてしまうべきです。記事数が少ないのではユーザにとってもプラスになりません。

どうしても必要なカテゴリは残してかまいませんが、まずは無駄なカテゴリを減らすことを目指しましょう。

雑誌のサイトやYahooニュース等のサイトでは、各ページの下のほうに目をやると「関連情報」「関連記事」といったコーナーが設けられています。

しかし同じ関連記事や関連情報が他のページにも一様に表示されてしまうと、それもコピーコンテンツとみなされますので自重しましょう。

【ヤフーニュースの記事ページ例】

(2)レポート

レポートの掲載が上位表示のきっかけになることを、Google自ら明かしています!

ところで、そもそもレポートの定義とは何かですが、レポートとは:

レポート=調査や研究等の報告書、自分の主張を書いたもので、他人に読んでもらうことを前提に書かれているもの

です。

自分自身の実体験がベースであるものは一次情報のレポートです。Googleは一次情報を高評価する傾向があります。

たとえば「大阪のUSJとL.A.のUSJの違いをレポートする」という場合でもOKです。特に、2ヶ所どちらにも自分自身で足を運んでから書くのであれば評価は上がります(他人の話を聞いて載せる場合では、二次情報とみなされるため評価は下がります)

従って、自分自身の体験であるならその点をアピールするのが一番です。例えば現地に行ったときの写真があるならなおさら質が高いレポートになります。

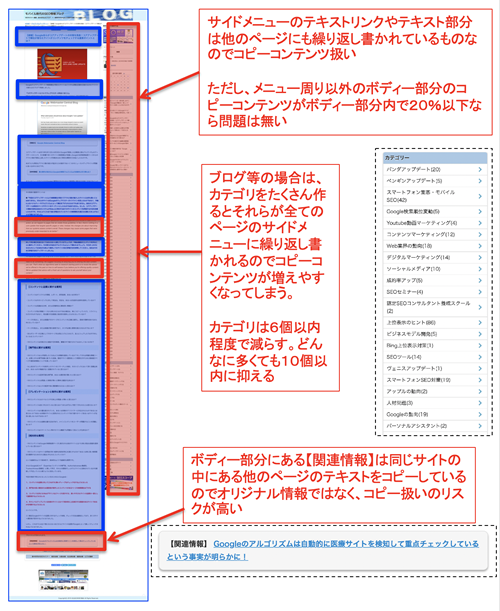

【レポートの例】

(3)研究結果

研究結果はレポートとの区別があいまいかもしれませんが、研究結果の定義とは・・・

研究結果 = 研究成果を伝えるための報告書で、序論(問題提起・仮説・目的)・方法・結果・考察・結論、で構成されることが一般的

というものです。レポートと共通しているのは、自分自身が研究した内容をWebサイト上に発表する場合でもOKだということでしょう。

したがって、各地の脱毛エステ店に行って、施術を受けてきた結果を次々に発表する場合でも、「そのサイトの作成者自身の、研究結果」とGoogle側には判断され、評価の対象となるのです。

アフィリエイトサイトでも、オリジナルの研究結果であれば立派に評価され、上位表示され得ます。

【研究結果の例】

(4)分析

この「分析」もまた、「レポート」「研究結果」との違いがはっきりしませんが、「分析」とは・・・

「分析」=物事をいくつかの要素に分け、その要素・成分・構成などを細かい点まではっきりさせること

です。ちなみに、コンテンツ量で比較すると、「レポート」「研究結果」よりも少なめの分量でも「分析」は成立する傾向があります。

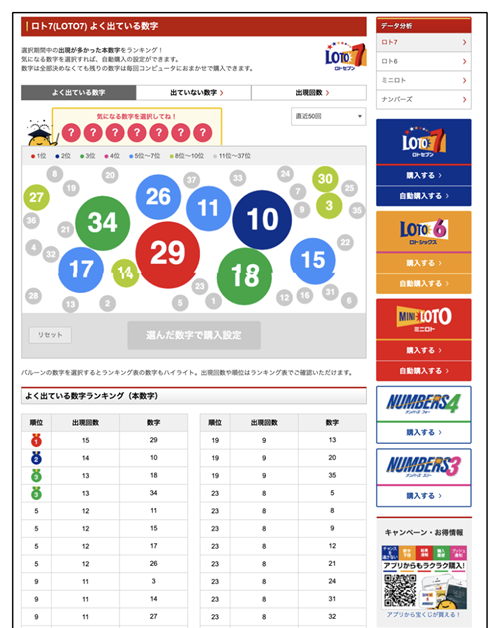

例えば下の図で言うと、右側の「ロト6」のページは、グラフや表が大半を占めており、説明文は1行程度しかありません。

それでもこのロト6のページは、狙っているキーワードで上位表示に成功しているのです。ユーザの役に立っているからです。

【分析の例】

これで・・・

・オリジナルの情報

・レポート

・研究結果

・分析

4種類の説明が終わりましたが、これらはいずれもGoogleが高評価するパターンのコンテンツなので、Googleは上位表示しようとします。良質なサイトからもリンクを張ってもらえるチャンスが多く、被リンクの獲得という意味でも有利になります。

昨今の被リンク対策は、こちらから依頼して張ってもらうのでは大きな効果は期待できません。

不特定多数のネットユーザから、「このページは役立つからリンクしたい!」と思わせること。それが理想なのです。

たとえばリクルートやイーアイデムは、「転職希望者の意識調査」「会社員の意識調査」というような調査結果をサイト内にアップしています。これらのデータを欲するユーザはとても多いため、黙っていてもリンクを張ってもらいやすくなります。

リクルートやイーアイデムのような巨大企業ではない中小企業の場合はどうなのか? 日本は中小企業が全体のおよそ99%を占める国ですが、注目度の低い中小企業の場合が価値のあるデータを「レポート」「分析」といったニュアンスで自社サイト内に発表する場合は、ただアップロードするだけではいけません。

注目度を高めるために、以下の3通りの手段を使いこなして欲しいです。

1、PR TIMESのようなプレスリリース配信代行会社に依頼をする

1回30,000円くらいの料金はかかりますが、新鮮な情報を求めているユーザが見に来てくれます。

数ヶ月後や数年後になっても、リンクしてもらえるチャンスが生じます。

2、自社のFacebookページやTwitterアカウント等のSNSから発信する

この方法は特にコストはかかりません。FacebookやTwitter以外にも、Instagram・LINE・YouTubeとさまざまな種類に応用可能です。

投稿するとき、元のWebページにリンクを張ることを忘れないようにしましょう。チャンスがあるなら、ハッシュタグを使うのも良い手です。

うまくいけば、投稿を見てくれたたくさんのアカウントがリツイートやシェアという形で拡散してくれたり、直接リンクを張ってくれることもあります。

3、Googleマイビジネスで発信する

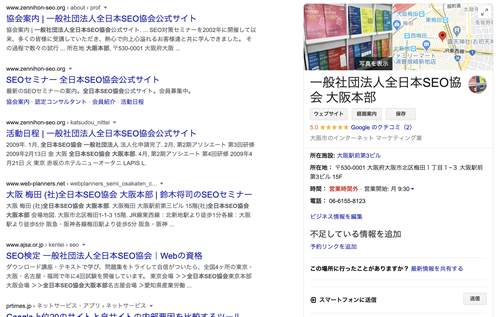

Googleマイビジネスは、今急速に知名度が上がっているサービスで、Googleが力を入れています。

たとえば「一般社団法人全日本SEO協会 大阪本部」で検索すると・・・

検索結果ページの右側に大きく、概要が表示されます。これはまとまった情報コーナーでとてもわかりやすいのですが、これは「Googleマイビジネス」に登録した企業だけが受けられる特典です。

しかもこのように、1週間以内に投稿したばかりの投稿内容を紹介してくれます。

このおかげで、次の日に10数名のユーザがこの動画を視聴しにアクセスしてくれることがよくあります。何か新着の商品等の情報を掲載するコンテンツができたら、(1週間だけですが)このように目立つ形で検索結果の右側に表示して誘導してくれるのです。

Googleマイビジネスも無料で利用できるため、とてもおすすめの手段です。

以上が「サイト評価リスト」の全文から見えてくるGoogleが検索順位を決める上での方針転換とは何か?そしてセルフチェックリストの1つ目である「コンテンツはオリジナルの情報、レポート、研究結果、あるいは分析か?」という質問の真意です。

次回も引き続き、セルフチェックリストの各項目について解説させていただきます。

Googleが発表した「サイト評価リスト」を使って2020年5月コアアップデートから回復するには?

2020年05月12日

前回の記事でお伝えしたようにGoogleは2020年5月4日に「2020年5月コアアップデート」を実施しました。

Googleの公式発表によるとコアアップデートで検索順位が落ちたサイトが復旧するには:

1、クエリ(検索キーワード)とコンテンツの関連性を高めること

2、Google公式ブログで発表した集『コアアップデートについてウェブマスターが知るべきこと』にあるサイト評価リストを使ってサイトを改善すること

という2つの柱があります。

クエリ(検索キーワード)とコンテンツの関連性を高める方法については:

で複数回に渡って解説しています。

今回から、複数回に渡りそのサイト評価リストにどのような事が書かれているかを検証し、コアアップデート実施後の検索順位回復策を探ります。

Googleが発表した「サイト評価リスト」とは?

そもそもGoogleが発表した「サイト評価リスト」とは:

に記載されているもので、4つの重要ポイントから構成された自己診断のチェックリストです。

その4つの重要ポイントとは:

(1)《コンテンツと品質に関する質問》

(2)《専門性に関する質問》

(3)《プレゼンテーションと制作に関する質問》

(4)《相対的な質問》

です。

これら4つの重要ポイントの1つ1つには複数のセルフチェックリストがあり、その数は20問に渡ります。

私のクライアントや全日本SEO協会の会員企業の中の多くがこれら20問の中で出来ることをやりきった結果、順位の回復に成功した企業が何社も存在します。

サイト評価リストが発表されるに至った背景

2019年6月3日にGoogleのコアアップデートが実施されました。その結果、検索順位は「激動」しました。順位がいきなり低迷してしまったサイトが続出したのです。

このあおりを受けて、アクセスが減った企業が激増しました。

極端な例では、検索エンジンからのアクセス数が9割以上減ってしまったケースすらありました。

さて、この2019年6月のコアアップデート直後のGoogleの公式発表の内容を振り返ってみましょう。

英文によるGoogleの公式発表を翻訳すると・・・

「今回のコアアップデートにより検索順位が落ちてアクセス数が減少したサイトには何も悪いことはありません。それらのサイトはGoogleのウェブマスターガイドラインを犯したわけではなく、手動によるペナルティーやアルゴリズムによって順位を下げられたわけでもありません」

「当社のコアアップデートは特定のページやサイトをターゲットにしたものではありません。むしろ、コアアップデート実施の目的は当社のシステムがWeb上に存在する全てのサイトのコンテンツを評価する方法を改善したものです。それによりこれまで過小評価されていたサイトの検索順位を適正な位置に引き上げることも可能になりました」

これを読んだ方の中には「何か自分のサイトに悪いコンテンツがあったから落ちたのでは?」と思った方も多いでしょうが、悪いコンテンツがあったことが原因ではなかったとGoogleは断言しています。順位が落ちたサイトは軒並み、根本的な部分が違っているとGoogleはほのめかしている、そう解釈するのが妥当でしょう。

「コンテンツにフォーカスしてください。先程述べたようにコアアップデート実施直後に検索順位が落ちたサイトには何も修正すべきものはありません」

「検索順位が落ちたウェブマスターはサイトに対して何か修正を加えなくてはならないと感じているでしょうが、今後は最良のコンテンツを作ることに集中してください」

「その努力が当社のアルゴリズムによって報われるでしょう」

というメッセージをGoogleはその公式ブログで発表しました。

この発表の意味ですが、例えば「ダイエット」というクエリでGoogle検索すると、女性誌が運営するWebマガジンにある縦長の文字数が何千文字もあるWebページが2019年6月のコアアップデートが実施される前までは上位表示していました。

同時期に「インプラント」でGoogle検索すると、経済誌のWebサイトのある文字数が比較的少ないコラム記事のWebページが上位にランクインしていました。

しかし、2019年6月のコアアップデート実施後にはこれら有名企業のWebページの順位が10位だとか、20位くらいまで落ちました。

Googleの見解を読み解くと、こうしたWebページには特に悪いコンテンツが載っているわけでは無いということです。サイト運営企業の知名度やサイトのアクセス数が多いといった条件がコアアップデート以前は有利に働いていたために上位表示していたとしたら、それらのサイト運営者は何も悪いことをしていなくても順位が落ちてしまいます。

その理由は、GoogleがそれらのWebページの中にあるコンテンツが「ユーザが欲する情報」= 「検索意図」ではないと判断した可能性が高いのです。

ユーザーの「検索意図」には様々なものがあります。

「ダイエット」で検索するユーザーの検索意図としては:

(1)特定のダイエットの紹介記事を見たい

(2)複数のダイエットを比較する記事を見たい

(3)ダイエットサプリメント販売ページを見たい

(4)一般市民のダイエット体験記を見たい

(5)ダイエットジムの紹介ページを見たい

など少なくとも5種類あります。

「インプラント」で検索するユーザーの検索意図としては:

(1)インプラントの意味が知りたい

(2)インプラント治療の費用が知りたい

(3)インプラント治療を提供するクリニックサイトのトップページが見たい

など複数あります。

このように多種多様な検索意図があるなかで先程の女性誌が運営するWebマガジンのダイエットに関する記事は

(1)特定のダイエットの紹介記事

でしかなく、コアアップデートが実施されたときにGoogleは他の検索意図を満たすサイトのWebページをユーザーのために上位表示させるのです。

Googleから選ばれる検索意図は定期的に変更され、その結果、検索順位が変動します。

特にコアアップデートはこれまで10回近く実施されてきましたが、その度に上位表示されやすい検索意図のチョイスがロシアンルーレットのように変化するのです。

こうした理由により恐らくGoogleは:

「コンテンツにフォーカスしてください。先程述べたようにコアアップデート実施直後に検索順位が落ちたサイトには何も修正すべきものはありません」

「検索順位が落ちたウェブマスターはサイトに対して何か修正を加えなくてはならないと感じているでしょうが、今後は最良のコンテンツを作ることに集中してください」

「その努力が当社のアルゴリズムによって報われるでしょう」

という情報を発信しているのだと思われます。

だとすると、検索順位が落ちたサイト運営者は自分が上位表示させたい既存のページをこねくり回すことよりも、

・各キーワードに関してユーザの欲求を予測する

・それを起点として、その通りのページづくりを目指す

これらを優先すべきでしょう。

何故なら一度決めた検索意図の満たすためのコンテンツを別の検索意図を満たすコンテンツにするためにページの内容をどんなにいじっても結局は中途半端なページになり、どの検索ユーザーの検索意図も十分に満たせないものになる恐れがあるからです。

(1)特定のダイエットの紹介記事を見たい

という検索意図を満たすために作ったページをどんなにいじったとしても

(5)ダイエットジムの紹介ページを見たい

にすることは困難ですし、可能だとしても中途半端な内容のページになったり、完全に改造できたとしても当初のサイト運営者のビジネス的目的を達成するページでは無くなってしまうはずです。

こうした理由から恐らくGoogleは「コンテンツにフォーカスしてください。先程述べたようにコアアップデート実施直後に検索順位が落ちたサイトには何も修正すべきものはありません」というような一見冷たいと取られるような言い方をしているのではないかと思われます。

こうした事情を知って行動を起こしているサイト運営者の中には複数の検索意図を狙うために検索意図毎にページを作り、1つのクエリで2つのページを上位表示させている人もいます。

必ず検索意図毎にページを作り分けるようにして下さい。そうすることによりコアアップデートで検索順位が落ちたサイトが復旧するための柱である:

1、クエリ(検索キーワード)とコンテンツの関連性を高めること

2、Google公式ブログで発表した集『コアアップデートについてウェブマスターが知るべきこと』にあるサイト評価リストを使ってサイトを改善すること

のうち、

1、クエリ(検索キーワード)とコンテンツの関連性を高めること

を達成できるようになるはずです。

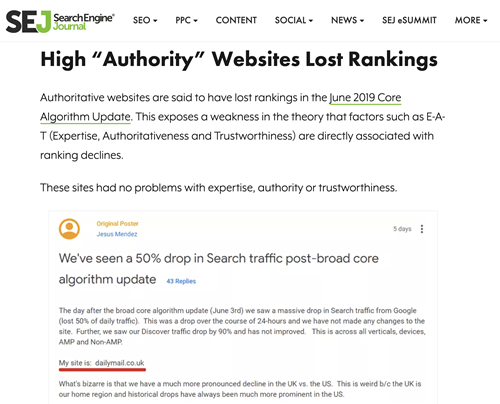

海外での反響と、それが巻き起こした結果

それでは本題の

2、Google公式ブログで発表した集『コアアップデートについてウェブマスターが知るべきこと』にあるサイト評価リストを使ってサイトを改善すること

のほうに話を戻します。

海外では日本と比べると、コアアップデートの影響が大きく報道されました。

英国のデイリーメール等の、知名度の高いメディアサイトがもろに2019年6月のコアアップデートの打撃を受けたそうです。

デイリーメール側は、Google側に直接この件で質問をぶつけるといった行動に出ています。しかしGoogle側の回答を受けても同誌は納得しませんでした。

結果としてGoogleは、情報公開の一環で「サイト評価リスト」の発表に踏み切ったのです。

これが、Googleがサイト評価リストを発表した経緯です。

次回のレポートからは「サイト評価リスト」の中にあるチェック項目の1つ1つを検証して、具体的なサイト改善案を提案します。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集