HOME > 上位表示のヒント

上位表示のヒント

わずか60件表示に!Googleは検索結果に表示するサイトの数を絞るようになってきている

2024年01月27日

SEOの世界は常に変化しています。近年、Googleは検索結果に表示するサイトの数を絞り込む方向に動いています。以前は検索結果に表示されていたサイトが表示されないケースが急増しています。これは、検索エンジンの精度を向上させ、ユーザーにより関連性の高い情報を提供するための一環です。今回は、最近のGoogleの検索結果における表示件数の減少について解説します。

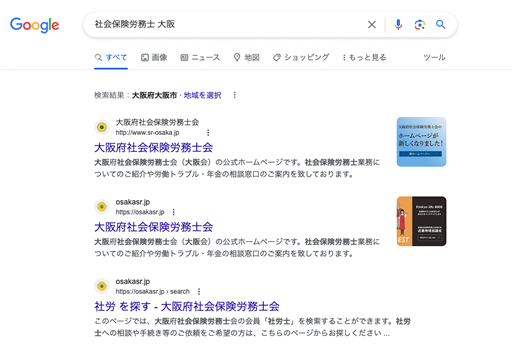

「社会保険労務士 大阪」のケース

例えば、「社会保険労務士 大阪」という検索キーワードを例に挙げてみましょう。一見すると、検索結果に表示たくさんのページが表示されるように見えますが、実際にはそうではありません。

検索結果ページの下の方までスクロールして確認すると、たったの60サイトで行き止まりになります。

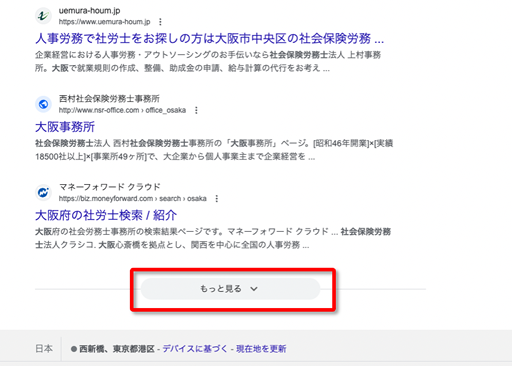

それ以上サイトを見るには「もっと見る」というリンクをクリックしなくてはなりません。

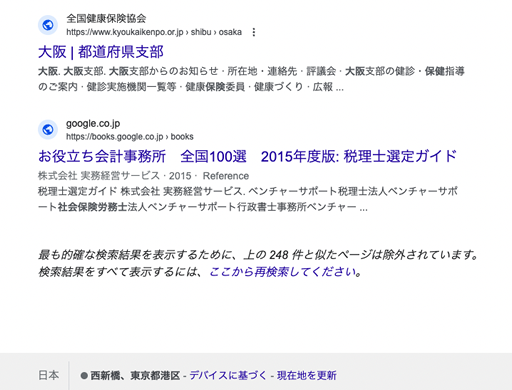

「もっと見る」というリンクをクリックしていくと19ページ目で行き止まりになります。

私のように「もっと見る」というリンクを19回もクリックすれば「社会保険労務士 大阪」の検索結果は248件、つまり248サイトということになります。以前のGoogleなら数千サイトは見れましたが、現在では248サイトにまで減っています。しかも、ほとんどのユーザーはわざわざ私がしたように「もっと見る」というリンクを何回もクリックしないでしょうから、事実上「社会保険労務士 大阪」で検索するほとんどのユーザーは60サイトしか見ないでしょう。

同じような実験を「USBケーブル」、「Tシャツ 通販」、「脱毛 口コミ」、「糖尿病 原因」、「KPIとは」でもしてみましたが、結果は次のようになりました。

「USBケーブル」

60サイト もっと見るを含めると合計186サイト

「Tシャツ 通販」

60サイト もっと見るを含めると合計223サイト

「脱毛 口コミ」

60サイト もっと見るを含めると合計129サイト

「糖尿病 原因」

60サイト もっと見るを含めると合計300サイト

「KPIとは」

60サイト もっと見るを含めると合計348サイト

PC版ChromeブラウザでGoogle検索をノーマルモードで行った結果ですが、驚いたことにどのキーワードも60サイトしか表示されません。そして「もっと見る」というリンクをクリックしても129から最大でも348サイトまでしか表示されませんでした。

過去と現在のGoogleの検索エンジン

このように過去のGoogleは何千ものサイトを表示する情報量が豊富な検索エンジンでしたが、現在では基本的に60サイトまでを表示して、どうしてもそれ以上見たいというユーザーが「もっと見る」というリンクをクリックしても100から300サイトくらいまでしか見せてはくれない検索エンジンになってしまいました。

昔のGoogleは全文検索エンジンとして、インターネット上のほぼすべてのページを検索結果に表示することが可能でした。しかし、現在ではページ数が多すぎるため、Googleは実質的にまとめサイトのような形式を取るのようになったのです。このことは、関連性が低い、または少しでも怪しいサイトを検索結果から積極的に除外していることを示しており、ユーザー体験の質を向上させる方向にGoogleが舵を切ったためのものだと考えられます。

Googleの検索結果絞り込み:ユーザーにとってのメリットとデメリット

このようなGoogleによる検索結果情報の絞り込みという戦略は、ユーザーの検索体験に大きな影響を与えているはずです。そして、それにはメリットとデメリットの両面が存在します。

メリットは情報の質の向上と効率的な検索

最大のメリットは、情報の質の向上です。Googleが絞り込んだ検索結果には、より関連性の高い、信頼できるウェブサイトが優先的に表示されます。これにより、ユーザーは関連性の低い、あるいは不正確な情報を見る手間を省けます。例えば、医療情報を検索する際、質の高い、専門的な情報源からのみ情報を得られることは、ユーザーにとって大きな安心感をもたらします。

また、効率的な検索が可能になります。以前は何千もの検索結果を手作業でフィルタリングする必要がありましたが、絞り込みにより、最も適切な情報が初めの60サイトに集中して表示されるため、ユーザーは必要な情報を迅速に見つけ出すことができます。

デメリットは情報の多様性の喪失と表現の自由への影響

一方で、デメリットも無視できません。最も大きな問題は、情報の多様性の喪失です。Googleが「関連性が高い」と判断する基準は不透明であり、結果として多様な視点や意見が検索結果から排除される可能性があります。特に特定のトピックに関して、多様な視点や情報源からの情報が必要な場合、この絞り込みは問題となる可能性があります。

さらに、表現の自由への影響も懸念されます。特定のウェブサイトや情報がGoogleのアルゴリズムによって排除されることで、情報の提供者が独自の声を失うリスクがあります。特に新興のウェブサイトや小規模なブログが影響を受けやすく、インターネットの情報源としての多様性が損なわれる可能性があります。

こうした状況を受けて、すでに一部のインターネットユーザーは、Googleほど情報の選別が厳しくないDuckDuckGoや、Brave Searchという情報を絞り込んでいない検索エンジンを使うようになってきています。

《参考サイト》 DuckDuckGo Brave Search

バランスの重要性

検索結果の絞り込みにおいては、質の向上と情報の多様性のバランスが非常に重要です。ユーザーにとっては、正確で信頼できる情報を迅速に得ることができる一方で、異なる意見や新しい情報源に触れる機会が制限されることになります。このバランスをどのように取るかが、検索エンジン会社にとってその価値を決める重要なポイントであるはずです。

Googleの検索結果絞り込み:サイト運営者への影響

Googleの検索結果の絞り込みは、ウェブサイトの可視性、トラフィック、そしてSEO戦略に直接影響を及ぼすため、そのメリットとデメリットを理解することが不可欠です。

メリット「 質の高いコンテンツの価値が増加」

まず、メリットの面では、質の高いコンテンツの価値が増加します。Googleが関連性の高い情報を優先することで、専門的で信頼性の高いコンテンツを持つウェブサイトは、検索結果においてより高い位置に表示される可能性が高まります。これにより、コンテンツの質に注力しているサイト運営者は、検索エンジンによるトラフィックの増加を期待できます。

また、この変化はサイト運営者にとって、自身のウェブサイトのコンテンツ品質を高める機会となります。質の高いコンテンツを提供することで、ユーザーからの信頼を得ることができ、結果的にリピーターの増加やブランドの信頼性向上につながります。

デメリット「競争の激化と中小規模サイトへの影響」

一方で、デメリットも存在します。特に、競争の激化は大きな問題です。Googleの検索結果が絞り込まれることで、限られた数のサイトのみが上位表示されるため、競争はより厳しいものとなります。大手サイトや既に高い権威を持つサイトとの競争に勝つためには、中小規模のサイト運営者はさらに質の高いコンテンツを作成し、独自の価値を提供する必要があります。

さらに、新しいウェブサイトや規模が小さいサイトにとっては、この変化は大きな試練になります。これらのサイトが検索結果での可視性を獲得するためには、SEO戦略をより緻密に練る必要があります。新規サイトが上位表示を獲得するためのハードルは高まり、時間とリソースを要するプロセスとなるでしょう。

変化への適応

このような状況では、サイト運営者は検索エンジンの変化に適応する必要があります。これには、キーワードの選定からコンテンツの質、ユーザー体験の改善、技術的なSEOの最適化に至るまで、多方面の取り組みが求められます。また、ソーシャルメディアや他のマーケティングチャネルを利用したトラフィックの獲得も重要です。

Googleの検索結果の絞り込みは、サイト運営者にとって機会と試練の両方をもたらします。質の高いコンテンツへの投資は、長期的なトラフィック増とブランドの信頼性の向上をもたらしますが、それには戦略的な取り組みと持続的な努力が必要です。サイト運営者はこの新しい環境に柔軟に対応し、継続的に自サイトを改善していく必要があります。

ページを増やすだでなく、質が高いページを着実に増やす

この変化は、ウェブサイト運営者やSEO専門家にとって重要な意味を持ちます。もはや、単にページ数を増やすだけで上位表示が得られる時代ではなく、Googleは関連性の高い、質の良いコンテンツを重視しています。したがって、多くのページを作成するよりも、質の高いコンテンツを提供し、その内容が検索キーワードとしっかり関連していることがより重要になっています。

また、過去に作成したウェブページの品質をチェックして、現在の基準に照らし合わせて古い部分は新しいものに差し替え、足りないものは新たに追加していく必要があります。

質が高いだけでなく、検索キーワードと関連性が高いページを作る

コアアップデート等のGoogleが近年繰り返し実施したアップデートは、SEO戦略において質の重要性を強調しています。これは、ウェブサイト運営者やSEO専門家にとって新たな試練を意味しており、質の高いコンテンツと検索キーワードの関連性が、上位表示の鍵となります。「質の高いコンテンツ」だけでなく、「検索キーワードとしっかり関連しているコンテンツ」を作らなければなりません。具体例を考えてみましょう。

質の高いコンテンツの具体例

質の高いコンテンツは、主に次のような特徴を持っています:

1. 専門的かつ信頼できる情報

例えば、医療関連のウェブサイトでは、医師や専門家による詳細な解説や最新の研究結果を提供することが重要です。このような専門性の高い情報は、読者の信頼を得やすく、Googleによる評価も高まります。

2. ユーザーに価値を提供するコンテンツ

ユーザーが実際に役立つ情報や解決策を提供するコンテンツです。例えば、家庭菜園に関するウェブサイトであれば、季節ごとの植物の育て方、病害虫の対処法など具体的な指南を提供します。

3. 独自性と創造性

他のサイトとは異なるユニークな視点や新しい情報を提供することも重要です。たとえば、旅行に関するブログであれば、一般的な観光地ではなく、隠れた名所や独自の旅行のコツを紹介することができます。

検索キーワードと関連性が高いコンテンツの具体例

一方、検索キーワードと関連性が高いコンテンツには、次のような特徴があります:

1. 検索キーワードに対する直接的な回答

ユーザーが「ベストなコーヒーメーカー」と検索した場合、このキーワードに関連するコンテンツでは、さまざまなタイプのコーヒーメーカーの比較、選び方、使用方法などを詳しく説明して、どれがベストなコーヒーメーカーなのかという答えを伝えなくてはなりません。

2. 検索キーワードの意図を理解する

「ダイエット方法」という検索キーワードに対しては、ただ単にダイエット方法を列挙するだけでなく、ユーザーがそのキーワードで検索することにより、具体的に何を知りたいのかを予測してコンテンツ化する必要があります。それが効果的なダイエットの科学的根拠や健康的な食生活の提案だとしたら、それらをしっかりとページ内で説明しなくてはなりません。

3. 長いフレーズの検索キーワードの活用

特定のニッチなトピックに焦点を当てたコンテンツも価値があります。例えば、「初心者向けの山登り装備ガイド」など、特定のグループをターゲットにした詳細な情報を提供することで、より関連性の高いトラフィックを引き寄せることができます。

このように、質の高いコンテンツと検索キーワードとの関連性は、現代のSEO戦略において不可欠です。ウェブサイト運営者は、読者にとって価値ある情報を提供し、その内容が検索キーワードと緊密に関連していることを確実にする必要があります。このようなアプローチにより、Googleの検索結果で上位表示されるようになり可視性を高めることができるでしょう。

コンテンツの鮮度を高めることが上位表示にプラスに働く

2024年01月20日

コンテンツの新鮮さはGoogleの上位表示において極めて重要な要素です。

インターネット上の情報の鮮度は、その情報の価値を左右する重要な要素です。特に検索エンジンにおいては、情報の新しさが上位表示に大きく影響します。一般的に、2年以上前の情報はGoogleの検索結果の上位に表示されにくい傾向があることに私はある時気が付きました。私は一人のインターネットユーザーとして、情報を検索する際には、その情報が古いのか、新しいのかを非常に重視しています。

何故なら、古い情報の多くは現在の検索ユーザーにとっては役に立たないことが多くなってきているからです。

例えば、ディズニーランドのアトラクションにどのようなものがあるのかを知りたい人が2年前の情報を見たいでしょうか?2年もすると人気の無いアトラクションは閉鎖されて、新しいアトラクションが開設されているのではないでしょうか?このことは観光情報だけでなく、物販やあらゆるサービスにおいても言えます。

誰も古い型落ちの商品や、コロナ禍が終わった後の飲食店のメニューの情報を見たいはずがありません。古いスタイルの洋服は流行遅れでしょうし、コロナ禍の時代は通常の時期と違ったメニューが提供されていたはずです。これらの情報を今の検索ユーザーが見る意味はありません。たった2年の時間が経過しただけでも、かなりのことが変化してしまう、そういう時代に私達は生きているのです。

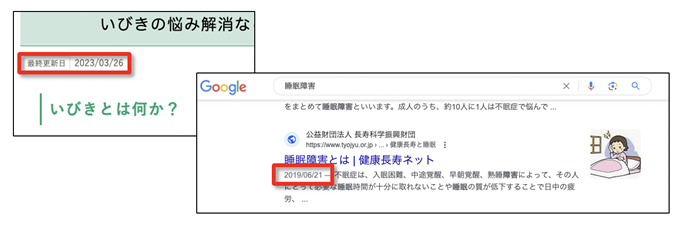

私も一人の検索ユーザーとして検索をする際には、今私がこの記事を書いているのが2024年1月ですが、最終更新日が前の年の2023年のページは見たいと思いますが、それ以前の2022年や2021年と記載されているページは、ほとんど目を通さないことにしています。一方で、最近の日付、例えば2024年1月や2023年の日付が記されたサイトは積極的に閲覧します。

私はクライアントのサイトの検索順位を高めるアドバイスをするためにほぼ毎日新しいウェブサイトを見ています。そして初めて見るウェブサイトを訪れる際も、私はまずそのサイトの最終更新日を確認します。多くのサイトやブログでは、ページの上のほうに最終更新日が明記されていますし、されていないとしても、Googleの検索結果ページ上にそのサイトをGoogleが見た日付が表示されています。これらの日付がサイトの信頼性を判断する上での重要な手がかりになります。

おもしろことに、古い日付が表記されているページは検索の下のほうに表示され、新しい日付が表記されているページが検索の上位に表示されているということを最近頻繁に見かけます。

Googleは明らかに古いページよりも、新しいページを上位表示させるようになってきています。このような情報の鮮度に対するGoogleによる配慮は、私たちユーザーの検索行動によって形作られています。Googleなどの検索エンジンは、古い情報が検索結果から消えるようなアップデートを公式に発表することはありませんが、結果として古い情報は表示されにくくなっています。これは、ユーザーが最新の情報を求めているという実態を反映したものと言えるでしょう。

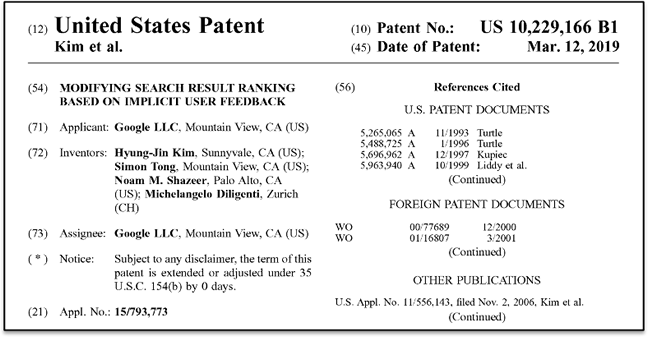

これはどのようにして実現されるのかと言うと、Googleの特許情報にそのヒントがあります。Googleが公開している特許情報の1つに「暗黙のユーザーフィードバックに基づく検索結果の順位の変更」というものがあります。

このGoogleが保有する特許情報によれば、Googleの検索エンジンは、検索結果からウェブサイトをクリックして訪問したユーザーがどれくらいの時間で検索結果ページに戻るかを追跡しています。例として、もしユーザーが検索結果で1位に表示されるサイトをクリックし、30秒で戻ってきたとします。次に、2位のサイトをクリックして60秒後に戻ってくる場合、Googleの検索アルゴリズムは2位のサイトがユーザーにとってより価値があると判断します。なぜなら、ユーザーがそのサイトにより長く滞在していたからです。

逆に、1位のサイトは30秒しか閲覧されなかったため、2位のサイトほどユーザーに好まれていないと考えられます。このようなパターンが繰り返されると、検索エンジンは2位のサイトの方がユーザーにとって有益であると判断し、検索結果での順位を1位のサイトと入れ替えることになるというものです

このようにGoogleは、ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでの時間(滞在時間)や、サイト内のページをどれだけ閲覧したかなどの情報を記録して、これらの情報をもとに、ユーザーがサイトにどれだけ価値を感じているのかを判断し、検索順位を決めているのです。

この事実は、ウェブサイトを運営する側にとっても重要な示唆を与えます。常に最新の情報を提供し、サイトの更新を怠らないことが、検索エンジンでの上位表示を実現する鍵となるのです。

Googleがいかに古い情報を低く評価し、新しい情報のあるページを上位表示させようとしているかを示す文書がもう一つあります。それはGoogleが毎年発表しているGeneral GuidelinesというGoogleの品質評価スタッフ達が使用するマニュアルです。

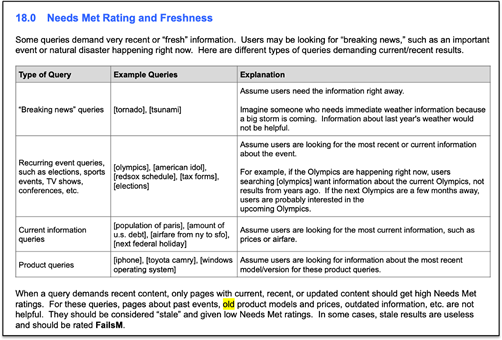

その2023年版のp.144にはコンテンツの鮮度に関して次のことが述べられています:

「クエリが最新のコンテンツを要求する場合、現在、最近、または更新されたコンテンツを含むページのみが高いニーズメット評価を取得する必要があります。 これらのクエリには、過去のイベント、古い製品モデルや価格、古い情報などに関するページは役に立ちません。 これらは「古い」とみなされ、低いニーズメット評価が与えられるべきです。 場合によっては、古い結果は役に立たないため、FailsM と評価する必要があります。」

「ニーズメット評価」とは、Googleの検索品質評価ガイドラインには、「Needs Met rating」という評価基準があります。これは、提供される検索結果がユーザーの問いにどれだけ適切に答え、期待を満たしているかを判断するものです。ユーザーが求める情報をどれだけ正確に、有用に提供できているかが鍵を握ります。

検索結果が高いNeeds Met ratingを受けるためには、いくつかのポイントがあります。まず、ユーザーが何を求めているのか、その検索意図を深く理解することが重要です。次に、その意図に沿った価値ある情報を提供する必要があります。また、ユーザーが求める情報にすぐにたどり着けるよう、ウェブサイトの構成にも気を配るべきです。

この評価基準は、単にSEO(検索エンジン最適化)の技術的な面だけでなく、実際にユーザーに価値を提供することの重要性を示しています。Needs Met ratingを高めることで、検索結果の上位表示を目指すとともに、サイト訪問者にとって価値のあるサイトへと成長させることが可能になります。実際にユーザーのニーズに応えることで、サイトの信頼性と訪問率を高めることができるのです。

このようにGoogleは常に最新の情報を求めています。古い情報は上位表示にふさわしくないとされており、2年以上経過した情報、テキストだけでなく画像においても、上位表示できない理由となり得ます。つまり、ウェブページの内容を定期的に更新し、最新の状態に保つことが不可欠だということです。

具体的には、古い画像を最新のものに差し替えるだけでも、上位表示の効果が見込めます。ウェブページの最適化においては、コンテンツの新鮮さを保つことが極めて重要です。この「情報の鮮度」という基準を満たすことで、ウェブサイトはGoogleの検索結果においてより良い位置に表示され、より多くの訪問者を引き付けることが可能になります。

【関連情報】 Googleは新しい情報を上位表示させる!

マイクロソフトが『2020年にマーティング担当者にとって最も重要なハードスキルはSEO』と発表

2020年02月14日

年末年始にGoogleは2つのアップデートを実施しました。

1つ目のアップデートは2019年12月10日に日本語版Googleを含む70カ国で実施したBERTアップデートで、2つ目のアップデートは2020年1月14日に実施したコアアップデートです。

【関連情報】

これまでコアアップデートの意味と上位表示対策を一年半に渡って解説してきましたが、それらの対策をしていたところは無事検索順位が上がりGoogleの自然検索結果ページからのアクセス数が大幅に増えています。

2月も中旬に差し掛かりましたがその間アルゴリズムアップデートは実施されていません。

今回は、マイクロソフトが発表したSEOに関わるレポートをご紹介したいと思います。

マイクロソフトが1月30日に発表したレポート「2020 Vision: Trends to define the next decade」(2020年のビジョン:次の十年を決めるトレンド)によると・・・

2020年にマーティング担当者にとって必要なスキルは:

《ハードスキル》

SEO

データ分析

コピーライティング

行動分析

自動化

《ソフトスキル》

独創性

人間性

共感力

適応性

透明性

だということです。

そして、求められるハードスキルの中で最も重要なものが「SEO」だと述べています。

SEOに関わる人にとってはとても嬉しいニュースです。

ハードスキルとは:

学習や教育から得た知識を使いこなせる能力。特に技術的能力。XX検定2級、XX資格試験3級というように、試験を行うことによって測定可能。(英辞郎より)

ソフトスキルとは:

対人的な交渉・指導・意思疎通などをうまく行える能力(または知恵)。ハードスキルと異なり、能力の測定が困難。(英辞郎より)

ということですので、SEOの技術は学習すれば獲得できて、レベルもある程度測定できるということです。

求められるハードスキルの中でSEOが一番重要だと発表されたことはとても嬉しいですが、その下にある:

データ分析

コピーライティング

行動分析

自動化

などもよく考えてみるとSEOを成功させるにあたって重要な技術です。

データ分析:サーチコンソールやGoogleアナリティクスを始め、各社が提供するSEOツールを使いこなせないと自社サイトの状況ばかりがライバルサイトのことが全くわからずどの程度まで努力すればよいのか、どの方向に進めば良いのかが見えてきません。

コピーライティング:コピーライティングというのは広告文を書くライティングテクニックのことです。そしてそれは広告文だけでなく、Webサイト上のコンテンツの質を高める武器になります。コンテンツの質が高いものがユーザーに好まれ、それをGoogleが評価してサイトの検索順位を引き上げてくれます。

行動分析:これは主にGoogleアナリティクス等のアクセス分析ソフトを使ってユーザーのサイト内での行動等を分析するスキルなのでSEOの成功に役立つ技術です。

自動化:Webサイトの品質を上げたり、メディアサイトやSNSに情報を投稿するには全てを手動で行うのは時間的なロスになります。これを避けるためにはある程度の自動化が求められ、すでに多くの企業が自動化するためのツールをクラウド型サービスとして提供しています。

SEOの成功のために必要なスキルはこれだけではありません。

ソフトスキルと分類される:

独創性

人間性

共感力

適応性

透明性

等のスキルも、良質なコンテンツを作る際や、それを世の中に広めようとするときに使うSNSやプレスリリース、そして急拡大するYouTubeでの情報発信で求められる重要なスキルです。

サイト運営者に求められるSEO技術は近年高度化する一方ですが、2020年からのSEOの成功のためには特にこれらのハードスキルとソフトスキルを幅広く磨く必要があります。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

- 「エンティティー」とは何か?SEOはキーワードの時代からエンティティーの時代へ

- 「新宿の矯正歯科」というクエリでAIモードに表示される方法

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(62)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集