HOME > 2025年10月21日

2025年10月21日

検索意図とは何か?ユーザーの検索意図を読み解く力がSEO成功の分かれ道

2025年10月21日

近年、Googleの検索アルゴリズムは劇的に進化しています。特に2018年以降、年に3〜4回実施されるコアアップデートによって、単に「テーマを絞り込んだページ」だけでは上位表示されにくくなりました。代わりに評価されるようになったのが、検索ユーザーの意図(検索意図)をどれだけ満たしているかという点です。

私のコンサルティング現場でも、「以前は細分化したページで上位を取れていたのに、最近は順位が安定しない」という相談をよく受けます。その原因の多くは、この検索意図の変化に対応できていないことにあります。本記事では、長年SEOの現場を見てきた私が、検索意図の基本から、実際に推測・分析し、サイト設計や記事制作に活かすための具体的な方法までを詳しく解説します。

検索意図とは?

かつてのSEOでは、「ページのテーマを明確に絞り込むこと」が上位表示の王道でした。しかし、2018年8月以降のGoogleコアアップデートにより、単なるテーマ特化では不十分になりました。Googleは今、「検索意図を満たすページ」を最優先に評価しています。検索意図とは、ユーザーが検索するときに「何を知りたいのか」「どんな情報を期待しているのか」という検索行動の背景にある目的のことです。

たとえば「ダイエット」と検索した人が、必ずしも「ダイエットの意味」を知りたいとは限りません。ある人は「ダイエットサプリを比較したい」と思い、別の人は「近所のダイエットジムを探したい」と考えているかもしれません。

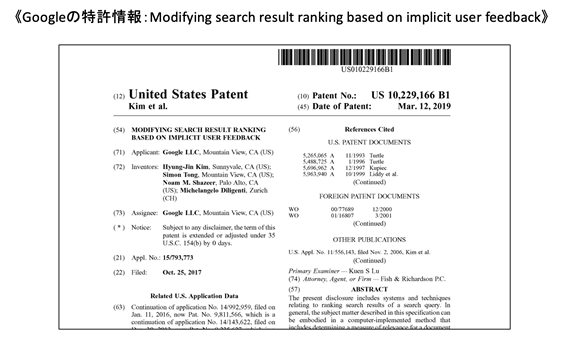

Googleはユーザーが検索結果のリンクをクリックし、そのページにどのくらい滞在したかを間接的に測定しています。滞在時間が長いほど「検索意図に合っているページ」と判断し、上位表示させる傾向があります。逆に、滞在時間が短いページは「期待外れ」と見なされ、順位が下がる傾向にあります。

この特許からもわかるように、Googleはクリック率や滞在時間などの「ユーザー行動データ」を分析し、検索意図を満たしているかどうかを推定しています。つまり、SEOで成果を出すためには「検索意図を深く理解すること」が不可欠なのです。

検索意図を推測する方法

では、どのようにして検索意図を推測すればいいのでしょうか?結論から言えば、最も簡単で効果的な方法は、自分が狙うキーワードで実際にGoogle検索をしてみることです。

たとえば「SEOコンサルティング」というキーワードで検索したとします。検索上位の10サイトを確認すると、「サービス紹介ページ」「料金表ページ」「事例紹介ページ」「SEO対策の解説記事」などが混在しているはずです。この時点で、Googleがどのような種類の情報をユーザーに求めていると判断しているかが見えてきます。

これは単なる推測ではありません。Google自身が「上位に表示している=検索意図を満たしている」と評価している証拠だからです。つまり、「上位表示ページを観察することが、最も確実な検索意図の分析方法」なのです。

私が指導しているクライアント企業でも、最初は「なぜ競合が上にいるのかわからない」と言う方が多いのですが、実際に検索して上位10ページの見出し(H2・H3)をリスト化すると、答えが見えてきます。たとえば、上位ページの多くが「やり方」「費用」「事例」といった内容を共通して扱っていれば、それがユーザーの求める情報、すなわち検索意図です。

Googleは公式にも、「最も関連性が高く、役立つ情報を提供することが検索結果の目的」であると説明しています。つまり、検索意図を理解して構成したページこそが、Googleが理想とするコンテンツなのです。

検索意図の具体例

検索意図という言葉を聞いても、最初は少し抽象的に感じるかもしれません。しかし、実際に検索上位のページを分析すると、「ユーザーがどのような情報を求めているのか」が明確に見えてきます。たとえば「ダイエット」というキーワードで上位表示を狙うとします。

このキーワードでGoogle検索を行うと、検索結果の上位には次のようなタイプのページが表示されているのが一般的です。

1. ダイエット方法を詳しく解説したページ

2. ダイエット方法の種類を比較・紹介するページ

3. ダイエットの体験談をまとめたブログ記事

4. ダイエットサプリメントを販売するページ

5. ダイエットジムの紹介・ランキングページ

これらは一見バラバラに見えますが、実はそれぞれが異なる検索意図を満たしています。整理すると次のようになります。

【検索意図1】ダイエット方法の具体的なやり方を知りたい

【検索意図2】自分に合ったダイエット方法を比較したい

【検索意図3】実際に成功した人の体験談を読みたい

【検索意図4】サプリメントなどの具体的な商品を探している

【検索意図5】ジムなど、実際に行動できる場所を探している

このように、同じ「ダイエット」というキーワードでも、ユーザーの目的は複数に分かれているのです。したがって、上位表示を狙う場合は、どの意図を満たすコンテンツにするのかを明確にする必要があります。

私がSEOコンサルティングを行う中でも、「上位を取れないページは、多くの場合『誰のどんな悩み』にも焦点が合っていない」と感じます。逆に、検索意図を1つに絞ってページ全体を構成したサイトでは、必ずと言っていいほど順位が安定しています。

検索意図の分析は、どんな業種でも応用できます。たとえば、「暖簾(のれん)」というキーワードで検索する人の意図を考えると、次のようになります。

【検索意図1】既成品の暖簾を購入したい

【検索意図2】オーダーメイドの暖簾を注文したい

【検索意図3】暖簾の意味や歴史を知りたい

同様に、「スキューバダイビング」で検索するユーザーも複数の意図を持っています。

【検索意図1】全国のスクール情報をまとめて見たい

【検索意図2】おすすめスクールを厳選して紹介してほしい

【検索意図3】特定の人気スクールの詳細情報を知りたい

【検索意図4】ライセンス取得の手順を知りたい

これらの例を見ると、1つのキーワードの背後に複数の検索意図が潜んでいることが分かります。だからこそ、SEOでは「どの意図を満たすページを作るのか」を最初に決めることが、成功への第一歩なのです。

「1ページ=1検索意図」が原則

検索意図を見極めたら、次に重要なのは「1つのページで複数の意図を満たそうとしないこと」です。これは私がこれまでSEOコンサルティングを行ってきて最も強調している原則の1つです。たとえば、「暖簾」というキーワードで上位表示を狙う場合、1ページの中で「既成品の販売」と「オーダーメイド制作」を両方紹介してしまうと、結果的にどちらの検索意図にも中途半端になります。

ユーザーの求める情報が明確でないため、Googleの評価も分散してしまいます。実際、私のクライアントでも1ページで複数意図を混ぜたケースでは、検索順位が安定しませんでした。しかし、ページを分割して「既成品専門ページ」「オーダーメイド専門ページ」に分けたところ、どちらも上位表示するようになったのです。

つまり、Googleは「1ページ=1検索意図」で明確に構成されたコンテンツを高く評価します。検索ユーザーにとっても、「自分が知りたい情報だけがすぐ見つかるページ」が最も満足度が高いため、結果的に滞在時間も伸び、順位が安定するのです。

検索意図を理解すればSEOはもっとシンプルになる

コアアップデート以降のGoogleでは、単にテーマを絞ったページやキーワードを詰め込んだ記事では上位表示できません。今求められているのは、「検索ユーザーが本当に求めている情報を提供できているか」です。

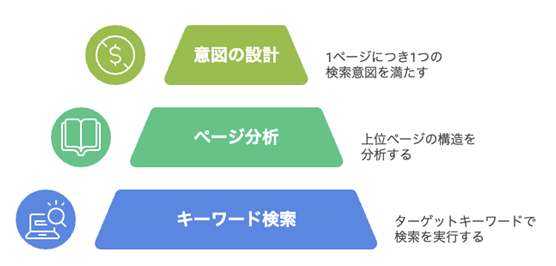

検索意図を見極めるには、次の3ステップを徹底することが重要です。

1. 自分が狙うキーワードで実際に検索してみる

2. 上位ページの構成(見出し・内容)を分析する

3. 1ページにつき1つの検索意図を満たすように設計する

私が指導している企業の中では、この3つを徹底するだけでアクセス数が2倍以上に伸びたケースも少なくありません。SEOとはテクニックではなく、「ユーザー理解の深さ」が問われる時代になっています。あなたのサイトでも、まずは1ページ1意図を意識し、ユーザーの期待を正確に満たす構成を心がけてください。それこそが、これからのGoogleで長期的に上位を維持するための最も確実な方法です。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| << 2025年 10月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

最新記事

- 「新宿の矯正歯科」というクエリでAIモードに表示される方法

- AIモードで「池袋のエステサロン」と検索した時に表示される条件

- AIモードで「横浜駅周辺のパーソナルトレーニングジム」で検索した時に上位表示されるサイトの条件

- AIモードで取り上げられる整体院は何が違うのか?「川崎市の腰痛治療に強い整体院は?」で検証

- AIモードの使い方を初心者向けに完全解説【従来検索との違いもわかる】

- AI検索時代、ユーザーはどう商品・サービスを購入するのか?質問から始まる「新しい購買プロセス」

- ChatGPT時代に「検索」と「SEO」はどう変わり始めているのか― OpenAI公式・経済研究レポートが示す時代の転換点

- ChatGPTは人々の「仕事」と「学習」をどう変えているのか― OpenAI公式・経済研究レポートが示す「静かな変化」

- ChatGPTは実際にどう使われているのか?― OpenAI公式・経済研究レポートから読み解く「利用実態の全体像」

- ChatGPT・AIモード・Perplexity ではどんな検索クエリが入力されているのか?AI検索時代の「問い」を分析する

アーカイブ

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(162)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(56)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集