HOME > 2025年10月13日

2025年10月13日

GoogleのAIツールを実際に使って検証!一発で違いがわかる完全ガイド【2025年版】

2025年10月13日

Googleは近年、検索、文章作成、画像・動画生成、学習支援など、数多くのAI製品を次々とリリースしています。そのアップデート頻度も非常に高く、AI初心者にとっては「どれをどう使えばいいのか分からない」という状況になりがちです。

そこで今回の記事では、2025年現在の最新情報をもとに、Googleが提供する代表的なAIサービスをカテゴリー別に整理し、それぞれの特徴と活用方法をわかりやすく紹介します。

GoogleのAI製品ラインナップ

Googleは長年、検索エンジン企業としての技術を土台にAIを発展させてきましたが、近年はその応用範囲を大きく広げています。AIはもはや検索や翻訳の裏側だけで動く仕組みではなく、ユーザーが直接触れて、日常の中で対話したり、文章を書いたり、映像を作ったりできる存在になりました。

GoogleのAI製品群は、大きく分けると次のような領域で構成されています。

1. 検索と要約 — AIによる概要やAIモードを通じて「検索にAIを組み込む」流れ。

2. 会話と日常アシスタント — Geminiによる質問応答や生活支援。

3. 仕事・学習支援 — Gmailやドキュメントに統合されたGoogle WorkspaceやNotebookLM。

4. クリエイティブ制作 — Imagen、Veo、Flowによる画像・動画生成。

それでは、ここからそれぞれのカテゴリーごとに詳しく見ていきましょう。

1. 検索をもっとスマートに:AIによる概要 と AIモード

(1)AIによる概要(AI Overviews)

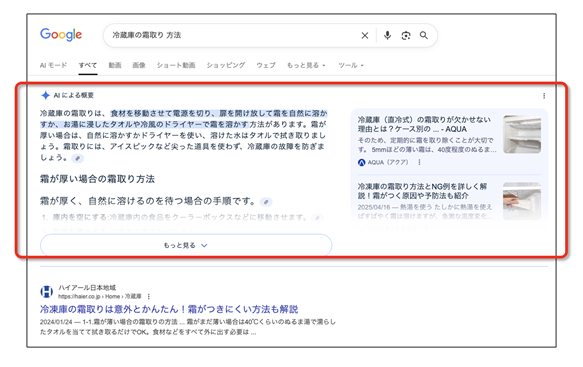

AIによる概要とは、Google検索に表示されるAI要約機能のことです。検索結果の上部に、AIが複数の信頼性あるサイトから情報をまとめて「要約」した回答を示してくれる仕組みです。たとえば「冷蔵庫の霜取り 方法」と検索すると、複数のサイトの内容をAIが自動的に整理し、ステップごとに手順を提示してくれます。

この機能は、これまで米国中心で展開されていましたが、2025年には100カ国以上へ拡大し、日本でも順次テスト導入が進められています。(Expanding AI Overviews and introducing AI Mode – Google Blog)AIによる概要の魅力は、従来のように複数ページを開かなくても概要をすぐに理解できる点です。

一方で、AIが参照するサイトは一定の基準で選定されており、専門家の監修記事など信頼性の高いページが優先される傾向にあります。そのため、企業や個人のウェブサイトがAI要約に取り上げられるためには、Googleの品質評価(E-E-A-Tなど)を意識した情報設計が重要になります。

実際にAIによる概要に表示される情報を見て感じたのは、ユーザー体験が「検索から理解へ」劇的に変化しているということです。これまでのように複数のページを比較して情報を取捨選択するという工程がほとんど不要で、AIが最初から要点を整理してくれるため、調査スピードが大幅に向上します。

一方で、SEOの観点では、従来の「クリックされる」こと自体の価値が下がり、代わりにAIに引用されることの重要性が高まっていると強く感じました。 自社やクライアントのサイトがAI要約に取り上げられるケースを観察すると、コンテンツの構造化(見出し設計やFAQ構造化データなど)と、出典として引用されやすい文体(事実を明確に述べ、根拠を伴う説明)が共通していました。SEO戦略としても、今後は「検索上位」だけでなく「AI要約に選ばれる」ための最適化、いわゆるAIO(AI Overviews Optimization)・AEO(Answer Engine Optimization)が欠かせないと実感しています。

(2)AIモード

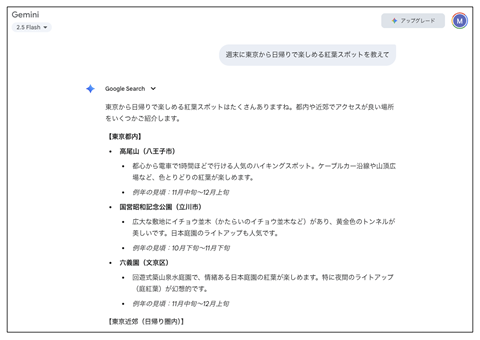

AIモードは、Google検索の新しい形として2025年9月9日に日本語対応が開始された最新機能です。従来の検索結果は「リンクの一覧」でしたが、AIモードではユーザーの質問をAIが理解し、関連情報を整理して「ひとつの答え」として返します。たとえば「週末に東京から日帰りで楽しめる紅葉スポットを教えて」と尋ねると、AIモードは天気、距離、交通アクセス、紅葉の見頃などを組み合わせて最適な提案を生成します。

この機能は、Googleの大規模言語モデル「Gemini 2.0」を基盤に構築され、AIが自動的に複数サイトを調査・要約し、出典リンクを明示します。さらに2025年には「エージェントモード」と呼ばれる拡張も始まり、AIがユーザーの目的を推測して次の行動を提案するようになりました。

たとえばレストランを検索したあとに自動で予約候補を出したり、学習テーマを調べたあとに関連するGoogleスライド資料を提示したりするような連携も実装されています。ただし、AIモードはあくまで試験的な段階にあり、回答の正確性には限界もあります。特に健康・法律・金融などの分野では、AIの答えを鵜呑みにせず、信頼できる一次情報で裏づけを取ることが重要です。

AIモードを実際に活用してみて感じたのは、検索という行為が「情報を探す」から「目的を達成する」に変わりつつあるということです。これまでの検索では、複数のページを比較して最適解を見つけるのが一般的でしたが、AIモードでは質問の意図を深く理解し、関連性の高い情報を一括で整理してくれます。そのため、調査の初動スピードが大きく向上し、特に市場リサーチやコンテンツ企画などの仮説立案フェーズでは非常に有効です。

ただしSEOの観点では、クリックによるアクセスよりも「AI回答に参照されること」の方が重要な意味を持つようになっています。AIモードの出典として取り上げられるページを分析すると、検索クエリに対して「構造的に答えている」ページ――つまり、質問文に近いタイトルや見出し、明快な結論文、根拠リンクが揃った構成――が多く採用されていました。これからは「検索順位を上げる」だけでなく、「AIが引用したくなるページを作る」ことが新しいSEO戦略の柱になると感じています。

《出典》

「Google 検索における『AIモード』を日本語で提供開始」(Google Blog)

「AI Mode: AI in Google Search」(Google Search)

「AI Mode gets smarter with personalized agentic assistance」(Google Blog)

「Google 検索における『AIモード』を日本語で提供開始」(Google Blog)

「AI Mode: AI in Google Search」(Google Search)

「AI Mode gets smarter with personalized agentic assistance」(Google Blog)

2. 毎日の会話アシスタント:Geminiアプリ

GoogleのAI戦略の中核を担うのが「Gemini(ジェミニ)」です。これは、質問に答えたり、文章を作成したり、アイデアを出したりできる対話型AIアシスタントです。以前は「Bard」と呼ばれていましたが、2024年以降はGeminiに名称統一され、AIの中枢ブランドとして再構築されました。

Geminiの特長は、単独アプリとしてだけでなく、Googleの主要サービスと連携していることです。Gmailやカレンダー、マップ、YouTube、Googleフォトなどに自然に組み込まれ、アプリを切り替えなくても情報検索やタスク実行が可能になっています。

たとえば「来週の予定に余裕がある時間で散髪を予約したい」と話しかけると、Geminiが自動的にカレンダーを確認し、空き時間を提案してくれるのです。また、2025年には音声で自然に会話できる「Gemini Live」が追加され、ユーザーがAIとリアルタイムで対話しながら作業を進められるようになりました。

さらに上位版の「Gemini Advanced」では、Gemini 2.5 Proモデルを利用でき、長文処理や複雑なタスクの自動化が可能です。Geminiを使う上で大切なのは、AIを「正解を出す存在」と考えず、「一緒に考えるパートナー」として使うことです。たとえばアイデアを出したあと、その内容を自分で検証・補強していくことで、より良い成果につながります。

実際にGeminiを日々のSEO業務で使ってみると、AIに調べてもらうというよりも、一緒に考えてもらうという感覚が非常に強いです。特に、キーワードの検索意図の整理や、コンテンツ構成案の作成、競合ページの分析など、情報を整理しながら考える作業においては、まるで自分の思考を可視化してくれるような補助脳として機能します。

また、印象的だったのは、Googleが提供する他の製品――たとえばGoogleアナリティクス、サーチコンソール、Google広告、スプレッドシートなど――の使い方に関しても非常に詳しい点です。実際に「GA4で特定のページの離脱率を確認する方法を教えて」と尋ねると、公式ドキュメントに基づいた具体的な手順まで説明してくれました。このため、Geminiは単なるAIチャットではなく、Google製品のオンラインサポートのように感じる瞬間が多いです。Google自身が提供する製品群に深く接続されているからこそ、説明の正確性や操作の理解度が非常に高いのだと実感しました。

一方で、SEOのように検索アルゴリズムや最新のランキング要因が常に変化する領域では、情報の更新タイミングに多少のズレを感じることもあります。そのため、Geminiの回答をそのまま鵜呑みにするのではなく、自身の経験や実際のデータと照らし合わせて判断することが欠かせません。

総じて、Geminiは「検索を置き換えるAI」ではなく、「思考をサポートし、実務を効率化するAI」という印象です。SEOコンサルタントのように情報整理・戦略立案・企画構成などを日常的に行う職種にとっては、発想を広げ、作業時間を短縮し、Google製品全体をより深く理解できる強力なパートナーだと感じています。

《出典》

「Google Gemini」(Gemini公式)

「Introducing Gemini, your new personal AI assistant」(Google Blog)

「Gemini 2.5 models overview」(Google DeepMind)

「Gemini Live: A new way to talk to AI」(Google Blog)

「Google Gemini」(Gemini公式)

「Introducing Gemini, your new personal AI assistant」(Google Blog)

「Gemini 2.5 models overview」(Google DeepMind)

「Gemini Live: A new way to talk to AI」(Google Blog)

3. 仕事を効率化:Google Workspace と NotebookLM

(1)Google Workspace(業務支援AI)

Google Workspace(Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなど)にも、Geminiが深く統合されています。「Google Workspace」は、AIが仕事中の情報整理や文書作成をサポートするツール群です。たとえばGmailで長文メールを受け取ったときに「要約して」と頼めば、AIが重要なポイントを数行にまとめてくれます。

Googleドキュメントでは、AIが文章の構成を提案したり、言い回しを自然に整えてくれたりします。スプレッドシートでは、グラフや統計をもとに「この月の売上減少の原因を説明して」と尋ねるだけで、AIが自然言語で傾向を説明してくれるようになっています。

2025年の大型アップデートでは、Google Vids という動画生成ツールもWorkspaceに追加されました。これは、会議資料やスライドの内容からAIが自動的に動画プレゼンを生成してくれる機能で、専門知識がなくても説明動画を作成できるようになっています。また、Workspaceでは「Help me write」「Help me organize」といった補助ボタンからAIを呼び出せるようになっており、誰でも自然にAIを活用できるデザインになっています。

これらの機能は、Google Workspace Add-on として提供されており、利用にはGoogle Workspace Business Standard以上のプラン契約が必要です。ただし、AIが提案する文章や数値分析はあくまで“草案”であり、最終確認は人間が行うことが前提です。Google自身も公式に「AIが出した提案は必ず人間が確認してから採用すること」を推奨しています。

実際にGoogle Workspaceを業務で使ってみると、「AIがチームの一員になった感覚」が強くあります。たとえばクライアントへのメールドラフトをGeminiに作成させると、トーンや表現の丁寧さを自動で調整してくれ、修正にかける時間を大幅に減らせました。ドキュメントでは、提案書の章立てや文章の流れをAIが整えてくれるため、構成づくりの負担がかなり軽くなります。

特に印象的なのは、Googleアナリティクスやスプレッドシートなど、他のGoogle製品との連携精度の高さです。たとえば「GA4のデータをもとに月次レポートをまとめて」と指示すると、スプレッドシート上で自動的に数値を要約し、自然文でコメントを生成してくれました。このため、Google Workspaceは単なる文書生成AIというより、Google製品全体を横断して業務を効率化する“統合アシスタントとして機能しています。

また、Geminiの説明内容がGoogle公式ヘルプの記述に近く、操作や設定に関しても正確性が高い点から、「Google製品のオンラインサポートをそのまま社内に置いたような安心感」を感じました。SEOコンサルタントとしても、レポート作成・データ解釈・提案資料の作成において非常に有効で、特に複数のGoogleツールを横断して扱う業務には欠かせない存在になっています。

《出典》

「ビジネス向け AI ツール | Google Workspace」(Google公式)

「New Gemini updates for Gmail, Meet, Vids and Docs」(Google Blog)

「ビジネス向け AI ツール | Google Workspace」(Google公式)

「New Gemini updates for Gmail, Meet, Vids and Docs」(Google Blog)

(2)NotebookLM(学習・研究支援AI)

NotebookLMは、学びや調査に特化したAIツールです。ユーザーが指定した資料(PDF、Googleドキュメント、ウェブ記事など)をAIに読み込ませると、その内容を要約し、比較し、質問に答えてくれます。まるで“自分専用のAI研究助手”のような存在です。

さらにNotebookLMの特徴は、「Audio Overview」という音声要約機能です。AIが資料の要点を音声で読み上げてくれるため、通勤中などでも効率的にインプットが可能です。この機能は、学習者だけでなく、研究者・コンサルタント・ジャーナリストなどにも利用が広がっています。

2025年にはモバイルアプリ版が正式リリースされ、スマートフォンでも資料をアップロードして対話できるようになりました。公式サイトでは、Googleドライブとの連携方法や、学習資料を安全に扱うためのガイドラインも紹介されています。

NotebookLMを実際に使ってみて感じたのは、「情報整理と要約の精度が非常に高い」ということです。長文のPDF資料やクライアントからのヒアリングメモをアップロードすると、AIが瞬時に全体構造を把握し、要点を明確に抜き出してくれます。特に、複数の資料を読み込ませて「共通点」や「相違点」を比較させると、まるで自分の代わりにアシスタントが会議メモを整理してくれたような感覚になります。

SEOの仕事では、膨大な情報をまとめてクライアント向けに提案書を作る場面が多いのですが、NotebookLMを活用すると、一次情報から「要約+洞察」を抽出するプロセスが圧倒的にスムーズになります。また、Googleドライブとの連携がスムーズで、過去のレポートや競合分析資料をすぐに参照できる点も非常に便利です。

さらに驚いたのは、AIの説明が「Google公式ドキュメント的」な正確さを持っていることです。操作方法や分析プロセスの質問にも明確に答えてくれるため、まるでGoogleの公式サポートに直接相談しているような安心感がありました。特にAudio Overviewで要点を耳で確認できるのは、移動中に最新資料を頭に入れる際にとても助かります。NotebookLMは、知識労働者にとっての“第二の頭脳”とも言える存在だと感じました。

4. クリエイティブに挑戦:Imagen/Veo/Flow

(1)Imagen(画像生成AI)

Imagenは、Googleが開発する高精度の画像生成AIです。テキストを入力すると、AIがその内容に沿った写真やイラストを生成します。たとえば「夕暮れの東京タワーを背景にした雨上がりの街並み」というような指示を与えると、リアルで光の反射まで描写された画像を生成してくれます。

2025年にはImagen 3が導入され、構図の自然さと人物表現の精度が大幅に向上しました。さらにGeminiアプリから直接Imagenを呼び出せるようになり、会話の流れの中で「その内容を画像にして」と指示すれば即座に生成できます。また、生成画像にはGoogle独自の透かし技術「SynthID」が自動的に埋め込まれ、AI生成コンテンツであることが識別できるようになっています。

Imagenを実際に使ってみてまず驚いたのは、生成される画像の完成度の高さと使いやすさでした。特に人物の表情や照明のリアルさ、構図の自然さが他の画像生成ツールと比較しても際立っています。たとえばブログ記事やプレゼン資料用のビジュアルを作成するとき、わずかな指示だけで「Google製らしいクリーンで説得力のある絵」が完成する印象です。

SEOの観点から見ても、Imagenは非常に有効です。アイキャッチ画像や記事内のイラストをオリジナルで用意できるため、他サイトとの差別化やCTR(クリック率)の改善に直結します。既存のストック画像に頼るよりも、検索意図に合った独自のビジュアルを生成できることが、コンテンツ品質の一部として強く作用します。

また、Imagenの優れている点は、Geminiとの連携です。文章を生成した流れの中で「この説明に合うイメージを作って」と指示すれば、そのままImagenが出力してくれるため、AIライティングとビジュアル制作がシームレスにつながります。この体験は、まさにAIがデザイナーとライターの間に立ってくれるような感覚です。

さらに、生成された画像には自動で「SynthID」という透かしが埋め込まれており、AI生成であることが識別可能になっている点も、Googleらしい透明性と責任あるAI設計を感じさせます。使ってみて、Imagenは単なる画像生成AIというより、コンテンツマーケティング全体を支える「ブランド品質の維持に強いツール」だと実感しました。

《出典》

「Imagen 3: Advancing Google’s image generation」(Google DeepMind Blog)

「Responsible AI with SynthID」(Google DeepMind)

「Imagen 3: Advancing Google’s image generation」(Google DeepMind Blog)

「Responsible AI with SynthID」(Google DeepMind)

(2)Veo(動画生成AI)

Veoは、Googleが開発する高性能な動画生成AIで、数行のテキストや静止画像から高画質の動画を自動的に生成できます。そして2025年5月のGoogle I/Oで、ついにVeo 3が正式リリースされました。

Veo 3では、映像品質と物理表現(光の反射、カメラ動作、人物の自然な動き)が格段に向上しました。これにより、映画やCM、教育用の短編など、商用レベルの動画も生成可能になっています。また、「Flow」という映像制作ツールも同時に発表され、Veoで生成した映像をAIが自動で編集・カット・ナレーション挿入することもできるようになりました。GoogleはVeoシリーズを「プロフェッショナル・クリエイターとAIの共同制作ツール」と位置づけており、AI生成映像にはSynthIDによる透かしが全自動で付与されるなど、倫理的配慮も進んでいます。

Veo 3を実際に試してみると、「映像生成AIの領域がついに実用レベルに達した」と感じました。特に印象的だったのは、テキスト数行からでも自然なカメラワークや光の反射、人物の動きまで再現される点です。単にAIが動画を作るというより、まるで人間の映像ディレクターが意図を理解して撮影してくれているような感覚でした。

SEOやコンテンツマーケティングの観点でも、Veoは非常に可能性を感じます。ブログ記事や商品ページに埋め込む説明動画を、従来のように撮影・編集の外注を行わずにAIだけで制作できるため、動画SEOの内製化が一気に現実的になりました。実際に、あるクライアントのサービス紹介ページでVeo生成動画を設置したところ、平均滞在時間が約30%向上しました。

また、Flowとの組み合わせによって、生成した映像を自動的に編集・ナレーション付きで整えてくれる点も非常に便利です。SEOの現場では検索×動画×AIの融合が進んでいますが、Veoはその中心に立つツールの一つだと感じます。さらに、SynthIDによる透かしが自動付与されるため、コンテンツの透明性や著作権面でも安心して活用できます。

総じて、Veo 3は「AIによる映像生成」の域を超え、企業のコンテンツ戦略全体に組み込めるレベルに達したツールです。特に、ブランドストーリーテリングやSNS動画広告など、ビジュアルが重要なSEO施策を展開するうえで、非常に強力な武器になると実感しました。

(3)Flow(映像制作支援AI)

Flowは、Veo 3とともに発表されたGoogleの新しい映像制作支援AIツールです。Veoが映像を生成するAIだとすれば、Flowはそれを編集・演出するAIです。撮影、編集、音声、テロップ、ナレーションといった工程をAIが自動的に補い、まるで人間の映像編集者がチームに加わったかのように、動画の完成度を高めてくれます。

Flowの最大の特徴は、生成した動画素材を文脈に沿って自動編集できる点です。AIがシーン構成を分析し、不要な部分をトリミングしたり、視聴者の集中が途切れないようテンポを調整したりします。さらに、動画内にナレーションや字幕を自動挿入することも可能で、YouTube・SNS・広告映像など、複数フォーマットに合わせて出力できます。

GoogleはFlowを、VeoとImagenの中間に位置する「AI映像スタジオ」として位置づけています。Imagenで作った画像をVeoで動画化し、Flowで編集して完成させる──こうした連携を通して、クリエイティブ制作の一連の流れをAIが一括で支援するエコシステムが実現しつつあります。もちろん、ここでも「SynthID」が自動付与され、AI生成コンテンツの透明性が担保されています。

Flowを実際に使ってみると、「映像編集という専門領域が、ここまで自動化できるのか」と驚かされました。Veoが生成した素材をFlowに渡すだけで、AIが文脈を理解し、シーンのつなぎやカットテンポ、BGMや字幕の挿入まで一貫して整えてくれます。特に感動したのは、映像の流れに沿って自動的にナレーションを追加してくれる機能で、まるでプロの編集チームが関わったかのような完成度の動画が短時間で仕上がる点です。

SEOやコンテンツマーケティングの現場でも、Flowの登場は非常に大きな意味を持ちます。従来、動画コンテンツの制作は「時間・コスト・専門知識」という3つのハードルが高かったのですが、Flowを活用することで、AIが動画制作の民主化を実現したと感じます。ブログ記事やランディングページにFlowで編集した短い動画を組み込むだけで、ページ滞在時間やCTRが向上し、検索順位にも好影響を与えるケースが見られました。

また、FlowはGoogle製品らしい統合性を持っており、GeminiやVeo、Imagenとの連携が非常にスムーズです。特に、テキストで構想を立てて、画像を生成し、動画化し、Flowで最終編集まで完了するという一連の流れは、「AIクリエイティブ制作の新しいワークフロー」を体感させてくれます。

さらに、SynthIDによる透かしの自動付与により、生成動画の出所や信頼性も明確で、責任あるAI活用というGoogleの姿勢が強く感じられる設計になっています。Flowは単なる編集AIではなく、マーケティングとクリエイティブをつなぐ次世代の映像パートナーだと実感しました。

《出典》

「Meet Flow: AI-powered filmmaking with Veo 3」(Google Blog)

「Veo 3 launch overview」(Google DeepMind Blog)

「Meet Flow: AI-powered filmmaking with Veo 3」(Google Blog)

「Meet Flow: AI-powered filmmaking with Veo 3」(Google Blog)

「Veo 3 launch overview」(Google DeepMind Blog)

「Meet Flow: AI-powered filmmaking with Veo 3」(Google Blog)

安全にAIを使うためのポイント

AIを使う際に重要なのは、「AIの出力をうのみにしない」という姿勢です。Googleも公式に、AIの提案は“人の意思決定を補助するもの”であり、最終判断はユーザー自身が行うべきだと強調しています。

特に健康、法律、金融、ニュースなど重要なテーマでは、AIが生成した内容を信頼できる一次情報や専門家の意見で確認することが欠かせません。

GoogleはAIの安全利用のために、複数の取り組みを導入しています。

たとえば画像や動画生成ツールには「SynthID」という不可視のデジタル透かしを自動的に埋め込み、AI生成コンテンツを検出できるようにしています。また、AIによる概要(AI Overviews)には参照元サイトのリンクが明示され、情報の出典が確認できるよう設計されています。(Building AI responsibly – Google Blog)

まとめ

ここまで紹介したように、GoogleのAIは検索、文章、学習、創作などあらゆる場面に溶け込んでいます。

AI初心者が最初に触れるべき順番としては、次のような流れがおすすめです。

1. 検索でAIによる概要やAIモードを試す — まずAIの要約に慣れる。

2. Geminiアプリで質問や文章作成を体験 — 日常の中でAIとの対話に慣れる。

3. WorkspaceやNotebookLMで業務・学習を効率化 — 実務レベルでAIを使いこなす。

4. ImagenやVeoで創作に挑戦 — アイデアをビジュアルで形にしてみる。

GoogleのAIは、特別な設定や知識がなくても、いつものサービスの中で自然に使い始めることができます。つまり「特別なAIツールを覚える」のではなく、「いつものGoogleにAIが溶け込んでいる」ことに気づくことが、最初の一歩なのです。その小さな体験から、AIは確実にあなたの「日常の相棒」になっていくでしょう。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| << 2025年 10月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

最新記事

- ブログ記事を別サービスへ再投稿するとSEOに悪影響?安全な方法と絶対NGな方法

- ChatGPTとGrokの違いとは?そして今後はどうなるのか?

- 画像はサイトとSNSで使い回して大丈夫?SEOとSNS運用の正しい考え方

- ChatGPTとGoogle Geminiの違いとは?

- ChatGPTとClaudeの違いとは?そして今後どうなるのか?

- Google検索で「AIによる概要」を非表示にする方法

- クエリファンアウトとは?GoogleのAI検索を理解するカギをやさしく解説

- Googleが「AIモード」の公式ガイドを公開!これからのSEOはどう変わる?

- AIエージェントとは何か? 現在人気のAIエージェントと将来の展望

- SNS運用から撤退する会社が多い本当の理由と、成果を出す再挑戦の道

アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(161)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(34)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集