HOME > ��ʕ\���̃q���g

��ʕ\���̃q���g

�u���O�L����ʃT�[�r�X�֍ē��e�����SEO�Ɉ��e���H���S�ȕ��@�Ɛ��NG�ȕ��@

2025�N11��25��

���ЃT�C�g�̃u���O�ł��������ǂ��L�����������̂ŁA���̃u���O�T�[�r�X�ɂ��������e���R�s�[���Čf�ڂ�������������ȑ��k��S���̉�������R���T���e�B���O�̃N���C�A���g���炢���������Ƃ�����܂��B

���̔��f������ �������ʂ��傫��������A�T�C�g�S�̂̕]���������� ���Ƃ�����܂��B������u�d���R���e���c���v�ł��B����̋L���ł́A���Ѓu���O�T�[�r�X�ւ̓]�ڂ��Ȃ��댯�Ȃ̂��AGoogle���ǂ̂悤�ɃR���e���c�̏d���f���Ă���̂����A���S�҂ɂ��킩��₷��������܂��B����Ɉ��S�ɏ�M�ł���}�̂̑I�ѕ��A������ׂ��p�^�[���A�����Ċ��ɓ��e���Ă��܂����L���̑Ώ����@�ɂ��Ă��ڂ����܂Ƃ߂܂����B

�Ȃ����Ѓu���O�T�[�r�X�ւ́u�����L���̍ē��e�v���댯�Ȃ̂��H

�܂���O��Ƃ��āA���Ѓu���O�T�[�r�X�Ɏ��ЃT�C�g�Ɠ�����e�̋L�����f�ڂ���Ɓu�d���R���e���c�v�ɂȂ�܂��B����� Google �����m�Ɍ����p�^�[���ł��B

Google�͌������ʂ̕i������邽�߁A�������͂������̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă���ꍇ�A�ǂꂩ������]�����܂���B�����̏ꍇ�� ���L���ł͂Ȃ����i���Ȃ��̃T�C�g���j���]���𗎂Ƃ��܂��B

Google�͌����T�C�g��Ŏ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B

�uDuplicate content generally refers to substantive blocks of content that either completely match other content or are appreciably similar.�v

�i�d���R���e���c�Ƃ́A���e���قڊ��S�Ɉ�v����A�܂��͔��Ɏ��Ă���R���e���c�̂��Ƃ��w���j

�܂�A���͂������Z�����������A����������ς��������ł͏d���ƌ��Ȃ����\���������̂ł��B���Ɋ댯�Ȃ̂� �O����Ƃ��^�c���閳���u���O�T�[�r�X�ł��B�i��F�L���u���O�v���b�g�t�H�[���A�����u���O�A�t�@�b�V�����n�u���O�Ȃǁj

�����̃h���C����Google�̕]�����������߁A���Ȃ��̃T�C�g���������]���Ōf�ڂ���Ă��܂��A���Ȃ��̃T�C�g�������ʂ𗎂Ƃ����Ƃ��悭�N���܂��B

�d�����Ă��悢�}�̂ƁA��Ƀ_���Ȕ}��

�� �d�����Ă����Ȃ����́FSNS

�EX�i��Twitter�j

�EInstagram

�EFacebook

�ETikTok

SNS�́u�����G���W���ł͂Ȃ��v���߁A���͂������ł���肠��܂���B������ YouTube�����͗�O �ł��B���R�͌�q���܂����AYouTube��Google�r�W�l�X�v���t�B�[����Google���[�����e���ꂽ�R���e���c�͂��Ă��邽�߁A�T�C�g�Ƃ̃R���e���c�d���ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

�� ��ɔ�����ׂ����́F���Ѓu���O�T�[�r�X

�Enote

�E�A���u��

�E���C�u�h�A�u���O

�E���������^���u���O�S��

������ Google �����ŏ�ʕ\������₷�����߁A�d������� ���Ȃ��̌����T�C�g�����O���u���O�̋L������ʂɏo�Ă��܂��\���������̂ł��B���ʂƂ��� Google�́u���Ȃ��̃T�C�g�̓R�s�[�T�C�g���v�Ɣ��f���A�������ʂ�������܂��B

�� �ӊO�Ɩӓ_�FGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[�����d���ɒ���

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���iGBP�j�ւ̓��e���A���͂̃R�s�[�͔����Ă��������BGoogle��GBP�ƃT�C�g�̗������V�X�e���ʼn�͂��邽�߁A�������e�𓊍e����Ɓu�Ӑ}���ʏd���v�Ɣ��f�����\��������܂��B

�uGoogle���S�Ă������Ă���Ȃ��v���R

SEO���S�҂قǁu�����������Ă��邱�Ƃ������^���v�ƍl�������ł����AGoogle�̓Q�[���̎�Î҂ł��B��Î҂͊�{���[���͋����Ă���܂����A�U���@�͐�ɋ����܂���B

Google�͖��m�ɂ����q�ׂĂ��܂��B

�uGoogle's ranking systems are designed to surface the most relevant, helpful information.�v

�iGoogle�̃����L���O�V�X�e���́A�ł��֘A���������A�L�v�ȏ������悤�v����Ă���j

�s�o�T�t Google ���������E���T���iGoogle�j

�t�Ɍ����A�������ʂ��n�b�L���O�����悤�ȁu�������v�̏��͌��J���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��߁ASEO��MEO�̂悤�Ɂu�@���ŋK�肳��Ă��Ȃ��O���[�]�[���v�̗̈�ɂ��āAGoogle�����������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B

Google������AI�AGemini�Ɏ��₵�Ă��A���s���m�ȗ��R�������ɂ���܂��B

�E�@������ �� ���������̂œ���

�E��Õ��� �� �c��Ȉꎟ�����̂œ���

�ESEO�EMEO�EAIO �� ���������J���Ă��Ȃ����ߌ듚��������

AI�����ӂȕ���ƕs���ӂȕ���̈Ⴂ�𗝉����Ă������Ƃ͏d�v�ł��B

���łɁu���Ѓu���O�ɓ��e���Ă��܂����L���v�͂ǂ�����H

���_�͖��m�ł��B�����ɍ폜���Ă��������B

���ɒ����u���O���O���u���O�֓]�ڂ��Ă���ꍇ�A���ЃT�C�g�̕]�������łɉ������Ă���\��������܂��B�폜��� Google �̍ăN���[����҂K�v������܂����A�ʏ�͐��T��〜�������ŕ]���͌��ɖ߂�܂��B

�������� Google Search Console ���� URL�폜���N�G�X�g�𑗂邱�ƂŁA���f�𑽏����߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�摜�̏d����OK�H�e�L�X�g�̏d�����͂邩�Ɉ��S

�摜�ɂ��Ă͊�{�I�ɖ�肠��܂���BGoogle�͉摜���u�e�L�X�g�قnj����ɂ͏d�����肵�܂���v�B���p�摜��f�މ摜��Web��ɉ��S�ƕ�������Ă��Ă��A�������ʂɑ傫�ȉe���͂���܂���B�i�������A���쌠��C�Z���X�ɂ͒��ӂ��Ă��������B�j

Google���ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�uImage files do not cause duplicate content issues in the same way text does.�v

�i�摜�t�@�C���́A�e�L�X�g�Ɠ����悤�ɏd���R���e���c���������N�����킯�ł͂���܂���j

�������A����͏d���R���e���c���������N�����킯�ł͂Ȃ��Əq�ׂĂ��邾���ŁA�d���摜���g�����Ƃ��ƂŖ{���A�摜���ڂ��邱�Ƃɂ�蓾����]���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�}�C�i�X�ł͂���܂��A�v���X�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�Y��Ȃ��ʼn������B�I���W�i���摜���f�ڂ���Ă��Ȃ���������Ă���ق�����ʕ\�����₷���Ƃ����X����Google�ɂ͂���܂��B

YouTube�̃V���[�g����́AGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���ɓ��e���Ă�OK

�uYouTube�V���[�g��Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̓��e���e�������ł����v�ł����H�v�Ƃ���������悭���������܂��B

����� ��肠��܂���BGoogle�� YouTube �� GBP �̓��e���e�����݂��Q�Ƃ��A�u�������Ǝ҂�����������g���Ă���v�ƔF�����邽�߁A�d���R���e���c�ɂ͂Ȃ�܂���B

�������A���̓�����u���ЃT�C�g�v�ɖ��ߍ��ލۂ͒��ӂ��K�v�ł��B����������ƃT�C�g�{�����������ƁA�e�L�X�g�����������d�������ɂȂ�܂��B

���_�F�d���R���e���c������邽�߂́u���������e���[���v

�Ō�ɁA�r�W�l�X�I�[�i�[�����Ɉ��S�ȃ��[�����܂Ƃ߂܂��B

�� �y��ɔ�����z

�E���Ѓu���O�T�[�r�X�ւ̓]��

�EGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���ւ̃R�s�y���e

�EYouTube�̐������ƃT�C�g�{���̃R�s�y

�� �y���S�E�����z

�ESNS�ł̕��͍ė��p

�EYouTube�V���[�g �� GBP���e�i������eOK�j

�E�摜�̍ė��p�i�������A�I���W�i���摜���f�ڂ��邱�Ƃɂ�蓾����v���X�͓����Ȃ��Ȃ�j

�܂Ƃ�

�d���R���e���c�́ASEO���S�҂��ł������Ƃ��₷���u�댯�ȗ��Ƃ����v�ł��B���Ѓu���O�T�[�r�X�L�����R�s�[���Čf�ڂ���ƁAGoogle�͂��Ȃ��̃T�C�g���u�R�s�[���v�Ɣ��f���A�������ʂ�傫��������\��������܂��B

SNS�͈��S�ɍē��e�ł��܂����AYouTube��Google�r�W�l�X�v���t�B�[����Google�����ڂɊǗ����Ă��邽�߁A���͂̃R�s�y�͔����Ȃ���Ȃ�܂���B�������łɑ��Ѓu���O�ɓ����L���𓊍e���Ă���ꍇ�́A�����ɍ폜���邱�Ƃ������������߂��܂��B

���Ȃ��̌����T�C�g����邱�Ƃ��A�T�C�g�̖�������邱�ƂɂȂ���܂��BSEO�̐��E�́A�����ɏ�����Ă��Ȃ��u�O���[�]�[���̗����v���A�{���̍��݂܂��B�������m����g�ɂ��A���Ȃ��̃T�C�g���m���ɐ������Ă������Ƃ��F��܂��B

�s�֘A���t Google���]������E�F�u�T�C�g�̕i���Ƃ́H

�摜�̓T�C�g��SNS�Ŏg���đ��v�HSEO��SNS�^�p�̐������l����

2025�N11��19��

��Ƃ���悭������������̈�ɁuWeb�T�C�g�̉摜��SNS�Ɏg���Ă����Ȃ����H�v�uGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���ɂ������摜���ڂ��Ă����v���H�v�Ƃ������̂�����܂��B

���ɍŋ߂́AInstagram�̓��e�摜�����̂܂܃T�C�g�Ɏg������AGoogle�}�b�v�ɂ������ʐ^���ڂ����肷���Ƃ������Ă��邽�߁ASEO�⌟�����ʂւ̉e����s���Ɏv�����������悤�ł��B�摜�́u�d�����p�v�Ɋւ������͔��ɍ������A�����Ƃ��������I�ɑ��k���܂��B

���_���猾���A���݂�Google�����̎d�g�݂ł́AWeb�T�C�g�Ɍf�ڂ����摜��SNS�ɓ��e�����摜�͕ʕ��Ƃ��Ĉ����邽�߁A�����摜���g���Ă�SEO��̖��͂���܂���B �������ASNS�^�p�EGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���^�p���s����Ƃ́A�摜���p�́u�l�����v������Ă��܂��ƁA���[�U�[�̐M���������\��������܂��B

���̋L���ł́A���S�҂̕��ɂ��������₷���悤�AGoogle�������摜��SNS���ǂ������Ă���̂��AGoogle��������C�O�̌��ЃT�C�g�̒m���������Ȃ��������܂��B

�T�C�g�̉摜��SNS�̉摜���u�ʈ����v�ɂȂ闝�R

�܂��ŏ��ɗ������Ă��������̂́AGoogle�����́u�����Ƃ���SNS�̓��e�������Ώۂɂ��Ă��Ȃ��v�Ƃ����_�ł��B�����O��ɍl����ƁA�T�C�g��SNS�œ����摜���g���Ă�������̋������N���Ȃ� �Ƃ������R�����m�ɂȂ�܂��BGoogle�͌����̑Ώۂ��u�C���f�b�N�X����Ă���Web�y�[�W�v�Ɩ��m�ɒ�`���Ă��܂��B

�s�o�T�t How Search Works�iGoogle�j

Instagram�AX�AFacebook�Ȃǂ�SNS�̓��e�́AGoogle�̃N���[���[�����R�ɓǂݎ���\���ɂȂ��Ă��Ȃ����߁AGoogle�����̑ΏۂɂȂ�܂���B�܂�AWeb�T�C�g�Ɍf�ڂ����摜��SNS�ɓ��e�����摜�́A�����G���W����ł͊��S�ɕʂ̑��݂Ƃ��Ĉ����܂��B

�����Ƃ̑��k�ł��A�uInstagram�̎ʐ^���ė��p������SEO�I�ɕs���ɂȂ�Ȃ����H�v�ƕ�����邱�Ƃ��悭����܂����A��������Instagram�̓��e��Google�����̑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ����߁A�܂������S�z�͂���܂���B

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���iGoogle�}�b�v�̎ʐ^�j�Ƃ̏d�������Ȃ�

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���ɓ��e�����ʐ^�ƁAWeb�T�C�g�̎ʐ^�������ł���肠��܂���B�����Google�r�W�l�X�v���t�B�[�����AGoogle�����́u�ʏ팟���v�ł͂Ȃ��u���[�J�������iGoogle�}�b�v�g�j�v�ɕR�Â��Ă��邽�߂ł��B

Google�����ł́A���[�J���p�b�N�i�n�}�̘g�j�ƒʏ�̌������ʂ͕ʁX�̃V�X�e���ʼn^�p����Ă���A���e�摜�́u�d���v��]���ΏۂƂ���d�g�݂ł͂���܂���B�ނ���AGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���ł́A�ʐ^�⓮��̍X�V�����[�U�[�̗��X���f�ɉe�����邽�߁A�摜��ϋɓI�ɓ��e�����ق����ǂ���Google���g���ē����Ă��܂��B

Google��SNS���e���������ʂɕ\�����Ȃ����R

���ɂ悭�������̂��u�Ȃ�Instagram��Facebook�̓��e��Google�����ɏo�Ă��Ȃ��̂��H�v�Ƃ�������ł��B����͎�Ɏ���2�̗��R������܂��B

���R �@�F�����Ӑ}�ɍ���Ȃ��ꍇ������

��ʓI�Ȍ����L�[���[�h�i��F����� �����A���[���� �r�܁A���t�H�[�� ��p�Ȃǁj�ł́ASNS�̓��e�̓��[�U�[�̈Ӑ}�ɍ��v���܂���B���[�U�[��SNS�̓��e���������̂ł͂Ȃ��A�����T�C�g����L�������߂Ă��܂��B

���R �A�FSNS�̓��e��Google���C���f�b�N�X���ɂ����\���ɂȂ��Ă���

Google���C���f�b�N�X�ł���̂́A��{�I�ɁuWeb�y�[�W�v�ł��BInstagram�̓��e�y�[�W�̓��O�C���O��AJavaScript�ˑ��AURL�\�������肵�Ȃ��Ȃǂ̗��R�ŁAGoogle���������ł͂���܂���B����̓A�����J�̌������̓T�C�g�ł��J��Ԃ��w�E����Ă���ASEO�ƊE�ł͏펯�ł��B

��O��YouTube�����F�Ȃ�YouTube�͌����ɏo��̂��H

YouTube������Google�����ɕp�ɂɕ\������܂��B�����YouTube��Google�P���ł���A����ɓ��悪�����j�[�Y�ɋ����}�b�`���邽�߂ł��B

Google�͌����Ɂu����̓��[�U�[�����߂Ă���\���������v�Ɛ������Ă���A�������ʂł��ϋɓI�ɓ����\������悤�ɂ��Ă��܂��B

����͉摜�ȏ�ɏ��ʂ������A����菇�E���i�����E���r���[�Ȃǂ�`����̂ɍœK�Ȍ`���Ȃ̂ŁAGoogle�����ł͎��R�ƕ\���@������܂��B

�ł�SNS���e��SEO�ɊW�Ȃ��̂��H�����́u�W�͂���v

SNS���e���ʏ��Google�����ɕ\������Ȃ����ƂƁASNS���p��SEO�ɖ��W�ł��邱�Ƃ͕ʖ��ł��B���Ƃ��A���̃R���T���e�B���O��ł��A

�ESNS�Ŋ�Ƃ�m��

�E�v���t�B�[��������

�E��Ɩ��Ō�������

�E�T�C�g�ɖK���

�Ƃ����s���p�^�[�������ɑ����ϑ�����Ă��܂��B

�܂�SNS�́u��������邫�����������}�́v�Ƃ���SEO�ɊԐړI�ɍv�����܂��BGoogle��E-E-A-T�i��含�E�o���E���А��E�M�����j�̔��f��Ƃ��āuWeb�S�̂ł̑��݊��v���Q�l�ɂ��Ă���Ƃ���Ă��܂��B

SNS�ł̓K�ȏ�M�́A��Ƃ̑����I�ȐM���������߂���ʂ�����̂ł��B

�T�C�g��SNS�ʼn摜�����ʗ��p���郁���b�g

�摜���T�C�g��SNS�ŋ��ʗ��p���邱�Ƃɂ́A�����I�ɂ��傫�ȃ����b�g������܂��B�����SEO��SNS�^�p�𗼗����Ă����Ƃقǎ������₷���|�C���g�ł��B

�����b�g�@�F�u�����h�C���[�W�̓��ꂪ�ł���

��Ƃ̐��E�ς�SNS��Web�T�C�g�œ����ɂȂ邽�߁A���[�U�[��������ۂɈ�ѐ������܂�܂��B���ɔ��e�@�E���ȁE���H�X�EEC�Ȃǂ́A�摜�̓��ꊴ���u�����h�͂̌`���ɒ������܂��B

�����b�g�A�F�摜����R�X�g��}������

����摜��ʂō��ƂȂ�ƁA���ԓI���ׂ��f�U�C���R�X�g�������܂��B���ʗ��p�ł���R���e���c����̌������啝�ɏオ�邽�߁A�p���I��SNS�^�p���\�ɂȂ�܂��B

�����b�g�B�F���[�U�[�́u�������Ƃ�����v�Ƃ������S�������܂��

SNS�Ō����摜���A�T�C�g�ɂ�Google�}�b�v�ɂ��ڂ��Ă���ƁA���[�U�[�́u�{���炵���v��u�M���v�������܂��B����͐S���w�ł��u�P���ڐG���ʁv�Ƃ��Ēm���Ă���A�F�m�̐ςݏd�˂��M���ɂȂ���T�^�I�ȃP�[�X�ł��B

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���̉摜���e�́u�c�Ə�̕���v

Google�r�W�l�X�v���t�B�[���iGoogle�}�b�v���̊�Ə��j�́A�X�܁E�N���j�b�N�E���H�X�E�m�Ǝ������ȂǁA�n��r�W�l�X�ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ł��B�摜���e��Google���g���������Ă��܂��B

Google���������Ă���͈̂ȉ��̂悤�Ȏʐ^�ł��B

�E�X�܊O��

�E�X�ܓ��̕��͋C

�E�X�^�b�t�̎ʐ^

�E���i�A�ݔ��A�T�[�r�X�̎ʐ^

�E���j���[�A�����\�Ȃǂ̉摜

�E�C�x���g��L�����y�[���̎ʐ^

������Web�T�C�g�ɂ�SNS�ɂ��f�ڂ���邱�Ƃ��������߁A�摜�̏d�����p�͂ނ��덇���I�ł��B�d�v�Ȃ̂́u�I���摜�𑝂₷�v���Ƃł���A�d�������Ȃ����Ƃł͂���܂���B

��Ƃ�SNS�ł��ϋɓI�ɉ摜�E����M���Ȃ���Ȃ�Ȃ����R

�����ŏd�v�Ȃ̂́A�摜�̏d������肩�ǂ����ł͂Ȃ��ASNS�ƃT�C�g�����Ŕ��M���Ȃ����Ƃ̂ق����傫�ȃ��X�N�ɂȂ�Ƃ����_�ł��B����AI���[�h������̌��݂́A��Ɩ������̏d�v�����ȑO��荂���Ȃ��Ă��܂��B

��Ɩ�������SNS���\�������

Google�͈�ʃL�[���[�h�ł�SNS���e��\�����܂��A��Ɩ��E�X�ܖ��E�l���̌����ł�SNS�A�J�E���g��\�����܂��B

���̗��R�� Google���ȉ��̂悤�ɔ��f���Ă��邽�߂ł��B

1. �ŗL��������������l�́A���̊�Ƃ̑S�̑���m�肽��

2. SNS�A�J�E���g����Ƃ̈ꕔ�ł���

3. Google��SNS�́u���e�v�̓C���f�b�N�X�ł��Ȃ��Ă��A�v���t�B�[���y�[�W�͔F���ł���

����3����Ɩ�������SNS���\������錴���ł��B���ۂɎ��̋���ł��A�o�c�҂�S���҂��w����������ۂɁASNS�A�J�E���g��K���`�F�b�N���܂��B���̎���ASNS���X�V����Ă��Ȃ���Ƃ́u�������Ă��Ȃ��v�u���A���ȏ�����Ȃ��v�Ɣ��f����Ă��܂��A�M�����������ꂪ����܂��B

SNS�ł̔��M�́u�M���̉����v�ɂȂ�

Google�����̓e�L�X�g���S�̔}�̂ł����A���[�U�[��SNS�Ől�����������Ĕ��f���Ă��܂��B��Ƃɋ��������������[�U�[�́A�K��SNS���`�F�b�N���A����ɂ���ĐM���x���傫���ς��܂��B

���̃N���C�A���g�ł��A�̗p�������Ɖc�Ƃɂ�����

�ESNS���X�V����Ă����Ƃ͍D���

�ESNS���~�܂��Ă����Ƃ͕s���Ɋ�����

�Ƃ������𑽂������܂��B

SEO�͂����܂ł���������̗����𑝂₷�{��ł����ASNS�́u�M���`���v�ɋ�����p�������܂��B����2��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA���[�U�[�̐S���I�n�[�h����������A���ʓI�ɃR���o�[�W�����ɂȂ����Ă����܂��B

����́u�摜�������͂Ȑ����R���e���c�v

Google��YouTube��D�悷��̂́A����̐����͂��摜�̐��{�������߂ł��BAI���[�h�ł��A������̉����Ɖf��������𒊏o���鐸�x���オ���Ă��܂��B

����͈ȉ��̓_�ŗL���ł��B

�E�T�[�r�X���e�����o�ƒ��o�œ`������

�E��������A���r���[�A�r�t�H�[�A�t�^�[������

�E�X�}�z���[�U�[�Ƒ������ǂ�

�ESNS�ł��T�C�g�ł��ė��p���₷��

�摜�̏d�������A�����ϋɓI�ɐ��삷��ق����A�����ESNS�E���[�J�������̂��ׂĂŌ��ʂ����܂��B

�܂Ƃ�

Web�T�C�g��SNS�ɓ����摜���g���Ă�SEO�Ɉ��e���͂Ȃ��AGoogle�}�b�v�iGoogle�r�W�l�X�v���t�B�[���j�ł��d���͖�肠��܂���BGoogle������SNS�̓��e��ʏ�̌����ΏۂƂ��Ă��Ȃ����߁A�摜�̏d�����̂��̂��]���ɉe�����邱�Ƃ͂���܂���B

�������A���́u�d���v�ł͂Ȃ��A���̊�Ƃ��C���^�[�l�b�g��łǂꂾ�����M���Ă��邩�Ƃ����_�ł��BAI���[�h���o�ꂵ�����݁A���[�U�[�͊�Ɩ�������SNS���`�F�b�N���A�摜�E����E���e���e��ʂ��Ă��̊�Ƃ�]�����Ă��܂��B

�܂��Ƃ́AWeb�T�C�g�����łȂ��ASNS�ł�Google�}�b�v�ł��A�摜�⓮���ϋɓI�ɔ��M���邱�Ƃ��A���[�U�[����̐M���`���ɂȂ���܂��B�摜�̎g���͖��ł͂Ȃ��A�u�����X�V��������p���v�������M���ގ���Ȃ̂ł��B

�s�֘A���t Google�摜�����̏�ʕ\���e�N�j�b�N

���N��Ƃ́HGoogle���y�[�W���e�𗝉����邽�߂́u�����Ȃ��L�[���[�h�v

2025�N10��29��

�u���N��i���傤�����j�v�Ƃ������t�������Ƃ�����܂����HSEO��Web���C�e�B���O�̌���ł͂悭�o�ꂵ�܂����A���ۂɈӖ��𐳊m�ɗ������Ă���l�͈ӊO�Ə��Ȃ����̂ł��B���N��Ƃ́A����L�[���[�h�ƈꏏ�ɕp�ɂɎg���錾�t�̂��ƁB���Ƃ��AGoogle���u���̃y�[�W�͂ǂ�ȃe�[�}�̓��e�Ȃ̂��v�f����ۂɔ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B

���͂���܂őS���̒�����Ƃ�m�ƁA��Ë@�ցAEC�T�C�g�Ȃǂ�SEO�R���T���e�B���O���s���Ă��܂����B���̒��Łu�������ʂ��L�єY��ł���T�C�g�v�ɂ͋��ʓ_������܂��B����́A�u���C���L�[���[�h����������Ă��Ȃ��v�Ƃ����_�ł��B

Google�͒P���ȃL�[���[�h�̏o���ł͂Ȃ��A�����̒��łǂ�Ȋ֘A�ꂪ���R�ɓo�ꂵ�Ă��邩���d�����Ă���̂ł��B����́A���N��Ƃ͉����A�Ȃ��d�v�Ȃ̂��A�����Ăǂ̂悤�Ɋ��p����Ώ�ʕ\���ɂȂ���̂����A���S�҂ł������ł���悤�ɒ��J�ɉ�����܂��B

���N��Ƃ́H

���N��Ƃ́A�u����L�[���[�h�ƈꏏ�Ɏg���邱�Ƃ������P��v�̂��Ƃ��w���܂��B�p��ł� �uco-occurrence word�v �ƌĂ�A�u���ɋN���錾�t�v�Ƃ����Ӗ��ł��B

���Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȕ��͂��������Ƃ��܂��B

�s�T���v�����́i��500�����j�t

�w�ŋ߁A���́u�E�уT�����v�ɒʂ��n�߂܂����B�ŏ��́u��ÒE�сv�Ɩ����܂������A�����̈����ƒʂ��₷���Łu�ƒ�p�E�ъ�v�Ƃ̕��p��I�т܂����B�F�l����u���E�т͒ɂ݂����Ȃ��v�ƕ����Ĉ��S�����̂����ߎ�ł����B�J�E���Z�����O�ł́A�X�^�b�t���u�E�уN���[���v��u�ێ��P�A�v�̏d�v���J�ɋ����Ă���܂����B�ʂ��Ă݂Ă킩�����̂́A�{�p��́u���g���u���v��h�����߂ɂ́u�A�t�^�[�P�A�v���������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ă܂łɃ��_�т����炵�āA���M�������ăm�[�X���[�u�𒅂����Ǝv���Ă��܂��B�x

���̕��͂̃��C���L�[���[�h�́u�E�сv�ł��B�������AGoogle�́u�E�сv�Ƃ����P�ꂾ�������Ă���킯�ł͂���܂���B��̕��͂ɂ́A�u�T�����v�u��Áv�u�ƒ�p�v�u���E�сv�u�N���[���v�u�ێ��v�u���g���u���v�u�A�t�^�[�P�A�v�u�����v�ȂǁA�E�тɊ֘A���鋤�N�ꂪ���R�ɓo�ꂵ�Ă��܂��B

�܂�Google�́A�u���̃y�[�W�́u�E�сv�Ƃ����e�[�}��{���ɗ������ď�����Ă���v�Ɣ��f�ł���̂ł��B�t�ɁA�����̊֘A�ꂪ���Ȃ��y�[�W�́A�u�{���ɂ��̃e�[�}�ɂ��ďڂ����̂��H�v�Ƌ^���A���ʂ��オ��ɂ����Ȃ�܂��B

�Ȃ����N�ꂪ�d�v�Ȃ̂��H�u�P�ꐔSEO�v����u����SEO�v��

����SEO�R���T���e�B���O���n�߂�2000�N�㏉���A�����̌����G���W���͒P���ł����B�u�E�сv�Ƃ������t���y�[�W��20���Ώ�ʕ\�������A����Ȏ��オ�������̂ł��B�������A����ɂ��̎d�g�݂����p����Ǝ҂�����܂����B���͂̓��e�Ƃ͊W�Ȃ��A�u�E�сv�Ƃ����P������\������Ӗ��ɋl�ߍ��݁A�������ʂ�����_���u�L�[���[�h�X�p���v�����s�����̂ł��B

�s�֘A���t �L�[���[�h�X�p���̊댯��

Google�͂��̑�Ƃ��āA���N����܂߂��u���������v�̎d�g�݂����܂����B�܂�A�P��̐��ł͂Ȃ��A�u�ǂ̂悤�Ȍ��t�ƈꏏ�Ɏg���Ă��邩�v�Ńy�[�W�̃e�[�}�f����悤�ɂȂ����̂ł��B���Ƃ��A�u�E�сv�Ƃ������t�Ɓu�T�����v�u���v�u�A�t�^�[�P�A�v�Ȃǂ����R�ɏo�Ă���y�[�W�́A�ǎ҂ɂƂ��ėL�v�Ŗ{���̑̌���������Ă���Ɣ��f����܂��B

����ŁA�P�Ɂu�E�сv�Ƃ������t�𗐗p����y�[�W�́A���e�������M�����Ɍ�����Ƃ݂Ȃ���܂��B���̎d�g�݂������A������SEO�̍����ł���u���N�ꕪ�́v�̍l�����Ȃ̂ł��B

�s�o�T�t Google �������d�g��

���N�����������@

���N��ׂ邽�߂̑�\�I�ȕ��@�́A���N�ꌟ���c�[�����g�����Ƃł��B

���ł��L���Ȃ̂��u���N�ꌟ���c�[���v��u���b�R�L�[���[�h�v�Ȃǂł��B�����̃c�[���ɁA���Ƃ��u�E�сv��uSEO�v�Ɠ��͂���ƁAGoogle�̏��50�T�C�g�ŕp�o���Ă���֘A��������I�ɒ��o���Ă���܂��B

�s�Q�l�T�C�g�t ���N�ꌟ���c�[��

�s�Q�l�T�C�g�t ���b�R�L�[���[�h

���Ƃ��uSEO�v�Ɠ��͂���ƁA

�u�L�[���[�h�v�u�R���e���c�v�u���ʁv�u��v�u�����N�v�u�����{��v�u�A�N�Z�X�v�Ȃǂ���ʂɏo�Ă��܂��B����͂܂�ASEO�Ɋւ��鍂�i���ȃy�[�W�ł́A�����������t���ꏏ�Ɏg���Ă���Ƃ������Ƃł��B���̏������ƂɁA�u�����̃y�[�W�ɕs�����Ă���֘A��͉����H�v���m�F���邱�ƂŁA���e�̐[���Ɩԗ��������߂邱�Ƃ��ł��܂��B

���N��̎g����

�����ő�Ȃ̂́A�u���N����������������v�Ƃ����l�����ł͂���܂���BGoogle�͂��ł�AI�ɂ�鎩�R���ꗝ�������Ă���A�s���R�ȕ��͂͋t�ɕ]���������邱�Ƃ�����܂��B���̃R���T���e�B���O�o���ł��A���N����ɋl�ߍ��݁uSEO��v�u�L�[���[�h�v�u���ʁv�u��v�u���������N�v������ׂ��L���́A�������ʂ��������ĉ��������Ƃ������Ⴊ����������܂��B

���z�I�Ȃ̂́A���[�U�[���m�肽���������R�ɐ������钆�ŁA���N�ꂪ���ʓI�ɓo�ꂵ�Ă����Ԃł��B���Ƃ��A�uSEO��̊�{��m�肽�����v�Ɍ����āA�uGoogle�̓R���e���c�̎��A�L�[���[�h�̊֘A���A�O�������N�̐M�����Ȃǂ𑍍��I�ɕ]�����܂��v�Ƃ����ꕶ�������A���R�Ɓu�R���e���c�v�u�L�[���[�h�v�u�����N�v�u�M�����v�Ȃǂ̋��N�ꂪ�܂܂�܂��B���͂̒��Ɂu�K�v������o�ꂷ��v�Ƃ������R�Ȏg�������AGoogle�̕]���ɍł��Ȃ���̂ł��B

���N��́u�֘A���v�����߂邽�߂̐v�}

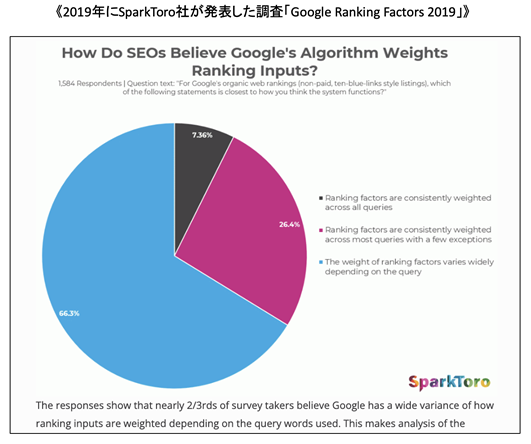

2019�N��SparkToro�Ђ����\���������uGoogle Ranking Factors 2019�v�ł́A�������ʂ����߂�v���̑�3�ʂɁu�N�G���Ƃ̊֘A���̂����̎g�p�v���������Ă��܂��B����͂܂��ɋ��N��̂��Ƃł��B

���N���K�Ɏg�����ƂŁAGoogle�Ɂu���̃y�[�W�͌����Ӑ}�ɂ҂����荇���Ă���v�Ɠ`�����܂��B���Ƃ��A���Ȃ����u�_�C�G�b�g�@�H���v�ŏ�ʕ\����_���ꍇ�A�y�[�W�̒��Łu�J�����[�v�u�h�{�v�u�����v�u�����v�u�ێ�ʁv�u���j���[�v�u�H�������v�Ƃ������֘A������R�Ɋ܂߂邱�ƂŁA�����G���W�����u���̃y�[�W�̓_�C�G�b�g���̐H�����e�ɂ��ďڂ����������Ă���v�Ɨ������₷���Ȃ�܂��B

���̃N���C�A���g��1�Ђł��A���N����ӎ����ăR���e���c�������C�g�������ʁA�킸��1�����Ō������ʂ�12�ʂ���3�ʂɏ㏸�����P�[�X������܂����B����͒P�ɃL�[���[�h�𑝂₵���̂ł͂Ȃ��A���[�U�[�̎����Y�݂ɓ�����`�Ŋ֘A������������Ƃ�����t�����D��ł��B

���N�����������SEO���P�̃X�e�b�v

���N��𗝉�������A���͎��ۂɊ��p����i�K�ł��B�����ł͎����N���C�A���g�w���ōs���Ă���u5�X�e�b�v�̋��N��SEO���P�@�v���Љ�܂��B

�X�e�b�v1�F�_���L�[���[�h�����߂�

�܂��A��ʕ\����ڎw�������L�[���[�h��1�I�т܂��B��F�u�E�сv�uSEO��v�u�p��b�X�N�[���v�ȂǁB

�L�[���[�h��~�����ĕ��������ƁA�e�[�}���ڂ₯�Ă��܂����߁A�܂���1�e�[�}1�y�[�W���ӎ����܂��傤�B

�X�e�b�v2�F���N��𒊏o����

���N�ꌟ���c�[�����g���āA�I�L�[���[�h�Ɋ֘A���錾�t�����X�g�A�b�v���܂��B

���Ƃ��uSEO��v�ł���A�u�����v�u���ʁv�uGoogle�v�u�R���e���c�v�u�����{��v�u�O�������N�v�u���[�U�[�v�u�]���v�Ȃǂ����N��Ƃ��ďo�Ă���͂��ł��B

�X�e�b�v3�F�����̃y�[�W�Ɣ�r����

���o�������N�ꃊ�X�g�ƁA�����̃y�[�W�̓��e���Ƃ炵���킹�Ă݂Ă��������B

�����Ă���e�[�}�⌾�t������A����̓R���e���c�́u���v�ł��B�����߂�悤�ɕ��͂�lj�����ƁA��茟���Ӑ}�ɉ������y�[�W�ɂȂ�܂��B

�X�e�b�v4�F���R�ȕ����ŋ��N����������

�����ŏd�v�Ȃ̂́A�u�����ɓ���Ȃ��v���ƁB

���Ƃ��u�����N�v�u���ʁv�Ȃǂ��@�B�I�ɗ���̂ł͂Ȃ��A�ǎ҂̎���ɓ�����悤�Ɏg���܂��傤�B

�uSEO�̏��ʂ��グ��ɂ́A�����N�����łȂ��R���e���c�̎����d�v�ł��B�v�Ƃ����悤�ɁA���R�Ȍ`�œo�ꂳ����̂����z�ł��B

�X�e�b�v5�F���[�U�[�̈Ӑ}�ƈ�v���Ă��邩�m�F����

�Ō�ɁA�u�����̏��������e���{���Ƀ��[�U�[�̋��߂Ă����H�v���m�F���܂��B

Google�́u���[�U�[�̌����Ӑ}�iSearch Intent�j�v�ƈ�v���Ă��邩�������d�����Ă��܂��B

���N����g�����Ƃ́A���̈Ӑ}�ɍ��v���邽�߂̍ł����ʓI�ȕ��@�̈�ł��B

���N����g���Ƃ��̒��ӓ_

���N��͕֗��ł����A�g�������ԈႦ��Ƌt���ʂɂȂ�܂��B�������Ă������s����̑����́A���N����u���߂��Ɓv�Ƃ��Ĉ����Ă��邱�Ƃɂ���܂��B

Google��AI�́A�P��̏o�������łȂ��A���̑O��̊W�╶�ӂ𗝉����܂��B

���Ƃ��A�u�����v��u���R�~�v�Ƃ������N��͂̍Ō�ɂ܂Ƃ߂ċl�ߍ���ł��AGoogle�͂����s���R�Ɣ��f���Ă��܂��܂��B�d�v�Ȃ̂́A�u���[�U�[���ǂ�Ȏ���������Ă��邩�v����Ɉӎ����Ȃ���A���̓������������Ŏ��R�ɋ��N�ꂪ�o�ꂷ��\����ڎw�����Ƃł��B���ꂱ�����AAI�����SEO���uAIO�iAnswer Intelligence Optimization�j�v�ɂ��Ȃ���l�����ł��B

���N��ōL����u�e�[�}�̐[���v�Ɓu�M�����v

���N����ӎ����ď����ꂽ�L���́A�e�[�}�̍L����Ɛ[�������܂�܂��B���Ƃ��A�u�E�сv�����łȂ��u��ÒE�сv�u�ƒ�p�E�ъ�v�u���E�сv�u�����v�u�A�t�^�[�P�A�v�܂Ō��y����A�ǎ҂�������^�����葽�p�I�ɉ����ł���L���ɂȂ�܂��B���̌��ʁA�؍ݎ��Ԃ����сA���A����������AGoogle����u�L�v�ȃy�[�W�v�ƕ]������₷���Ȃ�܂��B

����ɁA�����������J�ȍ\���͓ǎ҂���̐M���݁ASNS�ł̃V�F�A��탊���N�̊l���ɂ��Ȃ���܂��B���̃R���T���e�B���O��ł��A�u���N����ӎ����������C�g���s������A�w�������i�Ж������j���������v�uSNS�ň��p�����悤�ɂȂ����v�Ƃ����������Ⴊ����܂��B

���N��́uGoogle�ƑΘb���邽�߂̌��t�v

���N��Ƃ́A�P�Ȃ�SEO�e�N�j�b�N�ł͂Ȃ��AGoogle�Ɛl�Ԃ̗����ɓ`��镶�͂��������߂̌��t�̐v�}�ł��B���N����ӎ�����A���Ȃ��̃R���e���c�́u�����L�[���[�h�Ɋ֘A�������̌n�I�ɓ`����y�[�W�v�ւƐi�����܂��B

����͌��ʓI�ɁA���[�U�[�����x�����߁AGoogle�̕]�����グ��Ƃ�����d�̌��ʂ������炵�܂��BSEO�̖{���́AGoogle�ɕ]������邱�Ƃł͂Ȃ��A�u���[�U�[�ɐM������������邱�Ɓv�B���̂��߂̋��n�����������A���N��Ȃ̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- AI�L���ʎY�̗��Ƃ����FE-E-A-T�ō�������R���e���c�헪

- Google�́u���ʁv�Ɓu���v���ǂ��������Ă���̂��HSEO���S�҂���ɒm���Ă����ׂ��\�L�h��̍l����

- �u�G���e�B�e�B�[�v�Ƃ͉����HSEO�̓L�[���[�h�̎��ォ��G���e�B�e�B�[�̎����

- �u�V�h�̋������ȁv�Ƃ����N�G����AI���[�h�ɕ\���������@

- AI���[�h�Łu�r�܂̃G�X�e�T�����v�ƌ����������ɕ\����������

- AI���[�h�Łu���l�w���ӂ̃p�[�\�i���g���[�j���O�W���v�Ō����������ɏ�ʕ\�������T�C�g�̏���

- AI���[�h�Ŏ��グ���鐮�̉@�͉����Ⴄ�̂��H�u���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�́H�v�Ō���

- AI���[�h�̎g���������S�Ҍ����Ɋ��S����y�]�������Ƃ̈Ⴂ���킩��z

- AI��������A���[�U�[�͂ǂ����i�E�T�[�r�X���w������̂��H���₩��n�܂�u�V�����w���v���Z�X�v

- ChatGPT����Ɂu�����v�ƁuSEO�v�͂ǂ��ς��n�߂Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����������̓]���_

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(164)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(57)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)