HOME > AI���p��AEO�EAIO

AI���p��AEO�EAIO

AI���[�h�Łu�r�܂̃G�X�e�T�����v�ƌ����������ɕ\����������

2026�N01��15��

�ŋ߁A�G�X�e�T�����̃I�[�i�[����A�����������k���邱�Ƃ������܂����B�u�r�܂Œ����c�Ƃ��Ă��āA�|�[�^���T�C�g�ɂ��ڂ��Ă��邵�AGoogle�����ł����������\������Ă���B�ł��AChatGPT��AI���[�h�Łw�r�܂̃G�X�e�T�����x�ƕ����ƁA�����̃T�������o�Ă��Ȃ���ł��B�v

����͕s�v�c�Ȍ��ۂł͂���܂���B�Ȃ��Ȃ�AAI���[�h�́u�������ʂ������鑕�u�v�ł͂Ȃ��A�u�I���̖��������炷���u�v�ɂȂ��Ă��邩��ł��B

�]���̌����́A�ɒ[�Ɍ��������ł����B

�E�r�܂ɂǂ�ȃT���������邩����ׂ�

�E��₪�����̂ŁA���[�U�[�������Ŕ�r����

�E���R�~��j���[�◿�������āA�����Ȃ��猈�߂�

�Ƃ��낪AI���[�h�ł́A���Ԃ��t�]���܂��B

�E�܂�AI���u�ړI�ʂɌ�����v

�E���̏�Łu���̖ړI�Ȃ炱���v�ƒ�Ă���

�E���[�U�[�́u��r�̑O�v�ɁAAI�̌��ōi�荞�܂�Ă���

�܂�A�����ŋN���Ă���̂͏��ʃQ�[���̏I���ł͂Ȃ��A�����̃��[�g���ς�����Ƃ������Ƃł��BSEO�ŏ�ʂ�����Ă��Ă��AAI�̌��ɓ���Ȃ���A�ŏ��̔�r�Ώۂɓ���Ȃ��B���́u�����̕ω��v���A���킶������Ă��܂��B

�܂��͎��������FAI���[�h�̉͂ǂ����������̂�

AI���[�h�ł́A�u�r�܂̃G�X�e�T�����v�Ƃ����N�G���ɑ��āA���̂悤�ȓ����ʍ\���̉���������邱�Ƃ�����܂��B

�s�r�܂̃G�X�e�T�����iAI���[�h��j�t

�E���g�E�S�g���e�F�L���C�T���[�l�r�ܓX�i�S�g���e�_�^�L�x�ȃ}�V���^���f�����X�j

�E���g�E�S�g���e�F瘦�g�G�X�e�T����Bloom�r�ܓX�i�����\�@��^���������Ή��j

�E���g�E�̎����P�F�I���G���^���E�X�^�C���r�ܓX�i�c�݁^�₦�^���m���e�j

�E�t�F�C�V�����FMixup!!�r�ܓX�i���ʏd���^�ŐV�@��^�����Y�Ή��j

�E�t�F�C�V�����Fmimosa�r�ܓX�i���g���u�����k�^�A�b�g�z�[���j

�E�����Y���e�F�t�B�[�S�r���[�e�B�[�r�ܓX�i�j�����^�s�x�����j

�E�������F�X�����r���[�e�B�n�E�X�r�ܑ��{�X�i���m���e�^�m���x�^���n�j

�����ŋC�Â����Ƃ�����܂��BAI�́u�L����������ׂ��v�u�L�������������ɒu�����v�Ƃ������ו������Ă��܂���B�ނ���AI�́A�ŏ��ɂ����l���Ă��܂��B

�u�G�X�e�T������T���Ă���l�́A���������ړI���Ⴄ�B�ړI���Ⴄ�̂ɁA�����y�U�Ŕ�ׂ�Ɩ����Ă��܂��v

������AI�́A�܂����ށi�J�e�S���[�j�����A���̕��ނɍ����T�����Ă͂߂܂��B���̍\���𗝉�����ƁAAI�ɏE����E�E���Ȃ��̗��R���͂����肵�܂��B

AI���T���Ă���̂́u�r�܂̓X�܈ꗗ�v�ł͂Ȃ�

�����͍ŏd�v�|�C���g�ł��BAI���[�h�́u�r�܂ɂ���G�X�e�T�������ꗗ�ŏo���v���Ƃ�ړI�ɂ��Ă��܂���BAI���������Ă��鎿��́A�����Ɛ����Ҋ��ł��B

�u�r�܂ŃG�X�e�T������T���Ă���l���A���g�Ȃ̂��A�t�F�C�V�����Ȃ̂��A�̎����P�Ȃ̂��A�����Y���e�Ȃ̂��f���A���킸�I�ׂ�悤�ɐ������Ăق����v�B�܂�AI�́A�����G���W���ł͂Ȃ��A�u�I����������ҏW�ҁv�Ƃ��ē����Ă��܂��B

�����ő厖�Ȃ̂́A�ҏW�҂́u�S�����ڂ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�G���ł����W�g�ɓ���͈̂ꕔ�ł��BAI�������ŁA�g�͗L���ł��B�����炱���A�������₷���E���ނ��₷���T�������D�悳��܂��B

���_��ς���ƕ�����FAI�͂܂��u�Y�݁v������

�G�X�e�T�����ɗ���l�̔Y�݂́A�u�G�X�e�ɍs�������v�ł͂���܂���B�����Ƌ�̓I�ŁA�����ƌl�I�ł��B

�E�̌^��ς������i�S�g���g�^���������j

�E�������ꂢ�ɂ������i�ь��^�����݁^�j�L�r�^�q�����Ȃǁj

�E�₦��ނ��݂��C�ɂȂ�i�̎����P���j

�E�j���Ŕ��e���n�߂����i�l�ڂ��s���A�s�x���������S�j

�E�����Ȃ荂�z�_�|���i�s�x�����A�̌��̖��m���j

AI�́u�G�X�e�v�Ƃ����Ǝ햼�ł͂Ȃ��A���X����l�̔Y�݂��N�_�ɃT���������܂��B�܂�A�T���������u�Y�݂̌��t�v�ŏ����O�ɏo���Ă��Ȃ��ƁAAI�͕��ނł��܂���B

�����ł悭���闎�Ƃ������A�u���ł�����܂��v�^�ł��B

�E���g���t�F�C�V�������E�т��S���Ή�

�E�Ȃ�ł����kOK

�E�ǂ�ȔY�݂ł����C��

���X�܂Ƃ��Ă͐������̂ł����AAI�̕ҏW���W�b�N�ł͕s���ɂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ�AAI����肽���̂́u�ړI�ʂ̂������߁v�Ȃ̂ŁA�u�S���ł��܂��v�́A�ǂ̔��ɓ���ďЉ�������������Ȃ����݂ɂȂ��Ă��܂�����ł��B

AI�ɑI���T�����̏����F�܂��u�N�̔Y�ݐ�傩�v�����m

AI�Ɏ��グ���Ă���T�����́A��O�Ȃ���含���͂����肵�Ă��܂��B�����ł�����含�́A���i��@��̘b������ɁA�u�����̌��t�v�ł��B

�E�S�g���g�i�̌^��ς������l�����j

�E���������i�r�E�����Ȃǁj

�E�t�F�C�V���������i���̔Y�݁j

�E�����Y��p�i�j���̕s���������j

�E�̎����P�i�₦�E�c�݁E����Ȃǁj

���[�U�[�́u�G�X�e�v�Ƃ����傫�����t�őI�т܂���B�����̔Y�݂őI�т܂��BAI�������ŁA�Y�݂ɕR�Â�����T������D�悵�܂��B

�����Ă����������̗v�_�ł��B�u�����̐�含�v�́A�{�p���j���[����Ɍ����郁�j���[���������Ƃ͈��ł͂���܂���B�����A�����Łu���Ȃ��͂ǂ̃^�C�v�H�v��������悤�ɂ��Ă����K�v������܂��B

AI���d������̂͋Z�p���u���߂Ă̐l�����߂₷�������v

AI�̐��������悭�ǂނƁA���I�Ȕ��e���_�͈ӊO�Əo�Ă��܂���B����Ɏg����̂́A���߂Ă̐l�����S�ł���u�����v�ł��B���Ƃ��A���Ȃ����r�܂ŏ��߂ăG�X�e��T������Ȃ�A�����v���܂��H

�E���U����Ȃ�����

�E������������ɂ����͕̂|��

�E�ɂ�������M�������肵�Ȃ�����

�E�ǂ�Ȑl���s���Ă���̂���

�E�����̔Y�݂ɍ����̂���

�E�d���A��ɍs���邩�ȁA�\��͎��邩��

AI�͂��̕s�������炷�����Ō������܂��B������u�������Z�p�v�����A�u���f�ޗ��v������Ă���T���������グ���܂��B

�sAI���E���₷���u���f�ޗ��v�̗�t

�E�s�x�����i���z�_��ւ̕s����������j

�E�̌��̗��ꂪ���m�i��������邩������j

�E�j�����^������p�i�l�ڂ�S���I�n�[�h����������j

�E���g���u�����k�i�q�����Ȃǂ̕s���Ɋ��Y���j

�E�A�b�g�z�[���i�ْ����₷���l�Ɉ��S�j

�E���E���n�i�������Ƃ��̈��S�ޗ��ɂȂ�j

�����Ō�����Ȃ��łق����̂́A�u��肪�L���v�u�s�x���������`�v�Ƃ����b�ł͂���܂���B�d�v�Ȃ̂́AAI�����E�������Ƃ��Ɏg����u�����v�����邩�ǂ����ł��B

�u�r�܁v�Ƃ����X�̕������A���E�̐����͂����E����

AI�́u�r�܁v�Ƃ����n�����A�P�Ȃ�Z���Ƃ��Ĉ����Ă��܂���B�r�܂͐����҂̓������͂����肵�Ă���X�ł��B

�EJR�E���S�E�n���S���W�܂�抷�w

�E�d���A��E�w�Z�A��̊�蓹������

�E�S�ݓX�⏤�Ǝ{�݂̔���������

�E�T���V���C�����ʂȂǃG���A�̍L����

������AI�́A�r�܃T�������Љ��Ƃ��A���������u�ʂ����R�v���d�����܂��B

�E�w����߂��i����Ȃ��E�����j

�E��܂ʼnc�Ɓi�d���A��ɒʂ���j

�E���������łɊ���i�����ɑg�ݍ��߂�j

�E�\��̎��₷���E���v���ԁi�����₷���j

�G�X�e�̐��ʂ́u1��ŏI���Ȃ��v���Ƃ������B������AI�́A�u�ʂ��邩�ǂ����v�����Ȃ�d�����܂��B�܂�A�r�܃T������AI�ɏE����ɂ́A�{�p���������łȂ��A���������̐������K�v�ɂȂ�܂��B

SEO�ł͂Ȃ�AIO�FAI����́u��v���Ă�����v������

�����܂ł̘b������ƁA�]����SEO��AI���[�h�ł͕]�������Ⴂ�܂��B

�s�]����SEO�i�C���[�W�j�t

�E�L�[���[�h�ŏ�ʂ����

�E�y�[�W���œK������

�E�탊���N��h���C���]��������

�E���[�U�[�������Ŕ�r����

�sAI���[�h�iAIO�j�̖{���t

�EAI�̉ɍ̗p�����

�E�ړI�ʂɕ��ނ���A���E�g�ɓ���

�E�u���S���ďЉ�ł��鍪���v���K�v

�E�O�����Ɠ��e����v���Ă���قNj���

�����Ō�����v�Ƃ́A�Ⴆ�����������Ƃł��B

�E�����T�C�g�F������p�Ə����Ă���

�E�|�[�^���F������p�ƕ\������Ă���

�E���R�~�F�����ł����S�������Ə�����Ă���

�ESNS�F���������̔z���M���Ă���

���̂悤�ɁA���������������̏ꏊ�ŌJ��Ԃ����ƁAAI�͈��S���܂��B�t�ɁA�ꏊ���ƂɌ����Ă��邱�Ƃ��Ⴄ�ƁAAI�͏Љ�ɂ����Ȃ�܂��B

�r�܂̃G�X�e�T�������uAI�Ɏ��グ���邽�߁v�ɐ�����4�̎���

����������H�ł��B�u���ׂ����Ɓv���A����œ�����`�ɂ܂Ƃ߂܂��B

�����@�F�u�Y�݂̓����v���g�b�v�y�[�W�ŕ�����

�u�r�܂̃G�X�e�T�����v�Ƃ����L���N�G���ɑΉ�����Ȃ�A�����������������ł��B

�E���g�i�S�g�^�����j

�E�t�F�C�V�����i�ь��^�����݁^���r�ꑊ�k�j

�E�̎����P�i�₦�^�ނ��݁^����j

�E�����Y���e�i�j���̕s�������炷�j

�E���߂Ă̕��i���U�s���A�����s���j

�|�C���g�́u���j���[�𑝂₷�v�ł͂Ȃ��A���[�U�[�������̔��ɓ����悤�Ɉē����邱�Ƃł��B

�����A�F�u���߂Ă̕s���v�ɓ�����y�[�W�iQ&A�j�����

AI��Q&A�`������D���ł��B���[�U�[�̋^��ɂ��̂܂ܓ������邩��ł��B

�E���U�͂���܂����H

�E�s�x�����ł����H�R�[�X�ł����H

�E�̌��̏��v���ԂƗ���́H

�E�ɂ݁E�M���͂���܂����H

�E�q�����E���r��ł����k�ł��܂����H

�E�j���ł��ʂ��܂����H

�E�r�܉w����̍s�����A�Ŋ��o���́H

�E������A�y���A�\��̎����́H

��������Q&A�́AAI�����E������邽�߂́u�f�ޏW�v�ɂȂ�܂��B

�����B�F�u�r�܂Œʂ����R�v����̓I�ɏ���

�E�����̂ǂ̉��D���牽����

�E�d���A��Ɋ���c�Ǝ���

�E�����������i�T���V���C�����ʂȂǁj

�E�\��̎��₷���A�{�p�̏��v����

�E�ʂ��y�[�X�̍l�����i�����̂Ȃ���āj

�����C�F�O���i�|�[�^���E��r�L���E���R�~�j�Ɓu���������v�ɑ�����

AIO�ł́A���������ɂȂ�܂��B�����T�C�g���������Ă��A�|�[�^���̐������Y���Ă���Ǝキ�Ȃ�܂��B

�E�����^�|�[�^���^SNS�^���R�~�ŁA�������݂��`����Ă��邩

�E�u�N�������v���u���Ă��Ȃ���

�E���i��x�������@���H������Ă��Ȃ���

AI�́u�������v���D�ނ̂ŁA�����𑵂���Ɛ��E����₷���Ȃ�܂��B

�܂Ƃ߁F�G�X�e�W�q�́uAI�ɐ�������邩�ǂ����v�œ��������܂�

�u�r�܂̃G�X�e�T�����v�Ƃ����N�G���́A�G�X�e�ƊE�̏W�q�̖������ے����Ă��܂��B���ꂩ��́A

�E�L���ȃT����

�E�Z�p�͂̍����T����

�������I���̂ł͂Ȃ��AAI���u���̐l�ɂ͂����������v�Ǝ��M�������ďЉ�ł���T�������I��Ă����܂��B���̍������̂́A��含�i�Y�݂̓����j�^�r�܂̐��������^���f�ޗ��i���S�̍����j�ł��B

�r�̗ǂ��́A���t�ɂ��Ȃ��Ɠ`���܂���BAI��������́A�r�̗ǂ��ȏ�Ɂu�`���`�v�ɐ������T���������������܂��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

AI���[�h�Łu���l�w���ӂ̃p�[�\�i���g���[�j���O�W���v�Ō����������ɏ�ʕ\�������T�C�g�̏���

2026�N01��15��

�p�[�\�i���g���[�j���O�W���̌o�c�҂̕�����A�ŋ߂����������k���邱�Ƃ������܂����B

�u���l�w���ӂł͂���Ȃ�ɔF�m�����邵�ASEO�ł���ʕ\������Ă���B�ł�Google��AI���[�h��ChatGPT�Ɂw���l�w���ӂ̃p�[�\�i���W���x�ƕ����ƁA�����̃W�����܂������o�Ă��Ȃ��v

�����ő�Ȃ̂́A�uSEO�����Ӗ��ɂȂ����v�Ƃ����b�ł͂���܂���BSEO�͍��ł��d�v�ł��B�ł����A�u�����̃��[�g�v���������̂ł��B�ȑO�́A���[�U�[�̓����͂ق�Google�����ŁA�������ʁi�����L���O�j�����Ĕ�r���Ă��܂����B

�Ƃ��낪AI���[�h�ł́A���[�U�[����r����O�ɁAAI������ҏW���Ē��܂��B�܂�A���[�U�[�̓��̒��ōŏ��ɋN����̂́A�u��ʃy�[�W��ǂށv�ł͂Ȃ��A�uAI���o���������ׂ�v �ł��B���̎��_�Łu���ɓ���Ȃ��v�ƁA�ǂꂾ����ʂł��A��r�̓y�U�ɗ��Ă܂���B

AI���[�h�̉́u�W���̖���v�ł͂Ȃ��u�ړI�ʂ̒�āv

�܂��́AAI���[�h�ł悭������\�������܂��B

�s���l�w���ӂ̃p�[�\�i���g���[�j���O�W���iAI���[�h���ʁj�t

�E�Z���W���E�_�C�G�b�g�����F�p�[�\�i���W��Rat���l�X�i3�����W���^�H���w���^�����ԉc�Ɓj

�E�Z���W���E�{�f�B���C�N�FBEYOND ���l�w�X�i�{�i�{�f�B���C�N�^�g���[�i�[�̎��j

�E������p�F���{�[���}�C�Z���t���l�X�i������p�^�����g���[�i�[�^���S���j

�E�������������FBCONCEPT�i�r���������^�Y��Ή��^�A�t�^�[�t�H���[�j

�E�������������FUNDEUX SUPERBODY ���l�X�i�����g�����^�����g���[�i�[�j

�E�ʂ��₷���FASPI���l�w�i�ቿ�i�^�L���i�g���[�i�[�^�������_�j

�E�ʂ�����FELEMENT�i�ʂ�����^�K�����d���j

���̉��ʂ߂�ƁAAI������Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

AI�́A�W�����u�m���x���v�ɂ��u���R�~���v�ɂ����ׂĂ��܂���B�ŏ����� �u�ړI�ʂ̔�r�\�v �ɂ��Ă���B�܂�AI�́A���[�U�[���{���ɍ����Ă��邱�Ƃ������������Ă��܂��B

�u���l�w���ӂŃp�[�\�i���W����T���l�́A�u�ǂ����L�����v���A�u�����̖ړI�ɍ������v�Ŗ����Ă���v

������AI�́A�W���̈ꗗ��Ԃ��̂ł͂Ȃ��A���������炷�悤�ɕҏW���܂��B���ꂪ�AAI���[�h�̖{���ł��B

AI���ŏ��ɍs���̂́u�Y�݂̕����v���J�e�S���[�v

�p�[�\�i���W���I�тŁA���[�U�[�̔Y�݂͈ꌾ�ł͏I���܂���B�u���������v�Ƃ������t�̗����ɂ́A���͕����̎���B��Ă��܂��B

�E����������i�������A���s�A���N�f�f�j

�E��l���Ƒ����Ȃ��i���܌o���j

�E�H�����l�b�N�i����H�ׂ��炢����������Ȃ��j

�E�����Ƃ��Ă̕s���i�l�ځA���A�j���g���[�i�[�j

�E�Y��ő̂��ς�����i���ՁA�̌^�j

�E�������s���i�����Ƒ����Ȃ��j

�E�߂����d�v�i�d���A��A�w�߁A��Ԃ�j

AI�́A�������ꊇ��ɂ��܂���B�u���������l�v�����ɓ���Ȃ��̂ł��B

������AI�́A�W���������Ă��鉿�l���A�ړI�ʂɕ��ނ��A���̕��ނɍ����W�����u���E�g�v�ɓ��Ă͂߂܂��B���̍\���𗝉�����ƁA�d�v�Ȃ��Ƃ�������܂��B

AI�ɕ��ނ���Ȃ��W���́AAI�̉ɓ���ɂ����A�A�A�܂�AAI�ɏo��^�o�Ȃ��́A�Z�p�͂Ƃ��������A�u���ނł���`�ŏ�O�ɏo�Ă��邩�v �ɍ��E����܂��B

�I���W���̋��ʍ��́u�ꌾ�Ő����ł�������v������

AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���W���́A��O�Ȃ��u�����̌��t�v�����m�ł��B����������ƁA���[�U�[���p�b�ƌ��āu�����������v�ƕ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�E�Z���W���i�����̂���l�����j

�E������p�i�s���������l�����j

�E�r���������i�Y�݂���̓I�Ȑl�����j

�E�ʂ�����i�K�����ł��Ȃ��l�����j

�E�ቿ�i�~���i�i�������������l�����j

�����ŏd�v�Ȃ̂́A�u�i�荞�݂��ǂ��v�Ƃ������_�_�ł͂���܂���BAI���ҏW�҂Ƃ��ē����ȏ�A�u�Z�����x���v���Ȃ��ƏЉ�ł��Ȃ��̂ł��B�t�ɁA

�E���S�҂���㋉�҂܂�

�E�ǂ�ȖړI�ɂ��Ή�

�E���ׂĂ̔N��ɂ�������

���̂悤�ȕ\���́A����̊��o�ł́u�e�v�Ɏv���Ă��AAI���猩��ƍ���܂��B

�u���ǁA���̃W���͉������ӂȂ́H�v

�u�N�Ɍ����Ă���́H�v

�Ɣ��f�ł��Ȃ��ƁAAI�͌��ɓ���ɂ����̂ł��B

�u���l�w���Ӂv�Ƃ��������́A���O���u���������v�Ŕ��f�����

AI���[�h�̉ł悭���������̂́A�g���[�j���O���_�̐��������A�ʂ��C���[�W���N�����ǂ����ł��B

�E�w����k���Z��

�E�d���I���Ɋ���c�Ǝ���

�E��Ԃ�OK�i�E�F�A�E�V���[�Y�j

�E�V�����[�A���b�J�[�A��

�E�\��̎��₷��

�E���������S�ł����

�����́ASEO���Ɓu�t�я��v�Ɍ����邱�Ƃ�����܂��B�ł�AI���[�h�ł́A�������ނ��뒆�S�ł��B�Ȃ��Ȃ�A���l�w���ӂŒT���l�́A�u���l�w���g�������ҁv������ł��B���O���ǂꂾ���f���炵���Ă��A�u�ʂ��Ȃ��v�u�����Ȃ��v�Ǝv��ꂽ��I��܂���BAI�̓��[�U�[�̐����ɊĕҏW���邽�߁A���O����ɓ��������܂��B

AI���E���̂́u�ݔ��̃X�y�b�N�v���u�I�ԗ��R�v�̍ޗ�

AI�̉ɂ́A�ӊO�Ɓu�}�V���̌^�ԁv��u���_�̐����v���o�܂���B���̑���ɏo��̂́A���[�U�[���_�̔��f�ޗ��ł��B

�E�H���w��������i�����ǂ��܂Ō��Ă���邩�j

�E���o�E���h���Ȃ��v�i���ƌ�̃t�H���[�j

�E���S���i�l�ڂ��s���Ȑl�j

�E�Y��Ή��i�̂̏�Ԃɍ��킹��j

�E�ʂ�����i�K�����̎d�g�݁j

�E�ቿ�i�i�p���̌������j

�E���i�i���S���̍����j

�������|�C���g�ł��BAI�́u�������W���v���Љ�Ă���̂ł͂Ȃ��A�u���̐l�����킸�I�ׂ�W���v���Љ�Ă��܂��B�܂�A�W���������ׂ����Ƃ́u�����̎咣�v�����A�u�I��闝�R�̉����v �Ȃ̂ł��B

AI�����E����Ƃ��ɗ���u�����v��3��ނ����Ȃ�

AI�͎����ŃW���ɒʂ��đ̌��ł��܂���B�����炱���A���E����Ƃ��́u�����v���K�v�ł��B�����āA���̍����͑傫��3�ɕ�����܂��B

�����@�F�����T�C�g�̈ꎟ���i���f�ޗ���������Ă���j

AI�ɂƂ��Ĉ�Ԉ��S�Ȃ̂́A�����T�C�g�ɖ��m�ȏ���邱�Ƃł��B���Ƀp�[�\�i���W���ł́A���̏���m���Ɛ��E���₷���Ȃ�܂��B

�E�N�̂��߂̃W�����i�ړI�E�^�[�Q�b�g�j

�E�ǂ�Ȏd�g�݂Ō��ʂ��o�����i�H���^�^���^�K�����j

�E����̗���i�J�E���Z�����O���v������ā��̌��Ȃǁj

�E�����̍l�����i�v�����A�A�p���̑I�����j

�E�g���[�i�[�̓����i���i�A���сA�w�����j�j

�E�ʂ��C���[�W�i�w�߁A�c�Ǝ��ԁA��Ԃ�A���j

�t�ɁA�f�U�C�����Y��ł��A�u���ǁA�ǂ�Ȑl���s���ׂ��W���Ȃ̂��v���ǂݎ��Ȃ��ƁAAI�͏Љ�ɂ����̂ł��B

�����A�F��O�҂̐��i���R�~�E��r�E�̌��k�j

AI�����Ɍ���̂͑�O�ҏ��ł��B�����ŏd�v�Ȃ̂́A���̐����� ���͂̒��g�ł��B

�E�u�d���I���ɒʂ����v

�E�u�H���w���������₷�������v

�E�u�����ł����S�������v

�E�u�\���₷���v

�E�u���ƌ�����o�E���h���ɂ��������v

����������̓I�Ȍ��t�́AAI���u���E���v�����ޗ��ɂȂ�܂��B

�����B�F�p���I�Ȕ��M�i�����ӔC���ʂ����Ă���j

YouTube�AInstagram�A�u���O�ȂǂŁA�u�Ȃ����̎w�����K�v�Ȃ̂��v���p���I�ɐ������Ă���W���͋����ł��B

�E�H���Ǘ��̍l����

�E�g���[�j���O�̖ړI

�E���S�҂����܂���|�C���g

�E�����̕s���ւ̔z��

�E���o�E���h��h���K��

���́u�����̒~�ρv���AAI�ɂƂ��Ă̐M���ɂȂ�܂��B�܂�A���M�͏W�q�����łȂ��AAI�ɐ��E����邽�߂̓y��ɂ��Ȃ�̂ł��B

���ꂪ����Ƌ����FAI�ɏE���₷���T�C�g�\��

������������ł��B�������߂́u1�y�[�W�őS����������v���A��������v�ł��B

�s�����̕������i���l�w���ӃW��������j�t

�E����������l�����i�Z���W���j

�E�����̕s���������l�����i������p�^���j

�E�����g�E�r���C�ɂȂ�l�����i�r���������j

�E�p�������Ȑl�����i�ʂ�����^�K�����j

�E�������l�b�N�Ȑl�����i�ቿ�i�^���z�n�j

�d�v�Ȃ̂́A���ۂ̃T�[�r�X�����������Ă��A�����̌��t�́u�ЂƂ��v�����邱�Ƃł��BAI�́u���ނ��ďЉ�v���邽�߁A������������Ă���قǍ̗p����₷���X��������܂��B

FAQ�́uAI����̉c�ƃg�[�N�v�ɂȂ�

AI��Q&A�`�����D�݂܂��B���[�U�[�̋^��ɁA���̂܂g���邩��ł��B���l�w���ӃW���Ȃ�A�Œ������FAQ�͐������Ă��������ł��B

�E���S�҂ł����v�ł����H�^���o�����Ȃ��Ă��ʂ��܂����H

�E�H���w���͂ǂ��܂Ō��Ă��炦�܂����H�����ł����H

�E��Ԃ�ōs���܂����H�E�F�A��V���[�Y�͎���܂����H

�E�����g���[�i�[�͂��܂����H���ł����H

�E�d���I���ł��ʂ��܂����H�ŏI��t�͉����ł����H

�E�ǂꂭ�炢�ŕω����o��l�������ł����H�i�l���O��ōl����������j

�E�����͈ꊇ�����ł����H���z�E�����͂���܂����H

�E�\��͎��₷���ł����H�L�����Z���K��́H

FAQ�͒P�Ȃ�e�؏��ł͂Ȃ��AAI�����E������邽�߂́u�f�ޏW�v�ɂȂ�܂��B

SEO�ł͂Ȃ�AIO�F�W����������ׂ��u���E����镶���v

�]����SEO�́u�y�[�W�œK���v�u�탊���N�v�u�ԗ����v�Ȃǂŏ������܂����B�ł�AI���[�h�ł́A�]���̒��S���ς��܂��B

�E�L�[���[�h���� �� �ւ̗̍p

�E�ԗ��� �� �����̖��m���i���ނɓ���j

�E�탊���N �� �O���Ƃ̈�v�i��O�҂̐��Ɛ����j

�E�y�[�W�œK�� �� ���������i�ʂ��C���[�W�j���`���Ă��邩

���̍l�������A����AIO�iAI Optimization�j�ƌĂ�ł��܂��B

��������ł���FAI���[�h�Ɏ��グ���邽�߂̎���4�_

�Ō�ɁA�W���̌���ł��̂܂g����`�ɂ܂Ƃ߂܂��B

�@�u�N�̂��߂̃W�����v���ꌾ�Ō�����

��F

�E�Z���W���Ō��ʂ��o�������l����

�E���������S���Ēʂ�������d������l����

�E�p�������ŁA�K�����̎d�g�݂��K�v�Ȑl����

�A ���l�w���ӂ̐��������Ō��

�E�k�������A�c�Ǝ��ԁA��Ԃ�A�\��̎��₷��

�E�d���I���E���������ŁE�����̒ʂ��₷��

�B �u�I�ԗ��R�v�f�ޗ��Ƃ��Č�����

�E�H���w���̕p�x�ƕ��j

�E���A�����g���[�i�[�A�Y��Ή�

�E�ʂ�����A�ቿ�i�A���i�Ȃǂ̈��S�ޗ�

�C ��O�ҏ��Ɣ��M�𑝂₵�āu���E�̍����v����������

�E���R�~�̋�̐������߂铱��

�E�̌��k�A�r�t�H�[�A�t�^�[�i�K��E�\�����ӂ̏�Łj

�EYouTube��Instagram�Ő����ӔC��ςݏグ��

�܂Ƃ߁F�W���W�q�́uAI�ɏЉ��邩�ǂ����v�������ɂȂ�

�u���l�w���ӂ̃p�[�\�i���g���[�j���O�W���v�Ƃ����N�G���́A���[�J���r�W�l�X�S�̖̂������ے����Ă��܂��B���ꂩ��́A��ʂɂ���W���ł͂Ȃ�AI�����S���ďЉ�ł���W�����I��܂��B���̍������̂́A��含�E�^�[�Q�b�g�E�����́i���f�ޗ��j�ł��B�u���E�g�v�ɓ��鏀���𐮂����W�����AAI��������̓������������Ă����B���͂����m�M���Ă��܂��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

AI���[�h�Ŏ��グ���鐮�̉@�͉����Ⴄ�̂��H�u���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�́H�v�Ō���

2026�N01��14��

���̉@�E���É@�̐搶������A�ŋߑ����Ă��鑊�k������܂��B

����́u���Ɂ@�i�n�於�j�v �Ō�������Ə�ʂɏo�Ă���̂ɁAGoogle��AI���[�h�ŕ����ƁA�������o�c���Ă���@�̃T�C�g���܂������o�Ă��Ȃ��Ƃ������k�ł��B

����܂ł́A�u�Ǐ�{�n�於�v�ŏ�ʕ\���ł���Ώ����Ƃ����킢�����������Ă��܂����B�Ƃ��낪AI���[�h�ł́A���[�U�[�̎���ɑ���AI���u�������ߌ��v���܂Ƃ߂Ē��܂��B�܂�A���[�U�[�͌������ʂ����X�Ɣ�r����O�ɁAAI���p�ӂ����u���X�g�v�����r���n�߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B

���̂Ƃ�AI�����Ă���̂́A�P���ȏ��ʂł͂���܂���BAI�����Ă���̂͂����Ɛl�ԓI�ŁA�����ƌ����I�Ȋ�ł��B

�u���̐��̉@�́A���ɂŔY�ސl���u���S���đI�ׂ闝�R�v������ł��Ă��邩�H�v

���ꂪ�AAI���[�h����̕]�����ł��B����́A���ۂ�AI���[�h�ŕ\�����ꂽ�u���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�v�̉�������āA

�E�Ȃ������̐��̉@���I�ꂽ�̂�

�E�t�ɁA�Ȃ������̐��̉@�����ɓ���Ȃ��̂�

�E���ꂩ�琮�̉@��AI���[�h�Ɏ��グ���邽�߂ɉ��𐮂���ׂ���

���A��̓I�ɉ�����܂��B

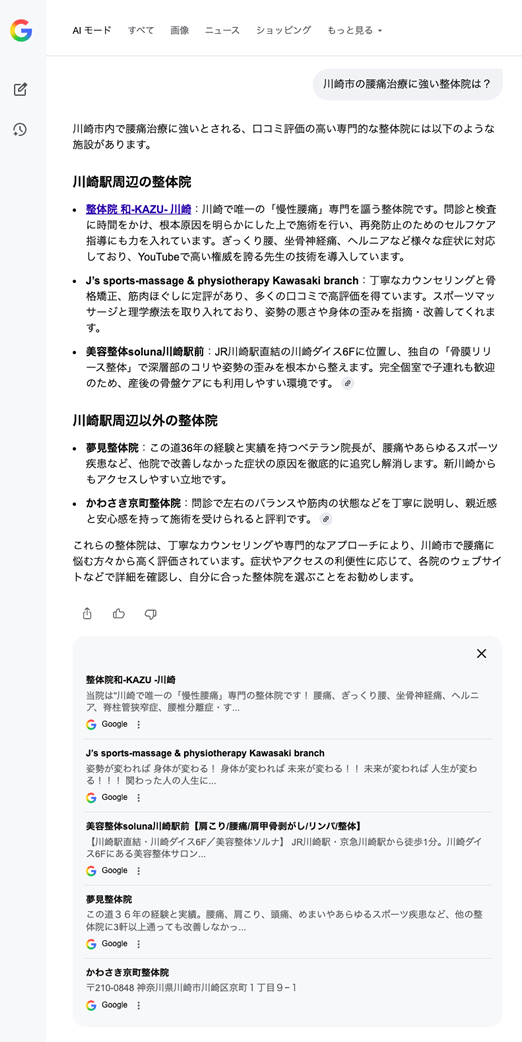

AI���[�h�̎��ۂ̉�F�܂��͑S�̑�������

AI���[�h�Łu���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�́H�v�Ƃ�������Ō��������Ƃ���A���̂悤�ȉ��o�܂����B

�s���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�t

�E���̉@ �a-KAZU- ���i���w���Ӂj�F�������ɐ��E�����d���E�Ĕ��h�~�EYouTube�Ō���

�EJ�fs sports-massage & physiotherapy Kawasaki branch�i���w���Ӂj�F�J�E���Z�����O�E���i�����E���w�Ö@

�E���e����soluna���w�O�i���w���Ӂj�F���������[�X�E�Y�㍜�ՁE�q�A��Ή�

�E�������̉@�i���w���ӊO�j�F36�N�̌o���E���@�ʼn��P���Ȃ��Ǘ�

�E���킳���������̉@�i���w���ӊO�j�F���J�Ȑ����E���S���E�n�斧��

�����ŏd�v�Ȃ̂́A�u���̉@���ǂ��^�����v�Ƃ����b�ł͂���܂���B���̈ꗗ�́AAI���u�ǂ�������ʼn@��I�сA�ǂ��������t�ŏЉ��̂��v��ǂ݉������߂̍ޗ��ł��B

��O��FAI�́u���̉@�ꗗ�v��T���Ă��Ȃ�

�������������ƁA�Y���܂��BAI���[�h�́A���[�U�[�̎���ɑ��āA�P�Ɂu�X�܃f�[�^�x�[�X�v�����������Ă���킯�ł͂���܂���B

AI�����߂��Ă���{���̈˗��́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

�u���s�ō��ɂɔY��ł���l���A�����ɍ��������̉@��I�ׂ�悤�ɁA���f�ޗ������Ăق����v

�܂�AI�́A�����G���W���Ƃ������ �u�ē��W�E�ҏW�ҁv �Ƃ��ĐU�镑���܂��B���̎��_�ɗ��ƁAAI���[�h�ɏo��^�o�Ȃ��̍��������Ă��܂��B

AI���K�v�Ƃ��Ă���̂́u���v�ł͂Ȃ��u���R�v

AI�����[�U�[�ɏЉ��ȏ�A�����ɂ͐ӔC�������܂��B���̂���AI�́A���̂悤�ȉ@��D�悵�����ł��B

�E�ǂ�ȍ��ɂɋ����������m

�E���߂Ăł��s�����������������

�E�ʂ��C���[�W�����₷���i�ꏊ�E�ΏہE���ꂪ������j

�E�M���̍���������i�o���A���сA���M�A���R�~�̌�����Ȃǁj

�t�Ɍ����ƁA�@�����͂������Ă��Ă��A�u���R�̐������O�ɏo�Ă��Ȃ��v��AI�̌��ɓ���Â炭�Ȃ�܂��B

AI���ŏ��ɂ���Ă��邱�ƁF���́u���ށv

��قǂ̉�����Ă��������BAI�͖��ӎ��̂����ɁA���ɂƂ����傫�ȃe�[�}���A���̂悤�ɕ����Ă��܂��B

�E�������ɐ��

�E�X�|�[�c�E���w�Ö@�n

�E�Y��E���ՃP�A

�E�x�e�����E��Ǘ�

�E���S���E�n�斧��

���́u���ށv�������AAI���[�h��̓����ł��B

�Ȃ����ނ�����Ȃɏd�v�Ȃ̂��H

���[�U�[�̔Y�݂́A�����u���Ɂv�ł����g���Ⴂ�܂��B

�E�f�X�N���[�N�Ŗ����I�ɏd��

�E�������荘�ɋ߂��}��

�E�Y��ō��Ղ��s��

�E�X�|�[�c�Œɂ߂�

�E�a�@�ɍs�������������悭������Ȃ�

�E���@�ɒʂ��������P���Ȃ�

AI�͂�����܂Ƃ߂āu���Ɂv�Ƃ͈����܂���B���[�U�[���{���ɍ����Ă���^�C�v�ɍ��킹�Č����������A�e������ł��B

�����Ă������|�C���g�ł��BAI�ɕ��ނ���Ȃ����̉@�́A�̒��ɑg�ݍ��݂ɂ����B�܂�A���ނł���ޗ����O�ɏo���Ă���@�قǁAAI�ɑI��₷���̂ł��B

���ʓ_�@�F�u���̍��ɂɋ������v���ꌾ�Ō�����

AI���[�h�Ɏ��グ���₷���@�́A��O�Ȃ���含�����m�ł��B����́u���i�����邩�v�����A�܂��͌��ꉻ�̖��m���ł��B

���Ƃ��A

�E�u�������ɐ��v

�E�u�X�|�[�c�R���̍��Ɂv

�E�u�Y��̍��R���̍��Ɂv

�E�u���@�ʼn��P���Ȃ����Ɂv

���̂悤�ɁA���[�U�[���ǂu�ԂɁu�����̂��Ƃ����v�Ǝv���郉�x�������Ă��܂��B

�t��AI������̂́u���ł����v�^

�������A����ł͍��ɂ�����������ɂ��f��K�v������܂��B������Web��̕\�����A

�E���ɂ�����������ɂ��S���Ή�

�E���Ջ����A�L�w�AO�r�A����A���ł����C��

�Ƃ����`�������ƁAAI�͂��������܂��B

�u���̉@�́A���ɂ̒��ł��������ӂȂ낤�H�v

�u���[�U�[�̃^�C�v�ʂɁA�ǂ��ɓ��������낤�H�v

���ނł��Ȃ����ɓ���ɂ����B���ꂪAI���[�h��̗⍓�Ȍ����ł��B

��F�S�����Ȃ�u�����̌��t�v����

�����I�ɂ́A�S���Ή��ł��\���܂���B�����������̃y�[�W�╶�͂ł́A

�E�������ɂ̐l����

�E�Y�㍜�Ղ̐l����

�E�X�|�[�c���ɂ̐l����

�E�����_�o�ɂ��ۂ��s���̐l����

�̂悤�ɁA�u�ŏ��̈ē��v���Ă�����K�v������܂��B

���ʓ_�A�F�u���s �~ �Ǐ�v���������т��Ă���

AI�́u���ɂɋ������̉@�v�����łȂ��A�u���s�ō��ɂɋ������̉@�v��T���Ă��܂��B

������A�����Z�������s�ɂ��邾���ł͎ア�ł��B�厖�Ȃ̂́A�u���̐l���ʂ����R�v�����͂Ɋ܂܂�Ă��邩�ł��B

���Ƃ��A

�E���w����k�������Ŏd���A��Ɋ��₷��

�E�����G���A�Œn��̊��҂�����

�E�V���E�����������ʂ�������@���₷������

�E���ԏ�̗L���A�x�r�[�J�[�A�q�A��Ή�

�E������A�y���Ή��Ȃǐ����ɍ�������

�����������́ASEO�I�ɂ͒n���Ɍ����܂��B�ł�AI���[�h�ł́A�u�ʂ��邩�ǂ����v���I�ׂ邩�ǂ����Ȃ̂ŁA���Ȃ�d�v�ł��B

���ʓ_�B�F�Z�p���̂��̂��u���f�ޗ��v������Ă���

�������ő�̕ω��ł��BAI�́A

�E���Ջ�����������

�E��Z�����܂�

�E���ʂ�����

�Ƃ��������ە]�����A���܂�g���܂���B�Ȃ��Ȃ�A���̌��t�����ł̓��[�U�[�����f�ł��Ȃ�����ł��B

�����AI���E���̂́A�����������ł��B

�E�����Ɏ��Ԃ�������i�����A�ǂ�Ȍ������j

�E�Ĕ��h�~�̃Z���t�P�A�i�ǂ�Ȏw�������邩�j

�E���w�Ö@��������Ă���i�ǂ������A�v���[�`���j

�E�o���N����36�N�i�ςݏd�˂̍����j

�E���@�ʼn��P���Ȃ��Ǘ�i�Ώۂ̖��m���j

�����́u�������̎����v�ł͂Ȃ��A���[�U�[�����S���đI�Ԃ��߂̍����ł��B������AI�́A�����̂��镶�͂��D�݂܂��B

�����SEO�ł͂Ȃ��BAIO�iAI Optimization�j�ł���

�����܂ł̘b������ƁA�]����SEO�i�������ʒ��S�̍l�����j�Ƃ́A�Q�[���̃��[�����ς���Ă��܂��B

�]����SEO��AI���[�h�iAIO�j�̈Ⴂ

�E�]����SEO�F�L�[���[�h�ŏ�ʂ���� �� �N���b�N����� �� ���@�ɂȂ���

�EAI���[�h�iAIO�j�FAI�̉ɍ̗p����� �� ���Ƃ��Ĕ�r����� �� ���@�ɂȂ���

�܂�A�ŏ��ɋN����̂��u�N���b�N�v�ł͂Ȃ��A�uAI�̐��E�g�ɓ���v �Ȃ̂ł��B���̂Ƃ��A���̉@�̃z�[���y�[�W�́u�����v�ł͂Ȃ��A�ނ��낱���Ȃ�܂��B

�����T�C�g�́u�ŏI���f�̃X�e�[�W�v�ɂȂ�

AI�̉Ō���m��A�����T�C�g�Ŋm�F���āu�����Ȃ���v�����v�ƌ��߂�B�����炱���A�����T�C�g�ɂ́u���荞�݁v�����A���f�ޗ����K�v�ɂȂ�܂��B

AI�����E�Ɏg���₷���u�����v��3��ނ���

���̉@��AI���[�h�Ŏ��グ���邽�߂ɂ́AAI�����S���Ĉ��p�ł���u�����v���v��܂��B�傫��������ƁA������3��ނł��B

�����@�F�@������o�Ă���ꎟ���i�����T�C�g�̐����j

���Ƃ��A

�E����̗���i��t���������������{�p���Z���t�P�A�j

�E�{�p���j�i�ɂ݂����łȂ������E�����K�������铙�j

�E�ǂ�ȏǏ�ɋ������i�����A�Y��A�X�|�[�c�A�����_�o�ɂȂǁj

�E�ǂ�Ȑl�������Ă��邩�^�����Ă��Ȃ���

�E�����A�ڈ��A�ʉ@�y�[�X�̍l����

����炪���J�ɏ�����Ă���@�́AAI���猩��Ɓu�Љ�₷���@�v�ł��B

�t�ɁA�f�U�C�����Y��ł��A�u���ǂǂ������@�Ȃ̂��v�����͂Ƃ��ĕ�����Ȃ��ƁAAI�͌��ɓ���ɂ����Ȃ�܂��B

�����A�F��O�҂̐��i���R�~�E�̌��k�E���f�B�A�j

AI�́u�����Ō��������v�������܂���B�����炱����O�҂̐����d�����܂��B

�EGoogle���R�~�̓��e�i����蕶�́j

�E���҂���̑̌��k�i�r�t�H�[���ʉ@�����ω��j

�E�n��̃��f�B�A��Љ�L���i�����@�|�[�^�����j

�����ő�Ȃ̂́A������ �u���e����̓I���v �ł��B

�u�ǂ������ł��v�����̌��R�~��100�����A

�u�����Ă���ƒɂ��������A�����Ō������������A�Ƃł̃X�g���b�`�������c�v

�̂悤�ȋ�̕�����������AAI�͈��p���₷���ł��B

�����B�F�p���I�Ȕ��M�iYouTube�E�u���O�ESNS�j

��قǂ̗�ɁuYouTube�Ō��Ёv�Ƃ���܂����B����́AAI���u���̉@�͔��M�Ő����ӔC���ʂ����Ă���v�Ɣ��f���₷������ł��B

�E���ɂ̌������킩��₷���������铮��

�E�Z���t�P�A���������铮��

�E�悭���鎿��ɓ����铮��

�E�u�ǂ�Ȑl�����@���āA�ǂ���������ʼn��P��ڎw���̂��v������

����炪����ƁAAI�́u�����ł���@�v�Ƃ��Ĉ����₷���̂ł��B

AI�ɑI��鐮�̉@�́u�y�[�W�̍����v���Ⴄ

������������ł��BAI���[�h��ň�Ԍ����̂́A�L���ł����Z�ł��Ȃ��A�y�[�W�v�ł��B

1�j�g�b�v�y�[�W�́u�����ē��v�ł͂Ȃ��u���ނ̓����v�ɂ���

�g�b�v�y�[�W�őS������C�ɓ`���悤�Ƃ���ƁAAI�����ނł��܂���B�������߂́A�g�b�v�y�[�W�����̂悤�ɍ�邱�Ƃł��B

�E�������ɂŔY�ޕ���

�E�Y��̍��ՁE���ɂŔY�ޕ���

�E�X�|�[�c���ɂŔY�ޕ���

�E�����_�o�ɂ̂悤�ȏǏs���ȕ���

�E���@�ʼn��P���Ȃ����ɂŔY�ޕ���

�܂�u�����̎D�v�𗧂Ă�B�����AI�����[�U�[������Ȃ��Ȃ�܂��B

2�j�Ǐ�y�[�W�́u�{�p���j���[�Љ�v�ł͂Ȃ��u���f�ޗ��̃y�[�W�v�ɂ���

�悭����Ǐ�y�[�W�́A���j���[�̐����ɂȂ肪���ł��B�ł�AI���~�����̂́A���̂悤�ȏ��ł��B

�E�ǂ�ȏ�Ԃ����ɂƂ��Ĉ����̂��i��F�������A�����ԍ���Ɠ��j

�E�悭���錴���i�p���E�؋ْ��E�߉��E�����Ȃǁj

�E����ʼn����m�F����̂��i�����̊ϓ_�j

�E�{�p���j�i����ړI�ɁA�ǂ��܂ł�ڎw�����j

�E�Z���t�P�A�̍l�����i�Ĕ��h�~�j

�E�ʉ@�ڈ��i�l��������O��ŁA�l�����������j

���ꂪ�����Ă���ƁAAI�͏Љ�����₷���Ȃ�܂��B

3�jFAQ�i�悭���鎿��j��AI����́u�ŋ��p�[�c�v

AI��Q&A�`������D���ł��B�Ȃ��Ȃ�A���[�U�[�̎���ɂ��̂܂ܓ������邩��ł��B���̉@�T�C�g�Ȃ�A�Œ�ł�����FAQ�͍���Ă��������B

�E����͉���������܂����H

�E�ǂ�ȕ����ōs�������ł����H

�E�ǂ̂��炢�̕p�x�Œʂ��l�������ł����H

�E�ɂ��{�p�ł����H�{�L�{�L���܂����H

�E�Y�ア����ʂ��܂����H�q�A��ł����v�ł����H

�E�a�@�ɍs���Ĉُ�Ȃ��ƌ���ꂽ���ɂł����Ă��炦�܂����H

�E�����_�o�ɂ��ۂ��Ǐ�ł��Ή��ł��܂����H

�E���ԏ�͂���܂����H���w����̍s�����́H

�����������₪���邾���ŁAAI�́u�Љ�₷���@�v�Ɗ����܂��B

�uAI�ɐ��������@�v�ɂȂ邽�߂̃`�F�b�N���X�g

�Ō�ɁA�������瓮����`�ɂ܂Ƃ߂܂��B���̖₢�ɁA�T�C�g��œ��������Ԃ�����Ă��������B

�`�F�b�N�@�F���@�́u�ǂ̍��Ɂv�ɋ����̂��H

�E�����H�}���H�Y��H�X�|�[�c�H��H

�� �܂���1�厲��������

�`�F�b�N�A�F���̍��ɂŔY�ނ̂͂ǂ�Ȑl���H

�E�f�X�N���[�N�A�����d���A�玙�A�^���K���A�N��w

�� �z�芳�҂̐�����������悤�ɏ���

�`�F�b�N�B�F���s�̂ǂ̃G���A�̐l�Ɍ����Ă��邩�H

�E���w���Ӂ^�����^�V���^�����������ʂȂ�

�� �ʂ��₷�������ꉻ����

�`�F�b�N�C�F���߂Ă̊��҂����S�ł��锻�f�ޗ��͉����H

�E����̗���A�����A�����A�Z���t�P�A�A�����̍l�����A���R�~

�� �u�������v���u������v�𑝂₷

�������A�g�b�v�y�[�W�E�Ǐ�y�[�W�EFAQ�ESNS��|�[�^���T�C�g�̊O���Ŕ��M���A��т��Č���ƁAAI���[�h�Ɏ��グ����m���͏オ��܂��B

�܂Ƃ߁F���̉@�W�q�́uAI�ɐ�������邩�ǂ����v�̎����

�u���s�̍��Ɏ��Âɋ������̉@�́H�v���̃N�G���́A���̉@�W�q�̖������ے����Ă��܂��B

���ꂩ��́A

�E��ʂɂ���@

�ł͂Ȃ�

�EAI�����S���Đ��E�ł���@

���I��܂��B

���̍��́A�Z�p�����ł͂���܂���B��含�E�n�搫�E�����́i���f�ޗ��j�ł��B�r������@�قǁA���J�ɐ����ł���͂��ł��B���̐������uWeb��̌��t�v�Ƃ��Đ�����ꂽ�@�������AAI��������̓����ɗ��Ă܂��B

�s�֘A���t Google�́uAI���[�h�v�ƁuAI�ɂ��T�v�v�̈Ⴂ�Ƃ́H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

- AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

- �u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

- �u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

- �u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

- �u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

- SEO�Łu�g�[�����}�i�[�v���d�v�ȗ��R - �������ʂ����E����u���͂̋�C�v�Ƃ͉����H

- AI�Ńu���O�L���������O�ɕK������Ăق����A��������̏d�v�ȏ���

- AI�L���ʎY�̗��Ƃ����FE-E-A-T�ō�������R���e���c�헪

- Google�́u���ʁv�Ɓu���v���ǂ��������Ă���̂��HSEO���S�҂���ɒm���Ă����ׂ��\�L�h��̍l����

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(165)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(64)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)