定期購入ページの説明が不十分なサイトにGoogleが警告を表示するようになる!?

2018年11月16日

Googleは2018年11月12日にその公式ブログで1つの方針を発表しました。

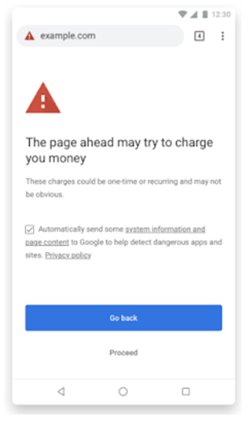

それは定期購入ページの説明が不十分なWebサイトをChromeブラウザのユーザーが開く前に次のような警告を表示することを決定しました。

メッセージの内容は「この先のページはあなたに料金を請求しようとしています」というもので、ユーザーが予想しない料金が請求される恐れがあるということを警告するものです。

これはモバイル版 Chrome、PC 版 Chrome、Android の WebView で実施されるということです。

その理由は、近年増えている定期購入の商品やサービスを販売するサイト上でユーザーが1回分だけ申込みをするつもりが、誤って定期購入のボタンを押してしまいその後毎月課金されて困るのを防止するためだということです。

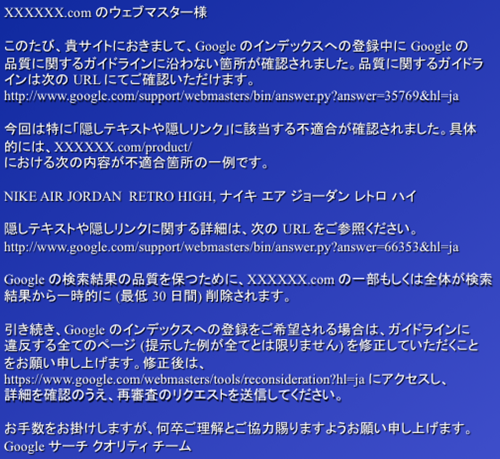

そしてそうした誤解を招くサイトの運営者に対してサーチコンソールを通じてその旨通知をして、サイト運営者が問題を修正後に再審査リクエストをして問題が解消されたことを確認したらこのペナルティーを解除するということです。

この機能のChromeブラウザへの実装は2018年12月に公開予定のChrome 71以降になるということです。

この日までに自社サイト上で単発購入だけでなく、定期購入が出来るようになっているサイト運営者は「モバイルでの料金請求のベストプラクティス」というページで解説されている注意事項をよく読んで自社サイトにそうした問題が無いかを確認する必要があります。

このことにより影響を受ける業界は:

1、定期購入の物販を行っているECサイト

2、継続課金でコンテンツを販売している娯楽関連やその他サービスを提供しているサイト

3、1や2のサイトに送客しているアフィリエイトサイト、メディアサイト

などです。

考えて見ると最近色々なECサイトで定期購入という販売方法を見かけますし、継続課金をするコンテンツ提供サイトが増えています。

1度きりの購入をしたつもりが、毎月連続して課金されてしまうという多くの方が苦い思いをしているはずです。

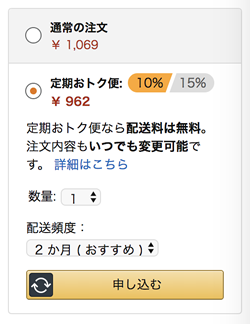

私もAmazonで何か買おうとすると買い物かごのエリアで最も目立っているのが定期購入のボタンになっていると急いでいるときはそれを間違って押しそうになり冷やりとすることが最近増えています。

しかも、売れやすさを優先するあまり継続課金の詳細が買い物かご周辺で説明されていないことが多いので余計間違って申し込みしやすいケースがあるようです。

今回の動きは消費者にとっては歓迎されることです。

一方、販売者側である企業にとってはサイトを点検して改善すべきところは改善する必要が生じるので負担が増すことになります。

しかし、問題はそれだけではありません。

それはGoogleがChromeブラウザを通じてWebの健全化をしようということが明らかになってきたからです。

無論Googleの方針に従わなくても法律には違反しませんが、Googleに従わなくてはGoogleからの集客は困難になります。

これまでにもGoogleは同社が提供するChromeブラウザでSSL化されていないサイトをユーザーが見ようとすると「保護されていない通信」というサインを表示するということを実施しました。

それにより多くのサイト運営者が自社サイトのすべてのページ、全てのサイトをSSL化するという負担が生じたことは記憶に新しいところです。

【関連情報】

Chromeバージョン68がリリース!SSL化されていないページは「保護されていない通信」が表示されるようになった!!(2018年7月27日)

他にもGoogleはこれまでハッキングされた恐れのあるサイトはその検索結果上で警告を出すようになりましたし、著作権を侵害したサイトに対しても米国のデジタル ミレニアム著作権法(DMCA)に従い警告を表示します。Chromeバージョン68がリリース!SSL化されていないページは「保護されていない通信」が表示されるようになった!!(2018年7月27日)

このようにGoogleは年々、他社のサイト運営に対して大きな影響を与える姿勢を強めています。

Googleからの集客を目指す企業はこれまで以上にGoogleの新しい方針追加、変更をキャッチして、速やかに対応する必要が生じているのは明白です。

それはGoogleがこれまでのような影響力を維持し、Webの世界のリーダーであることを自負する限り続くはずです。

ここから今後のWebの世界の流れが見えてきます。

それは:

1、消費者を騙すスタンスを少しでもとろうとするサイトは潰れる

2、何らかのウソをつこうとする企業も潰れる

ということです。

要約すると「嘘つきサイトと詐欺サイトはGoogleから消される!」という新法則です。

「インターネットで買い物をするのは不安だ」ということを思う消費者は未だいるはずです。そうした状況が続く限りインターネットの市場はこれ以上拡大しにくくなり、多くの企業が結局は販売機会を失うことになるはずです。

そうした事態を避けるためにも、GoogleというWebの世界のリーダーが打ち出す新方針には素直に従ったほうが良いでしょう。

そのリーダーが正しいことをしている限りは。

自社名で検索しても自社の公式サイトがGoogleの検索にかからない事例が増えてきている理由とは?

2018年11月05日

2018年9月28日に実施されたGoogleのアルゴリズムアップデート以降、深刻な問題が報告されています。

それは、自社名で検索しても自社の公式サイトがGoogleの検索にかからないという問題です。

通常Googleで自社名で検索すると自社の公式サイトのトップページが1位に表示されるべきですが、トップページでは無い会社案内のようなページが20位に表示されたり、ひどい場合は、どのページもGoogle上位100位にすら入っていないという相談が増えています。

私はSEOコンサルティングの仕事をして16年になりますが、ここまでこの問題で困っている方から相談を受けたことはありません。

業界でいうと特に病院、歯科医院、整体・治療院などのサイトの運営者さんからそうした相談を受けるようになりました。

以前より稀にそうした相談はあり、次のような原因のせいでそうした問題が生じるということがわかっています。

原因1:目標キーワードの詰め込みすぎ

Googleは目標キーワードをサイトにある様々なWebページに詰め込むとそのキーワードで順位が上がらなくなるというペナルティーを与えることがあります。

例えば、「矯正歯科 横浜」というキーワードでトップページの上位表示を目指しているサイトのほとんどのページに「矯正歯科」という言葉、あるいは「矯正」または「歯科」という言葉をページ内の様々な箇所に詰め込んで不自然な書き方をするとペナルティーを受けてしまい、「矯正歯科 横浜」という目標キーワードで順位が上がらなくなります。

同時に、「矯正」という言葉が含まれる「矯正 料金」という言葉でも矯正という言葉が過剰に書かれているため上位表示しなくなります。また、「歯科」という言葉も書きすぎている場合は、「歯科医院 横浜」でも順位が上がらなくなります。

医院名がもし「横浜矯正歯科クリニック」という名前の場合、こうしたことをしてしまうと「横浜矯正歯科クリニック」で検索した時に「矯正」や「歯科」というキーワードを書きすぎているためにトップページが上位表示できなくなります。

もし皆さんの中で事業者名で検索してもトップページが上位表示できなくなっている方は、自分の事業者名に目標キーワードが含まれているかを確認してみて下さい。

例えば、「鈴木形成外科」という事業者名の方が、「鈴木形成外科」で検索しても自社の公式サイトのトップページが検索にかからなければサイト内に複数のページに「形成外科」とか、「外科」という言葉を書きすぎている可能性があります。その場合は、それらのキーワードを現在の半分くらいに極端に減らしてみて下さい。特に画像のALT属性の部分にキーワードを詰め込んでいる方が多いのでその部分も点検してみて下さい。

また、時々見かけるのが、自サイトの様々なページの様々な箇所に「鈴木形成外科では・・・」、「鈴木形成外科の特徴1」、「鈴木形成外科の特徴2」、「鈴木形成外科の院長からのご挨拶」、「鈴木形成外科へのお問い合わせ」というようにいちいち事業者名を書いてしまっており、結果的にキーワードの詰め込みになっているケースもあります。その場合は、「鈴木形成外科」という固有名詞を「当院」という代名詞に置き換えるなどして「形成外科」という言葉を減らすようにして下さい。

キーワードの詰め込み過ぎが原因の場合は、詰め込みを解消するだけで順位が復旧する可能性が高いです。

原因2:類似サイトがある

2つ目のよくある原因が、公式サイトの他に何らかの専門サイトを別ドメインで運営しているというものです。

例えば、鈴木形成外科という医院が・・・

《公式サイト》

鈴木形成外科

www.suzuki-keiseigeka.com

《専門サイト》

シニアのための形成外科ガイド

www.keiseigeka-guide.net

のように形成外科に関する2つのサイトを運営しているとします。

その場合、、「鈴木形成外科」で検索しても自社の公式サイトのトップページが検索にかからずに、シニアのための形成外科ガイドという専門サイトが検索の40位くらいに表示されてしまい、公式サイトのほうが圏外になってしまうことがあります。

その理由は、Googleは同じ事業者が同じようなテーマのサイトを別々のドメインで運営している場合、両方検索結果に出すのではなく、1つしか出さないことが多いからです。ただし、2つのサイトに書かれている文章が違ったものなら問題なく、2つのサイトとも上位表示することはあります。しかし、どちらのサイトもほとんど同じような文章がある場合、Googleはそれら2つのサイトのうち1つしか上位に表示しないことがほとんどです。何故ならそうしたことを許すと検索結果ページに同じ事業者のサイトが2つ出てきてしまい他の事業者が上位表示できなくなり検索結果のバラエティー性を失ってしまうからです。

この点に心当たりのある方は、専門サイトに書かれている文章が公式サイトに書かれているものと違っているかを確認して下さい。そして類似している箇所が多数見つかったら早急に修正をしたほうが良いです。あるいは修正することが困難なほど2つのサイトの内容がそっくりだったらば思い切って専門サイトの方を閉鎖すべきです。

そして1ヶ月から2ヶ月くらい待てば公式サイトのほうの順位が復活することが目指せます。

原因3:Googleマイビジネスを登録して公式サイトにリンクを張っていない

Googleが最近非常に力を入れているのがGoogleマイビジネスです。Googleマイビジネスには自社のサイトのURLを1件だけ表示することが出来ます。

そのURLは2つ以上のサイトをお持ちの方は、必ず自社の公式サイトのURLを載せるようにして下さい。時々、専門サイトのURLを記入している企業がありますが、そこには公式サイトのURLを入れたほうがGoogleが公式サイトとして認識してくれやすくなり上位表示に有利に働きます。

原因4:Googleから手動ペナルティを受けている

サイトに内にキーワードを詰め込みすぎたり、品質が低いコンテンツを載せるとGoogleのスタッフからサーチコンソール宛に手動ペナルティーを実施したという旨のメッセーが来ることがあります。そのメッセージを受け取った場合、問題を修正して再審査リクエストをGoogleに出し、それが認められ手動ペナルティーが解除されるまでサイトの順位は復旧しません。少しでも心当たりのある方はサーチコンソールの左サイドメニューにある「手動による対策」というところをクリックして通知が来ているかを確認して下さい。万一来ていたらそこで指示されたとおりに対処して、再審査リクエストをして下さい。それが認められたら通常数日以内に検索順位が復旧します。

【Googleからの警告メッセージの例】

【関連情報】

揺らぐネット情報の信頼性(2016年11月25日)

揺らぐネット情報の信頼性(2016年11月25日)

原因5:悪質な被リンクがあり自動ペナルティーを受けている

ごく稀なことですが、Googleは今でも悪質なサイトからリンクが多数張られているサイトの検索順位を落とすペナルティーを与えることがあります。

2016年9月から相互リンクやディレクトリサービス、ブログ等からのSEO目的のリンクを張られているサイトに対するリンクのペナルティーは与えられなくなりました。2016年9月にGoogleのゲイリーイリーズ氏はPubconという米国のSEOカンファレンスの基調講演で「不正リンクに対してペナルティーを与えるのではなく、無視することにした」と発表しました。それにより不正リンクが張られているサイトのほとんどの検索順位が復旧しました。

しかし、それでもオールドドメインをたくさん買ってサテライトサイトを作り、上位表示を目指すサイトにリンクを張っている場合や、リンクをSEO目的で販売している業者にお金を払ってリンクを張ってもらうなど悪質なサイトからのリンクに関しては未だペナルティーを与えているようです。理由は、Googleを確信犯的に欺くという悪意があるからだと思われます。そうしたペナルティーが与えられている場合は、悪質なリンクを削除するか、サーチコンソールにある否認ツールで見覚えの無いリンクだということをGoogleに申請しない限り順位は復旧しません。

https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ja

少しでも心当たりのある方は、悪質なリンクを削除してもらうか、それが不可能な場合は否認ツールで悪質なリンクを否認して下さい。

それがGoogleによって評価されるとペナルティーが解除されて検索順位が復旧します。

以上が、自社名で検索しても自社の公式サイトがGoogleの検索にかからないという問題に対策する解決策です。これ以外にも理由がある可能性があります。

見つかった場合はまたこの場で報告させていただきます。

少しでも早く検索順位が復旧することを祈ります。

Googleがソーシャルメディアで勝利する!?Google+の個人向けサービス終了とGoogleマイビジネスのフォローボタン追加の意味

2018年10月27日

今月始めにGoogleはGoogle+の個人向けサービス終了を発表しました。閉鎖の理由は、ソフトウエアの不具合から最大50万人分の個人情報が外部に流出する恐れがあるからということです。

しかし、Facebookに対応するためにGoogleはGoogle+の個人向けサービスをリリースして途中何度も試行錯誤を繰り返しましたが、結局はFacebookに対抗するようなものには育たずに同社のお荷物になっていたためこれを機に閉鎖を決めたと思われます。

【参考記事】

Google+ 閉鎖へ 50万人の個人情報流出の恐れ (日本経済新聞2018/10/9)

Google+ 閉鎖へ 50万人の個人情報流出の恐れ (日本経済新聞2018/10/9)

これまでFacebookページやTwitterへの記事投稿だけでも時間がかかるのにGoogle+にも同じ記事を投稿してきた人たちはGoogle+が無くなれば投稿の手間が少しでも省けると喜んでいる人も多いかもしれません。

しかし、ここで別の動きが出てきました。

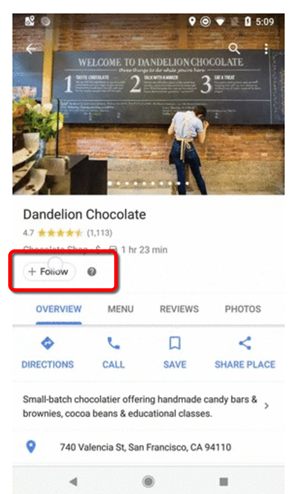

それは米国ではGoogleマイビジネスというGoogle+の企業版を強化するためにアンドロイドOSを搭載したスマートフォンのGoogleマップアプリ上にフォローボタンを設置し始めたというニュースです。

【参考記事】

Google Maps ‘Follow’ button gives businesses a new way to connect with users

Users can get updates from businesses in the "For You" tab.(Search Engine Land 2018年10月26日 )

『Googleマップがフォローボタンを追加して、企業がユーザーとつながる新しい手段を提供

ユーザーは企業から最新情報が取得できるようになった』

Google Maps ‘Follow’ button gives businesses a new way to connect with users

Users can get updates from businesses in the "For You" tab.(Search Engine Land 2018年10月26日 )

『Googleマップがフォローボタンを追加して、企業がユーザーとつながる新しい手段を提供

ユーザーは企業から最新情報が取得できるようになった』

この動きが何故重要なのかというと、Googleマイビジネスという企業向けのGoogle+の情報はGoogleの人気アプリのGoogleマップアプリに表示されるのでユーザーへの露出が非常に高いからです。

そしてそこにフォローボタンを設置すれば、その企業から今後案内が欲しいというユーザーはフォローボタンを押して企業の最新情報を取得する可能性が増します。

フォロワーがたくさんいる企業は非常に効率的に自社の最新商品の案内をユーザーに発信することが可能になります。

これは丁度、ソーシャルメディア業界No1のFacebook社がFacebookページで提供してきたフォロー機能と似たものです。

Facebookページとの違いは、FacebookページはGoogleの競合企業なので、Googleマップアプリの画面上にフォローボタンを表示させてくれませんが、Googleは自由に自社が運営するGoogleマイビジネスのフォローボタンを表示することが可能です。

今の所、Googleマップアプリのアンドロイド版だけにしかこのフォロー機能は表示しておらずiPhoneユーザーが使うiOS版のGoogleマップアプリには実装されていません。

しかし、いずれは時間の問題でiOS版のGoogleマップアプリにも実装される可能性が高いのと、何よりもGoogle検索の検索結果上に表示されるGoogleマイビジネスの上方部分にもフォローボタンが表示される可能性もあります。

幸い未だ日本ではこの機能は実装されていませんが、時間の問題で実装される日が来るはずです。そしてGoogle検索の検索結果上に表示されるGoogleマイビジネスの上方部分にもフォローボタンが表示される日がいつか来るかもしれません。

ソーシャルメディアの分野で失敗続きだったGoogleが人気アプリのGoogleマップと日々影響力を増しているGoogleマイビジネスを活用することによって企業版のGoogle+が復活して、Facebookページの驚異になる可能性が出てきました。

いずれにせよ、今日の地元客の集客をする上でGoogleマイビジネスは不可欠のツールです。

地元客を集客する病院、歯科医院、整体・接骨院、エステサロン、飲食店、学習塾、法律事務所などのサイト運営者は、GoogleマイビジネスにはFacebookページに投稿するコンテンツと同じものでも良いので投稿しておいたほうが良いです。

そうすれば、日本のGoogleマップアプリや、万が一検索結果ページにフォローボタンが表示された時に多くの人達がフォローしたいと思ってくれやすくなるはずです。

【続報】Googleの8月1日コアアルゴリズムアップデートで99%近くのアクセス数が消滅したサイトもある!?

2018年10月19日

《最終更新日:2019年4月5日》

Googleが8月1日に実施したコアアルゴリズムアップデートにより多くのサイトの検索順位が落ちてしまい、Googleからのアクセス数が減りました。

【関連情報】

8月1日にGoogleで大きな順位変動!広範囲なコアアルゴリズムアップデートの実施を発表。順位回復の対策は?

8月1日のGoogleコアアルゴリズムアップデートはペンギンアップデート以来の順位変動を引き起こした!

8月1日にGoogleで大きな順位変動!広範囲なコアアルゴリズムアップデートの実施を発表。順位回復の対策は?

8月1日のGoogleコアアルゴリズムアップデートはペンギンアップデート以来の順位変動を引き起こした!

それ以降非常に多くの企業から相談を受けてわかったのは、トップページやサービス案内ページ等が「整体 池袋」や、「矯正歯科 横浜」、「坐骨神経痛」等の難易度が高いキーワードで順位が落ちるというようなビッグキーワードでの順位への影響ばかりでした。

それらに対する対策は以前述べたように:

(1)「クエリ(検索キーワード)に対して的確なアンサーを返すページを作る」という、いわゆる「検索キーワードに関連性の高いコンテンツだけがあるページを作る

(2)関連性の高いページへのサイト内リンクを増やしながら、関連性の低いサイト内リンクを減らす

というものでした。

しかし、その後多くの方たちから順位変動の相談が増すにしたがって、もう一つの大きな問題が発生していることがわかりました。

それはロングテールのスモールキーワードでの順位も非常に激しく落ちてしまい、Googleからほとんど人が来なくなってしまったというケースもあるということです。

通常、ビッグキーワードの順位が落ちただけならサイトのアクセス数は何割か減る程度で済むことがほとんどですが、スモールキーワードのほうも順位が落ちてしまうとそのサイトへのGoogleからのアクセス数はほとんど無くなってしまいます。

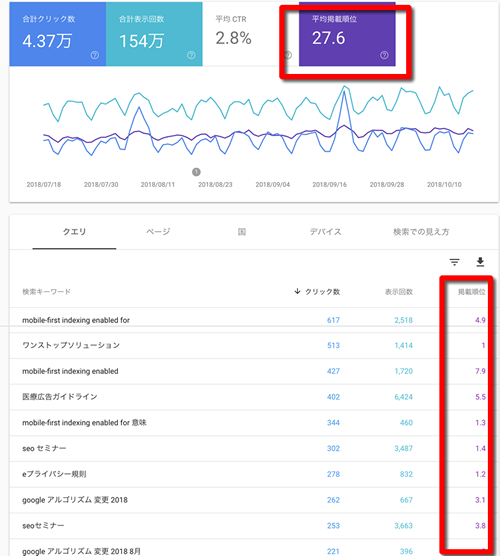

一例を上げると、下の図は数日前に私のコンサルティングのクライアントさんから見せてもらったGoogleの検索結果ページから自サイトへの流入すを示すサーチコンソール内にある検索パフォーマンスのグラフです。

ご覧のように7月31日までたくさんあったGoogleからのアクセス数が8月1日以降激減してしまい、9割近いアクセスが消滅していることがわかります。よく見ると9割どころか、それまでGoogleから900近くのアクセスがあったのが8月1日から激減してしまい5、6人しか来なくなってしまっています。これではGoogle上でそのサイトは存在しないも同然です。

何故こうしたことが起きているのでしょうか?それは、8月1日以前まではロングテールのスモールキーワード(難易度の低い上位表示が難しくない複合キーワード)で検索したときに上位表示していたページが、Googleによって見直されて検索キーワードと関連性が低いと判断されたからだと思われます。

何故なら、8月1日のコアアルゴリズムアップデートはGoogleも発表しているように「クエリ(検索キーワード)との関連性が高いページの順位が上がり、関連性の低いページの順位が下げられる」からです。

例えば、ニキビの治し方を説明したページがあったとします。そこには様々な種類のニキビについての説明がされていたとします。文章の中にたまたま1回だけ背中のニキビという言葉が1回だけ含まれていたとします。

8月1日の前日までは、そんな薄い情報があるだけでも上位表示していたものが、8月1日になりクエリとの関連性が高いかをGoogleが厳しくチェックするようになりました。

GoogleはWeb上にあるたくさんのWebページの中から何十ページも背中のニキビについてだけ書いているページを見つけた場合、たまたま1回だけ背中のニキビという言葉が書かれているページよりも、背中のニキビについてだけ書いているページのほうがクエリとの関連性が高いと判断してそれらのページを上位表示させます。

そしてたまたま1回だけ背中のニキビという言葉が書かれているページの順位をそれらの下に持っていくことにより相対的に順位が下がります。

皆さんの中でも8月1日からGoogleからのアクセス数が急激に減った方はそうした点を疑って順位が落ちたページを見返してください。

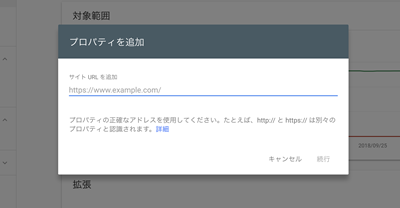

そもそもGoogleから自サイトにどのようなクエリ(検索キーワード)でユーザーが来ているのかを知るにはサーチコンソールに自サイトを登録する必要があります。

【サーチコンソールへの登録方法】

(1)サーチコンソールのページに行ってGoogleのID、パスワードでログインする

(2)「プロパティを追加」をクリックして、登録するサイトのドメイン名を入力する

(3)追加ボタンを押してから、表示されたHTMLをクリックしてダウンロードする。そしてファイルをFTPソフトでサーバーにアップロードしてから確認ボタンを押すと本人確認が終了する。

(4)2日から3日後にデータが見れるようになる

すでにサーチコンソールに登録している場合は、Googleからどのようなクエリ(検索キーワード)でユーザーが来ているのかをすぐに知ることが出来ます。

【Googleからのクエリ(検索キーワード)毎のアクセス数の調べ方】

(1)サーチコンソールにログインをする

(2)検索パフォーマンスという項目をクリックして検索パフォーマンスという項目を見る

(3)そこに表示されている「合計クリック数」という数値がGoogleからの流入数です

(4)画面右上の「平均掲載順位」をクリックするとGoogle上での全国平均掲載順位が紫色で表示されます

このクエリのデータを見て、検索順位が低いページを見つけて下さい。そして、そのページのテーマがクエリとほぼ一致していれば問題ありませんが、一致していなかったら、そのクエリをテーマにしたページを新規作成しましょう。

例えば、上の例で言うと「医療広告ガイドライン」というクエリ(検索キーワード)で当ブログの記事が5.5位で、クリック数が402回だということがわかります。

5.5位ということは5位と6位の間をうろちょろしているということですが、5、6位でも402回もユーザーがクリックしているということは順位が後1位でも2位でも上昇すればもっと目立つようになるのでクリック数が増えて自サイトのアクセス数が上がるようになるはずです。

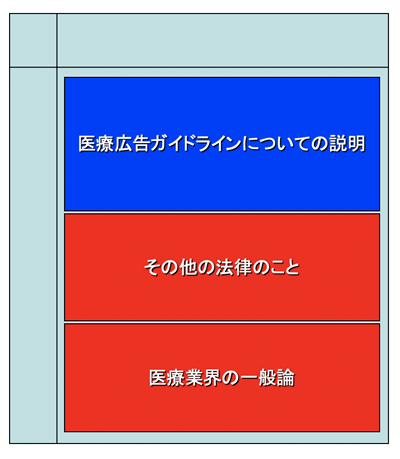

実際に「医療広告ガイドライン」というクエリでGoogle検索して自分の記事を見てみたときに医療広告ガイドラインの説明だけが書いているかを確認します。そしてその他の法律のことが書いていたり、医療業界の一般論という直接的に医療広告ガイドラインと関連性が低い文章が多数書かれていたらその記事は「医療広告ガイドライン」というクエリとの関連性が低い記事だということになります。

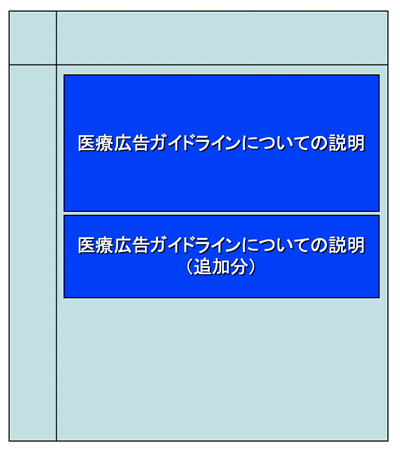

この記事の順位を上げるためには医療広告ガイドラインの説明部分だけ残して関連性の低いコンテンツであるその他の法律の説明や、医療業界の一般論を記事から削除するのです。そうするとこの記事は純粋に医療広告ガイドラインの説明ページになりクエリとの関連性が増して上位表示しやすくなります。ただし、それだけだと文章量が極端に少なるなってしまいようならば100文字でも、200文字でも医療広告ガイドラインの説明文を新規で追加すべきです。

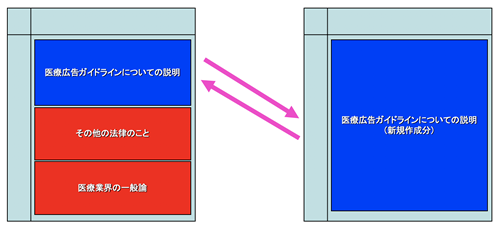

これができないほど医療広告ガイドラインの説明以外の文章が多い場合は、そのページはそのままにしておいて、新規で医療広告ガイドラインの説明をするだけの記事ページを新規作成するのです。そして古いページと新規作成したページ同士をお互いにリンクを張りGoogleやユーザーがそれらのページを行き来して情報を取得できるようにするのです。

そうすれば、そのページは最初からそのクエリと100%近く関連性のあるページになり、Googleからクエリと関連性が高いページだと認識してもらい評価を高めてくれます。その結果、そのページは順位が上がりやすくなります。

このように今後のSEOでは、クエリと関連性の高いページを作ることが成功の鍵になります。

何故、ネガティブ情報はGoogleで上位表示されやすいのか?トランプ大統領とGoogleの喧嘩から見えてくるその理由

2018年10月13日

先日、日本経済新聞社の科学部の方から取材を受け2018年10月5日朝刊にGoogleのアルゴリズムに関する私の解説が取り上げられました。

日本経済新聞社2018年10月5日朝刊

「アルゴリズム、検索を効率化 「グーグルに政治的な偏り」トランプ氏が批判 アクセスやリンク数など重視」

「アルゴリズム、検索を効率化 「グーグルに政治的な偏り」トランプ氏が批判 アクセスやリンク数など重視」

取材の目的は「米グーグルの検索エンジンの結果は政治的に偏っている――。トランプ米大統領がツイッターで名指しで批判し、攻撃を強めている。グーグルは「偏りはない」と反論し、検索エンジンは年に数百回もアルゴリズムを改善していると強調した。」というトランプ大統領とGoogleの喧嘩の背景を探るものでした。

私が述べたことは、確かにそのGoogleの見解は事実であるはずだということです。

その根拠は、Googleは特許情報としても公開していますが、検索順位を決めるアルゴリズムの1つにユーザーエンゲージメントという指標があるからです。

ユーザーエンゲージメントとはサイトに対するユーザーの愛着度を示す数値です。この数値は、サイト訪問者の平均ページビューが多いかどうか、平均サイト滞在時間が長いかどうか、そして検索結果ページへの直帰率が低いかどうかというものです。

検索ユーザーは自分が検索したキーワードに対して的確な答えを載せているWebページや、面白いWebページを見たときにはそのページを信用します。

そして自分が検索したキーワードに関連する他の興味深いページへのリンクを見たときにはそのリンクをクリックして次のページに進みます。その時そのユーザーの見たページ数であるページビューが増えます。

そして文章や画像、あるいは動画などを見ているうちにサイト滞在時間が増えます。それをすることにより1ページだけを見て検索結果ページに帰るという直帰をしなくなります。

このユーザーエンゲージメントの数値が高いページをGoogleは高く評価して徐々に検索結果の上位に表示させるようになります。これを実現するのがユーザーエンゲージメントに関するアルゴリズムです。

こうしたメカニズムが働くことによりトランプ大統領のことについてネガティブなことを言っているページは順位が上がりやすくなるはずです。

何故なら、人は普通の無難な事実だけを言っているページよりも、時に否定的なことを言っているページに目を奪われてそこに書かれているあることないことを面白いと思い読んでしまうのです。

日々のニュースを見ても、まともなことが書かれているページよりも、企業や政治家のスキャンダル、失敗を叩いている記事がネット上にたくさんあふれているのではないでしょうか。

私達読者は時に気がついてみるとそうしたネガティブな記事に目を奪われて時間を費やしてしまうことがあります。

トランプ大統領について正確な記事や、褒める記事を読んでも特に面白くないはずです。そのため検索ユーザーはそれらに対しては多くの時間を費やす可能性は低いです。一方、ネガティブなことを言っている記事は面白がって最後まで読むでしょうし、そこからリンクを張っている他のネガティブな記事を読むユーザーが多い可能性があります。

こうして考えるいかにネガティブなWebページがGoogleで上位表示しやすいかがわかります。

米国の場合はさらに、トランプ大統領の支持者はどちらかというと南部や、中西部の地方の有権者が多く農業などの産業に従事している人が多いと聞きます。一方民主党のヒラリー支持者だった有権者はニューヨークやLA、サンフランシスコ等の大都市のインテリ層が多いとも聞きます。

もしそうした傾向が事実あるのだとしたら、そもそも農業従事者は大都市のインテリ層のように頻繁にWebを見ないのではないでしょうか?ましてや器用にサクサクとGoogleから情報を取ることに長けた人が多いとも思えません。そうなるとトランプ大統領についてポジティブなことを言っているWebページを見る人数が少ない可能性すらあります。だとしたらさらにトランプ大統領についてポジティブなことを言っているWebページはユーザーエンゲージメントが低くなり上位表示に不利に働くはずです。

このようにこの一件から見えてくるのは誹謗中傷記事には大きなニーズがあることと、大きなニーズがあるからこそGoogleはそのページを人気ページだと判断して上位表示させてしまうというメカニズムがあるという事実です。

このメカニズムを活用して自社サイトを上位表示させるためには、やみくもにページを増やすのではなく、検索ユーザーのニーズを調べて、そのニーズを満たすユーザーエンゲージメントの高いサイト造り、サイト運営が求められます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集