Googleマイビジネスへの新機能追加から見えるGoogleの本気度

2019年03月12日

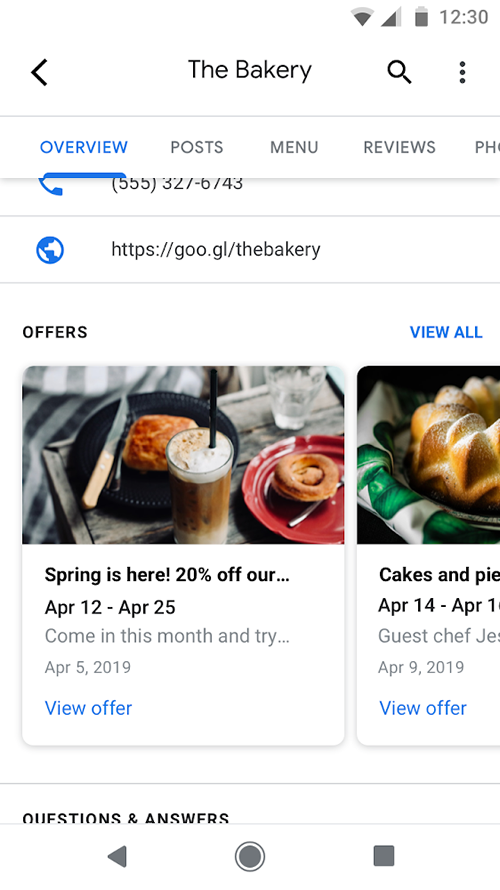

Googleは2019年3月4日、公式サイトで企業がGoogleマイビジネスに投稿したオファー情報を検索結果ページに表示することを発表しました。

《原文》

"From discounts to deals, everyone loves a good offer. Whether they’re shopping at a favorite clothing boutique or trying a local coffee shop for the first time, an offer can attract people to businesses. To help people find these promotions, we’re making offers more prominent on Business Profiles on Google. The new layout introduces a dedicated space for business owners to feature their most recent offers—making a quick decision for their potential customers even easier."

《訳》

「消費者はディスカウント情報を好みます。好きな洋服店であれ初めて訪れる地元の喫茶店であれ、新しいオファーがあれば彼らを引き寄せることが出来るでしょう。そうした販促オファーを消費者が見つけられるようにGoogleは検索結果ページに表示される企業プロフィール上に販促オファーが目立つようなレイアウトに変更します。この新しいレウアウト上ではビジネスオーナーが最新の販促オファーを表示出来る専用スペースを設けます。これにより潜在顧客がこれまで以上に早く来店するかどうかを判断出来るようになります」

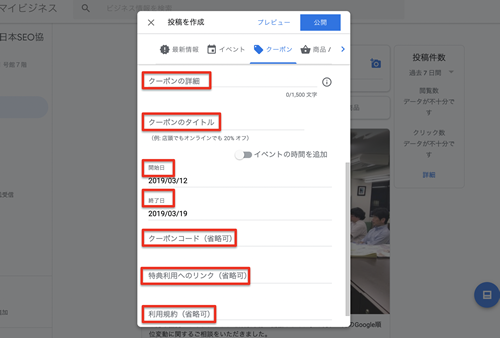

この公式発表によると、Googleマイビジネスにログインした状態で:

1、「投稿を作成」をクリック

2、「クーポン」をクリック

3、画像または動画を選択し、「クーポンの詳細」、「クーポンのタイトル」、「開始日」、「終了日」、「クーポンコード(省略可)」、「特典利用へのリンク(省略可)」、「利用規約(省略可)」を入力

という手順でクーポン情報を投稿すると:

というようにGoogleの検索結果ページに企業のプロフィールが表示された場合、クーポン情報が販促オファー表示欄に複数表示されるということです。

国内では未だ実際にこのように販促オファー欄にクーポン情報とサイトへのリンクが表示されている例は確認されていませんが、時間の問題で日本でも表示されることが予想されます。

今回の動きからわかるのはGoogleは本気でGoogleマイビジネスの露出を増やそうとしていることです。

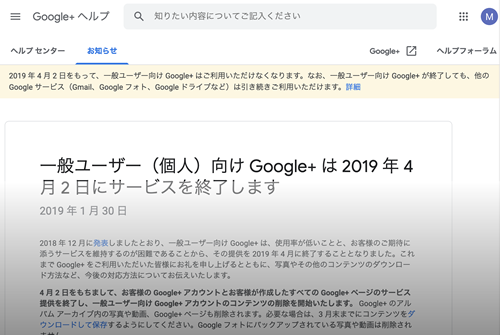

Googleは2019年1月30日にその公式サイトで「一般ユーザー(個人)向け Google+ は 2019年4月2日にサービスを終了します」ということを発表しました。

【出典】

一般ユーザー(個人)向け Google+ は 2019 年 4 月 2 日にサービスを終了します(2019年1月30日)

一般ユーザー(個人)向け Google+ は 2019 年 4 月 2 日にサービスを終了します(2019年1月30日)

GoogleはFacebookの台頭に対応するために独自SNSである個人向けGoogle+を2011年6月にスタートしましたが、不人気であることと昨年起きたユーザーデータの流出問題の影響で個人向けGoogle+は2019年4月2日で廃止されます。

一時期同じGoogle傘下のサービスであるYouTubeとの連動などいくつかの改善策を打ち出したものの不人気が続きました。

しかし、Google+の企業向けのサービスの進化形のサービスであるGoogleマイビジネスは日に日に影響力を増し、ローカルビジネスの集客に大きな影響を与えるようになりました。

Googleは個人向けのGoogle+を思い切って廃止し、Googleが提供する:

(1)Web検索エンジン

(2)Googleマップ

という人気サービスの強みを活かし、Google+の企業向けサービスであるGoogleマイビジネスを今、人気サービスに育てているのです。

このGoogleマイビジネスは個人向けのGoogle+とは違い、YouTube並に影響力、広告売上げを持つサービスに成長する可能性が高いはずです。

PCでも、スマホでも、タブレットでもローカル情報に関連するキーワードで検索すると必ずといって良いほどGoogleマイビジネスの情報が広告欄のすぐ下に最大3件まで表示され、その下にGoogleの祖業であるWebページ検索の自然検索結果上位10件が表示されます。

今回のクーポン情報を検索結果ページ上に露出するというのはクーポンを提供する企業にしか関係が無いということではありません。

こうしてGoogleマイビジネスの情報の露出を増やし、引き続き自然検索結果の上に3件ものビジネス情報を表示させるというGoogleマイビジネス優遇の路線が強化されるということは、あらゆる企業がもはやGoogleマイビジネスというサービスの存在を無視出来ない状況になりつつあるということを意味するのではないでしょうか?

今後Googleを活用して新規客を増やそうとする企業には、自社サイトの情報の更新だけでは無く、自社のGoogleマイビジネスの情報更新をWebマーケティングの1つのルーティンとして取り組むことが求められます。

【関連情報】

Googleがソーシャルメディアで勝利する!?Google+の個人向けサービス終了とGoogleマイビジネスのフォローボタン追加の意味(2018年10月27日)

Google検索で圏外になってもマップ部分で上位表示されていれば集客に影響は無い!?(2018年12月17日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

Googleがソーシャルメディアで勝利する!?Google+の個人向けサービス終了とGoogleマイビジネスのフォローボタン追加の意味(2018年10月27日)

Google検索で圏外になってもマップ部分で上位表示されていれば集客に影響は無い!?(2018年12月17日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

【公式発表】Googleのアルゴリズムは自動的に医療サイトを検知して重点チェックしているという事実が明らかに!

2019年02月23日

Googleは2019年2月15日に報告書「How Google Fights Disinformation」(Googleはどのようにして偽情報と戦っているのか?)を公開しました。

この報告書を分析した米国のSEOニュースサイト「Search Engine Roundtable」のBarry Schwartz はこの文書を熟読して次の重要情報を発見しました。

それは、その報告書のP.13に書かれているもので:

"where our algorithms detect that a user’s query relates to a “YMYL” topic, we will give more weight in our ranking systems to factors like our understanding of the authoritativeness, expertise, or trustworthiness of the pages we present in response."

「検索ユーザーが検索したキーワードがYMYL(Your Money Your Life: 医療・健康サイトのような人の命に関する情報を取り扱うサイトと、投資や金融などの人の経済に影響を与えるサイトの総称)に関わるサイトを探すためのものだとGoogleのシステムが検知した際には、検索アルゴリズムが自動的にE-A-T(Expertise:コンテンツの専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)が十分にあるサイトが上位表示されやすいランキング方式で算出した検索結果を表示する」

という点です。

【出典】

Google Algorithms Detect & Adjust Rankings For YMYL Queries(GoogleのアルゴリズムはYMYLに関する検索クエリを検知してランキングを調整する)

Google Algorithms Detect & Adjust Rankings For YMYL Queries(GoogleのアルゴリズムはYMYLに関する検索クエリを検知してランキングを調整する)

従来Googleが公表していたことはサーチクオリティーチームというサイトの品質をチェックするスタッフがサイトにE-A-Tがどれほどあるかをチェックしているということだけでした。

しかし、今回の報告書にははっきりとGoogleのアルゴリズムが自動的に:

(1)医療・健康サイト等のYMYL関連サイトを認識する

(2)認識したサイトに対してE-A-Tがどれほどあるかをチェックする

と述べています。

このことは何を意味するのでしょうか?

最近、私の新規クライアントや初めてセミナーに参加する人たちからいただく相談で最も多い相談が、病院や歯科医院、整体・整骨・治療院等のサイト運営者からの相談で内容としては:

1、2017年12月にGoogleが日本でだけ実施した医療アップデート以来、検索順位が大きく落ちてしまいサイトのアクセス数が激減している

2、2018年8月1日にGoogleが実施したコアアルゴリズムアップデート以来、検索順位が大きく落ちてしまいサイトのアクセス数が激減している

3、2018年9月28日にGoogleが実施したアルゴリズムアップデート以来、検索順位が大きく落ちてしまいサイトのアクセス数が激減している

という内容です。

これらの業種のサイトは今回の報告書の通りYMYL関連サイトであり、まさにこの新アルゴリズムによって検知され、他の業種と比べると何倍も厳しいE-A-Tに関する信用調査を受けていることになります。

だからこそ、想像を超えるほどの検索順位ダウンと、それによるサイトのアクセス数の減少を強いられているのでしょう。

さらに、このGoogleの報告書を読むと具体的にGoogleのアルゴリズムがどのようにしてサイトのE-A-Tを調査しているのかがわかります。

それはBarry Schwartz がP.12に書かれていると指摘している次の部分です:

How do Google’s algorithms assess expertise, authority, and trustworthiness?

• Google’s algorithms identify signals about pages that correlate with trustworthiness and authoritativeness. The best known of these signals is PageRank, which uses links on the web to understand authoritativeness.

(Googleのアルゴリズムはどのようにしてサイトの専門性、権威性、信頼性を評価するのか?

・Googleのアルゴリズムは信頼性と権威性に関するシグナルを識別します。そのシグナルとはページランクというシグナルであり、ページランクは権威性があるかどうかを理解するためにリンク情報を使います)

Googleはここではっきりと「サイトに権威があるかどうかは、そのサイトにリンクを張っている外部サイトが権威を持っているかどうかで決まる」と述べています。

ということは、大学や、病院のサイトや学会のサイト、有名製薬会社、大手マスコミ、政府のサイトなどからリンクを張ってもらっている医療・健康サイトは高く評価されて検索順位が上がるということです。

そしてそれは、病院や歯科医院などが上位表示をするためにはこうした大学や、病院のサイトや学会のサイト、有名製薬会社、大手マスコミ、政府のサイトなどからリンクを張ってもらう必要があるということになります。

逆に、そうしたサイトからリンクを張ってもらっていないところが一年近く前から順位が悪化してサイトのアクセス数が減少しているということです。

最近では外部サイトからのリンクが軽視される風潮がありますが、簡単な検索キーワードならともかくも、ライバルサイトが狙っている競争率の高い検索キーワードで順位を上げるための基礎は権威のあるサイトからリンクを張ってもらうことが決定的な対策になるということを忘れてはなりません。

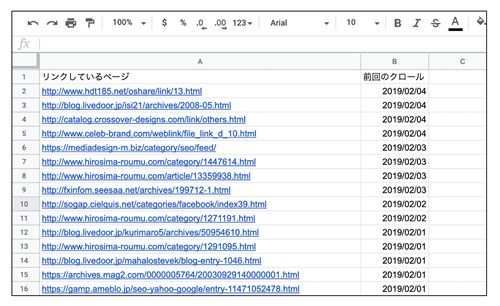

この一年で検索順位が大きく落ちた医療・健康関連のサイトを運営している方は、自サイトがどんなサイトからリンクを張ってもらっているかをサーチコンソールで確認して下さい。

【サーチコンソールでの外部サイトからの被リンク情報の確認手順】

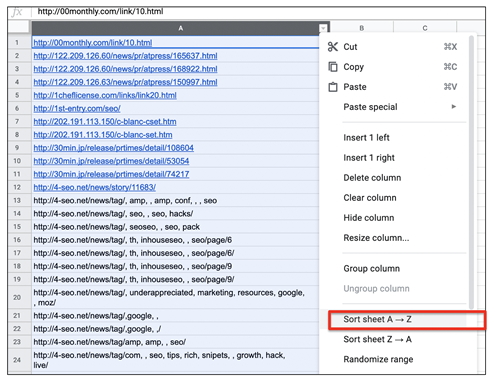

STEP1:サーチコンソールにログインして、左サイドメニューの「リンク」をクリックして「外部リンクをエクスポート」をクリックする

STEP2:「最新のリンク」を選択

STEP3:「Googleスプレッドシート」を選択

STEP4:アルファベット順で並び替えてどのようなドメインのサイトから自サイトがリンクを張ってもらっているかを確認する

その被リンク元サイトのURLの中に、SEO業者からのリンクや、広告を販売するサイトからのリンクを発見したとしても、それらはGoogleが求めるものではありません。

1件でも、2件でも良いので、大学や、病院のサイトや学会のサイト、有名製薬会社、大手マスコミ、政府のサイトなどからリンクを張ってもらう必要があります。

どうすればそうしたサイトからリンクを張ってもらえるのか、誰に聞くのが良いのかを力を合わせて考え、依頼できるところを探し、依頼するべきです。

何らかの条件が整えばリンクを張ってもらえるかも知れません。

それは:

(1)何らかの形で大学の研究に協力すること協力医療機関という名目でリンクを張ってくれる可能性がある

(2)臨床報告のレポートや統計、データをサイトに載せれば、参照先、参考リンクという形でリンクを張ってくれる可能性がある

(3)特定の製薬会社や医療機器メーカーの商品を使用すると提供医療期間一覧ページからリンクを張ってくれる可能性がある

(4)特定の製薬会社や医療機器メーカーの商品開発やプロモーションに協力すると協力者一覧ページからリンクを張ってくれる可能性がある

(5)マスコミ受けするような医療情報のコラムを書いたり、珍しい治療を報道するための取材に応じると大手マスコミがリンクを張ってくれる可能性がある

(6)マスコミ受けするような珍しいトピックに関するアンケートを患者や医療従事者に実施してその集計結果をわかりやすく発表し、プレスリリースを代行業者に依頼すればそのことに一定のニュースバリューがあると判断した大手マスコミがリンクを張ってくれる可能性がある

(7)政府の調査活動に協力したり、地域の医療レベルの向上に協力すると協力機関・団体ページからリンクを張ってくれる可能性がある

(8)メジャーな医療団体、マイナーな研究会など医療関連の団体の会員、研究員になるとそれらのサイトにある会員、研究員紹介ページからリンクを張ってくれる可能性がある

など自分の専門知識を必要とする企業、団体、政府機関に提供することによって得られる不正では無く、Googleも認めざるを得ないリンクになるはずです。

他にも現在取引関係のある調剤薬局やその本部サイトからリンクを張ってもらうなどビジネス関係から得られるリンクもあるはずです。

私のクライアントの医師の方の場合、1つの効果的なリンクを張ってもらうために複数回のやりとりをして半年以上の時間をかける方もいるくらい、良質な被リンクを1本獲得するにはたくさんの時間と忍耐力が要求されます。

反対に、すぐに効果の無くなる被リンクや最初から効果の無い被リンクは簡単に得られるものや安易にお金で獲得出来るものばかりです。

こうした安っぽい被リンクをGoogleは決して評価しないことを認識しなくてはなりません。

今回はリンクの重要性についての報告ばかりでしたが、当ブログでは今後はリンク以外のサイト内部に関わること、コンテンツの質に関わる発見についても追求し、報告させていただきます。

Googleがどのようにアルゴリズムを変えても、必ずそこには対策というものが考えられるはずです。

ただ、その対策というものは年々幼いものではなく、高度で大人のやり方に変化してきています。

ご自分の持つあらゆる力、専門知識、経験、人間関係などのリソースを使う高度な対策が求められます。

【関連情報】

GoogleはWebサイトの品質をどのような基準で評価しているのか?(2016年1月21日)

GoogleはWebサイトの品質をどのような基準で評価しているのか?(2016年1月21日)

ショッピングモールやポータルサイト、リスティング広告でしか売れないというのは本当なのか?

2019年02月11日

自社の独自ドメインサイトでは集客が出来ない、、、ショッピングモールやポータルサイトでないと売れないと感じている人が増えているようです。私のセミナーでも以前「昔は独自ドメインのショップサイトで販売していましたが、今では楽天とヤフーショッピング、アマゾンだけで販売しています」とおっしゃっていた方がいました。

他のセミナーでも「ホットペーパービューティーからお客さんが来ません。だからどんなに掲載料金が高くてもホットペーパービューティーにお金を払うほかないのです」とおっしゃっていた方がいました。

こうした声は以前にも増して増えています。しかし、私は疑問に思います。本当にそうなのかと。

確かに、ショッピングモールやポータルサイトは検索順位が高く、それら巨大サイトを相手にSEOをしたところで勝てるわけがないという気持ちもわかります。

しかし、それは巨大サイトと同じ土俵で戦おうとするから感じることであり、土俵をずらせばそんな消極的なことは思う必要がないくらい勝てる検索キーワードはたくさんあります。

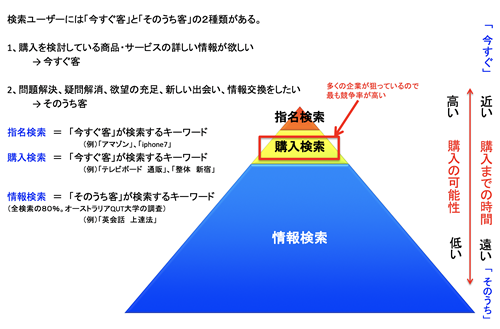

ショッピングモールやポータルサイトのような巨大サイトの土俵は、今すぐ商品を購入、あるいは来店するお店を見つけたいと思っている「今すぐ客」を集客するだけの世界です。

今すぐ客は、最短でたくさんの商品やお店から自分に適した物やお店を探そうとします。そのニーズに応えるためショッピングモールやポータルサイトは膨大な数の商品やお店の情報を集積してWebページ化します。そしてそれらを束ねる一覧ページを様々なカテゴリ名や地域名などの切り口で作りまくります。そこにはレビューが載っていることもありますし、検索ボックがあるので検索も出来ます。

検索ユーザーの圧倒的多数の検索意図はまさにこうしたコンテンツを見ることですので、一般の中小企業や零細企業、個人が同じようなことをしようとしても、資本力、技術力、マンパワー等が不足しているためにショッピングモールやポータルサイトに適うわけが無いのは事実です。

しかし、これまで私がセミナーやコンサルティングを通じて見てきた成功企業はこうした負けが確実な土俵は避けて、ショッピングモールやポータルサイトは苦手な土俵を見つけて検索順位を上げて、勝利を収めてきました。

その土俵とは、今すぐには購買、来店はしないけれどそのうちする可能性がある「そのうち客」を相手にする戦略です。

そのうち客はすぐに購買、来店をするわけではないので、商品一覧や店舗一覧を探してはいません。

では何を探しているのかというと自分がもつ疑問や悩みを解消するための無料お役立ちコンテンツです。無料お役立ちコンテンツの例としては・・・

・壁掛けテレビを買いたいが、自分で取り付けられるかが不安で、壁掛けテレビの取り付け方をわかりやすく説明しているWebページを探している

→ 【作るべきWebページ】文藻だけで無く、画像や、取り付けシーンを撮影したYouTube動画などを載せた壁掛けテレビの取り付け方をわかりやすく説明しているWebページ

・山登りをしたいが、自分にはどんなジャケットが良いのかがわからなくて困っている

→ 【作るべきWebページ】どんな人にどんなジャケットが良いのか、ニーズや季節、年齢、性別、好みなど細かく属性別に選び方を解説したWebページ

・弁護士に相続の相談をしたいが、自分の今の状況にあった解決策は何かを知りたい

→ 【作るべきWebページ】相続問題でよくあるケースを1つ1つ解説したWebページや、問題解決のための流れや必要な手続き、費用を紹介したWebページ

・病院を探してるが、その前に自分の抱えている病気が何かを知りたい

→ 【作るべきWebページ】症状別にわかりやすい文章と画像、お医者さんがビデオカメラに向かって解説しているYouTube動画などのあるWebページ

などがあります。

こうした無料お役立ちコンテンツを作り検索順位が上がらなかったら、サーチコンソールで各ページの表示順位とクリック数を見て、改善すべきページを見つけて順位が上がるまで改善し、それでも駄目なら、もう少し難易度の低い検索キーワードをGoogleキーワードプランナーなどで見つけてそれらのキーワードで上位表示を目指すページを作る。さらに自社サイト内に増えていくページの中で関連性が高いページ同士を相互にリンクを張り平均ページビューを伸ばす・・・。

これらが上手くいくとGoogleからの自サイトへの流入が増えていき、2,3か月もするとGoogleからの評価が高まります。そして以前は難しかった検索キーワードでも検索順位が上がるようになります。

こうしたことを繰り返すことによりショッピングモールやポータルサイトと土俵をずらして集客をすることが可能になるのです。

ショッピングモールやポータルサイトでしか売れないだとか、リスティング広告で無いと集客は出来ないという間違った悟りを開いた人は、目を開いてください。

実際に悩みや疑問を解消するキーワードで検索するとたくましい企業サイトやアフィリエイターたちが己の目先の欲望を捨てて、検索ユーザーのためだけに非常に親切なページを作っていることがわかるはずです。

彼らはボランティアでそうした親切なことをしているのではないのです。

ビジネスとしてやっているのです。ですが、ビジネスですので、少しでも品質の低い無料お役立ちコンテンツは検索ユーザーに相手にされません。そのため絶えず無料お役立ちコンテンツを作って検索上位を獲得している企業やアフィリエイターたちはコンテンツをより良いものにアップデートしています。

今すぐ客だけを相手にするショッピングモールやポータルサイト、リスティング広告だけで集客をしたいと思うのは自由です。

しかし、そんな状況がいつまで続くのでしょうか?

今すぐ客だけを相手にする過酷な世界では、より資金のある企業、優秀な人材のいる企業、技術力のある企業が本気を出せば、そうしたリソースの乏しい企業は駆逐されます。

どうか、その日が来る前に悩みや疑問を解消するキーワードで検索するそのうち客の役に立つ情報を提供して、信頼される企業としてブランド認知をしてもらい、「ここは信用できそうだ。ここでお金を使おう」と思ってもらえる状況を作り出す作業をして欲しいです。

その作業の名前がコンテンツマーケティング、つまり無料お役立ちコンテンツで見込み客を集客し、信頼を獲得し、ファンになってもらい、その当然の帰結として商品を買ってもらう、来店してもらうという経済的見返りを得る一連の作業です。

コンテンツマーケティングをして、SEOをする、このことは最初やり方を覚えるのが面倒ですし、一度試してすぐ成功出来るものではありません。

スポーツと同じで最初は上手くいかないものです。

でも、だからこそ面白いのでは無いでしょうか?すぐに上手になってしまうスポーツやゲームほどつまらないものはりません。しかも、プロの世界では誰も簡単に上達できるようでは一人一人のプレーヤーの取り分はとても小さくなるのではないでしょうか?それでは豊かになることは出来ません。コンテンツマーケティングという最初は難しいスポーツは上達するに時間がかかりますが、上達すれば、集客が上手くいき、経済的にも、心も豊かになります。何故心が豊かになるのかというと、お金を使わない人にも親切に無料で役立つコンテンツを提供する余裕があるからです。

最初はプレーが下手でも、失敗から学び、自分のプレーを改善することにより徐々に上達する。その間、ほとんどの競合は挫折していきます。それにより上手くなったときの報酬はどんどん高まっていきます。

ショッピングモールやポータルサイト、リスティング広告の土俵でいつか敗者になる恐怖に怯えるよりも、コンテンツマーケティングをプレーするほうが未来は明るく楽しいのではないでしょうか?

すでにコンテンツマーケティングをやっているが、成果が上がっていない、、、という方もいるはずです。

その理由はもうお分かりのはずです。コンテンツマーケティングはそんなに簡単に上達出来るスポーツでは無いのです。うまく行っていない理由は見ているとほとんどの場合:

(1)自分が提供したいコンテンツを提供してしまっている

→ これはコンテンツマーケティングとは言えません。これはWebマーケティングという普通のやり方です。大手企業が勝つ土俵ですので、勝てないのは当たり前です。

解決策は、見込み客が困っていること、悩んでいることをリサーチしてそれらを解決するための無料お役立ちコンテンツを作る以外にありません。

(2)コンテンツを外部のライターさんに作ってもらっている

→ 外部のライターさんには自社商品や店のことを知ってもらうことと、お客さんのことを知ってもらう必要があります。それによりお客様が何に困っているのか、どんな読者なのかがわかるようになります。はした金で外部のライターさんを探そうという発想そのものが間違っています。優秀なライターさんを育てるためには自社商品や店での接客を体験してもらう必要があり、それをするとなると1ページ作ってもらうのでかなりの費用がかかり結局は、ショッピングモールやポータルサイト、リスティング広告のほうが効率的だという間違った結論に至ってしまうはずです。コンテンツは社内の人にライティングしてもらうか、社内の人にお話をしてもらいそれを音声で録音して、外部のライターさんに読みやすいように編集してもらうべきです。

(3)コンテンツマーケティングの専門会社に外注している

→ これが一番良くないパターンです。何故なら、優秀なコンテンツマーケティングの専門会社に発注できたとしても高額な費用がかかり採算割れを起こしやすいからです。反対に少ない費用で外注できたとしてもその程度のコンテンツしか継続的に提供できない企業であることがほとんどのため、最初から失敗するコンテンツマーケティングを始めることになります。

どちらのパターンでもコンテンツマーケティングはスポーツと同じで自分自身ですることに意味があるのですから、外部企業に外注した瞬間にプレーの仕方を学ぶことを放棄して永遠にコンテンツマーケティングの素人になることを自ら選択することになってしまいます。スポーツを自分がプレーするのをやめて他人にプレーさせるというのでその他人に影響され、最後は支配されることになります。

確かに、優秀なコンテンツマーケティングの専門会社にずっと外注が出来て、会社が儲かることが出来ればプレーの仕方を学ぶ必要は無いでしょう。しかし、どんなプレーヤーもずっと勝ち続けることが出来る保証はありません。優秀なコンテンツマーケティングの専門会社は成功すればするほど人気が高まるでしょうからクライアントが殺到するでしょう。そのとき優秀な人材を御社のために割いてくれる保証はどこにもありません。

最後になりますが、私はショッピングモールやポータルサイト、リスティング広告を否定はしません。

これら3つの便利なツールは確かに今すぐ客を集める力があるので集客に非常に効果的です。使わない手はありません。しかし、この3つのツールを使う前にコンテンツマーケティングを実施して、低コストの集客を実現して会社に利益が生まれ、それが蓄積されることを実現しなくてはなりません。これが出来て初めて誰からの援助も無く自立して生きていける存在になれるのです。

そうした経済的な自立が出来れば利益を一部を使って、自社のブランド名を知ってもらうためにショッピングモールやポータルサイトで儲からなくてもたくさんの人たちを顧客化してください。そうすれば、そのうち会社名や商品名というブランド名で指名検索をしてくれるようになります。指名検索されれば大概自社サイトが1位表示されるはずです。そこにはうっとうしい競合他社は出てこないので自社に有利なビジネスが出来ます。そして一度でも商品やサービスを利用してくれると自社サイトで再度リピート購入するとショッピングモールやポータルサイトには無い特典やサービスを受けられるようにして差別化をするのです。

また、コンテンツマーケティングにより利益が出てくればその一部を使って飢えている今すぐ客を集客するためにリスティング広告を使えばよいでしょう。ただし、リスティング広告の費用は年々高くなっていますので、そこで利益を出すことを諦めてショッピングモールやポータルサイトでのように指名検索されるためにブランド名を売ることに専念すればよいしょう。

コンテンツマーケティングは簡単に上達出来るスポーツではないのなら、自分や自分の会社のスタッフには無理なのではないかと思う人もいるでしょう。

そんなことはないはずです。私がこれまで見てきたコンテンツマーケティングを行い、無駄な広告費をかけることなくネット集客が出来るようになった人たちは普通の人たちばかりです。

ただ彼らに共通してあったのが、Webコンテンツを作ることにより人のために役に立ちたいという気持ちがあったことと、失敗続きでも諦めずにプレーをし続けた継続力があったことです。人のために役立ちたいという気持ちと、スポーツとはすぐに上手くなれるものではないという常識を持っている人は珍しい人ではないはずです。ほとんどの人にこの気持ちと常識は備わっているはずです。

インターネットの普及、Webサイト技術の発展、ブログやSNS、YouTubeなどのツールの進歩により、そうした気持ちと常識さえあれば人の役に立てる時代に私たちはいるのです。

このチャンスを最大限に活用して人々と自分を豊かにするかどうか、それはあなたの選択次第です。

【危険!】キーワードの詰め込みによるペナルティーが増えている

2019年02月02日

過去一週間で東京と大阪で有料、無料コンサルティングを受けていただいた医療・健康関連サイトを診断したところ、非常に深刻な問題があるために元々良かった検索順位から40位以上検索順位が落ちてしまっている事例や圏外(上位100位以下)になってしまった事例がありました。

しかも、それらのサイトのほとんどが昨年2018年9月28日以降に順位が大きく落ちたという共通点があります。

その非常に深刻な問題とは、ページ内への過度なキーワードの詰め込みです。

例えば、「渋谷 歯科医院」という目標キーワードで上位表示を目指しているサイト運営者が、トップページのタイトルタグに

渋谷で歯科医院をお探しなら小児歯科・矯正歯科で評判の鈴木歯科医院

と書いているのです。

これだとGoogleが敏感に反応するタイトルタグに 歯科 という言葉を4回も書いていることになります。

この他にも

池袋で矯正歯科をお探しなら裏側矯正・矯正歯科で実績の歯医者の鈴木矯正歯科医院

という書き方もペナルティーを受けやすい書き方です。

理由は、矯正 という言葉がこのタイトルタグには4回も書かれているので、矯正という言葉が含まれる目標キーワードは全て上位表示しにくくなるからです。

しかも、よく見てみると 歯科 という意味のキーワードが4回も書かれているのです。歯科 は3回ですが、最近のGoogleは賢くなってきており 歯科 と 歯医者 は同じ意味だと見なします。ですので、歯科 と 歯医者 が異なったキーワードであるという認識は古い認識になってしまいました。

トップページのタイトルタグ以外にも例えば料金表のページのタイトルタグに:

矯正歯科の料金|渋谷駅下車徒歩2分 渋谷で評判の渋谷矯正歯科

というように 渋谷 という地域名を3回も書くのは危険です。

安全な書き方は:

矯正歯科の料金|渋谷矯正歯科

です。これだと同じ地域名がくどく書かれていなく、すっきりしているので今のSEOの世界では安全な書き方です。

タイトルタグの他にもキーワードの詰め込みをしがちな箇所があります。

それは昔も、今も、ALT属性に含める文字列です。

画像のALT属性には:

(1)その画像の意味をシンプルに説明するフレーズ

(2)余計なキーワードを含めずに真実のみ

を書くというルールがあります。

それにもかかわらず、ページの中にある画像のALT属性に毎回:

渋谷の矯正歯科の待合室

というようにわざと 渋谷 や 矯正、そして 歯科 というキーワードを含めているようなサイトが未だたくさんあります。

待合室の写真のALT属性部分には正直に、そしてシンプルに:

待合室

と書けば十分です。

他にも危険な行為としてよく見かけるのが、パンくずリスト部分の先頭に

渋谷の矯正歯科「渋谷矯正歯科」 > 矯正歯科の料金表

というようにわざわざ 渋谷 や 矯正、そして 歯科 というキーワードを含めている事例があります。

この場合もシンプルに:

TOP > 矯正歯科の料金表

または

HOME > 矯正歯科の料金表

と書いて、不必要にキーワードを詰め込むのをやめてください。

そして、全ページの一番下のコピーライト情報の部分にわざと

Copyright 2019 渋谷の矯正歯科「渋谷矯正歯科」 All rights reserved.

と書くのも過剰SEOの原因になりやすいので注意すべきです。

ページの他の部分にキーワードを詰め込んでいなければ問題は無いのですが、詰め込んでいる上にさらに

Copyright 2019 渋谷の矯正歯科「渋谷矯正歯科」 All rights reserved.

と入れるのはキーワードの詰め込みの原因を自ら作ることになります。

この場合適切な書き方はシンプルに:

Copyright 2019 All rights reserved.

または英語・ローマ字で

Copyright 2019 Shibuya Kyoseishika All rights reserved.

と書くことが安全です。

他にも、ページ内のH1タグだけでなく、H2などの全てのGoogleが敏感に反応する箇所に、毎回毎々、同じキーワードを入れたり、1つのHタグに不必要に複数回同じキーワードを入れるのも危険です。

最後になりますが、何故そもそもこうした古いSEOテクニックであるキーワードの詰め込みをこの2019年の今でもしているのか、その原因ですが:

1、10年近く前の古いSEOテクニックがGoogleによって無効化されたことを知らない

2、外部の業者さんにサイト運営を丸投げしており、そもそもSEOの知識が全く無い

という2つの原因が最も見られます。

今回報告したキーワード詰め込みの重大なペナルティーを受けていると思う人は、直ちにそうした詰め込みを解消する作業を始めてください。通常、キーワード詰め込みを完全に解消してから遅くて2か月から3か月で検索順位が復旧します。

その後は:

1、いつも新しいSEOのトレンドを知るための情報収集をすること

2、他人に大切な自社サイトの運営を丸投げするということはしないこと

という2つを守るようにしてください。

そして、本来享受すべき順位を守り、引き上げるための取り組みを継続するようにしてください。

うまく行くことを祈ります。

【関連情報】

自社名で検索しても自社の公式サイトがGoogleの検索にかからない事例が増えてきている理由とは?(2018年11月5日)

自社名で検索しても自社の公式サイトがGoogleの検索にかからない事例が増えてきている理由とは?(2018年11月5日)

Googleが求人サイトを立ち上げた!それはサイト運営者にとって何を意味するのか?

2019年01月27日

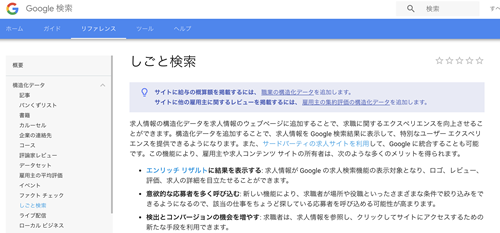

Googleが「Googleしごと検索」というサービスを提供開始したことが大きな話題になっています。

Googleで2019年1月23日から、求人に関するキーワード、例えば「渋谷 ホールスタッフ募集」で検索すると下図のように検索結果の上の方に枠付き3件の求人情報そのものが表示されるようになりました。

そしてその下にある「他 100 件以上の求人情報」というリンクをクリックするとちょうどGoogleマップのような検索結果ページが表示されます。

そこには職種や、地域などを細かく絞り込むことが出来て、「メール通知アラート」をオンにするとユーザーのメールに最新の求人情報が配信されます。

【情報元】

『求人ページの横断検索「Googleしごと検索」開始 「渋谷 バイト」で検索OK

Googleは1月23日、Google検索上で求人情報を横断検索できる「Googleしごと探し」のサービスを日本で始めた。「渋谷 バイト」「本屋 アルバイト」「パンケーキ シェフ募集」など希望する職種やエリアなどで検索すると、関連する求人情報がまとめて表示される。』(ITmedia NEWS 2019年01月24日)

『求人ページの横断検索「Googleしごと検索」開始 「渋谷 バイト」で検索OK

Googleは1月23日、Google検索上で求人情報を横断検索できる「Googleしごと探し」のサービスを日本で始めた。「渋谷 バイト」「本屋 アルバイト」「パンケーキ シェフ募集」など希望する職種やエリアなどで検索すると、関連する求人情報がまとめて表示される。』(ITmedia NEWS 2019年01月24日)

リクルート社が買収して国内でも非常に成功した求人情報業界版のGoogleと言えるIndeedのようなサービスを今度はGoogle自身が行うという点がここまで大きな話題になっている理由ではないでしょうか?

今後は中途半端な規模の求人サイトや求人サービスはGoogleのこの新サービスにより脅威にさらされる可能性が出てきました。

Indeedは元々Googleのようにサイト上の情報をクロールしてインデックスして、仕事を探しているユーザーがスピーディーに自分にあった求人情報を見つけるサービスを提供し成功した会社です。それを2012年の9月に約10億ドル(約1130億円)で買収したと言われています。

【参考】

リクルートの米Indeed買収がお得だった件(日経ビジネス 2017年3月14日)

リクルートの米Indeed買収がお得だった件(日経ビジネス 2017年3月14日)

人々がこのGoogleがIndeedのようなサービスを提供開始したことに騒ぐ本質的な理由は恐らく、どんなにビジネスを成功させたとしても、それがGoogleのような巨大企業が似たサービスを始めればそこで終わってしまうのではないかという恐怖があるからではないでしょうか?

実際に、日本の地図会社もGoogleと提携ができなく、かつデジタルシフト、モバイルシフトできなかった企業の業績が悪化したというニュースが昨年末に報道されたばかりです。

【参考】

『昭文社、希望退職80人募集 「無料ナビアプリの影響で業績悪化」「Googleマップ」地図提供のゼンリンは好調』(ITmedia NEWS 2018年12月14日)

『昭文社、希望退職80人募集 「無料ナビアプリの影響で業績悪化」「Googleマップ」地図提供のゼンリンは好調』(ITmedia NEWS 2018年12月14日)

問題は、私たちサイト運営者にとって今回の「Googleしごと検索」のサービス開始は何を意味するかです。

それは単に情報をソフトウェアで自動的に収集し、それを加工するだけでお金が稼げる時代は終わりに近づいているとを認識し、スマートに行動することです。

こうした仕事はGoogleをはじめとするGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)だけでなく、ソフトバンクとその系列のヤフーや、NTTとその系列企業であるNTTデータ、そしてリクルート社のような企業の得意分野です。

魅力的な条件で非常に優秀な人々を採用して最高のソフトウェアを作り運営できるこうした企業が本気を出せばどのような企業やベンチャーも生存の確率は極めて小さいでしょう。

彼らは優秀な人の集め方に長けているのです。GAFAは優秀な大学が集積する大都市に本社を構え、魅力的なオフィス環境、社会的なステータス、そして報酬を与えることが出来る企業ですので、今後も業績が良い限りはこの傾向は長く続くはずです。

では、その中でもIndeedを運営するリクルート社は大丈夫なのかというと、優秀な学生を集めること自体をサービスとして提供しているくらいですから人材は優秀で、しかも何がコアコンピタンスかというと泥臭い営業に非常に長けていることで有名なのですから今回の脅威のおかげでモチベーションがさらに高まりIndeedはより良いサービスを提供するに違いありません。

では、こうした優れた企業の経営者以外はどうすれば良いのかですが、一言で言うと今は未だソフトウェアだけでは出来ない領域を見つけることと、こうした優れた企業で働く人たちが:

(1)嫌がる仕事(例:かっこ悪い、大企業らしくない)

(2)効率が非常に悪いと思う仕事

(3)市場規模が小さすぎると馬鹿にする分野

です。

これは私がセミナー講師を始めた時から、お節介を承知で受講者の皆さんに時折お伝えする必須3条件です。

これらはある意味、ウイルスに対する免疫力のようなもので、これらのうち1かそれ以上の条件が自社の商材に含まれる限り、諸行無常の食物連鎖の世界で自分より大きな魚に飲み込まれないための生きる知恵です。

1つより2つ、2つより3つ該当すればそれだけ長い時間生存が許されるはずです。

ただ、最近ではGAFAやソフトバンクなどは人工知能に対して投資を加速してきていますので、人工知能が普及してきたらその時間は確実に短くなるはずです。

そのときは仕方がありませんので、人工知能を使って戦う術を獲得する必要性が生まれます。それに失敗したときは不本意ですが、人工知能に使われる側に立たされるでしょうからこちらとしても必死で戦うざるを得ないでしょう。

人材不足で悩んでいる企業は今後自社の求人情報を無料でGoogleにインデックスしてもらい「Googleしごと検索」に表示してもらうことが可能になりました。それにより求人コストの削減が期待できます。

求人情報の登録手順は:

「しごと検索 レファレンス」

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting

にあります。Googleが指定したように構造化データを自社サイトに追加すれば誰でも無料で求人情報をアップできます。

今後もGoogleやGAFAなどの巨大企業は新しいサービスをリリースし続けるでしょう。

彼らがやりにくい、やりたがらない領域の事業開発が求められます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集