他人に自社ドメインの一部を貸し出すことに対してGoogleが警告を!新しいドメインでサイトを開くことがますます不利に・・・

2019年08月24日

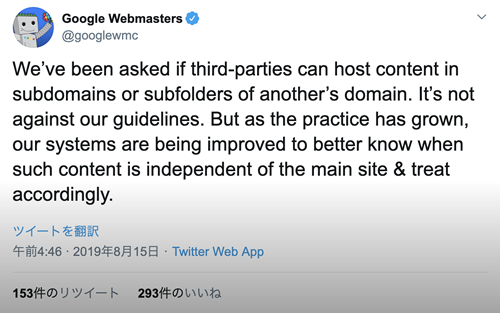

Googleが公式に、他人に自社ドメインの一部を貸し出すことを控えるように警告を発しました。

"We’ve been asked if third-parties can host content in subdomains or subfolders of another’s domain. It’s not against our guidelines. But as the practice has grown, our systems are being improved to better know when such content is independent of the main site & treat accordingly."

『第三者が他人のサイトのドメインネームのサブドメインまたはサブフォルダーを借りてサイトを開くことはスパムになるのかということを尋ねらました。そうした行為は当社のガイドライン違反にはなりません。しかし、そうした行為がさらに増えてきたらGoogle検索のアルゴリズムを改善してそうしたことをしているサイトはドメインネームをもともと使っていた企業のサイトとは別のサイトとして評価して、それなりに対応する可能性があります』

これはどういうことかというと、海外では検索で上位表示しているサイトのドメインネームに何らかのレンタル料金を払ってそのドメインのサブドメイン、またはサブフォルダーの料金を借りてGoogle上位表示を目指すという行為が増加しているということです。

例えば、

www.suzuki-clinic.com

というドメインのサイトがGoogleから高く評価されているため難易度が高いキーワードで上位表示しているとします。

その場合、このドメインの持ち主とは全く別の他人がてっとり早くGoogle上位表示するためにそのドメインのサブドメインの

daisansha.suzuki-clinic.com

でサイトを開いたり、

www.suzuki-clinic.com/daisansha/

のようなサブフォルダー(サブディレクトリ)でサイトを開くためにお金を払うということです。

近年の傾向としては、新しいドメインネームを取得してサイトを開いてもなかなか短期間で上位表示することは困難になってきています。

新しいドメインでサイトを開いても上位表示するのにはどんなに早くても3カ月はかかることがほとんどです。ましてや、難易度の高いキーワードや、相当な信用が無いと近年では上位表示が難しい医療関連のキーワードで上位表示するには1年以上かかることがほとんどです。

こうした状況を何とかして破ろうとして考えついたのが、信用されているドメインの一部を借りてサイトを開くという手法なのです。

2012年位まではGoogleで上位表示をするために他人にお金を払ってリンクを張ってもらうという手法が流行しました。しかし、その後Googleが実施したペンギンアップデートの影響でお金を払って張ってもらったリンクのほとんどが今日では無効化され上位表示効果がなくなってしまいました。それどころか、ペナルティーをGoogleから与えられたために検索順位が大幅に下げられるということすら起きるようになりました。

お金を払ってSEOのためにドメインネームを一部を借りるという今回発覚した新しいスパム「的」手法は、ある意味こうした有料リンクと似ています。

時間の問題で、SEO目的のドメインの一部貸し出しはGoogleに取り締まれるようになると予想されます。

しかし、話はここで終わりではありません。今回のことで私達がわかったことは・・・

1、Googleはドメイン単位でサイトを評価している

→ Googleが高く評価する強いドメインでサイトを開いたほうが得である

2、Googleはサブドメインも、サブディレクトリ(サブフォルダー)もメインのドメインの一部として評価している

→ つまり、サブドメインとサブディレクトリのパワーは同等である

3、新しくサイトを作る時は、昔のようにむやみに新しいドメインを取得してサイトを開くのではなく、自社が運営しているメインサイトのドメインネームを使ってサブドメインまたはサブディレクトリでサイトを作ったほうが短期間で上位表示しやすい

4、今でもやはり、楽天市場やヤフーショッピングなどショッピングモールを主催している企業のドメインのサブドメインやサブディレクトリを使ったショップのサイトは上位表示しやすい

→ 実際に楽天市場やヤフーショッピングなどショッピングモール内で開いているネットショップサイトは上位表示されています

ということです。

Googleの広報がとっさに発した1つの警告によってGoogleのドメインに対する見方、評価の仕方が見えてきました。

そして同時に私達は少ない数のドメインを使ってGoogle上位表示のために勝負すべきだということが明らかになってきました。

【関連情報】

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| << 2019年 08月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

- AIモードがSEOに与える影響 - 順位を追いかけてきた人ほど知っておくべき検索体験の変化

- AIモードとGeminiは何が違うのか? - 同じ質問を入れて比べてみると、答えの出方がまったく違った

- 「動物病院 練馬区」はAIモードで「病院一覧」ではなく「飼い主の判断を助ける医療マップ」として提示されている

- 「博多のニキビ治療に強い美容皮膚科」はAIモードで「病院探し」ではなく「治療戦略の選択」として整理されている

- 「名古屋のWeb制作会社」はAIモードで「制作会社」ではなく「役割」で選ばれている - Web制作は「会社探し」から「戦略選び」の時代へ

- 「川口市の不用品処分」でAIモードに取り上げられているサイトの特徴

- SEOで「トーン&マナー」が重要な理由 - 検索順位を左右する「文章の空気」とは何か?

- AIでブログ記事を書く前に必ずやってほしい、たった一つの重要な準備

- AI記事量産の落とし穴:E-E-A-Tで差をつけるコンテンツ戦略

- Googleは「いぬ」と「犬」をどう理解しているのか?SEO初心者が絶対に知っておくべき表記揺れの考え方

アーカイブ

- 2026年02月

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(165)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(64)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集